第21回 右側頸部の傷も改ざんか

メディア批評&事件検証なぜこの傷に検察がこだわるのか。一目瞭然、この傷をスタンガンによってできたもの、ということを被疑者の「秘密の暴露」としてでっちあげようという意図だったのである。

この被害女児の傷は明らかに擦過傷の形状であるが、スタンガンは感電装置なので皮膚に熱傷ができなければならない。国際的な法医学の教科書では接点には熱凝固の白い点の周りに発赤か水疱形成ができるとされている。しかし被害女児の傷は全く異なるのだ。

だからこそ、本田元教授を鑑定人証人として呼ぶわけには絶対にいかず、検察からの承認申請は拒み続けたのであろう。そうではなく、それをスタンガンによるものと言ってくれる、池田教授を呼びたかったのである。

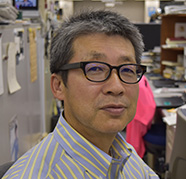

しかし、本田元教授に対しては、検察がその後もあくどい手段を使って脅しや圧力をかけ続けたにも関わらず、ついには弁護側の推薦で解剖鑑定人として証言させることを裁判所は認めた。「DNA鑑定」の専門家としてではなく、あくまでも解剖の鑑定人としての証言を行うという条件付きで認めたのである。

そこで検察は最終手段として、証言内容に制限をつけることを思いつき裁判官に同意させた。それは、解剖写真は裁判員に刺激が強すぎるから、直接の形では見せないでくれ、ということなどであった。そして公判前整理手続きで本田元教授があらかじめ提出したパワーポイントの写真のうち、具体的に特に数枚のスライドを示して「右頸部の傷の写真はカットしてほしい」と、検察から弁護団へ要望がなされたというのである。

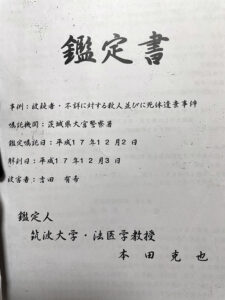

公判前手続きで証拠から外された本田元教授の司法解剖の鑑定書。

本田元教授は「なぜこれらは出せないのですか」と弁護団に尋ねたところ、「検察官がその写真は不同意だと言っています。その具体的な理由は答えてくれないのです」と言ったというのである。

被疑者のスタンガンでできたとされる傷は2対あり、あとで写真を参考にして正確にはかってみると、傷の中点で測った上下の間隔はそれぞれ2.63㌢と2.85㌢で2.2㍉の差があり、同一の幅ではない。

したがって、スタンガンのように2つの電極を当てる形の成傷器を想定した場合、同じ成傷器を当てたものではありえない。これだけでも同一のスタンガンでできた傷ということは否定される。またスタンガンの先端は丸く滑らかであるため、仮にこすったとしても擦過傷はできない。

それだけではない。これは被告人が使用したとされるスタンガンと同一のものであるが、その電極の幅は約3.9㌢ある。したがって、傷とはおよそ1㌢以上もの差がある。したがって傷の性状からもその間隔からも、この傷はスタンガンの傷ではまったくありえないのだ。このことを本田元教授は写真で示そうとしたが、それは拒否された。明らかな証拠隠しを検察は要請したのだが、裁判官は理由も追求せずにそれに追従したという。

検察が今市事件の犯行に使ったとしたスタンガンとその説明書。

今市事件は、この公判前整理手続きが検察、弁護人の勝負所だったと私は思う。ところが、弁護団の3人は、国選であったことと、刑事事件の経験も浅かったことが審理を進めるうえでの弱点になったと思われる。

それに対して、検察側は組織の総力を挙げて強かな策略にでた。一方、裁判官は何をしていたのかと首をかしげたくなる。公平な裁判をするのであれば、あらかじめ本田元教授がパワーポイントにして提出していた被害女児の解剖写真は、できる限りぼかしてほしいと言うだけでなく、特に写真のいくつかは検察がカットしてくれと言った際に、中身を検討して判断するはずである。

しかし、裁判官は検察の言い分に従うだけで、おそらくは「裁判員には刺激が強すぎるからではないか」と都合よく解釈するところに逃げて、あえて反論しなかった可能性がある。それでも裁判官なのだろうか。中立の立場とは到底思えない。

解剖に関わる写真を見せるな、というのなら、新しい写真を作るしかない。法医学者たるもの、自らの経験を示すべきであるが、本田元教授にはそのような事例の経験はなかった。

としても「こういう他人の文献があります、症例があります」として、他人の意見を援護にしようとしても、それは客観的な証拠とはいえない。となると、実験を通じて証拠を示す必要があるはず、と本田元教授は考えた。

しかし他人にそれを頼むわけにはいかない。それなら、と本田元教授は公判前に自らの身体を使って、生命賭けの実験をやることにしたのである。法医学者たるもの「生命を賭けて真実の鑑定をするもの」ということが本田元教授の信念だった。

しかもこれにはフィクションとはいえ実例がある。それは韓国の法医学ドラマ、「サイン」のラストシーンだ。この主人公の法医学者は、迷宮入りしつつあった難事件を解決するため、あえて真犯人と目される女性に、それと悟らせずに殺害状況の再現を行わせるよう誘導し、結果として自らは死してもなお、最後まで法医学者として自らの死体に真実の「サイン」を残そうとしたのである。

このドラマの主人公の生き様に負けるわけにはいかない、と本田元教授は大学院生の協力を得て、決死の実験を試みたのである。何しろそのスタンガンは1万ボルトを発生する、とされているのであるから。その実験の意味するものは・・・。

スタンガンとは、護身に使うための感電装置だ。先端が丸い金属の電極が突出している形状で、電極間には、強い電流が流れる。これを相手の皮膚に押し当てて用いるが、この時できる傷は電流による熱傷である。熱傷による皮膚の傷は軽度では発赤、もっと進むと、水疱形成、さらに進むと、熱凝固が起きることが知られている。

なお、このような丸い形状の電極では、いくら皮膚に強く押し当てても、被害女児に見られたような皮膚の断裂を伴うような傷ができることはありえない。

実際に解剖した執刀者の見解を写真をよく観察しないで、言葉だけで否定するような意見を述べた法医学者がいることには呆れ果てたが、真実は一つである。

ここは解剖執刀者のメンツに賭けて、自らの鑑定を真っ向から否定するような、このような証拠の捏造には自らの法医学者としての誇りを賭けて闘いを挑まなければならない、と本田元教授は覚悟を決めた。

事実を自分たちの都合のいいように曲げる検察官たち。犯人は誰なのか。持てる捜査を尽くして逮捕した被告を裁判にかけるのなら、何も言うことはない。

しかし、取材を重ねれば重ねるほど、身の毛がよだつその行動は、犯罪というしかなく、決して捜査とは言えないと私は思う。これが警察、検察の実像に迫った答えだ。

連載「データの隠ぺい、映像に魂を奪われた法廷の人々」(毎週月曜、金曜日掲載)

https://isfweb.org/series/【連載】今市事件/

(梶山天)

※ご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

梶山天

梶山天

独立言論フォーラム(ISF)副編集長(国内問題担当)。1956年、長崎県五島市生まれ。1978年朝日新聞社入社。西部本社報道センター次長、鹿児島総局長、東京本社特別報道部長代理などを経て2021年に退職。鹿児島総局長時代の「鹿児島県警による03年県議選公職選挙法違反『でっちあげ事件』をめぐるスクープと一連のキャンペーン」で鹿児島総局が2007年11月に石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞などを受賞。著書に『「違法」捜査 志布志事件「でっちあげ」の真実』(角川学芸出版)などがある。