第4回 新疆、香港および台湾(完)

国際・新疆ウイグル自治区の「強制労働」とは何か

ところで、私は前々稿で自分が少数民族問題の研究者であると述べたが、その研究の中心はウイグル族であって、1995年以来、11度の訪問・調査を行っている。そして、そこに「民族差別」があることを深刻な問題であるとずっと考えてきた。

具体的には、1995年の冬に新疆大学を訪問した際、私の日本語講義の漢語通訳を任された人物に「もし民族問題に関して問題発言があれば即座に内容を変えて通訳すること」と命じられていたという事実である。そして、その他、類似の「民族差別」は何度も目撃してきた。

が、そうであるからこそはっきりさせておきたいのは、ウイグル会議情報の滅茶苦茶さであり、私は彼らの情報の99%までがフェイクであるとかねがね主張している。

たとえば、2008年3月23-24日にホータンであったデモなるものの人数を実際の「3人」から2000人に増幅して報道している。これはこの報道直後に私が現地に飛んで確認したことである。

また、現在、西側キャンペーンが主張する「強制労働」なるものも、少なくとも綿花労働に関するもの、外地への集団就職に関するものは、やはりその真実度は1%程度にすぎないものとはっきりと言える。

綿花摘み労働については、十数年前の調査で新疆大学学生の「労働奉仕」の事前調査に付き合ったが、それは漢族も含む学生の派遣であっただけでなく、少なくとも新疆大学はその労働条件を現地で確認した上で派遣を断り、かつまたそれはもう十数年も前のことである。現在は綿花摘み労働の8割前後が自動化されているというから、これもまた彼らの言い分の真実度はせいぜい1%と言える。

そして、最後に、集団就職についても、新疆でもっとも注目されていたカシュガル市コナシェヘル県の調査を行い、現地住民から「皆、喜んで集団就職している」との信頼に足る回答を得ている。

これは我々外国人の調査という形でなく、私の弟子のウイグル族が親族訪問をしてこっそり聞いたというものであり、あえてバイアスのかかった回答をする必要のない条件下で回答されたものである。

ただし、実際にはこの集団就職が「脱貧」という国家目標達成の重要政策であるがために、地方幹部が過剰に達成したくなり、よってごく一部の住民に「強制」しているとの情報もあるが、これもまた「1%の真実」にすぎないとの信頼できる根拠がある。

要するに、ウイグル会議の情報は、それぞれ何の根拠もないものではないにしても、2022年の現在ではほぼあり得ないということとなる。

(2010年3月にカシュガル市コナシェヘル県を調査した際、私の弟子と親族一同の写真。)

とはいえ、そうした問題以上にここで最低限述べておかなければならないのは、ここで部分的な強制をもたらす可能性を形成した地方幹部の官僚主義は「大漢族主義」と直接の関係を持たないことである。

つまり、これはここ新疆の集団就職に限らず、どの地域の集団就職についても言え、実はコロナ対策や植林から腐敗撲滅に至るまでの全ての政府政策目標についても言えるということである。

これは、ウイグル会議の主張する事柄が「1%の真実」でもしあったとしても、その本質が「民族差別」というものではなく、「官僚主義」という別種の問題の表れと捉えなければならないことを示している。検討されたい。

・香港で問題となったのも過激な「民族主義」

もうひとつ、少数民族問題の研究者として論じておきたい問題に香港問題というものがある。というのは、ベネディクト・アンダーソンに従って「想像の共同体」と民族を捉える立場からは「香港人」を「民族」と捉えることができ、そしてその場合、2019年の「民主派」の大規模な運動は「民族排外運動」と捉えることができるということである。

もちろん、私も彼らの運動が民衆の利益を代弁しようとする「民主運動」として始まったことを重視したい。たとえば、2014年の「雨傘運動」は、庶民階級の代表が行政長官になれるかどうかに関わる選挙制度改革に関する運動だったので、これは明らかに「階級闘争」であった。

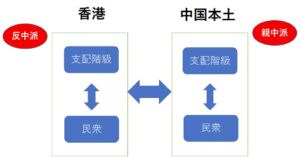

が、2019年の「反送中」運動は、香港を支配する財界と「民主派」が「反中」で一致した闘いであった。香港政府がここで導入しようとした新条例は香港で犯罪を犯した者を本土に送検できるようにするものであったので、本土で汚職に関わったりする香港財界もが保身のためにこの新条例案に反対し、よって「民主派」と同盟をしたからである。

次の図でいえば、本来あるべき縦の闘いを横の闘いにすり替えてしまったということになる。どの国の支配階級も、そうした支配の事実を隠すためにいつも別種の問題に国民の関心を向けようとするが、その典型的なケースとなっているのである。

といっても、日本には「民主派」へのシンパシーが強いので、もう少し日本で報じられない情報を追加しておきたい。それは、あの大規模デモの先頭に星条旗が乱立していたということ—デモがいわば一種の「トランプ支持運動」のようなものとして行われていたということと、「民主派」の破壊行動が「警察」に対するものというより、実はすべての「大陸人」に対するものであったということである。

これらは香港への実際の調査によって知ったことであるが、香港市内のあちこちにコンビニ以上の密度で存在する中国系諸銀行その他の店舗などが悉く破壊されている様から思い知らされた。

香港の「民主派」は当時、「大陸人」を見つけては暴行を振るう、というようなことを行っていたとの情報自体は知っていたが、コンビニ以上の密度で存在するこれらの店舗を一軒残らずすべて破壊し尽くすというような行為は「排外主義」としか言いようがない。

ここには「香港からすべての大陸人を追い出す」といった強い意志がなければできないことである。私が、この運動が香港の支配階級に向けられた運動ではなく「排外主義」と化し、また化したがゆえにあそこまで盛り上がったのだと思うのはそのためである。

ただし、日本の多くの読者にありうる誤解を解いておく必要があるのは、このように暴力を振るった暴徒は「民主派」の一部にすぎず、大半の「民主派」はそうではなかったとの印象が流布しているからである。が、よく考えればわかるように、大通りの中国系商店や銀行支店を暴徒が破壊すればすぐに警察が来る。

が、それを警察ができなかったのは、日本でも何度も報じられた大規模デモの最中にはそこに警察が接近を許されなかったからである。つまり、こうした商店の破壊は大規模デモの参加者が可能にしたのであり、デモ参加者は皆、そのデモの最中にこれら商店が破壊されていることを知っていたのである。「民族排外主義」に囚われていたのは一部暴徒だけではなかったのである。

大西 広

大西 広

1956年京都府生まれ。京都大学大学院経済学研究科修了。立命館大学経済学部助教授、京都大学経済学研究科助教授、教授、慶應義塾大学経済学部教授を経て、現在、京都大学・慶應義塾大学名誉教授。経済学博士。数理マルクス経済学を主な研究テーマとしつつ、中国の少数民族問題、政治システムなども研究。主な著書・編著に、『資本主義以前の「社会主義」と資本主義後の社会主義』大月書店、『中国の少数民族問題と経済格差』京都大学学術出版会、『マルクス経済学(第3版)』慶應義塾大学出版会、『マルクス派数理政治経済学』慶應義塾大学出版会などがある。