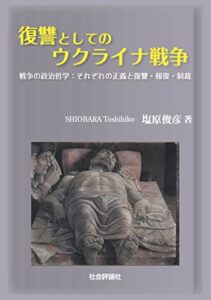

(書評)塩原俊彦著『復讐としてのウクライナ戦争:戦争の政治哲学ーそれぞれの正義と復讐・報復・制裁ー』(社会評論社、2022年11月)―現状分析と思想史的考察を繋ぐ壮大な試みー

映画・書籍の紹介・批評2022年2月に開始され、いまだ終わりが見えないウクライナ戦争。そのウクライナ、ロシア、そしてとりわけ米国との関係について、多数派の研究者とは全く異なる視点から、客観的な研究を積み重ねてきたのが、「ちきゅう座」にも度々登場している塩原氏である。

本書は、『ウクライナ・ゲート「ネオコン」の情報操作と野望』(2014年)、『ウクライナ2.0:地政学・通貨・ロビイスト』(2015年)、『プーチン3.0:殺戮と破壊への衝動 ウクライナ戦争はなぜ勃発したか』(2022年)、『ウクライナ3.0:米国・NATOの代理戦争の裏側』(2022年、いずれも社会評論社)といった一連のウクライナ関連書籍に続く、著者の一つの集大成的著作として見ることができるだろう。

塩原氏は、マイダン革命が、米国政府高官らが深く関わってきたクーデターであることや、そして今日の戦争も、そのクーデターとその後の内戦の延長線上にある出来事として理解すべきだと、主張してきた。

この見方は、いまだに支配的な“ロシア悪玉論”とは明確に一線を画すものだ。米国も加担したクーデターという説は、ロシア寄りの「陰謀論」にすぎない物語として片付けられることが多い(例えばアレクサンドラ・グージョン『ウクライナ現代史:独立後30年とロシア侵攻』、鳥取絹子訳、河出書房新社、2022年、第3章)。

けれどもこの見方は実は欧米側の資料によっても十分に裏付けられており、オリヴァー・ストーン氏のプロデュースによる『ウクライナ・オン・ファイヤー』『リヴィーリング・ウクライナ』でも丁寧に立証され、ダニエル・ガンザー氏ら有力な外国の研究者によっても共有されているものだ。

このように、戦争という出来事を、その原因も含めて総合的に見なければならないという「非帰結主義」の視点が、本書の方法論である。非帰結主義の対極にあるのが、戦争という結果だけに着眼して、開戦したロシア側だけを非難する「帰結主義」の考え方である。

長年の研究に即して塩原氏が本書で新しく打ち出す視点が、ウクライナ戦争を米国の「ネオコン」勢力、プーチン大統領、ゼレンスキー大統領によるいわば復讐の「三重奏」の結果として描き出す、というものである。

第1部「燃え上がる復讐心」(第1~3章)は、数百年単位で時間を遡る歴史的に根深い事態の分析に捧げられている。

まず非帰結主義者の代表格たるジェフリー・サックス氏の議論から出発して、ロシア・中国を敵とみなし、米国の世界規模での軍事的優位を守り抜くことを主要教説として唱えるネオコン派の、いわば“主役級”の役割が分析される。

具体的な人名として挙げられるのは、マイダン革命に関与したヴィクトリア・ヌーランド国務次官、その夫で日本語にも『アメリカが作り上げた“素晴らしき”今の世界』(古村治彦訳、ビジネス社、2012年)等の著書が訳されているロバート・ケーガン氏、ロバート氏の妻でウクライナ戦争の地図作成で知られる「戦争研究所」(IWS)創設者のキンバリー・アレン・ケーガン氏らである。

IWSという事実上の戦争当事者がつくる地図が、メディアで無批判に使われることはおかしい、という指摘には、刮目させられる。こうしたネオコン派には、ウクライナ等東欧からのユダヤ系移民の子孫が多く、ロシア帝国時代のポグロムや、ソ連時代初期の大飢饉ホロドモール以来のロシア人への復讐心を抱いているという。

ネオコン派が行ったマイダン革命に関するウクライナ・ナショナリズムの扇動や、マスメディアによる情報操作を介した一方的ロシア断罪と軍事的挑発が、今回の戦争の主要原因として考えられる、という指摘も重要だ。

この相互復讐劇の第2の役者として挙げられるのが、プーチン大統領である。彼がこの戦争の目的の一つとしてウクライナの「非ナチ化」を掲げていることは、日本ではあまり重視されていないようだ。

所謂「ネオナチ」の問題は、彼の誇張や思い込みもあるのだが、第2次世界大戦から現在まで続くウクライナ・ナショナリズムの負の側面として、無視できないものだ。

これまで欧米の政府・メディアも問題視してきた過激な民族主義勢力が、マイダン革命の戦闘でも主役を張り、2014年にオデッサで親ロシア派住民約40人が焼き殺された事件の加害者となったことが、彼の復讐心の原動力となっていると論じられる。

中立を国是としてきたウクライナの反ロシア化により、ウクライナを含めた「ユーラシア連合」によるロシアの勢力拡大という構想が頓挫したことも、彼を復讐へと駆り立てていると分析されている。

第3の役者として登場するのが、まさに喜劇俳優出身のゼレンスキーで大統領である。彼もまたユダヤ系として、ホロドモール以来のロシアへの遺恨をネオコン派と共有し、ロシアによるクリミア併合や、それに協力したウクライナの親ロシア派への人々への復讐心に突き動かされている、と指摘される。

こうした3者による復讐劇という見方は、複雑な対立の構図を明快に整理してくれる。私が唯一気になるのは、マイダン革命で打倒された政権の支持者が多く、その後ウクライナ政府と内戦を繰り広げてきたウクライナの親ロシア派の人々もまた、復讐の主体として扱うべきかどうか、という論点である。

続く第2部「制裁という復讐」(第4~7章)で著者は、第1部で確認したウクライナ戦争の背景に存する復讐心を思想史的に掘り下げ、議論を深めることを試みている。

第4章ではニーチェによる弱者の復讐心論として特徴づけられるルサンチマン論から出発し、弱者に限定されない復讐一般への議論の拡大が目指される。そこで問題になるのが「負の互酬性」や均等であることとしての正義といった見方である。

つまり欧米がロシアに対して行っている制裁措置には法的根拠や理由・期限・撤廃条件が曖昧なものが多く、負の互酬性に基づき、戦争に対する仕返しのような復讐を実質的には実行している、と著者は鋭く暴き出す。

こうした復讐心はキリスト教的価値観に由来する特殊なものであり、(その圏外にあるはずの)日本としては関わるべきではないということが、こうした洞察から導き出される著者の実践的提言である。

第5章では、伝統的なキリスト教神学や、近現代の著名思想家の思索に即した復讐から刑罰への転化の歴史が分析される。キリスト教神学関連でまず重要なのは、罪を贖うことで神による報復を避けられるという信念が、世俗国家の刑罰にまで入り込んでいるという論点である。

具体的には、宣誓、公判説教、絞首台での聖職者の奉仕といった仕方でキリスト教が世俗的制度に入り込み、刑罰を正当化する手段として利用されてきたとされる。

問題なのは、このようにして正当化された「暴力への暴力による贖い」としての応報主義により、「純粋贈与」としてのキリストの死の意味が否定されてしまったことだ。

本章で援用される思想家のうち、特に重要な一人がイマヌエル・カントであり、「同害報復」を是とする彼の議論が、均等性を正義とみなす伝統的な考え方の延長線上にあるとされる。

ここで重視すべきは、カントが正しいとみなす国家による刑罰の制度が確立しても、復讐心自体は個人・集団のレベルで意識的・無意識的に生き続けている、という指摘である。

こういった思想史的議論を踏まえた上で提示される著者自身の主張は、「国家による刑罰を疑え」というものだ。なぜなら米国を初めとする諸国の刑事司法制度は復讐を内包しているにもかかわらず、復讐を排除しているように見せかけているといった問題があるからだ。

その上で著者は、暴力的罰は関係者全員に被害を与えるので、犯罪者を癒やす努力の必要性や、社会復帰支援を重視するテッド・グリムスルード氏の議論を援用する。

これは一見陳腐に見えるかもしれない。けれども、犯罪という結果、即ち森のみを見る帰結主義は、その背景である木を無視しているという塩原氏の指摘は、戦争を考える上でも忘れてはならない視点であろう。

第4、5章は復讐心という人間の心理の分析に向けられていたが、第6章では国際法というマクロな社会秩序の歴史的解説へと視点が転換する。

ここで重要なのは、近代の「ヨーロッパ公法」(カール・シュミット)と「グローバルな国際法」(大沢真幸氏)の区別である。前者の秩序の下では、ヨーロッパの主権国家同士が対等かつ「正当な」敵として認め合った上で、「正当な」戦争のみを行うとされる。

その例外として海上封鎖(兵糧攻め)を伴う海戦があり、非戦闘員も無差別に標的となったが、こうした戦い方が現在のウクライナ戦争につながっている、という著者の指摘には蒙を啓かれる。

ヨーロッパ公法に取って変わる秩序として、第2次世界大戦後に現れたのが「グローバルな国際法」である。冷戦下では米国の自由民主主義・資本主義とソ連の共産主義が、異なるイデオロギーを普遍的「正義」として掲げ世界中で対立していた。

ソ連崩壊後は、米国の「正義」が唯一の勝者として生き残ったように見える。これこそが米国が「カラー革命」を掲げて旧ソ連圏や中東で介入を強める大義名分であり、何が戦争犯罪かまでも決めてしまうという事態が生じている。

同じく第6章ではアウグスティヌスからマイケル・ウォルツァーまで、哲学のテーマでもあった「正戦論」が取り扱われる。「戦争のための法」(開戦法規)、「戦争における法」(交戦法規)、「戦後の法」(戦争終結と平和構築のための法規)が区別されるが、本稿では特に開戦法規に注目しよう。

①提案された戦争は正当な理由のために行われなければならない、②戦争に踏み切る決定は正しい権威によってなされなければならない、③戦争に突入する国は正しい意思をもって行わなければならない、④戦争は最後の手段でなければならない、⑤戦争の結果、平和が出現する見通しがより高くなければならない、⑥引き受ける戦争行為の総悪は達成する善と比例しなければならない―という6条件が挙げられる。

著者は例えば、①についてウクライナ政府のロシアの侵略行為に対する反撃は正当だが、ロシア側が報復戦争だと主張するのは難しいこと、また④に関して諸国への警告や協議等、ロシアにまだ行えることはあった、といった個別事情に即した分析を行っている。

こうした記述から、著者の視点が決してロシア贔屓ではなく、公平であることが窺える。現状のメディアや論壇の議論が著しく欧米・ウクライナ寄りなので、公平な議論を試みると、ロシア寄りに見える場合はあるのだろう。

以上の議論を踏まえつつ、著者は第7章で復讐・報復・制裁の本丸に斬り込んでいく。著者は、制裁は覇権維持のための道具だと一早く喝破していた。

その上で、既に言及した英米の正義が普遍的正義を偽装し、制裁の正当化に使われている、という根源的批判が行われる。さらに著者は、制裁の法的根拠が曖昧であり、政治家の恣意的意思決定により事実上の報復が行われ、復讐の連鎖が広がりかねないことを危惧する。

そこで著者は、再び非帰結主義の考え方を採用し、戦争という結果のみを見るのではなく、義務論や美徳倫理学の観点から、戦争の原因を作ったネオコン派や、内戦におけるゼレンスキー大統領の振る舞いも問題視した上で、現状の過剰な対ロシア制裁を疑問視する。

特にロシア産資源に対する制裁を巡っては、ユダヤ系グローバル企業や米国企業が欧州市場を奪って莫大な利益を得ていること、さらには余ったロシア産の天然ガスが焼却され環境に悪影響を与えていることが明かされる。

続いて著者は、ウクライナへの軍事支援と相まって、欧米による制裁は動機として復讐を組み込んだ罰であり、ロシア狙い撃ちは特にネオコンの人々の責任隠蔽につながる、と指弾する。

ウクライナに留まらず、世界各地のクーデター支援により、戦争の種をまき続けてきた米国の外交方針も批判すべきだという主張に、今こそ耳を傾けたい。

本書を締めくくる第3部「21 世紀の課題」は、以上の議論に基づき、西洋文明・キリスト教世界の価値観を問い直す試みである。重要なのは本能としての復讐心と、行為としての復讐の区別である。前者をなくすことはできないのに、刑罰への転化という形で抑圧されたが失敗し、制裁のような形で回帰してきている、という精神分析を踏まえた理路が見て取れる。

赦しといった手段により制御できるのは、あくまで行為としての復讐の方であるとされる。最後に著者は、本来的には米英の正義を代表するグローバルな国際法の限界を改めて指摘し、復讐が込められた対ロシア制裁に追随する日本の在り方も批判する。

報復・制裁・復讐といった西洋文明の「咎」に気付き、復讐の連鎖を非帰結主義的に乗り越える道を探れ、というのが著者の結論である。

以上が本書の概要である。一般の実証的な政治学者や地域研究者による現状分析とは異なり、思想史に基づき、人間の心理の深淵にまで踏み込む思索の一端に触れて頂けたと思う。

嶋崎史崇

嶋崎史崇

独立研究者・独立記者、1984年生まれ。東京大学文学部卒、同大学院人文社会系研究科修士課程修了(哲学専門分野)。著書に『ウクライナ・コロナワクチン報道にみるメディア危機』(2023年、本の泉社)。主な論文は『思想としてのコロナワクチン危機―医産複合体論、ハイデガーの技術論、アーレントの全体主義論を手掛かりに』(名古屋哲学研究会編『哲学と現代』2024年)。ISFの市民記者でもある。 論文は以下で読めます。 https://researchmap.jp/fshimazaki ISFでは、書評・インタビュー・翻訳に力を入れています。 記事内容は全て私個人の見解です。 記事に対するご意見は、次のメールアドレスにお願いします。 elpis_eleutheria@yahoo.co.jp Xアカウント: https://x.com/FumiShimazaki