ただの「護憲」では壊憲は止められない、危機のいま必要な積極的9条護憲論

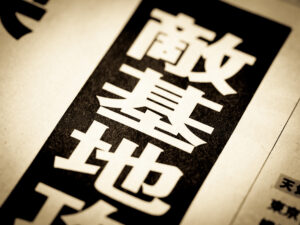

政治与党・自由民主党は、「敵基地能力」を前面に掲げ、トマホークの導入やスパイ衛星の打ち上げなど、ウクライナ情勢や台湾有事を想定した議論を進め、予算化しようとしている。また、自衛隊に統合司令部を置き、アメリカ軍との一体性を強化し、統合運用を推進しようとしている。

A news headline that says “enemy base” in Japanese

この統合運用について、日経新聞は2022年10月30日付の「きょうのことば」で、〈自衛隊と米軍は安全保障環境の変化に合わせて部隊間の協力体制を強化している。日米には「連合司令部」はないものの、日米同盟と安全保障条約を基盤に共同対処の仕組みを築く。米国は日本と協力して東アジアを防衛する「統合抑止力」を重視する〉と解説した。

A news headline that says “deterrence” in Japanese.

その統合運用を支える仕組みとして、①日本の存立危機事態に際しての集団的自衛権の行使、②弾薬の提供や給油といった米軍の活動をサポートする後方支援、③平時から自衛隊が米軍の航空機や艦船を守る武器等防護、④陸海空の領域だけでなく、尖閣諸島やサイバー空間も対象とするという対日防衛義務を負う範囲の拡大が論じられている。

これらの動きは、陸・海・空の自衛隊三部門を統合的に運用し、米軍の指揮下に入れるものだ。自衛隊は、もはや日本が独自に運用できる存在ではなく、アメリカ軍と一体化した中で考えなければならない存在になりつつあることを示している。

このような事態においては、憲法9条の平和主義はすでに無視されている。軍事的側面では、日米安保条約を憲法より上位に位置付け、米軍の意向に従って運用されるものとなる。

こうして自衛隊が独り歩きすることになった原因とは何か、徹底的に解明しなければならない。

Japan ground self defense force

・最高裁が憲法判断を回避した「統治行為論」

憲法無視の“裏付け”となっているのが、「極めて高度の政治性を有する国家行為は裁判所の司法審査の対象にならない」という「統治行為論」である。最高裁がこの判断を下した「砂川事件」とは、どのようなものだったか、振り返る。

砂川事件は1957年、東京・砂川町(現・立川市)にあった米軍立川基地の拡張計画をめぐり、学生・労働者や市民が反対運動を展開していたなかで発生し、学生たちが基地に立ち入ったとして刑事特別法違反で起訴されたものである。

これについて、東京地裁(伊達秋雄裁判長)は1959年3月30日、事件の前提である米軍駐留自体が憲法9条2項の禁止する戦力にあたり違憲と判断し、全員に無罪を言い渡した。

一方、検察官は、刑事訴訟法406条に基づき、高等裁判所への控訴を経ずに、最高裁への“跳躍上告”を行なった。

これを受理した最高裁(田中耕太郎裁判長)は、同年12月16日、次のような判断を下した。

〈憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国の軍隊は戦力にあたらない。したがって、アメリカ軍の駐留は憲法及び前文の趣旨に反しない。他方で、日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約については、一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない〉。

そして原判決を破棄し、地方裁判所に差し戻した(差し戻し審では罰金2000円の有罪とし、それを受けた最高裁は上告を棄却し判決が確定した)。

問題は、最高裁が「日米安保条約のように高度な政治性をもつ条約については違憲かどうかの法的判断を下すことはできない」と判示した点、すなわち「統治行為論」だ。

しかし憲法81条は、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定している。

最高裁は、どのような論理に基づき、この判断に至ったのか。憲法81条をどのように解釈したら、統治行為論を採用すべきという結論になるのか。まともに理解できるものではない。

「高度の政治性を持つ条約」を違憲判断の対象外とすることは、憲法的価値の上位に条約を認めるものである。それは、司法の政治への従属を意味し、近代国家が編み出した権力抑制機能を持つ三権分立の思想に真っ向からぶつかることになる。

そもそも「高度の政治性を持つ条約」とは何なのか。国と国との約束が条約である。一度締結した条約に国は拘束され、順守義務が発生する。だが、それは政治性の問題とは無関係である。

内閣が条約を締結し、国会がそれを批准したところで条約は発効する。条約とは国と国の駆け引きであり、締結に至るまでは政治性を持つかもしれないが、締結され、批准のために国会に提出されたら政治とは無関係であり、国民の代表で構成される議会での審議が行なわれるだけである。

国会での審議が許されている条約が、どうして政治性を持つといえるのか。

にもかかわらず最高裁は、それを判断の対象から外してしまった。それこそが“政治性”を持つ判断である。

・田中耕太郎長官のアメリカとの内通

2008年にアメリカ政府が公開した「砂川事件『伊達判決』関連米国務省公文書」には、日本側からの「秘密公電」が残されていた。

A weathered, grungy rubber stamp ink imprint in red. Easily place this stamp into your design as there is no background color (white). Objects will show through the grunge texture punched out of the stamp. Download includes a high resolution RGB JPEG as well as an editable AI10 vector EPS.

〈外務省当局者がわれわれに知らせてきたところによると、上訴についての大法廷での審理は、おそらく7月半ばに開始されるだろう。(中略)内密での話しあいで田中最高裁長官は大使に、本件には優先権があたえられているが、日本の手続きでは審理が始まったあと判決に到達するまでに、少なくとも数カ月かかると語った〉(吉田敏浩・新原昭治・末浪靖司著『検証・法治国家崩壊』創元社)。

この公文書の中には、一審伊達判決を破棄し、駐留米軍の存在を認めた最高裁の審理中にダグラス・マッカーサー2世(マッカーサー元帥の甥)と田中裁判長の間で行なわれた謀議・密約が含まれていた。

田中裁判長は、最高裁の審理中、3度にわたりアメリカ大使・公使に密かに会い、この裁判は優先権が与えられているから早期に進められるとアメリカに報告している。それも、被告人弁護団に通知する前に、だ。

さらに、3回目の情報漏洩では、最高裁での評議の内容を、次のように話している。

〈田中最高裁長官との最近の非公式の会談のなかで、砂川事件について短時間話しあった。長官は、時期はまだ決まっていないが、最高裁が来年のはじめまでには判決を出せるようにしたいと言った。彼は、15人の裁判官全員についてもっとも重要な問題は、この事件に取り組む際の共通の土俵をつくることだと見ていた。(中略)

裁判官の幾人かは「手続き上」の観点から事件に接近しているが、他の裁判官は「法律上」の観点から見ており、また他の裁判官は「憲法上」の観点から問題を考えている、ということを長官は示唆した。

田中最高裁長官は、下級審の判決が支持されると思っているという様子は見せなかった。反対に、彼は、それはくつがえされるだろうが、重要なのは15人のうちのできるだけ多くの裁判官が憲法問題に関わって裁定することだと考えているという印象だった。こうした憲法問題に伊達判事が判決を下すのはまったく誤っていたのだ、と彼は述べた〉(同前)。

そして最高裁は、アメリカの意向を探り、それに従った判決を出そうとした田中裁判長のほぼ意向通りの判決を行ったのである。

跳躍上告という非常手段がとられた裁判で、このような裏の事実が明らかになっても、裁判所は態度を変えることはない。

砂川事件元被告人を支援するために作られた「伊達判決を生かす会」では、現在も国家賠償請求訴訟を行なっている。同会は、訴訟提起の契機を次のように述べる(筆者による要約)。

①砂川事件最高裁大法廷は「公平な裁判所」ではなかった。

②有罪判決の取消・裁判の打ち切りを求めた再審請求(2014年)では、砂川事件の元被告と遺族等計四名は、この事実(米国務省公文書)から、砂川事件を審理した最高裁大法廷は、憲法37条が定める「公平な裁判所」ではなかったとして、その後罰金刑を言い渡し確定した有罪判決に対し、訴訟手続きを直ちに打ち切る「免訴判決」をすべきであったとして再審請求(免訴再審請求)をした。

③しかし、一審東京地裁はこれを棄却し、二審東京高裁は免訴再審請求手続きそのものを否定して抗告を棄却し、最高裁に対する特別抗告も2018年7月、「刑訴法433条の抗告理由に当たらない」として棄却され、免訴再審の道は閉ざされた。

④そこで元被告等は、憲法37条が保障する「公平な裁判所の裁判を受ける権利」が田中耕太郎裁判長によって侵害されたとして、国に対し国家賠償等を請求する訴訟を、2019年3月19日東京地裁に提起した。

平和主義を守り、9条に基づく社会をつくるためには、「統治行為論」を打倒しなければならない。このような具体的な戦いこそが、憲法を回復させる闘いだ。