ロシアによるウクライナ侵攻問題をどう見るか―哲学的認識論の見地から―(後)

国際3.言語批判と概念の分析

哲学には、言語分析・言語批判という領域もあり、また言語学と共有するレトリック論という分野もある。「20世紀は言語の世紀である」といわれたように、ことばは現実問題を探るキーワードにもなった。

word rhetoric printed on white paper macro

オーストリアの論理実証主義などがその走りであり、そこでウィトゲンシュタインは、哲学の問題は言語の問題に還元されるとして、「あらゆる哲学は言語批判である」(『論理哲学論考』)と喝破した。ほとんどすべての事象は、言語的に表現され、そこに盛られてこそ、事実とはっきりと知られるのである。

またそれと関連して、レトリック(説得術、修辞学)というのは、ことば、身振りなどの媒体によって、書き手、発話者が自分の思想や感情を表現して、相手の共感を呼び、説得するための方法であり、文学などはまさにレトリックの優劣の争いとなる。これはプロパガンダの効果にも通ずる話である。

今回のロシアによるウクライナ侵攻の問題を多くのことばや映像の媒体によって理解しようとするとき、そこに言語批判やレトリックなどによる分析が大いに役に立つだろう。何しろ私たちは、直接にウクライナやその周辺地域へ行って、自分の感覚で現実を見るということはできず、他者によって何らかの意図で編集された文字情報、音声や映像の情報しか入手できないのだから。

Smoke from fire in Chernihiv city after an air strike by Russian aircraft. war in Ukraine. Horrors of war in Ukraine. Black smoke against sky

私は言語批判や言語分析をここで二つのレベルで考えたい。第一はミクロのものであり、細かな言語表現のなかでレトリカルに話し手、書き手が自分の意図を効果的に表現したり、または相手の認識を変化させたりすることである。第二のレベルは、マクロなものというか、現実を把握する概念として使われる言語に関するものである。

第一は、ごく些細に、かつ巧みにことばが使われるもので、そこに話し手、書き手の意図が入り込んだとも気が付かないものである。たとえば、東京新聞の小さな囲み記事を例にとろう。これは些細であるほど好例となる。

内容は、ウクライナ内務省系軍事組織「アゾフ連隊」の兵士らを、ロシア捜査委員会が2022年5月17日に「戦争犯罪人」として訴追するという方針を出したというものである。これ自体は単なる事実の指摘であり、客観的な報道であろう。ブチャの虐殺に見られるように、いまやこの虐殺をどちらがやったのかが問題になっているわけだが、一般報道は、当然にも残虐なロシア側の犯罪だと見ている。

Houses of civilians destroyed by russian army. War against Ukraine concept. Pine forest background

だが事実は、それに反する証拠もいくつも出ており、ウクライナ側の犯罪だと主張される場合がある*10。どちらの犯罪かは、実は自明ではない。ここでは懐疑的精神が必要である。ともかく上記の記事は、「ロシア側が戦争による市民の被害などを責任転嫁するため一方的に裁く恐れがある」と解説する。

ここでは、悪者ロシアがやったのだから自分たちの犯罪の責任を転嫁するために、一方的に裁く恐れがあるはずだと歪めて記述していると見られる。こういう言語表現をスランティング(slanting:偏向、歪曲)という*11。読者はロシア=悪者論に慣れているため、こういう表現を当然の事実と受け取るだろう。

まさに何気ない表現ではあるが、こうして自分の思いこみが徐々に強化されていく。そして、ブチャの虐殺がどちらからどういうように行われたのかと懐疑している人にとっては、果たしてそのように決めつけられるのかと違和感が残る表現となっている。

さらにそのあと、「ロシア政府はアゾフ連隊がウクライナの民族性を重視し、反ロ的な態度を示しているとして、『ネオナチ』と非難してきた」とある。その残虐性が問題とされている「アゾフ連隊」の性格がいまや論争点であるので、単にウクライナの民族性を重視したというような温和なことが問題となっているわけではないだろう。ここにもスランティングが見られる。そこには論理の飛躍がある。

しかも事実認識として、「反ロ的な態度を示している」から即「ネオナチ」であると決めつけられるものでもないだろう。結局全体として、アゾフ連隊がネオナチであることには大した根拠はないというイメージにもなっている。ともかくこれは客観的事実の問題でもあるので、私もここで決めつけることなく、「アゾフ連隊」については事実で立証すべきである*12。

私が言いたいことは、事実的にはっきりしないことをあたかも当然というように、ロシア=悪者論にそって、スランティングをかけているということが頻繁に行われ、読者の確信をますます強化する仕掛けになっているということだ。

こういう傾向の一般報道を毎日のように当然のものとして見聞きしていると、ロシアがそれほど悪くはないのではないかというような意見に出会うと、かっとなり、思わず同調圧力をかけることになる恐れがある。戦前の「非国民」という精神構造と同じである。

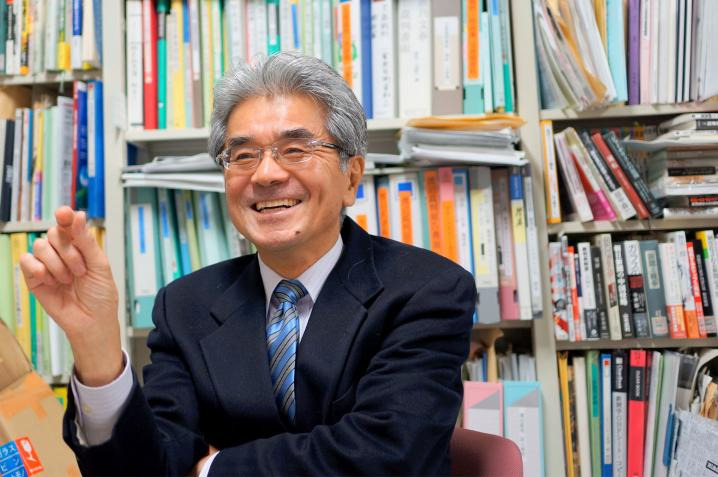

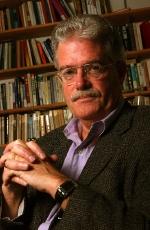

島崎隆

島崎隆

一橋大学経済学部を卒業ののち、群馬県で高校教諭。現在、一橋大学社会学部名誉教授、社会学博士。ヘーゲル、マルクスらのドイツ哲学に関心をもってきたが、日本の学問研究には「哲学」が不足しているという立場から、多様な問題領域を考えてきた。著書として以下のものがある。『ヘーゲル弁証法と近代認識』『ヘーゲル用語事典』『対話の哲学ー議論・レトリック・弁証法』『ポスト・マルクス主義の思想と方法』『ウィーン発の哲学ー文化・教育・思想』『現代を読むための哲学ー宗教・文化・環境・生命・教育』『エコマルクス主義』『《オーストリア哲学》の独自性と哲学者群像』。