日本の教員はウクライナ戦争をどう教えるのか:戦前教師の歴史の反復か、それとも?

国際池上氏の不誠実:米国隠し

池上氏は不誠実であるとの印象も否めない。露骨な「米国隠し」をしているからだ。彼は、「親EU派」と書くことで、反政府勢力が「親米派」であったことを隠蔽しようとしているように見える。

ウクライナ西部で仕事もなくくすぶっていた多くの若者をナショナリストに仕立て上げ、暴力によって選挙で当選したヤヌコヴィッチ大統領を追い落とそうとした米国政府の活動を隠蔽しようとしているようにしか見えないのだ。

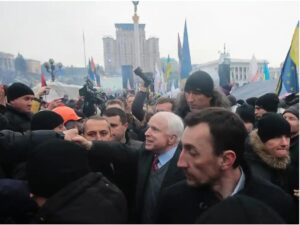

池上氏は、2013年12月6日に首都キーウの独立広場(マイダン)でピケをはる反政府勢力を激励したヌーランド氏の姿を知らないのか(下の写真参照)。あるいは、12月15日には、当時上院議員だったジョン・マケイン氏も同じ行動に出た(同)。

そう、私が何度も拙著のなかで書いたように、これは、日本の霞が関の経済産業省、財務省、外務省、農水省のある交差点の経産省側で核発電所反対のピケを張っていた人々のところへ中国外交部のナンバー2とかナンバー3の人物や中国共産党幹部が激励に訪れるようなものであり、いかに米国がウクライナにおいて傍若無人にふるまってきたかを如実に示している。

2013年12月11日、当時ヴィクトリア・ヌーランド米国務省次官補はキーウのマイダン広場を訪問し、反政府勢力を支援

(出所)https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2013/12/11/250215712/world-is-watching-u-s-diplomat-tells-ukraine

2013年12月15日、当時ジョン・マケイン米上院議員はキーウのマイダン広場を訪問し、反政府勢力を支援

(出所)https://www.theguardian.com/world/2013/dec/15/john-mccain-ukraine-protests-support-just-cause

この2枚の写真を提示したうえで、池上氏に問いたい。「なぜ反政府勢力が親米であると書かないのか」と。

米国政府を批判できない日本

池上氏のような人物、つまり平然と事実を歪めて「親米」の立場に立ってウクライナ戦争を解説する者、すなわち、ウクライナ問題の背後に米国政府による覇権主義があることを隠蔽する者ばかりが日本ではマスメディアに登場しているようにみえる。

たとえば、慶應義塾大学の廣瀬陽子氏も東京大学の小泉悠氏も月刊『Wedge』の2014年9月号に掲載された特集記事を電子化した『ウクライナ危機の真相』において、ウクライナ危機のクーデターという「真相」についてまったくふれていない。

私は、『ウクライナ・ゲート:危機の本質』(2014年4月刊行)の段階で、しっかりとクーデターについて説明しておいた。この「差」こそ、いまのウクライナ戦争への理解を2つに分けている。

前者たる「親米派」は、2014年2月の米国支援によるクーデターを隠蔽し、米国政府の覇権主義をまったく批判しようとしない。池上氏は、米国によるウクライナへの過度な介入に目をつむって、前述したような不誠実な「ディスインフォメーション」(意図的で不正確な情報)を垂れ流しているように見える。それは、廣瀬氏や小泉氏も同じである。

なぜマスメディアは「親米派」の「似非専門家」ばかりを重用するのだろうか。日本のマスメディア幹部はこの疑問にこたえてほしい。

こんな状況だからこそ、教員が大学、高校、中学のような場所で、どうウクライナ戦争を学生や生徒に教えるかがとても気にかかる。マスメディアがこうもインチキで不勉強な情報のみを垂れ流ししている状況は、第二次世界大戦前の「大本営発表」時代のマスメディアと同じではないのか。きわめて「嫌なムード」を感じ取っているのは私だけではないだろう。

複数の「悪」を教えよ

私はプーチン大統領が「極悪人」であることを否定しない。したがって、学校でロシアやプーチン大統領の「悪」を教えることは決して悪いことではないと思う。

だが、「悪」には複数の「悪」があることを教えてあげてほしい。戦争を仕掛けられたウォロディミル・ウクライナのゼレンスキー大統領といえども、決して「善」ではない。

2019年5月に大統領に就任して以降、彼は徐々に米国の支援を受けながら戦争を準備してきた人物を「善」とみなすことはできない。

ミンスク合意の実現を反故にして、米国の支援によるクーデターの結果として併合されてしまったクリミアの奪還まで言い出すようになり、米国からの武器支援による「時間稼ぎ」をしてきた彼には、戦闘を利用した権力保持というよからぬ動機があったはずだ(どうか拙稿「メルケル発言の真意」を学生に説明してあげてほしい)。そこに、ゼレンスキー大統領の「悪」が潜んでいる。

もちろん、ジョー・バイデン大統領も「正義の味方」ではない。遠く離れた東ヨーロッパの問題に対してまで介入し、大混乱を巻き起こした一因には、2014年のウクライナ危機があったのは間違いない。当時、彼は副大統領としてウクライナを担当していた。ドイツのロシア離れをねらって、ウクライナ戦争と直接関係のない「ノルドストリーム」を爆破させたとの疑念をもたれているバイデン大統領に「善」を見出すことはできない。

フランシスコ教皇の言葉

ここで、カトリックの総本山、ローマ教会のフランシスコ教皇の言葉を紹介しておこう。

2022年6月18日に公表されたフランシスコ教皇とのインタビュー記事のなかで、インタビューの行われた5月19日の段階で、彼が興味深い話を披露していたことが示されている。

ウクライナ戦争がはじまる数カ月前にある国家元首に会ったフランシスコ教皇は、彼が北大西洋条約機構(NATO)の動きを非常に心配しているといったと話した。

なぜかと尋ねられると、「彼らはロシアの門前で吠えている。ロシアは帝国であり、外国勢力が近づくことを許さないということを理解していない」と、彼は述べ、「このままでは戦争になりかねない」と締めくくったという。フランシスコ教皇自身の発言はつづく。

「誰かがこういうかもしれない。でもあなたはプーチン大統領に賛成しているのでしょう!」と。それに対して、フランシスコ教皇はつぎのように語ったという。

「いいえ、そうではない。そのようなことをいうのは単純で間違っている。私は、非常に複雑な根源や利益について考えることなく、複雑さを善悪の区別に還元することに反対しているだけだ。」

だからこそ、フランシスコ教皇はインタビューの冒頭、「通常の「赤頭巾ちゃん」のパターンから離れる必要がある」と述べ、「赤頭巾ちゃんはいい子で、狼は悪いもの。ここには、抽象的な意味での形而上学的な善悪は存在していない」と指摘した。そのうえで、「何かグローバルなものが現れており、その要素は互いに非常に絡み合っている」と述べている。

こうした発言から、ロシアが「悪」で、ウクライナが「善」とする見方がいかに皮相であるかを、フランシスコ教皇は知っていることがわかるだろう。赤頭巾ちゃんたるウクライナが「善」で、狼たるロシアが「悪」というはあまりにも短絡的な見方にすぎない。

複数の「悪」の存在を教えよ!

世界には、ファシズムという「悪」、スターリニズムという「悪」、米国のリベラルな覇権主義という「悪」、ロシアや中国のような権威主義という「悪」、ニヒリズムという「悪」などがある。ほかにも、ディスインフォメーションを垂れ流して訂正さえしない池上氏のような「悪」もあれば、それを重用する文芸春秋社や各民放局の「悪」もある。

こうした複数の「悪」に対して、どう対処すべきかについて、学生・生徒に考えさせてほしい。大切なのは、ウクライナや米国が「絶対的善」であるかのように教えないことであると思う。ウクライナや米国が「善」と教えるとすれば、それは大日本帝国に「絶対的神性」を見出していたかつての日本の教育者と同じだ。それでは、歴史の反復が起きるだけだろう。

最後に、4月に上梓される拙著『ウクライナ戦争をどうみるか』では、ここで述べてきたウクライナ戦争報道のいかがわしさについて、情報リテラシーという視角から解説しているので、関心ある教育者はぜひ読んでみてほしい。歴史の反復を避けるために。

〇「ISF主催トーク茶話会:羽場久美子さんを囲んでのトーク茶話会」のご案内

〇「ISF主催公開シンポジウム:加速する憲法改正の動きと立憲主義の危機~緊急事態条項の狙いは何か」のご案内

※ウクライナ問題関連の注目サイトのご紹介です。

https://isfweb.org/recommended/page-4879/

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)