第20回 科警研の猛反発で骨抜きになったガイドライン

メディア批評&事件検証足利事件を機にDNA鑑定の運用に関する法整備が急務になったことは、前回で説明した。そこで名古屋大学医学部の勝又義直教授を委員長とする日本DNA多型学会内に設置された「DNA鑑定検討委員会」が、1997年12月5日の同学会第6回学術集会で「DNA鑑定についての指針(1997年)」を発表した。

皆さん、覚えているでしょうか?日本DNA多型学会の前身である日本DNA多型研究会の第1回の学術集会で信州大学法医学教室の本田克也助手らのグループが足利事件で使われたDNA鑑定「MCT118法」に欠陥があることを指摘したことを。あれから5年も経って、ようやくDNA鑑定運用に関するルールなるものができた。

ストレートに「ルールができた」とせず、「ルールなるものが」と意味深な言葉を使ったのには、訳がある。DNA鑑定の結果が刑事裁判で証拠として採用されるならば、捜査側、被疑者・被告人側、裁判所側のいずれにも偏ることなく、公平で中立な事件の真実を発見する公共の財産でなければならない。DNA鑑定がまだなかった頃は、取調室という密室で警察官らが容疑者に暴力をふるったりして嘘の供述をさせての冤罪に注意を払ってきた。これからは、このDNA鑑定による冤罪にも注意が必要になる。鑑定は、人によって行われるということを念頭に置いて、厳格で公平性を保たなくてはいけない。

発表された指針は、法医学や法学、弁護士などの分野で活躍する13人の委員が96年9月から1年以上かけて検討した結果だ。その内容は、期待を大きく裏切るものだった。捜査機関の都合のいいように抽象的な規定にとどまり、骨抜きで拘束力を持たなかったことから、その後ほとんど運用されることはなく、ただの飾りとしか思えなかった。

指針を作った委員の方々には申し訳ないが、船出したDNA鑑定の冤罪防止策を念頭にきちんと作ろうとした取り組み自体は良いとして、警察庁の科学警察研究所(科警研)が頑なに反対で、まるで「ざる指針」としか思えない、ただの努力目標を作っただけで、肝心の冤罪防止に一番大切な防止策が外されてしまっては、何の意味もない。

無実の人が冤罪を暴くには、再審の法廷に証拠を見つけて提出しなければならない。DNA型鑑定においては、資料を必ず残すことがない限り、証拠としての材料を見つける術がなくなる。その資料の保存を残すことを法的に決めなくては、ルールを作った意味がないのだ。

この陳腐な指針が、どのようにして作られたものか。さらにこの指針によって、その後の裁判で冤罪がどのように起こったのか、多くの国民にぜひ知ってもらいたくて実態を明らかにしたい。指針ができるまでの中で、人権侵害も甚だしい刑事事件から国民を守るための警察の鑑定機関が都合のいい鑑定をするために人権無視も甚だしいことを自ら犯している現実を知ってもらいたい。その上で、足利事件再審の捜査段階で冤罪を作ったこのDNA鑑定の証拠がどのようになっていたか、突き合わせてほしい。多くの国民は、その行為をきっと「犯罪」と呼び、許すことはできないだろう。

実は、最初はこんな努力目標みたいなピントがぼけた指針ではなかった。ルールのタイトルといい、鑑定の独占阻止や拘束力をもたせた、ずばり的を射たルール案だったのだ。まずDNA鑑定検討委員会立ち上げから1月後の96年10月に勝又委員長が起案した「DNA鑑定についての勧告(案)」が全委員に配られ、当初は認められたのだ。

検討委では、足利事件の控訴審から主任弁護人として活躍する佐藤博史弁護士と、谷村正太郎弁護士(90年に日弁連人権擁護委員会委員長)が証拠としてのDNA資料などが再検査できるように保存することを義務付ける「再鑑定(再現性)の保証」の重要性を強く主張した。当時委員だった福島弘文・信州大学医学部教授もこれを認めた。

冤罪は捜査機関の捜査や裁判官の判断で起こる。運用について何らかのルールがあれば、冤罪が起こらない、とは断言できない。それでも、裁判における証拠採用の社会的基準を決めておけば、DNA鑑定による冤罪を防ぐことは、ある程度可能であろう。タイトルの「勧告」や、厳密に守られることを強調した「検査の再現性の保証」などは、勝又委員長のDNA鑑定で冤罪を作らないという熱い思いが溢れていた。その同年12月6日に委員全員の目に触れた原案の主な内容を紹介しよう。次のように規定した。

一般的注意として《検査の再現性の保証 DNA鑑定に用いる手法は、学問的に確立されたもの、少なくとも二ヵ所以上の独立した機関で実施できるものである。また、DNA資料あるいはDNA未抽出の証拠資料は再検査の可能性を考慮して保存されるべきである》原案の一般的注意としてのタイトルにもなっている「再現性」とは、簡単に言えば、実験者が示した条件通りに別の者が実験しても同じ結果が出る、という意味だ。さらに、次のようにくぎを刺した。

《証拠資料が微量で、すべてを用いて検査せざるを得ない場合には、さらに高感度の検査法が開発されるまで、実施しないことが望ましい。やむをえず証拠資料の全量を使用する場合は資料のDNA量と、個々の経過を詳細に記録した実験ノートを開示すること及び可能ならば、関係者ないし、外部の第三者の立会いのもとで実施するのが望ましい》

刑事鑑定について《一般的注意の項で述べた検査の再現性の保証については厳密に守られる必要がある。微量な資料で、検査可能なPCR法を用いれば再検査のための資料の一部を残すことは一般に十分可能である》

私はこれを読み、かなり冤罪を意識して対策をとっての素晴らしい案になっていると思った。それもつかの間、この原案に対して、科警研の委員から反対意見が出され、『検査の再現性』の中で①「少なくとも二カ所以上の独立した機関で実施できるものであるべきである」を「一般に許容されたものを用いるべきである」に修正し、②「さらに好感度の検査法が開発されるまで、実施しないことが望ましい」を「少なくとも資料から抽出されたDNAないしPCR産物の残余はたとえわずかでも保存されるべきである」と修正。③やむをえず証拠資料の全量を使用する場合は……「可能ならば、関係者ないし、外部の第三者の立会いのもとで実施するのが望ましい。」を削除した。

原案に比べ、修正案は大幅に後退した。科警研は、それでもこの第一修正案に同意せず、科警研の佐藤元委員と、別の科警研の5人から追加の反対意見が出されたのだ。科警研側が言うには本文は、勧告文としての性格を示すものではなく、指針、あるいはガイドライン的な性格のものであると指摘したため、タイトルである「DNA鑑定についての勧告(1997年)(案)」を「DNA鑑定についての指針(1997年)(案)」に変更した。

DNA鑑定が科警研と、科捜研に独占されている現状では、現場で採取された資料が全量消費されるケースも少なくない。しかし、鑑定は人間がすることだから間違いも時には起きる。その間違いを見つけ、冤罪を防止するためには、検査の再現性の保障として、資料を必ず残すことが求められる。

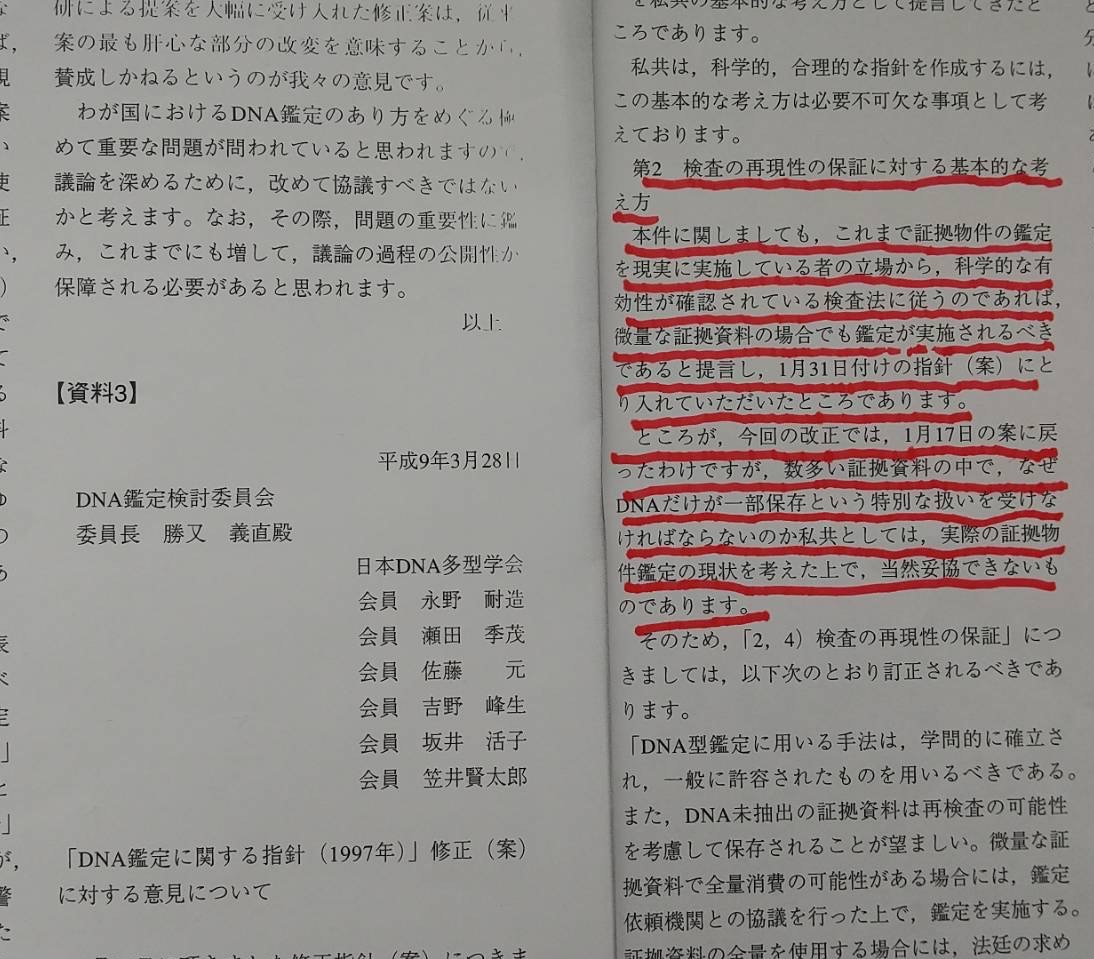

科警研6人の検査の再現性の保証に対する反対意見書

この1年以上にわたる委員たちの最大の論点は、検査の再現性の保証として資料を残すか、どうか、だった。特に日本DNA多型学会員で科警研の永野耐造、瀬田季茂、佐藤元、吉野峰生、坂井活子(足利事件・鑑定者)、笠井賢太郎(MCT118法を持ち帰った)の6人の技官たちが意見書を提出して「数多い証拠資料の中でなぜDNAだけが一部保存という特別なあつかいを受けなければならないのか私共としては、実際の証拠物件鑑定の現状を考えた上で、当然妥協できないものであります」と強く主張した。

科警研のメンバーは、犯人逮捕という捜査優先の倫理を押し通して、検査の再現性の保障に猛反対した。会合をボイコットしたり、検討委に捜査官や警察関係者を新たに加え、数の力で捜査実務家の意見を反映させようと働きかけたりした。

修正は計5度に及んだ。検討委は、さらに長引く様相を見せ、それにうんざりした法医学者たちが科警研の意見に妥協してしまったのだ。こうした紆余曲折の結果、発表されたのが「DNA鑑定に関する指針」だ。勧告が指針へと後退した。たとえわずかな資料であっても、将来起こりうるかもしれない再検査に備え、その一部は保存するという厳格な運用指針の試案までたどり着きながら、科警研の猛反対で「再鑑定の保障」がその条文から外された。

代わりになったものが、「再鑑定への配慮」だ。紹介する。繰り返し採取が可能な対象資料は別として、再度採取ができない資料の場合には、可能な限り再鑑定の可能性を考慮してDNA未抽出の資料の一部が保存されることが望ましい。資料の全量を消費する場合、鑑定人はそうせざるをえなかった状況を含め、鑑定経過を詳細に記録するよう努めるべきである。すべての鑑定において、鑑定人は法廷の求めがあれば鑑定経過を詳細に記録した鑑定ノートを開示するべきであるが、資料の全量を用いた場合にはとりわけこのことが当てはまる。

科警研の6人が「数多い証拠資料の中でなぜDNAだけが一部保存という特別なあつかいを受けなければならないのか」などと、主張して作ったものがこの「再鑑定への配慮」だ。この6人の科警研技官たちはこういう案を出す資格はない。

47都道府県警の科学捜査研究所(科捜研)の指導、監督する科警研ともあろう技官たちは、足利事件で冤罪を作ったのだ。後に菅家利和さんが冤罪だったことが証明された再審の法廷で明らかになったのは、証人として出廷した科警研の技官たちの偽証と証拠の隠ぺいだった。そもそも足利事件でのDNA鑑定は、まともに鑑定できない代物だったことが第1。第2は、更に抽出量は30ng(ナノグラム)と量が少なかったと証言していたが、実際には900ngあった。第3は、大事なのは鑑定記録である電気泳動写真のネガがあるはずだが、なかった。事実がばれるのを恐れて処分したのだ。しかも、早い段階でだ。こんなことをしでかすから「再鑑定の保証」が絶対必要なのだ。この行為は犯罪で、解雇処分されてもおかしくない。こんなことをしておきながらよくも意見ができるもだ、と開いた口が塞がらない。

再現性の問題はその後、DNA鑑定の重い課題となった。再現のできない証拠資料の多くは、「全量消費」と鑑定書に記されるようになった。資料が残されたケースはほとんどなく、多くの場合が「全量消費」―再鑑定が不能になった。刑事事件の場合は、資料が微量である場合が少なくないので、やむを得ない場合もあるかもしれない。しかし、資料が多く残されている場合にも「全量消費」とされ、再鑑定への道を閉ざしている可能性も否定できない。

骨抜きになってはいるが、科警研の意見に毅然とした正論を叩きつけたのが谷村、佐藤両弁護士だ。この両人が97年9月17日付で勝又委員長に送ったその文章を一部紹介したい。

9月4日付修正案は、根本的に問題があると言わざるを得ません(具体的に指摘した内容は次の通り)。①項目名の「再鑑定の保証」が「再鑑定への配慮」に変更されていること。②8月5日修正案にあった「再鑑定の機会を残しておくことは検査結果の最もよい保障となる。従って……」という文章が全部削除されていること。③「可能な限り再鑑定の可能性を考慮して……」とある箇所の「可能な限り」との文言の負荷は了承するとしても、「DNA未抽出の資料が一部保存されるべきである」が「DNA未抽出の資料が一部保存される事が望ましい」に変更されていること。④「例外的に資料の全量を消費する場合、鑑定人はそうせざるをえなかった状況を含め、鑑定経過を詳細に記録しておく義務と責任を負う」とある部分の「例外的に」が削除され、かつ「記録するよう努めるべきである」に変更されていること。

要するに、科警研の意見は「再鑑定の保証」を文字通り「再鑑定の配慮」に変更させ、鑑定機関の裁量に委ねようとするものですが、かかる考え方が諸外国のDNA鑑定に関する指針ないし勧告と根本的に異なることは言うまでもありません。

8月5日のご連絡で、諸外国の勧告に「when-ever feasible」とあることから「可能な限り」との文言を付加する旨のご提案を頂きましたが、この点については、上記の通り了承するとしても、諸外国の指針ないし勧告では、再鑑定(それも弁護側による再鑑定と明記されている場合もあります)に備えて特別に配慮すべきことが義務付けられている点を見逃すことは許されません。

その意味で、科警研の反対によって以下の文章が削除されてしまったことも銘記しておく必要があります。①「現場資料が微量で、全量を用いて検査せざるをえない場合には、少なくとも資料から抽出されたDNAないし、PCR産物の残余はたとえわずかでも保存されるべきである」(当初案2項)

②「一般的注意の項で述べた検査の再現性の保証については厳密に守られる必要がある。微量な資料で検査可能なPCR法を用いれば、再検査のために資料の一部を残すことは一般に十分可能である。」(当初案6項)

言うまでもありませんが、我が国におけるDNA鑑定に関する指針も科学的な方法論に立脚し、かつ、今後のDNA鑑定の発展をも見据えた、世界的に見ても恥ずかしくないものでなくてはならず、鑑定資料の一部はもとより抽出されたDNAあるいはPCR産物さえも残さず、再鑑定の保証を必須のものとしない科警研の方法を追認するようなものであっては絶対になりません。しかし修正案は科警研の方法を追認するだけのものに限りなく近づいていると言わざるを得ませんが、他方、勝又先生がおっしゃるように、DNA鑑定に関する指針を発表すること自体が意味があるということも十分に理解できます。

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

「独立言論フォーラム(ISF)ご支援のお願い」の動画を作成しました!

梶山天

梶山天

独立言論フォーラム(ISF)副編集長(国内問題担当)。1956年、長崎県五島市生まれ。1978年朝日新聞社入社。西部本社報道センター次長、鹿児島総局長、東京本社特別報道部長代理などを経て2021年に退職。鹿児島総局長時代の「鹿児島県警による03年県議選公職選挙法違反『でっちあげ事件』をめぐるスクープと一連のキャンペーン」で鹿児島総局が2007年11月に石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞などを受賞。著書に『「違法」捜査 志布志事件「でっちあげ」の真実』(角川学芸出版)などがある。