編集後記:母の日

編集局便り色鮮やかな鯉のぼりが青空に舞う5月。母の日がくると、忘れられないのが1995年1月17日、阪神淡路大震災のさなかの秘話だ。停電した神戸市灘区の産院で医師や看護婦らが3本の懐中電灯の光を頼りに帝王切開に挑み、母親のおなかの中から無事に赤ちゃんが生まれた。そのニュースは朝日新聞夕刊社会面トップで掲載された。私はその取材班のキャップだった。「停電の病院で何が起きているか取材してくれ」と記者たちに思い付きで声をかけた一言が温かい感動的なニュースにつながった。

Glasses and newspaper

6434人の尊い命が奪われたあの日、母親は同市の自宅2階で夫と1歳9カ月の長男と寝ていて被災、家は半壊した。幸い全員無事だったが、母親が急に産気づいた。夫が車で産院に運ぶと、母親は骨盤が小さく、帝王切開手術が必要だった。ところが産院は停電、自家発電機はなかった。血液や羊水を吸引したり、麻酔をかけたりする機械は使えず、薬で陣痛を抑えて電気の復旧を待つが、胎児の心音が乱れたのだ。「このままでは危ない」。夕方、院長は手術を決断。手動ポンプで母親に全身麻酔をかけ、手術部位や血圧計を懐中電灯で照らし、赤ちゃんを出産させた。

震災20年が間近に迫った2014年12月のある日、私はあの時生まれ、杏林大学(東京都)医学部1年生になった金原由季さん(19)と母親に都内の喫茶店で会った。母親は取材を受けたことをよく覚えていた。由季さんは「患者さんと対話し、寄り添う医者になりたい」と胸の内を母親の前で語ってくれた。手術を決行した大谷産婦人科の大谷恭一郎院長にこのすがすがしい彼女の思いを聞かせてやりたかったが、2013年に他界していた。

母親はこの19年というもの、娘の誕生日は地震のその時刻にそっと手を合わせてきた。多くの人々が亡くなった「命日」でもあるからだ。だから外で娘の誕生を祝ったことは一度もない。その代わり、自宅で心を込めて、自慢のちらし寿司を作る。初めて母の思いを聞いた由季さんは「そうだったの。お母さんの子供でよかった」と感謝の気持ちを伝えると、母親の目から涙がこぼれた。娘の母への思いがけない最高の言葉に満席の周りをはばからず、拍手をする自分がいた。

5月8日の母の日は、あなたはどんな感謝の言葉をかけるのでしようか?

(梶山天)

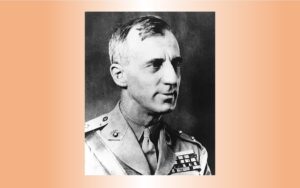

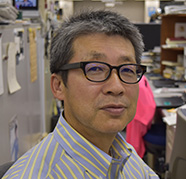

梶山天

梶山天

独立言論フォーラム(ISF)副編集長(国内問題担当)。1956年、長崎県五島市生まれ。1978年朝日新聞社入社。西部本社報道センター次長、鹿児島総局長、東京本社特別報道部長代理などを経て2021年に退職。鹿児島総局長時代の「鹿児島県警による03年県議選公職選挙法違反『でっちあげ事件』をめぐるスクープと一連のキャンペーン」で鹿児島総局が2007年11月に石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞などを受賞。著書に『「違法」捜査 志布志事件「でっちあげ」の真実』(角川学芸出版)などがある。