私的制裁は不要!?:企業経営者はもっと勉強せよ

国際

イェール大学経営大学院チーフ・エグゼクティブ・リーダーシップ・インスティテュート(CELI)がまとめたロシアからの撤退・残留企業リスト

(出所)https://www.yalerussianbusinessretreat.com/

拙稿「制裁をめぐる補論:『復讐としてのウクライナ戦争』で書き足りなかったこと 〈上〉」において、私的制裁を論じたことがある。各国政府が行う公的制裁とは別に、企業レベルで自主的に加える制裁がこの私的制裁であり、ロシアからの①撤退(ロシアとのかかわりを完全に絶ち、ロシアから撤退する企業)、②停止(一時的に業務の大半または大半を縮小し、復帰の選択肢を残している企業)、③規模縮小(一部の事業を縮小し、他の事業を継続する)、④新規投資・開発の延期(実質的な事業を継続しながら、今後予定している投資・開発・マーケティングを延期している企業)――といった形態をとる。

この論考で紹介したように、イェール大学チームが中心となって、ウクライナへの侵攻が始まって以来1200社を超える企業の対応を追跡してきた調査結果が公表されており、1000社を超える企業が、国際的な制裁措置で法的に義務づけられている最低限の範囲を超えて、ロシアでの事業を自主的に縮小することを公表しているという。だが、この調査は意図的に対ロ制裁を促す効果をもち、何もしない企業を糾弾するねらいをもった「うさん臭い」調査であると指摘しておいた。

売却・撤退企業は少ないという調査結果

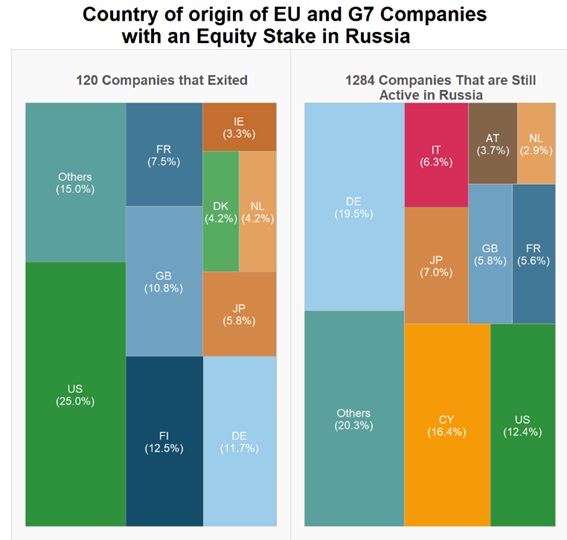

本当は、この論考の公表された2023年1月26日の直前の19日に、別の調査結果が公表されていた。「欧米企業の9%未満がロシアからの事業売却を実施」という2022年12月に書かれた論文である。ロシアがウクライナに侵攻したとき、EUとG7の企業1404社が所有する合計2405の子会社がロシアで活動していたが、2022年11月下旬、このスイスの研究チームは、この企業群のうち、ロシアにある子会社を少なくとも1社を売却したのは9%未満(8.6%)であることを発見したというのである。この売却率は、2022年第4四半期にはほとんど変化していない。この研究結果をみるかぎり、ロシアからの撤退による「私的報復」に踏み切った企業は必ずしも多くはないようにみえる。

研究はこの種の定量的調査で最も引用されているORBISデータベースを使用したもので、世界中のほとんどの法域で年間100万ドル以上の営業収益を上げる約4億社の事業に関するデータを追跡している。今回のサンプルは、少なくとも2017年から2021年にかけてロシア連邦で事業を行う約3万6000社で、そのうち外国企業の子会社は3400社、そのうちEUおよびG7企業は2405社としたうえで、2022年11月時点の実質的な企業数(ロシア人オーナーのキプロス保有、法人の複数化などを考慮)を1404社と推定している(子会社の売却を完了したのは120社のみ)。なお、この計算では、ロシアに進出している「友好国」の企業の数は数百社と推定されている。

図 ロシアから撤退したEU・G7企業と残留企業の国別構成比

(出所)Simon J. Evenett and Niccolò Pisani, Less Than Nine Percent of Western Firms Have Divested from Russia, 2023, p. 12.

イェール大学VSスイスの研究チーム

2023年3月になって、イェール大学側がスイスの研究チームの論文を厳しく批判するようになる。3月3日に公表された「ウォール・ストリート・ジャーナル」の「イェール大学の研究者が見た欧米企業の「流出」、スイスのチームの見解と衝突する」という記事がその顚末を語っている。

もともと、私的制裁の状況を調べるデータが違うのだから、その調査結果に大きな違いが出ても不思議ではない。イェール大学では、ロシアで事業を展開し、かつ世界売上高が1億ドル以上の多国籍企業を中心に調査しており、有名企業を中心にリストアップしている。ロシアに出資している企業に限定せず、ロシアで重要な取引、ライセンス、フランチャイズ、その他の事業活動を行っている企業も検索対象としたのである。

これに対して、スイスの研究者チームは、前述したように企業情報の巨大データベースであるORBISで欧米企業のロシア子会社を特定し、その子会社の売却の有無を調査した。ロシアに出資している企業に限定したのである。つまり、スイスの研究チームは、ロシアに就航している欧米の航空会社がロシアに子会社を持っていない場合はカウントしないが、イェール大学の研究チームはカウントする。さらに、スイスのチームは売上高が100万ドル以上の企業を対象としており、多くの小規模であまり知られていない企業や個人を捕捉している。

それでも、イェール大学側からすると、スイスの研究チームの結論は1000社以上の企業がロシアでの事業を縮小している、すなわち「脱出」(exodus)しているという自分たちの研究の信憑性を傷つけているように映った。このため、イェール大学側は、スイスの研究チームがロシアのオリガルヒ(寡頭政商)による海外進出企業を「西側企業」に含めていることを批判している。

ただし、スイス側は、一般的にロシア人とみなされる個人や企業が「西側企業」に含まれていることを認めている。そのうえで、そうした項目をすべてデータから除外しても、ロシアでの株式保有から完全に撤退した企業の割合が低いことに変わりはないとしている。

企業家の責任

私は、米国政府べったりのイェール大学の調査をいかがわしいと思っているから、どちらかというとイェール大学よりもスイスの研究チームの肩をもちたい気持ちがある。別の情報でも、実際にロシアから撤退した企業は少ないからだ。キーフ経済学院(Kyiv School of Economics)の「ロシアとのビジネスを停止せよ」というサイトにアクセスすると、2023年4月16日現在、調査対象の3157社のなかで、完全にロシアから撤退したのは213社にすぎない。活動停止が723社、撤退計画を発表した会社が473社あった。いまだに1242社が活動中だ。

ただ、ここで論じたいのは私的制裁の現状評価をめぐる議論ではない。

論じたいのは、企業経営者の責任という問題だ。別言すると、企業経営者はその経営に際して、株主の利益、従業員の利益、顧客の利益、国家の利益などをどのように序列づけて活動すべきかを問いたいのである。企業統治の観点からみると、企業経営者は株主の意向を重視しつつ、従業員の雇用を守り、さらに顧客の満足度にこたえなければならない。もちろん、国家の意向も重要だが、国家は常に理不尽であり、むしろ一定の距離をとりつつ対処するほうがスマートなやり方だろう。

ウクライナ政府は個別企業へのボイコットを呼びかけている

私の考えを明確に示そう。企業が帰属する国家の命令で公的制裁に加わる場合には、それが「法の支配」(rule of law)の範囲内で行われるのであれば従う義務が生じる。これに対して、私的企業が自社の判断で、撤退、停止、規模縮小、新規投資・開発の延期、そして、拒否(何もしない)を決めるのはまったく自由であるべきだろう。

イェール大学調査が醸し出す制裁への同調圧力こそ問題なのであって、企業が自主的にどう判断しようと、それは尊重されなければならない。私的制裁をしない企業への不買運動に対しては、断固闘えばいい。

あるいは、ウクライナ政府が政府機関である国家腐敗防止庁(NAPC)を使って、「国際戦争支援企業リスト」を作成し、リストに掲載された企業をすべてWorld-Checkデータベースに登録して世界にボイコットを求めている動きについては、無視すればいい(2023年4月16日現在、22社収載)。企業がその企業が属する政府による公的制裁に従っているかぎり、ウクライナ政府が何を言おうと、問題ではない。

むしろ、ウクライナ政府の圧力によって他国の民間企業活動が歪められるという事態こそ、「法の支配」の観点から批判されるべきであろう。はっきりいえば、ウクライナ政府が他国の企業に対して、各国の公的制裁と無関係に個別企業のボイコットを呼びかけていることそのものが「異常」であり、「法の支配」を重視するのであれば、NAPCの活動そのものを止めるよう欧米や日本はウクライナ政府に圧力をかけるべきなのだ。なお、そうした問題点に気づいているウクライナ政府はNAPCのサイトで、収載企業へのボイコットを直接呼びかけているわけではない。しかし、そのURLは「https://sanctions.nazk.gov.ua/boycott/」であり、明らかにボイコットを世界中に呼びかけるためのものとして機能している。

私的制裁不要論

ここで、私的制裁を不要と考える理由を示したい。第一に、私的制裁というやり方自体に強い違和感をもつからである。拙著『復讐としてのウクライナ戦争 戦争の政治哲学:それぞれの正義と復讐・報復・制裁』のなかで、私は、「制裁に含まれる復讐がキリスト教世界独特の価値観に由来するものであるとすれば、日本政府がそんなものにかかわる必要性はない」と書いておいた。この指摘を踏まえたうえで、つぎの私の記述を熟読してほしい。

「欧米というキリスト教を中心とする文明は復讐心を含めた復讐全体を刑罰へと転化しようとする。それが可能だと錯覚させたのは、この文明化がキリスト教神学の一部の主張に立脚してきたからにほかならない。だが、その根幹にある「罪たる犯罪の罪滅ぼしとして暴力的罰が必要である」とする信念それ自体に大きな疑問符がつく。キリストの磔刑を素直に考えれば、それは、これから説明する「純粋贈与」そのものであり、その教えこそ大切なのだ。」

私は、こんなキリスト教神学に基づく復讐・報復・制裁への考え方自体がおかしいと思っている。ゆえに、「私的制裁」という「私的復讐じみた行為」そのものに大きな違和感をもつのだ。

国家に無謬性はない

第二に、国家はよく間違えるからである。決して無謬ではないのだ。公的制裁を決めるのは、いわば国家そのものであり、その国家に対して、文句があるなら、それは主権者として選挙で政府を構成する政治家を入れ替えるしかない。だが、公的制裁を決めた現政権の多くは過去の選挙で政権を掌握しただけであり、ウクライナ戦争後に制裁の是非を問われた選挙を経ているわけではない。ゆえに、国家による公的制裁にそもそも正当性があるとは認めがたい。ただし、そんな公的制裁であっても、国家が決めた制裁ならば、私的企業も従わざるをいないかもしれない(間違っていると思えば、訴訟を起こして闘えばいい)。

ただし、いまの対ロ制裁を主導しているバイデン政権は過去にウクライナでのクーデターを支援した、すなわち、ウクライナ戦争の遠因を招いた元凶そのものである。そんな「悪」がロシアのプーチン政権という「巨悪」に立ち向かっているにすぎない。そんなバイデン政権に唯々諾々と従う正当な理由など、そもそも存在しない。そうさせているのは、米国の覇権を守るためには戦争も辞さないという「リベラルな覇権主義者」による脅しなのだ。

それにもかかわらず、正当性に疑問がある公的制裁に沿って、私的企業が自主的に制裁を追加する必要などあるのだろうか。公的制裁自体が間違っているかもしれないのに、なぜ私的企業が公的制裁に加えてさらなる制裁を自主的に追加する必要があるのか。公的制裁にはつき合わざるをえないが、私的制裁を追加する理由が見当たらない。さらに、私的復讐を認めないというのであれば、私的制裁自体、禁止すべきではないかとさえ思えてくる。

マスメディア

第三に、マスメディアは、国家と同じように、あるいは国家と結託して、しばしば大間違いを仕出かし、国民のなかにおかしな感情のうねりを生み出すからである。最初に紹介した拙稿「制裁をめぐる補論 〈上〉」において、つぎのように指摘したことがある。

「ステークホルダーの制裁意欲に大きな役割を果たすのは、感情的な共感であり、これは制裁がもたらす結果とは無関係である。したがって、戦略としての「私的制裁」が成功するかどうかは、これらの側面に大きく依存することになる。この「感情的な共感」こそ、テレビなどのマスメディアによってもたらされる。」

このとき、マスメディアがおかしな報道をしていれば、多くの人々がまったく見当違いの感情をいだきかねないのだ。その典型が、ウクライナの集合住宅、学校、病院へのミサイル攻撃の映像だろう。4月に上梓される拙著『ウクライナ戦争をどうみるか:「情報リテラシー」の視点から読み解くロシア・ウクライナの実態』のなかで詳述したように、これは、ウクライナ軍があえて住宅、学校、病院に兵士を駐留させていた国際法違反という事実抜きに提供されたものであり、ロシアだけが非難されるべき出来事ではない。ウクライナはこんな映像を意図的に流し、ロシアに対する国際的非難の声を高めるように誘導したのである。本当に批判されるべきは、ウクライナ国民の犠牲を顧みないウクライナ軍の戦い方にあるのだ(もちろん、ロシアのミサイル攻撃も批判対象になりうるが)。

過度の同調性

最後に、日本の過度の同調性も私的制裁不要論につながっている。前述したミサイル攻撃の映像をみて、「ロシア憎し」とか対ロ制裁強化といった感情がこみ上げてくるのは自然なことだろう。その結果として、公的制裁を科すのはやむをえないかもしれない。しかし、それに私的制裁を追加するというのはどんな論理なのだろう。要するに、怒った株主や国民感情に同調し追加で私的制裁を加えることで、株主や顧客の感情に寄り添おうとしているということか。そこには、多数派に同調して儲けることだけが優先されているようにみえる。本当に真っ当な企業であれば、一時期の感情に惑わされることなく、つまり、短期的な視点ではなく、株主、従業員、顧客のためにどうすればいいかを中長期的視点から考えるべきではないか。

だが、この「感情的な共感」はマスメディアの大間違いによって生じやすい。マスメディアによる一時の過剰なバッシングや移り気な関心に、多くの経営者は辟易しているはずだ。そうであるならば、企業経営者はマスメディアの報道に惑わされないように独自の情報リテラシーを育んでおく必要があるように思われる。たとえば、まさに「独立言論フォーラム」で紹介される各種言論にも、経営者は注意を払うべきだろう。何しろ、日本のマスメディアは明らかに偏向しているからである。そして、はなはだしく不勉強であると指摘しなければならない。

ロシア側の出方

もう一つ別の論点がある。それは、ロシアから撤退しようとしても、ロシア側からその撤退を妨害したり抑止したりする動きがある点である。たとえば、ロシアの外国投資管理に関する政府委員会の小委員会は、2023年3月2日、非友好国出身の外国人によるロシア資産の処分に関する規則を修正した。ロシア資産を売却する外国人は、買い手への値引きに加え、予算への拠出を義務づけられることになったのである。具体的には、ロシア政府に納めなければならなくなる金額は、一般に、評価報告書に記載された資産の時価の半分の10%を下回ることはなく、つまり、資産価値の5%を上限とする。しかし、資産が90%以上のディスカウントで売却された場合には、納入額は少なくとも資産時価の10%に増加する。これが意味しているのは、たとえ象徴的な金額、あるいはゼロで売却したとしても、予算への「寄付」が義務づけられることになったということだ。売り手が90%以上の割引価格で提供する場合、企業の市場価値の少なくとも10%に相当する「寄付金」を支払わなければならないというわけだ。つまり、撤退にも高いコストがかかることになる。

この措置に対して、米財務省は同年3月27日、米国市民や企業が外国資産管理局(OFAC)の特別許可を得ずにロシアで資産を売却することを禁止した。これは、米国人がロシアで日常的な活動を行うために税金や関税、輸入関税を支払うことができる一般ライセンス(有効期限は2023年6月6日)の一部を執行停止にすることで、ロシア側に対抗するものだ。ロシア側に勝手なことはさせないということか。

3月28日付のFTによれば、現実には、この委員会は月に3回開催され、1回の会合で7件以上の申請を検討することはなく、約2000件の申請書が承認を待っている状況だという。だからこそ、ロシアに法人格を持ち、年間500万ドル以上の収益を上げる外国企業約1400社を監視しているKSE研究所によると、このうち、ロシア部門を完全に売却したのは206社にすぎないという「遅れ」が生じているのだ。

「目には目」というスタンス

4月25日になって、プーチン大統領は「目には目」というスタンスを明確にした。ロシアにおける外国資産に一時的な管理を導入する仕組み(外部管理)に関する大統領令に署名したのである。ロシア、ロシアの法人または個人が外国にある財産の所有権を奪われた場合などに、外国資産の一時的な外部管理を導入することが認められる。とくに、財産権が奪われる恐れがある場合や、国家、経済、エネルギー、その他の安全保障に対する恐れがある場合にも導入可能になる。外部管理を行うのはロシア連邦資産管理庁である。

拙著『プーチン3.0』において詳述したように、ロシアでは2022年4月以降、下院でロシア市場からの撤退や国内での活動停止を表明した外国企業の外部管理に関する法案が審議されてきた。だが、「非友好国」の出方を見守る必要もあることから、法案は第一読会を通過するまでに至っていなかった。

こうしたなかで、ドイツ政府は2022年6月、ガスプロム・ゲルマニアを外部管理にすることを決定する。これにより、地下貯蔵施設(UGS)の管理も可能となった。同年9月、ドイツ政府は連邦ネットワーク庁に対し、ロシアの石油会社ロスネフチが保有する二つの製油所の少数株式と、シュヴェット製油所の支配株式(54.17%)を6カ月間管理下に移すよう命じた。ロスネフチは、Rosneft Deutschland GmbH(RDG)とRN Refining & Marketing GmbH(RNRM)に対する外部管理決定に異議を申し立てたが、裁判所はその主張を退けた。さらに、ドイツ連邦議会はエネルギー安全保障法を改正し、国有化せずに製油所に対するロスネフチの株式を売却することを可能にした。該当する改正案は、2023年4月20日に連邦議会議員の過半数の賛成で可決されたのである。

他方で、ポーランド当局は同年11月、ヤマル・ヨーロッパ・ガスパイプラインのポーランド区間の所有者である合弁会社EuRoPol GAZのガスプロムの持ち分(48%)を外部管理下に置く。液化石油ガスと液化天然ガスを販売するロシアのノヴァテクのポーランド子会社、ノヴァテク・グリーンエナジーに外部管理とされ、その資産は2023年4月に売りに出されている。

こうした「非友好国」での敵対的状況に対応するため、プーチン大統領は大統領令によって同じような措置をとることにしたことになる。具体的には、ドイツのドイツのエネルギー企業E.On(現Uniper)とフィンランドのエネルギー企業Fortumが標的とされた。両社は、2000年代に国営の統一電力システム(RAO UES)が分割された際、それぞれOGK-4とTGK-10と呼ばれていたエネルギー企業を買収していたのである。

ドイツのUniper所有のエネルギー会社Unipro(五つの火力発電所を保有)の株式(87.73%)が外部管理対象となる。他方、フィンランドのFortumは、同じ名前の「フォルトゥム」という会社の株式3分の2以上および、地域発電会社(TGK-1)株約30%を所有していたから、これらの株式が外部管理対象となる。

エネルギー会社Uniproの株式(87.73%、ドイツのUniperが所有)、フィンランドのエネルギー会社Fortumの株式2点(69.8807%、28.3488%、Fortum RussiaとFortum Holdingが所有)

化粧品会社ロレアルをどうみるか

ここで、企業経営者に問いたい。2023年4月4日付のロシアの「コメルサント」紙は、「1年前にロシアでの直接販売を中止すると発表したフランスのロレアルは、2022年のロシア市場で、ウクライナでの敵対行為勃発前とほぼ同規模の600億ルーブル以上の収益を上げることに成功した」と報じている。この記事を読んで、みなさんは化粧品会社ロレアルをどう評価するだろうか。

ロレアルは、ウクライナでの敵対行為の発生を理由に、1年前に自社小売店での直接販売を停止した。一方、EUは、対ロ制裁として、1個あたり300ユーロ以上の化粧品にのみ禁輸措置を講じた。これに対して、ロシア産業・商業省は同ブランドの製品を並行輸入でロシアに輸入できる商品リストに入れたが、2022年7月にリストから削除した。これは、将来、同社が売却やトップマネジメントへの引き渡しを望んだとしても、生産を維持する契約と引き換えに行われたという。他方で、ロシアの独立系小売業者が販売する一部製品の現地生産化、輸入の継続、価格の上昇などによって、ロレアルの収益は維持されたのであった。

他方で、ロシアないしロシアとの友好国の企業に資産を売却してロシアから撤退する企業も増えつつある。2023年3月30日には、政府対ロシア外国投資管理委員会の小委員会は、スペインの衣料品小売業者インディテックス・グループ(Inditex Group)によるNovaya Moda(旧Zara CIS)100%の売却を承認した。ザラ(Zara)ブランドの店舗を含むInditexのロシア事業の買い手はFashion And More Management DMCCで、アラブ首長国連邦のフリーゾーンであるドバイ・マルチ・コモディティー・センターに登録されている。

ほかにも、2022年5月、ポーランドのLPP SA(Reserved、Cropp、House、Mohito、Sinsayのブランドを運営)が所有するショップが同様のスキームでロシアでの活動を再開した。ReservedはRE、CroppはCR、SinsayはSIN、HouseはXCと、新しい名前でオープンした。同年7月には、LPPが95%を所有するUAE登録のFES Retailに事業を売却したことが明らかになった。

自動車業界でも、ドイツのDer Spiegel誌が明らかにしたところによると、オーストリアの実業家でポルシェ監査役会メンバーのジークフリート・ウォルフ氏は、2023年1月にロシアのプーチン大統領に手紙を書き、カルーガとニジニ・ノヴゴロドのフォルクスワーゲン工場で「ロシアの国民車」を生産することを提案した。同氏は2022年末まで、ロシアのオリガルヒ(寡頭政商)、オレグ・デリパスカ氏が率いているGAZグループの監査役会に在籍していた(同社の株式の約10%を保有)。この話は頓挫したようだが、民間企業のなかには、公的制裁をかいくぐりながらも、個別の選択をしようとする「勇敢な」動きがたしかに存在する。求められているのは企業経営者の洞察力なのではないか。なお、4月20日になって、ロシアの有力紙「ヴェードモスチ」は、ロシア外国投資管理委員会がカルーガ近郊のフォルクスワーゲン工場の売却を承認したと報じた。この資産は自動車販売会社Avilonに売却される予定とされている。

メルセデス・ベンツのロシア資産については、制裁が解除された場合に同社の株式を買い戻すことができるオプションつきで、ロシアの自動車ディーラー、Avtodomに売却されるとの見方が伝えられている。2022年5月、フランスのルノーもロシアにある資産を買い取りオプション付きで売却済みだ。ルノー・ロシアの株式は100%モスクワ市当局の所有となり、アフトヴァズの株式の67.69%はFSUE NAMIの所有となり、残りの株式は国家コーポレーションRostecという軍産複合体によって保有された。資産の買い戻しは、今後6年以内に実施できる。

経営者はよく勉強しろ

企業経営者は具体的にどうすればいいのだろうか。その答えは「勉強しろ」という一語につきる。新聞記者時代、私は何百人もの経営者を取材してきた。そうしたなかで強く感じたのは、経営者のなかで真摯に勉強している人がほとんどいないという現実であった。部下がつくったデータに目を通し、毎日のマスコミ報道のダイジェストを一瞥するだけで、世の中のことがわかった気になっている経営者が多すぎる。

一人だけ、自分で「ニューズウィーク」といった英語の雑誌を、ラインマーカーを引きながら熟読している経営者に会ったことがある。河毛二郎という王子製紙のトップである。あるいは、私の話にメモをとりながら聞いてくれた旭化成の宮崎輝というトップのことを忘れられない。私がよく勉強していると感じた経営者はこの二人だけだ。

それでは、何をどう勉強すべきなのだろうか。第一に必要なのは、覇権国米国の戦略への理解であり、経済安全保障戦略の方向性を知らなければならない。同時に、中国の対応策への知識だろう。そのうえで、企業としてどう中長期の戦略を立てるかが課題となるだろう。

このとき役に立つのが地政学・地経学と呼ばれる学問であると考えている。いま、『新しい地政学の構築』(仮題)という本を書いているので、乞うご期待と書いておこう。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

「独立言論フォーラム(ISF)ご支援のお願い」の動画を作成しました!

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)