第34回 法医学会のドン、師匠の突然の死

メディア批評&事件検証北海道を舞台にした複数のレイプ殺人事件である「晴山事件」という25年も前の古い試料をものの見事に鑑定して犯人を立証した大阪大学医学部の本田克也助教授だが、その最中に師匠である同大学の若杉長英教授が突然、亡くなったのは大きかった。

「法医学会のドン」。こう呼ばれていたぐらい実力を持った人物だ。捜査機関と自分たち法医学者の立つ位置をしっかりと見定めていた人で、遺体解剖時には、捜査機関であろうとも解剖室に一歩たりとも入れさせなかった。捜査機関が死因などを裁判で都合のいいように変えようと頼み込んでくることもある。そんなことを一切許さない厳格な人だ。後輩の教育にも人一倍熱心だった。

なんという人生の巡り合わせなのか、足利事件で栃木県警に犯人逮捕に動かした警察庁の科学警察研究所(科警研)の笠井賢太郎技官が米国から持ち帰ったMCT118型鑑定につぐ2度目の対決となる晴山事件の鑑定は当初、上司の若杉教授と本田助教授の2人で鑑定することになっていた。突然の不幸に大阪大学の鑑定書は、本田助教授1人の鑑定人名義に変えて裁判所に提出された。

若杉教授が亡くなったのは、1996年11月10日、日曜日だった。この年の9月から若杉、本田の両人は、札幌高等裁判所(札幌高裁)の嘱託である晴山事件の被害者2人の膣内容拭いガーゼ片から4種の男性由来DNA(Y-CTR)型の検出に成功し、鑑定の請求者である晴山

廣元死刑囚の採血をする前に鑑定結果を裁判所に出すことなどを皮切りに、同月に日本で開催された第3回国際法医学会(法医学の発展)の成功のお礼に若杉教授はドイツに訪問し、さらに11月9日には関西で法医学会の地方会が行われ、全ての演題に質問や助言を行い、いつも以上に活発に討論に加わっているのが印象的だった。

ところが、その席上では、机に上体を伏して眠っているように見えたのが気にかかっていた。その懇親会の場で、本田助教授は若杉教授からこう言われた。「本田君。国際学会ではよく頑張ってくれた。私の分まで、解剖を担当してくれて大変ありがとう。これからも私も解剖に入って、君に解剖を教えてあげようと思っている。本当にご苦労様」。

本田助教授は上司の優しい言葉に胸が熱くなった。しかし、この言葉が本田助教授への若杉教授の最後の言葉になろうとは。その懇親会が終了後、若杉教授は足取りもおぼつかないように、会場を去って行った姿が気になり、本田助教授は後を追いかけていきたいような衝動にかられたのを覚えている。何か、教授の顔色も大変悪いように思ったからである。

その日の夜、本田助教授は悪い夢を見た。目の前で旅客機がらせん状に舞いながら墜落する夢である。本当に落ちたのか、と見直しながら何度もスローモーションのように繰り返されるのである。「本当に墜落だ。大変だ」と。

明け方になり夢うつつになったころ、電話が鳴った。「何を今頃」と思ったが、法医学では緊急の事件もあるので、寝ぼけ眼で、電話に出た。すると相手は、大学の黒木尚長助手(現在は千葉科学大学教授)からだった。本田助教授が「どうしたの」と聞くと、「教授、死んでしもうた!」と叫んだ。本田助教授は「そんな馬鹿なことがあるか。昨日まで元気だったじゃないか。寝ぼけてるんじゃないの」と言葉をかえすと黒木助手は「それが本当なんや。天王寺の大阪警察病院に運ばれているらしい。今から行ってもらえないだろうか」。

本田助教授は「(一瞬、目の前が真っ暗になり)事故なのか?」と聞くと、黒木助手は「病気らしいけどよくわからんみたいだ」。

しばらくして大阪病院の霊安室に本田助教授は到着した。若杉教授が横たわっているのを見た。まだ生きているようだった。しかし、その手に触ってみると、暖かかったのにもう動かなかった。何が起こったのか。本田助教授にはわからなかった。しばらく何をしていたのか、覚えていないという。

その日の夜、変死体として監察医事務所に届けられ、死因不明のため行政解剖されることが決まった。大阪大学医学部の規定では、こういった場合には助教授が執刀することになっているという。本田助教授はそこから逃げたかった。解剖は、その日の夕方の6時から大阪大学法医学のOBの先輩先生方の立ち会いで本田助教授が執刀した。搬送先病院での画像診断では、明らかな異常は見つかっていないから、難しい解剖になることが予想された。本田助教授は言う。「今まで1㍍以内には近づけなかったような偉大な教授にメスを入れることができるのか。本当に怖かった。しかし、やるしかない。そして失敗は許されない。何としてもこのたった一度のチャンスで死因を明らかにしないと後世の恥になる」。そのような強い思いと、悲しみと、つらさでその解剖はまるで、スローモーションビデオのように手の感覚にしっかり残りながら、また鮮明に記憶に刻み込まれた。今でもその手の感触が残っており、何度も手を洗いたくなるような時がある。悲しみが津波のように襲いかかり、頭が割れそうで、また気も狂いそうになるような解剖だった。これまでに行ってきた数千体の解剖を超える解剖だった。

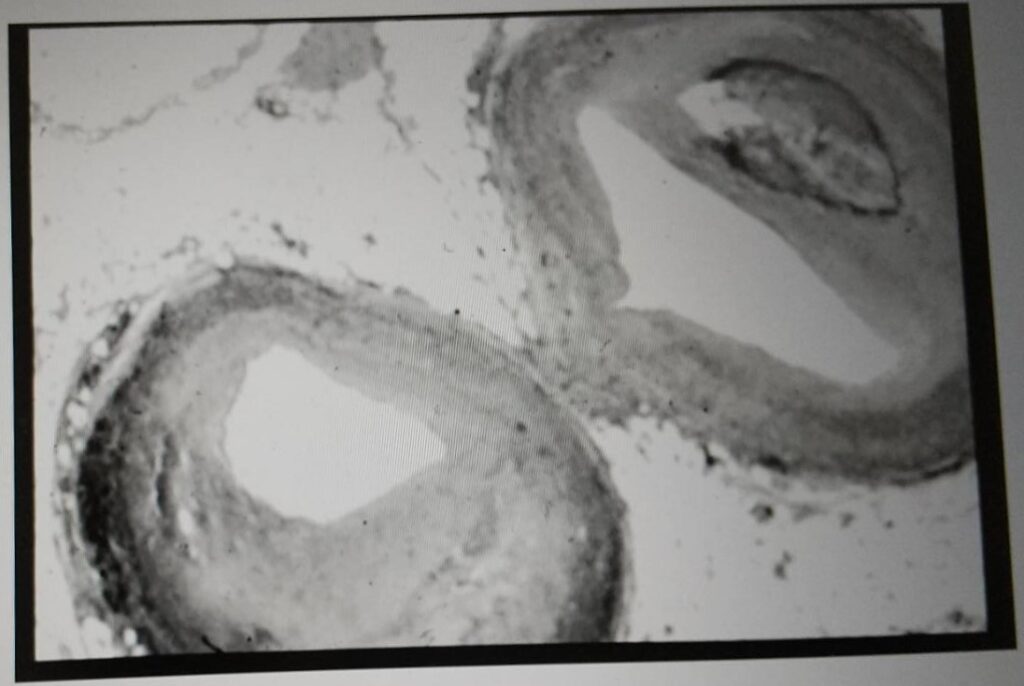

しかも切り口は、最小限にするように胸の一部を切っただけで全ての臓器を取り出した。できるだけ教授の体を傷つけたくなかったからである。細心の注意でメスとハサミを使いこなした。しかし、肉眼的にはやはり死因はわからなかった。数日後、臓器をスライスし、顕微鏡検査を行ったところ、ついに心臓に教授の叫び声が耳に聞こえたように思った。左心室の前壁の心筋は虚血のため異常に縮んだまま固まり、心臓を養う冠動脈には高度の動脈硬化があり、血液が何度も途絶して破砕開通した跡が残っていた。死因は、心筋梗塞に間違いない。

高度の動脈硬化が進行していた若杉教授の冠動脈(冠動脈硬化症)

心筋の細胞は虚血状態で過収縮し凝固している。(心筋梗塞)

しかし、風邪もひいたことがなく、睡眠は5時間で十分と豪語して健康を自慢していた教授がなぜ……。「国際学会の開催で体調を崩し、身を削ってしまったのでは」と思うと涙が止まらなかった。

更に本田助教授は「若杉教授は自らの体をもって、私に最後の指導をしてくれた。若杉教授の病理切片を何度も何度も繰り返し見た。そこからどれほどのものを教えていただいたことか。それは、教授の形見であり遺言状でもあったのでは……。」と。若杉教授の心を思い出すたび、今でも涙が止まらない、という。

若杉教授の死因については、執刀した本田助教授が医学部長(免疫学の岸本忠三教授、後に大阪大総長)に報告し、本田助教授を葬儀委員長として大阪大学医学部葬がとりおこなわれた。こうして法医学者としての若杉教授の志はそれを受け継がんとする本田助教授の魂に吹き込まれたのである。

本田助教授にとって若杉教授との2年半は、人生の中でも思い出深い。若杉教授の法医学に対する厳しさは並大抵なものではなかった。大阪大では、大阪府監察医を月曜日に担当していたが、そこでは死体検案と解剖を1人で行う。午前中に20数体の解剖と、午後に10数体の解剖を1人で行うことが常であったため、仕事が終わるのは深夜0時になる。

恩師との思い出は尽きない。本田助教授が赴任した1994年夏のことである。若杉教授からは「病死は必ず全例解剖するように。これが大阪大学の鉄則だ」と言われていた。それだけに、これまではこの教えを一度も破ったことはなかった。ところが、その日は大変暑い日で、特に変死体が多く発生し、検視だけで30体を超え、解剖数も20数体になっていた。そこで本田助教授は100歳を超えた老人を1例、老衰と判断し、解剖を行わないことにした。ところが、そのことが教授の耳に入り、翌日に本田助教授は、教授室に呼ばれてこっぴどく説教された。

「本田君、なぜ病死の疑いなのに100歳の事例を解剖しなかったのだ。こんな貴重な事例はないのに。このような当たり前のように見える、何でもない事例の解剖の積み重ねこそが力をつけてくれるんだ。そういうことをやっていると法医学者としては欠陥ができてしまう。どうしてもお前たちは、珍しい事例や世間で騒がれた事件の解剖だけをやりたがるが、これでは本末転倒だ。難しい事例はわからないことがあるから難しいのだがそれを解明する鍵は、しっかりとわかっている解剖をやることにこそある。それこそが法医学者としての力になるのだ。これからはこういうことはやらないように」とこんこんと諭されたのだ。

そのとき本田助教授は、「100歳の死因は老衰に決まっているのではないか。しかもその日は解剖が20数体もあったのですよ。1例くらいいいではないですか」と思って反論しようと思ったが、その言葉は呑み込んだ。若杉教授は監察医業務のことに文句を付けているのではなく、法医学者としての魂の在り方を指導されているのだ、とわかったからである。

この若杉教授の教えを金科玉条のように守って実践していった数ケ月後、こんな事例があった。大阪大学で医療過誤の疑いがある乳児の事例の司法解剖を本田助教授が担当した。家族は病院を訴えるとして大変に興奮していたという。その病院は日本でトップの大阪にある循環器病専門病院で、そこの総長、川島康生氏は、大阪大学の心臓外科の教授を務めていた著名なOB学者で、若杉教授がかつて懇意にしていた大先輩に当たっていた。

その事例はこうである。心臓奇形の子どもが手術待ちしていたが、病院ベッドの空きがなく入院待ちしているうちに急死したというものであった。解剖するその日の午後、訴えられていた循環器病専門病院の総長のK先生から「本田助教授に」と電話があった。その内容は「総長の川島です。本日の解剖はどうかくれぐれもよろしくお願いいたします。」と。解剖の日に当該病院の関係者から電話があることは通常はなく、本田助教授は川島先生を知らなかったので、スタッフに聞いたところ。「えっ。川島先生だよ。阪大の「第一外科の教授だった。心臓外科の世界的権威なんだよ」と知って、本田助教授は驚き、またこわばったのである。「よろしくお願いします」にうかつに「はい」と言ってしまったけど、その意味するところは……。しかし解剖結果はあくまでも真実追究だから、と固く固く心に言い聞かせた。そして、本田助教授の解剖の結果は、心臓奇形の合併症に伴う肺炎であった。

こうなると、入院させなかった病院に過失が発生することもあって、病院は全く納得しなかった。外来での胸部X線写真には肺炎の所見はなかった、と言ってきたからである。病院は本田助教授の解剖は信用できないとして、病院に呼んで「臨床病理検討会」をやろうではないか、と言ってきたのである。司法解剖の事例で、当事者の病院で検討会をやるなどということは前代未聞である。これは断って当然、と考え、そのことを若杉教授に相談したところ、意外にも断るのではなく、「わかった。私も同席するから、行った方がいい」と言われたのである。

本田助教授は、若杉教授はK総長の後輩にあたり、「私の先輩の病院だからなんとかできないか」と言われるかもしれないと思ったが、そういったことは一言も言わなかった。ただ黙って、本田助教授を信じていたのかもしれない。板挟みになったはずの教授は大阪大学の教授の立場より以上に、法医学者としての真実を貫く信念を教育することに決めた苦渋の決断がそこにあったのでは、と思うのである。

本田助教授は覚悟を決めた。もし私が間違っていたら大阪大学の助教授は無能である、法医学者は病気については無知なのでは、というレッテルを貼られ、大学から放擲(ほうてき)されるであろう。これで法医学者としては終わりかもしれない、と本田助教授は思いつつも自分の死因判断を確かめたい、と東京都監察医務院で丁寧な指導を受けていた、北里大学の病理学の名誉教授・奥平正彦氏にチェックしてもらうため、わざわざそれだけのために東京に出向いて、奥平氏の仕事が終わるまで待った。しかしいつもはすぐ時間を取ってくれる奥平先生に、その日に限り本当に長い間、じっと待たされたのである。奥平先生も大変に悩まれたに違いない。もしも結果が本田先生とは違っていたらどう伝えたらいいか、そこまで考えられていたのではないか、と思うのである。そうしてやっとのことで声が掛かり、プレパラートを見てもらったところ、「先生の診断通り、肺炎で間違いない」というお墨付きを得たのだ。このときの奥平先生の安堵の顔を今でも思い出す、という。

かくして病院主催の「臨床病理検討会」に若杉教授と2人で出向いた。本田助教授は、そのときの若杉教授の矍鑠(かくしゃく)たる足取りに、まるで新撰組、池田屋事件の殴り込みに行くようだ、と思ったという。しかし本田助教授は足が震えていた。病院のカンファレンスルームには、数十人の病院スタッフが席に座っていた。

病院の主治医と放射線医師は、「この乳児には、肺炎を示す所見は見られない」とあくまで主張した。確かに提示された写真には肺炎の所見はなかった。本田助教授は、病理切片から肺炎の所見を説明した。肺高血圧を合併し、肺鬱血が起こったせいで肺炎を起こしたのではないかと自信をもって説明した。それで見解が割れたので、病院の病理部長であり、日本でトップの心臓病理専門医である由谷親夫氏が「私に臓器を貸してもらいたい。私が確かめて判断するから」と言われた。司法解剖では普通はこういうことはしないのであるが、若杉教授に「そうした方がいい」と言われたので、臓器を全て預けることにした。

そのとき若杉教授も「もう私も後、数年残すだけだ。次は本田君の時代だから」と由谷氏に言った。今思えば自分の後継者として、これからの法医学は本田助教授の時代になるからそのつもりで」という弟子に対する信頼感をそことなく伝えたかったようにも思えた。

それから1週間後。由谷氏から本田助教授に電話があった。少し上ずった声で、次のように話した。「先生、やはり肺炎はあるよ。先生の言った通りだ。」

本田助教授は、日本のトップの心臓病理医に勝ったことが信じられなかった。これも若杉教授の教えを守り、「たかが肺炎、されど肺炎」として。簡単な事例の解剖でも全身全霊を傾けて行ってきたせいだろう、と若杉教授の教えに改めて感謝したことであった。

この連載を続けているISF独立言論フォーラム副編集長の梶山天(たかし)は、思う。もし若杉教授がいたなら、警察のDNA型鑑定の監視を続けていた全国の大学の法医学教室からDNA鑑定が警察から取り上げられ、鑑定独占の事態にはならなかったと思う。というのは、若杉教授はその後、日本DNA多型学会の評議員に推薦され、DNA鑑定のガイドライン作成では、「鑑定資料の保存」の重要性を強く訴え、科警研に正論を堂々とぶつけたという伝説があるからである。そのくらい力を持った人だった。

今でも警察庁との会合と称して集まりがあるときには、多くの法医学者幹部が警察関係者と酒を酌み交わす慣例があるという。2005年12月1日に栃木県旧今市市(現日光市)の今市小1年生の吉田有希ちゃん(当時7歳)が下校中にさらわれ、翌日に茨城県常陸大宮市三美の山林で遺体で見つかった「今市事件」の一審裁判では、実際に被害者の解剖もしていない千葉大学の岩瀬博太郎教授は検察側の証人として出廷し、殺害現場や死亡推定時刻などに矛盾はないと証言。九州大学大学院の池田典昭元教授もスタンガンが見つかってもいないのに首の傷はスタンガンの傷だといずれも偽証をしている。法医学会の幹部は警察庁の幹部と友達になって、都合のいい証言でリップサービスする下僕に成り下がっているのだ。

今市事件の被害者の頭部から見つかった粘着テープ。犯人とみられる女性のDNA型が検出されているにもかかわらず結果を改ざんし、一審裁判では証拠から外された。

しかも被害者の頭部から見つかった布製の粘着テープ(約5㌢四方)の栃木県警科捜研のDNA型鑑定は、被害者と鑑定をした栃木県警の科捜研技官2人のコンタミ(汚染)として一審で証拠から外された鑑定であったが、そこに真実が隠されていた。栃木県警から情報開示で得た鑑定のエレクトロフェログラムの解析を本田氏と元徳島県警科捜研技官の藤田義彦氏に解析を依頼すると、犯人とみられる女性のDNA型が一貫性をもったデータとして、被害者の型に寄り添うように検出されていたことがわかったからである。本田氏はこの事件で被害者の解剖を担当。弁護側の証人として法廷で犯人は女性の可能性もあることを示していた。栃木県警による鑑定の改ざんである。

法医学者は遺体の解剖時に検査項目としてDNA型鑑定があったが、今ははずされてしまった。予算削減を理由に解剖の検査項目から外され、その代わりを科警研と全国の都道府県警の科捜研がするようになったのだ。つまり捜査機関の独占になってしまったのだ。鑑定の監視どころか、有罪を勝ち取るための捜査機関の監視体制に組み込まれてしまったのだ。その代表的な人物が今市事件一審裁判で検察側の証人として出てきた法医学者二人だ。筋金入りの信念を貫いた若杉教授が、もし天寿を全うできていたなら、今の法医学がここまで堕落することはなかったかもしれない、と思うのは私だけであろうか。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

●鳥集徹さんを囲んでのトーク茶話会のご案内

●ISF主催公開シンポジウム:東アジアの危機と日本・沖縄の平和

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

梶山天

梶山天

独立言論フォーラム(ISF)副編集長(国内問題担当)。1956年、長崎県五島市生まれ。1978年朝日新聞社入社。西部本社報道センター次長、鹿児島総局長、東京本社特別報道部長代理などを経て2021年に退職。鹿児島総局長時代の「鹿児島県警による03年県議選公職選挙法違反『でっちあげ事件』をめぐるスクープと一連のキャンペーン」で鹿児島総局が2007年11月に石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞などを受賞。著書に『「違法」捜査 志布志事件「でっちあげ」の真実』(角川学芸出版)などがある。