第36回 保土ケ谷事件で見える 日本の裁判の検察や警察を守ることの本分

メディア批評&事件検証大阪大学医学部から2001年に母校の筑波大学法医学教室に戻ってきた本田克也教授が手掛けた鑑定でとんでもない事件がある。その結末を導いた裁判官らの真意を知ると、いかに日本の裁判が国民に寄与するのではなく、国家の検察や警察を守ることを本分としていることが如実に分かる。真実探求を目指さない最低の裁判。その一言に尽きる。

04年の3月のことである。本田教授が同大学の司法会議室から少し席をはずして戻ったときの衝撃の光景は、今でも鮮やかに目に焼き付いている。横浜地検の検事が保土ケ谷事件の鑑定結果を聞きに来て、その結果を説明したあとのことだった。検事はテーブルに頭を横にして腕を投げ出し、出されたコーヒーをテーブルにひっくり返して、まるで血の気が引いており、いうなれば意識混濁状態になっていたのである。

医師である本田教授は、病気の発作ではと心配し、「どうしました?」と検事に声をかけると「大丈夫です」と答えて会話は可能であったのでほっとした。たった一言、「ただいま結果を上司に報告したところです。なるべく早く鑑定書をお願いします」とうつろな目をしながら話して、顔色はまるで死人のように青ざめたまま、静かに足取りも重く帰っていった。

いったい、何があったのだろう、と思ったが、おそらく検事が鑑定結果を報告したところ、上司から今後、仕事が続けさせられないような罵声を浴びせられたのかもしれない、と思った。検察庁はこれほどに怖いところなのか、と背筋が寒くなったことを今でも思い出すと本田教授。

その事件とは、1997年に全国をゆるがした「保土ケ谷事件」である。同年7月19日午前0時半頃、わずかに衝突痕のあるジープの運転席で倒れていた久保幹郎さん(当時54歳)を神奈川県警保土ケ谷署員が確認したことで発覚する。

ジープは保土ケ谷区の交差点内の車道上で停められ、ハザードランプを点滅させ、左前輪はパンクし、フェンダーは左右に窪みがあり、フロントガラスは蜘蛛の巣状に割れ、久保さんが頭部をぶつけたことを示唆していた。何らかの交通事故があったのは明らかである。付近の住民の通報により、保土ケ谷署員がパトカーで駆けつけたが、なんとその久保さんを「泥酔者」として、車を道路脇に移動させただけで、立ち去ってしまう。

その後午前11時頃、第2通報者によって救急車が呼ばれ、病院に搬送されたがすでに死亡が確認された。発見から病院搬送まで10時間以上、経過していることも不自然である。

久保さんが運ばれた病院では、来院時心肺停止のため死因が不明であったので、異状死体の届け出がなされ、警察の検視のあと、法医解剖が行われることになった。執刀医は地元監察医の伊藤順通医師とされ、解剖後に死因を急性心筋梗塞とする死体検案書が発行されたという。

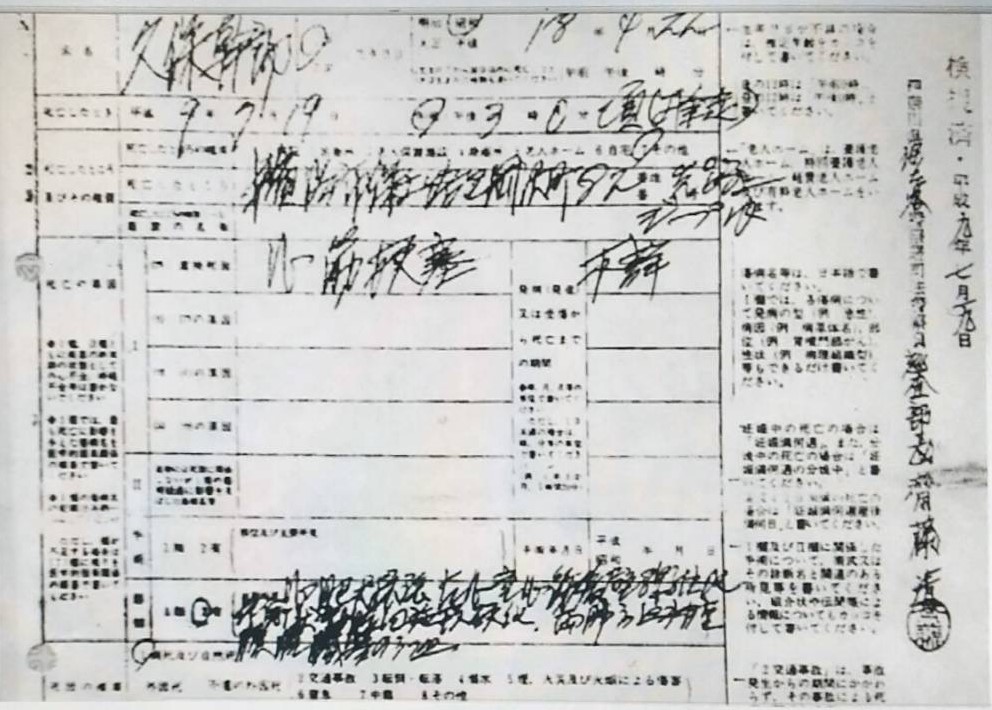

監察医の伊藤順通医師名で発行された死体検案書

公判では別の住民から「酔って寝ているだけだ」と思って放置したとの証言がなされるが、交通事故を起こした車両と運転手を警察がそのままにしておくであろうか。真偽は不明である。本当に置き去りにしたのか、とすれば何故なのか、については今なお謎のままだ。

しかし、ミステリーなのは、葬儀屋や遺族が司法解剖を行ったとしながら死者の体にはメスの痕がなかったことを不審に思った、という話である。これは写真がないので確かめることはできず、真実がどうかはわからないが、葬儀屋や遺族の話が本当だとすれば解剖せずに死因を決めたことになる。解剖して死因を明らかにしたくなかったとすれば、もしも外傷による死亡や、救命可能な疾患による死亡とすれば、警察官の過失が免れなくなるから、という理由が考えられる。さらに警察官と監察医が結託して病死とする検案書を捏造することもありえないことではない。

いずれにしても、最初に駆けつけた警察官が運転手の容態を確認しないままに立ち去り、放置したために、治療を受けられず、また死因が不明なのに解剖の情報に疑惑がある、という多数の問題がこの事件にはあった。真実を隠さなければならない動機があったのは事実である。

しかし捜査をつくしたはずのその3年後の2000年2月、横浜地検の土井敏郎検事は、死者を放置した警察官も、解剖を行ったことが虚偽であるという嫌疑がかかった監察医に対しても「過失が仮にあったとしても故意ではない」として不起訴としたのだ。ところがこの問題は同年4月、警察庁長官が国会での答弁を求められる大問題にまで発展した。

その後、この事件は刑事事件としては進展がないままに、民事裁判で争われることになり、その過程では監察医が解剖を行っているのは事実であるとして「摘出臓器は保存してある」と、翌01年4月の第7回公判で監察医が述べたのである。同年の8月、ついに摘出臓器が本物かどうかのDNA鑑定がなされることになった。この民事事件におけるDNA鑑定を担当したのは日本大学法医学の押田茂實教授だった。数ヶ月後、DNA鑑定の結果は「臓器片は別人のもの」とされた。この鑑定結果は、神奈川県警が解剖を偽証しなかった証拠を出せなかったことを示しており、社会に衝撃を与えたのである。「警察が監察医とグルになって嘘をつくなんて」そんなことがありうるとすれば、日本の警察の信頼は地に落ちることになる。

一方、検察官がすでに不起訴としていた刑事裁判に対しては、翌年の03年1月に検察審査会が「不起訴不当」の議決を行う。そこで検察は再捜査を余儀なくされ、01年に、すでに摘出臓器が裁判所に提出されたことから、検察独自のDNA鑑定を行うことに決定。しかし鑑定はホルマリン固定された臓器片である。そう簡単にできるとは思われない。そこで白羽の矢が立ったのは、その前年の02年に尼ヶ崎殺人事件で見事な鑑定に成功した、本田教授である。そこで横浜地検の担当検事は、県境を越え、筑波大学まで検察独自でDNA鑑定の依頼にいったのだ。当時は、「警察、検察の切り札」として本田教授の名前が全国に鳴り響いていたことをこの鑑定嘱託は物語っている。

しかしこの鑑定は、ホルマリン固定された、つまり蛋白質を変性する薬剤にさらされた古い臓器からとはいえ、試料は大量に残っているので、本田教授にとってはさほど難しいものではなかった。

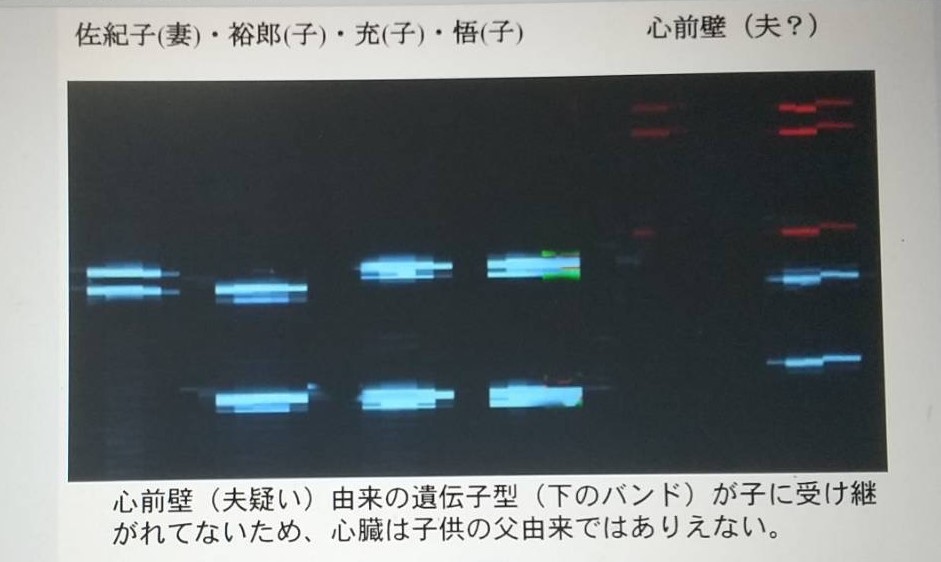

そこで、パラフィンブロックを薄切したスライス切片から、顕微鏡を見ながら細胞を切り出すという、マイクロ・ダイジェスションという方法を使って、ミクロの細胞を切り出してDNA鑑定を行った。対照試料は、被害者の妻と男の子3名であり、その親子鑑定により真の父かどうかが証明できることになる。

その方法は本田教授が得意とするY-STRだ。しかし、ここで本田教授は大きな壁に突き当たることになる。というのは、どういうわけかY-STRの断片が増幅されないのである。試料はそれほど劣化しているとは思えない。だからできないとは考えられない。そこで、もしや、と思って、XとY染色体の部位を同時に増幅するアメロゲニン検査を行ってみたところ、なんとXしか増幅されないのである。まさか女性の臓器を出してくるとは、と大変に不思議に思ったので、今度はX染色体検査を行ってみたところ、なんとXX型でXが2本出ることがわかった。

横浜地検から鑑定嘱託を受けたホルマリン固定心臓試料。

つまり女性由来の臓器を監察医は、意図的に、あるいは誤って出してきていることが明白になったのである。つまり伊藤医師は、本人のものではない、心筋梗塞で死亡した臓器を出してみせて、これで保管臓器は偽物であることがわかったが、念のために常染色体検査も行ってみた。すると子供と母の型の組み合わせからみて、父子関係はまったく否定されたのである。

こんな馬鹿なことを警察や監察医がやっていいものなのか。本田教授は信じがたいような事実に衝撃を受けたが、鑑定結果は事実である。提出臓器は偽物であることは明らかで、これは民事裁判での押田鑑定を後押しする結果でもあった。それでその結果を報告するために、横浜地検の検事を呼んで「提出臓器は女性のもので、当然に親子鑑定も不一致で、被害者のものではありません」と結果を示しながら説明した。その後少し本田教授が席をはずしたあと、検事の血の気がひいて机に俯していたところが冒頭に書紹介した場面である。

「どうしてそこまでショックを受けるのか」と不思議に思っていたが、そこまでの事件であることを知らされる出来事があった。というのはそれから数日後、横浜地検の上級検事と思われる人から本田教授に電話があった。それは「DNA鑑定の報告は受けました。それで次のお願いですが、DNA鑑定の結果はそれとして、実は被害者の解剖の時に撮影した臓器の写真があります。それを見て被害者のものかどうかを改めて鑑定してほしいのですが」。本田教授は「それはできません。写真をみただけでは被害者のものかどうかわからないからです。DNA鑑定で結果が出ていますのでそれ以上のことは」と答えた。するとがっかりしたようで、「わかりました」と電話を切られた。

検察庁は事実を受け入れるより、自らの過失が表に出ることを何としても阻止しようとしていることがわかり、正直失望した。確かに警察の犯罪を認めることは自らの手足を失うことに等しい。しかし検察庁は真実を追究するところではないのか、とこれまで盤石の信頼を置いていた検察庁に、一抹の疑惑が生じたのがこの事件であった。これがすべての始まりだった。というのは、その後の足利事件、飯塚事件、袴田事件の鑑定で、科学警察研究所(科警研)をはじめ、警察や検察が必ずしも正しいわけではなく、むしろあらゆる手を使って法医学者に圧力をかけてくることを次々と知らされることになったからである。本田教授は、検察はこの事件のDNA鑑定結果を出してほしくないと思っていると感じた。しかし、事実は事実である。警察、検察を窮地に追い込むことになったとしても、真実を一度でも曲げてしまえば法医学者としての矜持を保てなくなるのは明らかである。

そうして意を決して、鑑定書を横浜地検に送った。その結果はマスコミでも報道され、04年(4月4日の新聞全紙には「証拠臓器は女性」というタイトルで報道された。にもかかわらず同年6月、横浜地検は「司法解剖は行われた」と監察医を不起訴処分にし、事件から7年を経たため、刑事事件としては時効が成立した。したがって警察や監察医に対する刑事裁判はついに開かれることはなかった。

民事裁判については、遺族は1億6千万円の損害賠償を求めたにもかかわらず、東京高裁は「警察官には救護義務違反が認められる」として県に約550万円の支払いを命じた一審判決を支持したという。人間一人の生命が550万円というのはいかがなものであろうか。日本の裁判は国民に寄与するのではなく、国家の検察や警察を守ることを本分としているのでは、と言わざるをえないのである。そしてこの事件は、警察と監察医の癒着が生んだ、警察による犯罪の検察によるもみ消し事件として、未解決のままに闇に葬り去られようとしている。

救われたはずの命が奪われ、それを隠すために犯罪があったことは本田教授らのDNA型鑑定で明らかだ。これは犯罪ではないのか。その犯罪に巻き込まれた久保さんの命がたったの550万円とは何事だ。人の命を裁判所が馬鹿にしているとしか思えない。亡くなられた久保さんの奥様、そして3人のお子様の無念を思うと涙が止まらない。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

●ISF主催公開シンポジウム:東アジアの危機と日本・沖縄の平和

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

梶山天

梶山天

独立言論フォーラム(ISF)副編集長(国内問題担当)。1956年、長崎県五島市生まれ。1978年朝日新聞社入社。西部本社報道センター次長、鹿児島総局長、東京本社特別報道部長代理などを経て2021年に退職。鹿児島総局長時代の「鹿児島県警による03年県議選公職選挙法違反『でっちあげ事件』をめぐるスクープと一連のキャンペーン」で鹿児島総局が2007年11月に石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞などを受賞。著書に『「違法」捜査 志布志事件「でっちあげ」の真実』(角川学芸出版)などがある。