第40回 命をかけた彼女との結婚式

メディア批評&事件検証筑波大学法医学教室の本田克也元教授は、これまでに約1万体もの解剖を行ってきた。その中でも生涯、忘れることのない解剖に出会った。本田氏が大阪大学法医学教室の助教授として武者修行中のことで、恩師である同大学の若杉長英教授を突然の心筋梗塞で失って2年後の1998年のことだ。

それは大阪の中心街の天王寺にある、天王寺都ホテル(現・都シティ大阪天王寺)のウェディング・パークでの出来事だった。26歳の新郎と少し年下の新婦が、日曜日の午後に結婚式を行っていた。結婚式はつつがなく進行し、みんなに祝福され最高の結婚式であったという。そして最後の記念集合写真の撮影を行っていたときに、それは起きた。写真のシャッターが落ちた直後、これまで何も異変がなかった新郎が突然、口から泡を吹いて気を失ってしまった。友人たちは「大丈夫か」と声をかけてみたものの、反応がない。よほど疲れて眠ってしまったのか、それとも緊張のあまり失神してしまったのか、と思い、しばらく寝かせていれば良くなるのでは、と期待したところ、目をつぶったまま呼びかけにも反応がない。これは大変だと、周囲はざわめき立ち、両親とも相談して、救急車を呼んだ。

新郎は大阪赤十字病院に搬送された。結婚式場には戦慄が走り、新婦は目の前が真っ暗になるような恐怖にさらされていた。「あの人に何が起きたのか」。

大阪府監察医でもある本田助教授は、翌月曜日は大阪大学の当番なので、大阪府監察医事務所に出勤した。そこに届いた一枚のファックスに目を奪われた。そこには「大阪の天王寺都ホテルで結婚式を行って、記念写真を撮りおわったとき、突然に新郎(26歳)が口から泡を吹きながら崩れ落ち、意識がなくなった。ただちに大阪赤十字病院に搬送されたが死亡が確認された。」とある。

こんなことが本当にあるのか、と本田助教授は目を疑った。しかし何度読んでも同じ事しか書いていない。何か病気を抱えていたのでは、と思い、既往歴の欄を見ても「特記すべき病歴なし」とあるだけだ。結婚式場での新郎の急死。まるで映画やドラマのようで、本当の話かどうか疑わしいほどの希有な事例だった。その修羅場となった結婚式の場面を想像すると背筋に戦慄が走った。

疑心暗鬼になりながら、大阪赤十字病院の霊安室にたどりつくと、若い男性が横たわっていた。傍らには検視官と父親らしき人が検案に立ち会った。母親はいなかった。全身をみても傷は一切なく、体は健康体そのものである。

本田助教授が「外表からは死因がわかりませんので、解剖するしかありません。」と告げた瞬間だった。父と思われる人が血相を変えて「今、なんと言った。解剖だと。お前は医者だろう。いったい何年、医者をやっているんだ。体をみて死因がわからないなら、医者なんかやめちまえ。勉強が足りないからこうなるんだ。そんな医者に解剖なんかさせてたまるか。解剖したって生き返らないのだから」。

なんで、自分がここまで責められるのか、と感じたが、父親の立場に立つと、その気持ちが痛いほどわかる。未来を夢見るはずの結婚式が、一転して最大の悲しみの場に変わってしまったのだ。父親としては、やり場のない怒りをぶつける相手が監察医しかなかったのだろうし、これ以上、息子の体にメスを入れるような残酷なことはさせてたまるか、という思いだったのだろう。

当時まで、すでに数千体をの解剖をこなしてきた大阪大学助教授と、監察医としてのメンツを傷つけられたのは、不本意であったが、ここは自分の気持ちを、ぐっと抑え込んだ。「大変、申し訳ありません。私が医師として未熟なことはおっしゃる通りです。でも、どうしても死因がわからない以上、解剖させていただくしかありません。それで必ず死因を明らかにしますので、どうか解剖に承諾してください」と、頭を低く低く下げて、心からお願いするしかなかった。

普通の監察医なら「だったら解剖はしません。お好きなようにしてください。」と高飛車の姿勢で蹴飛ばして帰るであろう。何しろ、息子の死亡に監察医は何の責任もないからだ。でも、本田助教授が思ったことは、父親の気持ちとしては、まずは救命できなかった医師に怒り、次に死因がわからない医師に怒り、最後には解剖するしかないという医師に対して、これまで息子に関わったすべての医師への怒りが爆発したのだろうと。とすれば死者の最後の声を聞こうとする監察医こそがその父親の心を慰める最後の医師だとしたら、すべての責任を自ら背負うべきだ、と心を切り替えたのだ。

こうして、本田助教授が執刀で行政解剖を行うことになった。しかし、内臓を見ても肉眼的には健康そのもので、急死するような原因は見つからない。結婚式で毒を盛られた、という可能性もあるので薬毒物検査を行ってみたが、検出されなかった。

死因を明らかにする、と父親に豪語して解剖した以上、このまま引き下がるわけにはいかない。そのときだった。はるか彼方から、かつて聞いた今は亡き若杉教授の言葉が聞こえた。「本田君。解剖には限界はない。無数とも思える細心の解剖の積み重ねの努力こそが、真実を掴み取る力になるのだ。肉眼でわからないことは顕微鏡観察が教えてくれる。原因なくして死亡することはない、という信念をもってがんばってみるんだ」と。

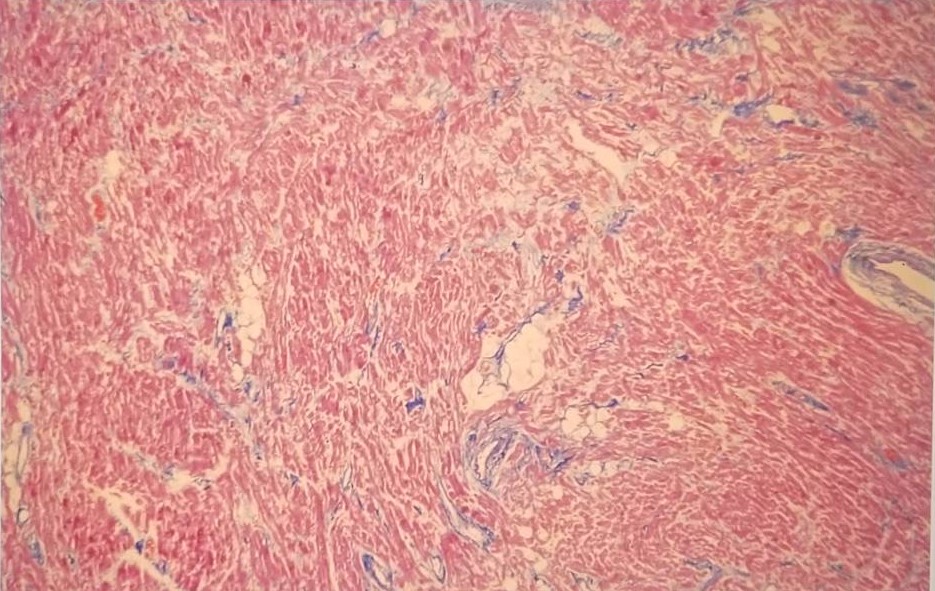

やるしかない。そう思うと、臓器の病理切片を作成し、顕微鏡をていねいに細心の注意をもってのぞいてみた。すると若杉教授と同じ所見が重なってそこに浮かび上がってきた。

それは心臓の慢性かつ急性の虚血を示す所見がわずかにせよ心筋に認められたのだ。そのとき本田助教授は「若杉教授と同じ悲鳴が聞こえた」ように思った。若杉教授の解剖をやっていなければ、新郎の心臓所見は見つけることができなかったに違いない。「若杉先生。ありがとうございました」と心から叫んだ。

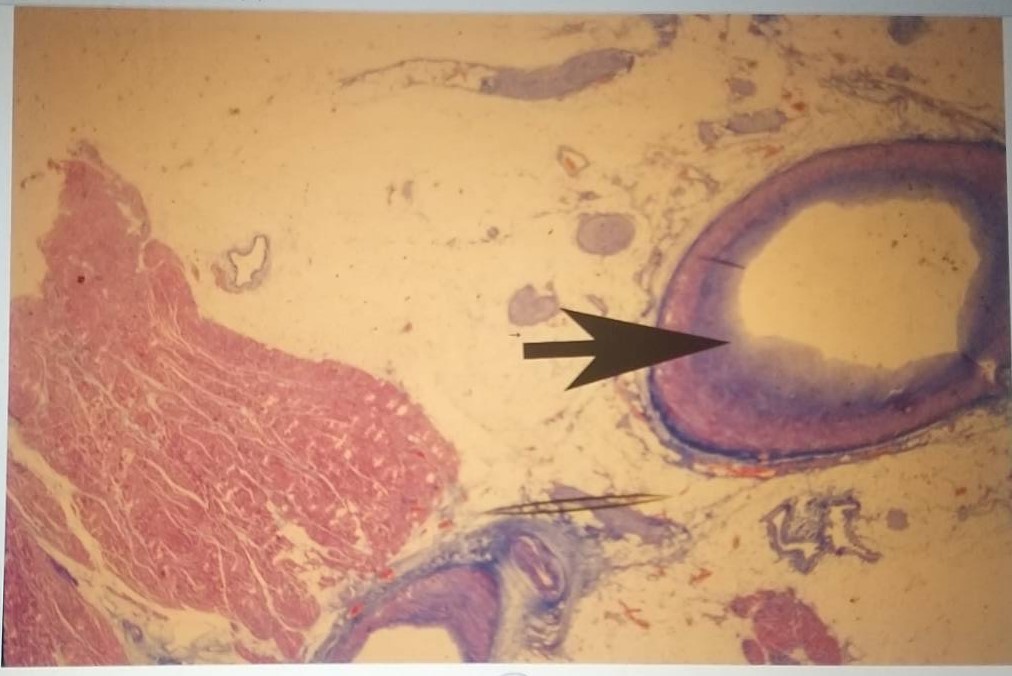

心臓(矢印は動脈硬化)

心臓の慢性虚血(青の部分)

心筋の急性虚血による凝固壊死

さらによく見ると彼は若いのにもかかわらず心臓を養う冠状動脈の動脈硬化が徐々に進行していた。ただその程度は若杉教授に比べると大変に小さい。ならばいったいなぜ。その答えは、まさに新郎を襲った、いうなれば外界からの影響である。それはいったい、何か、というと、幸せの頂点ともいうべき「結婚式」である。

新郎の肝臓の細胞の萎縮状態からして、新郎の最近の栄養状態は極めて悪く、大変な体調不良があったことがうかがわれた。しかし結婚式というのは、一生に一度の初体験であるだけに、喜びで興奮状態である以上に主役は緊張の連続であり、イベントも多く、とても体力と気力を消耗する。おそらくは体調不良のままに新郎はその胸の鼓動は高まりつつ、心臓の異変がありながらそれを感じるゆとりもなく、最後まで結婚式を乗り切ろうと死力をつくしてがんばったのではないか。もし結婚式当日に体調不良があったとしても、日にちの変更やキャンセルができないという縛りも大きい。そこに徐々に虚血状態が進行しつつあった心臓に過度の負荷が掛かり、心臓の実力の限界を超えてしまったのではないだろうか。そして最後の写真撮影の時「これで終わった」とばかりに、気力が切れた瞬間に心臓が止まってしまったのかもしれない。

それにしてもいったいなぜ?この疑問は数日後、夫になる人を突然失った新婦が解剖の結果の説明を受けに面会しに来た時に解けた。それは結婚式と同様の透き通るような青空の日であった。新婦であった若い女性は、目はうつろで夢でも見ているような、表情をしていた。余談であるが本田助教授がこれまで見たこともない彼女と同じ表情に、偶然その後に出会ったことがある。その面会から10年後の2008年に公開された映画『銀色のシーズン』(羽住栄一郎監督)で見せた、田中麗奈さんの表情だ。結婚式前に交通事故で婚約者を失った新婦がその事実を受け入れることができずに、信州での白銀のウェディング会場に訪れ、まるで新郎が生きているかのように予定通りに結婚式を一人で行おうとする役柄を見事に演じたのである。

本田助教授はこの映画を偶然にストーリーも知らずに見ていたが、「この女優の表情はどこかで会った人に似ているようだけど、それは……」と思った。そこで突然、頭によぎったのが実際に式場で新郎を亡くした新婦だったのだ。同じ心境にあった女性と会っていた本田助教授は、あらためて女優の田中さんの演技がプロならではの核心の演技だった、と改めてと思った。

話を元に戻そう。本田助教授は、新婦にこう聞いた。「彼の体は、若いのにまるで60歳の老人ではないか、というほど大変に壊れていたのですが。最後は心臓に異変が起こったようです。何かお心当たりは……」。新婦は目に涙をいっぱいためながら「やっぱりそうですか。少し休んだら、といつも言っていたのですが……」。本田教授「どういうことですか」。新婦「一番は、結婚が決まったあと、彼の母が癌であることがわかって、すぐ入院となったのですが、彼は毎日、病院に寝泊まりして看病し、そこから休まず会社へ出勤するという生活を繰り返していたのです。彼はまじめな性格で、会社を休むこともできない人でした。睡眠も食事も満足にできずに、それから数ヶ月。もっと悲しいことには、母親は結婚式に間に合わずに1ヶ月前に他界してしまったのです。彼の落ち込みようは大変なものでした。結婚式と結婚後の生活の準備だけでも大変なのに、失意のままにお葬式の段取りも組まなければならなくなってしまったのです。それも何とかやり遂げて、やっと結婚式です。でも彼は人前でしゃべるのが大変苦手で、結婚式でも大変、緊張していたようでした。鼻アレルギーもあるので、鼻水が出ないように少し強い薬も飲んでいたようです。そうして、何とか結婚式が終わったと思ったら、彼はもう逝ってしまいました。」

本田助教授は、毎日、死が近づいている母親の隣で、日々弱っていく母親を看病するなど大変な苦しみであるし、夜も眠れるはずはないし、食事も満足に取れるはずもない。そして結婚式を楽しみにしていた母親の死亡に立ち会うことになった彼の心の苦しみはとても想像できないほどであった。本田助教授は彼の体の状態と重ねて「そうだったのか」という思いになった。

抑えきれない涙を浮かべたまま、新婦はこうも話した。「もう籍も入れてしまったので、どうしようかと思っています。私はまだ彼のことが忘れられません。一ケ月たった今もその夢の続きを見続けていたい自分をどうすることもできないでいるのです」。

このような言葉に返す言葉がわからず、しばらく、何を話したか本田助教授は覚えていない。最近では彼の友人が交通事故で急死したことなど、不幸が重なったともいう。こんなつらい解剖がほかにあるだろうか。世界の法医学の頂点に立った直後に死亡した、若杉先生の亡くなり方と同じである。しかし本田助教授はこう思う。「自分が若杉教授の急死の悲しみを乗り越えてきたとしたら、だとしたら私には何か語ることがあるはず」。そう思って彼女にはこのような言葉を送った。

「奥さん。私にはとてもかけて差し上げられる言葉はないのですが、これだけは言えます。それは、彼は生命をかけて、あなたとの結婚式をやり遂げたのです。何よりも大切に思っていたあなたとの結婚式に彼は生命をかけたのです。本当は体がきつくてどうしようもない状況にあったのに弱音を吐かずに彼は全身全霊でやり遂げたのです。その心を受け取って、どうかあなたが新しい人生を勇気をもって生きてあげることが、天国の彼への最高のメッセージになるはずです。私にはこれ以上、語る言葉はありませんが、彼の最後の声をあなたに繋げられたことはどうか覚えていてください。またお会いできる日があれば、元気な顔を見せてください。今日はわざわざおいでいただきありがとうございました。今後、何か私にできることがあれば遠慮なく、ご連絡ください」

彼女は、無言のまま、涙に潤んだ目を拭くことなく、書類を受け取って帰っていった。本田助教授には、遠ざかっていく彼女の背中を、強く生きて欲しいという願いをもって見つめるだけだった。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

○ISF主催公開シンポジウム:差し迫る食料危機~日本の飢餓は回避できるのか?

○ISF主催トーク茶話会:藤田幸久さんを囲んでのトーク茶話会のご案内

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

梶山天

梶山天

独立言論フォーラム(ISF)副編集長(国内問題担当)。1956年、長崎県五島市生まれ。1978年朝日新聞社入社。西部本社報道センター次長、鹿児島総局長、東京本社特別報道部長代理などを経て2021年に退職。鹿児島総局長時代の「鹿児島県警による03年県議選公職選挙法違反『でっちあげ事件』をめぐるスクープと一連のキャンペーン」で鹿児島総局が2007年11月に石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞などを受賞。著書に『「違法」捜査 志布志事件「でっちあげ」の真実』(角川学芸出版)などがある。