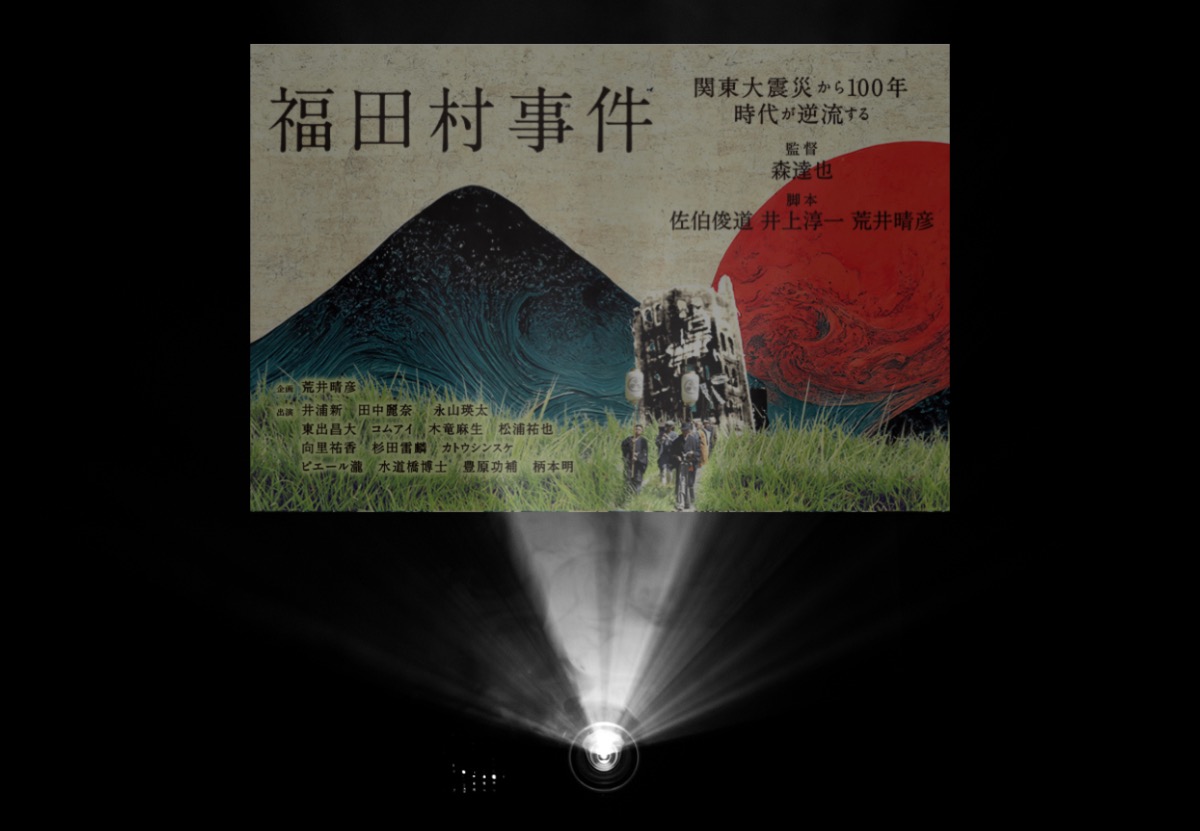

「福田村事件」 問われる日本人のDNAと原罪

映画・書籍の紹介・批評●登場人物を多重的に描いた群像劇

2023年9月1日は、関東大震災から数えて100年目のその日だった。この歴史的な日に封切った映画が、大ヒットしているというので、「テアトル新宿」に足を向けた。上映されていたその映画のタイトルは「福田村事件」。

場内は満席だった。年配の人が多かったが、一人で見に来た若い女性もかなりいた。公開以来、その出来の良さが口コミで一気に広まったためである。

製作費を聞けば、最初集まった金額は4千万円だったという。しかしそれでは足りないので、クラウドファンディングの形で資金援助を求め、まず最初に、ある人物が1千万円、ポンと出したという。それを核として、3千万円が集まり、計8千万円の資金で製作された。しかし出来からすれば、とても8千万円の映画とは思えない。普通、本篇と呼ばれる映画は最低1億円はかかると言われているからだ。

おそらくスタッフ、キャスト共に、ノーギャラに近い金額で働いたに違いない。近年、お茶を濁したような映画ばかりが蔓延している日本映画界では、本当に珍しく、久方ぶりと言っていいほどの本気度と捨て身の精神が脈々と伝わってくる。スタッフ、キャストは、「この映画をどうしても創らなくては!」と念じながら製作を続けたことだろう。

映画は、100年前の大震災の5日後に、千葉県の福田村(現在の野田市)で実際に起きた事件を再現している。香川県から来た薬の行商団15名が、地元の自警団に暴行され、9名が殺害されたのである。彼らは行商人たちに「15円50銭」などと言わせたが、讃岐弁は、千葉県民には判別しにくかったために、「日本人ではない!」と誤解され、この悲劇が起こったのである。

この映画が特徴的なことは2つある。一つめは行商人たちが朝鮮人に間違えられた問題だけでなく、彼らが被差別部落民であったために起こった二重差別を描いた点にある。二つめは、特定の主人公を置かず、行商団を囲むさまざまな人間のパターンを多重的に描いた点である。

私はこの映画を、例えば、社会派と呼ばれた山本薩夫監督が描いたら、どうなっただろうかと想像してみた。おそらく、映画でも登場する千葉日日新聞(架空)の記者を正義の味方に、警察や軍隊という権力側を悪者に想定し、それらを対立軸として描いていただろう。しかしこの映画は、そんな紋切り型の単純な図式では描いていなかった。まさに群像劇の醍醐味はここにある。

前半は、バラバラに存在する人物像が同時並行的に淡々と描かれる。後半は、それらがさまざまな形でジワジワと絡み始め、虐殺のシーンに到って、核分裂を犯したように爆発する。その構成が素晴らしい。今年の脚本賞(佐伯俊道、井上淳一、荒木晴彦)を取るのは間違いないだろう。三人のライターがタッグを組んだことが、いい意味で作用し、化学変化を起こし、より客観的な視点を有するに到っている。

ただし、画竜点睛を欠くと思われたのは、この前半と後半を分ける最大の山場であるはずの大震災シーンのインパクトが弱いことだ。関東大震災の被害の大きさは、すでに了解済みと思われたのだろうか。

この映画は、日本の〝負〟の部分を知る意味でも、若い人にぜひ見てもらいたい。しかし、すべての元凶となった大震災が、カメラを揺らした程度の地震では、若者たちに、その未曾有の規模が伝わらないのではないか。派手なVFXを使えというのではない。ニュースフィルムを使ったり、火事の前で逃げ惑う庶民を写すだけでも、スペクタクル・シーンは充分に作れたはずなのだが……。

●自分はどのタイプに属するか?

劇中、いろいろなパターンの人間が登場する。

朝鮮で日本人による虐殺事件を見て見ぬふりをした教師(井浦新)、虐殺した後に、「自警団さ、こさえて対処しろと言ったのはお上だっぺ」と責任転嫁する軍人会会長(水道橋博士)、「部下が目撃した事実より内務省の電文を信じるんですか」と上司(ピエール瀧)に詰め寄る女性記者(木竜麻生)、「俺たちはこの村で生きていかなきゃなんねい。だから書かないでくれ」と懇願する村長(豊原功補)――

見ていくうちに観客は、自分はこれらの、どのタイプに属するのだろうか?と自問自答せざるをえなくなる。その意味では、日本人のDNAの根源はどこに存在するのか?を考えさせ、それがもたらす原罪を、日本人自身に問いかけた映画といえるかもしれない。

キャスティングが的確だったのにも驚いた。

冒頭シーンがいい。福田村へ向かう列車のなかで、朝鮮から帰って来た教師夫妻と、戦死した夫の遺骨を携えた人妻が出会う。もちろん、これらの人物設定は、完全なオリジナルなのだが、見えない糸は、冒頭シーンから、確実に絡み始めているのである。

夫の不在のうちに不貞を犯した、この人妻を演じるコムアイが魅力的だ。本来はミュージシャンだそうだが、どこか影があり、どこか色っぽいキャラクターは、この閉鎖的な村を象徴しているかのようだ。私が審査員なら、今年の新人女優賞は彼女に一票を投じる。女優としてのこれからの活躍が期待できるだろう。

この人妻に手を付け、教師のモガ風の妻(田中麗奈)とも結ばれる船頭を演じるのが東出昌大。実生活での離婚騒動後は、山に籠って、猟師の生活を続けていると聞くが、そんな実生活を彷彿とさせるイメージがピッタリだ。

コカインを使用した容疑で捕まったピエール瀧は、今回はマスコミをリードする権力側なのが、皮肉を感じさせる。「支那人を次から次につっ殺した旅順のことを話してくれ」と村人からせがまれる老人は、柄本明が扮している。柄本はNHKのドラマ「坂の上の雲」では、日露戦争で多くの兵卒を失わせた乃木大将を演じており、その旅順での戦乱のイメージがダブってくる。

こうした絶妙なキャスティングが、現代の臭いを垣間見せて圧巻なのである。

●名ラスト・シーンの意味

「A」(1998年)、「FAKE」(2016年)、「i~新聞記者ドキュメント」(19年)といった話題のドキュメンタリーを排出した森達也監督の演出についても述べておこう。今度の作品が、初めての劇映画だった。

最もうまいと思ったのは、虐殺シーンの部分だった。特に、集団が寄った時に、虐殺の口火を切る瞬間の演出は重要である。

「朝鮮人なら殺してええんか!」

映画のキモとなる台詞を言い終えた行商団の親方(永山瑛太)の前に、幽鬼のように現れたおばさんが、突然、鳶口を振り下ろす。脳天を打ち割られた親方は、どっと崩れ落ちる。

ここで振り下ろしたおばさんが、台詞が多く、親方とも因果関係の深い人物だったら、まだしも衝撃は少なかっただろう。群衆の一人と思われ、ほとんど目立たなかったおばさんが、しかも赤ん坊を背負った普通のおばさんがフラリと出てきて、唐突に主役である親方の殺害行為に及ぶのだから、衝撃はより大きいのだ。彼女の行為によって口火が切られ、後は阿鼻叫喚の大虐殺が始まっていく。集団による暴行、群集心理とは、こんな何気もない所から始まるのだという恐怖感を、このシーンは伝えている。

その後の虐殺シーンは、ニュースカメラマンが追いかけるような、ドキュメンタリー手法で撮っているだけに迫力を増す。なにより、この種の暴力シーンで常套手段となっている、あざといスロー・モーションを使わなかったのが良かった。

ラストは朝霧の中、教師夫婦が渡し舟で村を出ていく美しいシーンで終わる。妻は夫に、「どこへ行くの?」と尋ねる。夫は「教えてくれないか」とつぶやく。これは「(日本は)どこへ行くの?」という意味であり、日本の行く末を案じる作者の言葉であり真情なのだろう。同時に、この映画が大ヒットしている事実は、この国の行く末に危なさを感じている人が、いかに増加しているかの現れなのだろう。

惜しむらくは、最後の最後にエピローグが加えられたことだ。生き残った4人が、故郷の香川に帰った時、少女がじっと立っている。「羅生門」(50年)のラストで、黒澤明監督は〝希望〟を感じさせるために、赤子のエピソードを加えたが、これと同じように、森監督も〝希望〟を感じさせたかったのではないだろうか。森監督は、「これしかないと思った。劇映画の整合性からすると変かもしれないし、反対意見も多かったけど、押し切りました」と語っているが、これは、ない方が良かった。なぜなら、折角の名ラスト・シーンによって拡がっていった深い余韻と感情が、このエピローグを入れたことで、しぼむからである。

しかし、そうした残念な点はあるものの、「福田村事件」は、10年に1本の傑作だと思う。この映画によって、時代が変わるのではないかとも思う。つまりこの映画は、時代に楔を打ち込むエポック的な作品になるのではないかという気もする。

私は若い頃、人間は〝進化〟していくものだと思った。時間が流れ、歴史に学べば、人間は当然英知を得ていくものだと信じた。ところが近年――特にこの10年の時代の動きを見てみれば、人間はとても〝進化〟しているとは思えない。むしろ時代に逆行し〝退化〟しているというのが本音だろう。そうした未来に対しての危うさを、皆が共通認識として持ち始めているのである。どこかで変革しなければならない。

映画「福田村事件」の出現によって、これまでタブー視され、忖度され、見て見ぬフリをされてきた、日本のもろもろの〝闇〟の部分が、これからもっと議論され、公にできるのではないかとの期待感を持つ。この映画を一人でも多くの人に見てもらい、この映画の良さを伝えてほしいと願うのは、まさにそのためである。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

● ISF主催トーク茶話会:船瀬俊介さんを囲んでのトーク茶話会のご案内

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内