「知られざる地政学」連載(7)ドラックをめぐる地政学:世界のサプライチェーンに注目せよ(上)

映画・書籍の紹介・批評国際

朝日新聞の経済部記者だったとき、部長の箱島信一は頻繁に工場見学会や勉強会を催し、経済部記者が学習する場を設けた。記者を教育しようとした彼の努力は称賛できると感じている。なぜなら、当時から、真摯に勉強する記者が少なかったからであり、いまこそよく勉強する記者が必要な時期だからである。何歳になっても、学びつづけなければ、あっという間に時代の流れに取り残されてしまう。

あきれかえるのは、拙著『プーチン3.0』において名指しで批判したように、日本経済新聞社の二人の編集委員が2008年8月の「五日間戦争」をはじめたのがロシアであると報じたことだった。同じような大間違いをTBSもNHKも流していた。いずれも、訂正さえしていない。不誠実そのものだ。彼らは、まったく勉強が足りない。自分がバカであることに気づかない真正の無知蒙昧としかいいようがない人たちがマスメディアにあふれかえっている。しかも、幹部となって偉そうにしている。立花隆がそうであったように。

今回は、そうした人々に向けて、「もっと勉強しろ」というメッセージを込めて、重要ながらほとんど報道されない地政学上の重大事について語ろうと思う。

『知られざる地政学』が書かなった重要問題

400字換算2000枚以上の量の情報を詰め込んだ『知られざる地政学』〈上下巻〉だが、紙幅の関係であえて書かなかったことがたくさんある。今回はそのなかで、「ドラッグ」をめぐる地政学について語ろうと思う。

まずは、「中国人は意図的にアメリカに毒を盛っていると思う」(”I think that the Chinese are intentionally poisoning America”)と語る、米共和党のジョニ・アーンスト上院議員(アイオワ州)の発言を聞いてほしい。CBSニュースの上級調査特派員キャサリン・ヘリッジとのインタビューのなかで、彼女は「中国は前駆体化学物質をメキシコに売っている。そしてメキシコのカルテルがフェンタニルを製造し、米国内に流通させている」と語った。

ドラッグをめぐる基礎知識

こんな風に書いても、残念ながら、日本の不勉強なマスコミ人は理解できないだろう。学者も政治家も同じだろう。そこで、ドラッグをめぐる基礎知識について説明するところからはじめたい。

まず、フェンタニルとは「合成オピオイド」で、強力な鎮痛薬として知られている。そもそも、ほとんどの鎮痛剤は、オピオイドか抗炎症剤のどちらかだ(関心のある人は「痛みを和らげるには、より良い薬が必要」というThe Economistの記事を参照してほしい)。痛みに立ち向かうには、脳に向かう痛みのシグナルを減らすか、逆に鎮静化するシグナルを増やすかのどちらかだ。アスピリン、イブプロフェン、セレコキシブなどの鎮痛剤は、いずれも非ステロイド性抗炎症薬に属する。一方、痛みの感覚を抑えようとする脳の働きを高めるのは、オピオイドとして知られる薬物の領域である。

オピオイドはβ-エンドルフィンなどの分子の作用を模倣したもので、通常、痛みから運動まで、さまざまな感覚に反応して体内で生成される。オピオイド薬には、モルヒネやコデインのように天然に存在するものと、フェンタニルやメタドンのように合成されたものがある。

抗炎症薬もオピオイドも効果的だ。だが、両者には重大な欠点もある。抗炎症薬は潰瘍を起こす場合がある。オピオイドは呼吸困難を引き起こし、命にかかわるケースが知られている。さらに、オピオイドには中毒性があり、身体に耐性ができるため、同じ鎮痛効果を得るためには、より高用量が必要になる。重大なことは、米国では、オピオイドの過剰処方が公衆衛生の危機につながっており、2020年だけで6万8000人以上が死亡していることである。

本当は、事態はもっと深刻だ。1990年代に利用可能になったオピオイド系鎮痛剤は当初、依存症のリスクが低いとされていた。製薬会社が合法的な鎮痛剤を国中にばらまいたのである。医師は、中毒のリスクは極めて低いという誤った認識のもと、腰痛などの慢性的な痛みに対してオピオイドの使用を拡大した結果、その乱用が社会問題化する。米疾病対策センター(CDC)によると1999年から2018年までに45万人がオピオイド中毒で死亡した。このため、販売や流通手法に問題があったとして製薬会社などの責任を問う声も高まり、訴訟が相次ぐ。たとえば、2021年6月、ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)は、オピオイドを含む鎮痛剤の中毒問題をめぐり、米ニューヨーク州と和解した。2億3000万ドルの和解金を支払い、州は患者の治療などに充てることになったのだ。

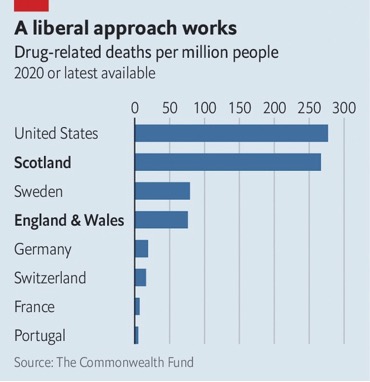

なお、覇権国アメリカがいかにひどい国であるかは、下図が示している。世界中で100万人当たりのドラッグ関連死がもっとも多いのだ。

図 100万人当たりのドラッグ関連死者数(2020年ないし最近の利用可能データ)

(出所)https://www.economist.com/britain/2023/09/21/britains-war-on-drugs-enters-a-new-phase

フェンタニルの密売

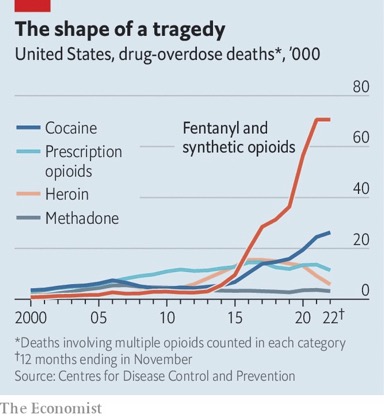

The Economistの「フェンタニルの密売で試されるアメリカの外交政策」という興味深い記事がある。それによると、2014年頃からは、ヘロインの50倍も強力なフェンタニルを、密売人がヘロインやコカインに混ぜて使用し、多くのアメリカ人が過剰摂取で死亡するようになる。過剰摂取による死亡者数の推移を示した下図をみれば、そのすさまじさがよくわかるだろう。

図 米国におけるドラッグ別過剰摂取による死亡者数の推移(単位:1000人)

(出所)https://www.economist.com/united-states/2023/05/11/fentanyl-trafficking-tests-americas-foreign-policy

フェンタニルの過剰摂取で、2022年8月までの12カ月間で10万8000人近くが死亡した。これはベトナム、韓国、イラク、アフガニスタンの戦争で亡くなったアメリカ人の数を合わせた数よりも多い。2022年10月から2023年3月にかけて押収されたフェンタニルの量は1万4000ポンド近く、2022年度の総量とほぼ同量である。2018年から2021年にかけてフェンタニルの密売で有罪判決を受けた人のほとんどは、メキシコ人や亡命者ではなく、アメリカ市民だった。

フェンタニルは、別のものに混ぜられるという「変異」をきたしている。その効果を増幅できる動物用精神安定剤であるキシラジンと混合されつつあるのだ。麻薬取締局(DEA)によると、2022年に押収されたフェンタニルの粉末の23%、錠剤の7%にキシラジンが含まれていた。精神安定剤はオピオイドではないため、過剰摂取しても、命を救う解毒剤であるナロキソンで元に戻すことができない。カリフォルニア州の当局者は、中毒者が錠剤の摂取からフェンタニル粉末の喫煙へと移行することを懸念している。

注目されるのは、メキシコのカルテルがフェンタニルの前駆体化学物質を中国に発注していることだ。その化学物質は、ときにはドイツやグアテマラなどの国を経由してメキシコに空輸または輸送され、秘密のラボでフェンタニルに加工される。完成品は陸路、海路、空路、さらにはトンネルを経て、ロサンゼルス、フェニックス、エルパソの隠れ家に運ばれ、アメリカ全土に流通するのである。

(下)に続く

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

● ISF主催トーク茶話会:船瀬俊介さんを囲んでのトーク茶話会のご案内

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

「独立言論フォーラム(ISF)ご支援のお願い」の動画を作成しました!

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)