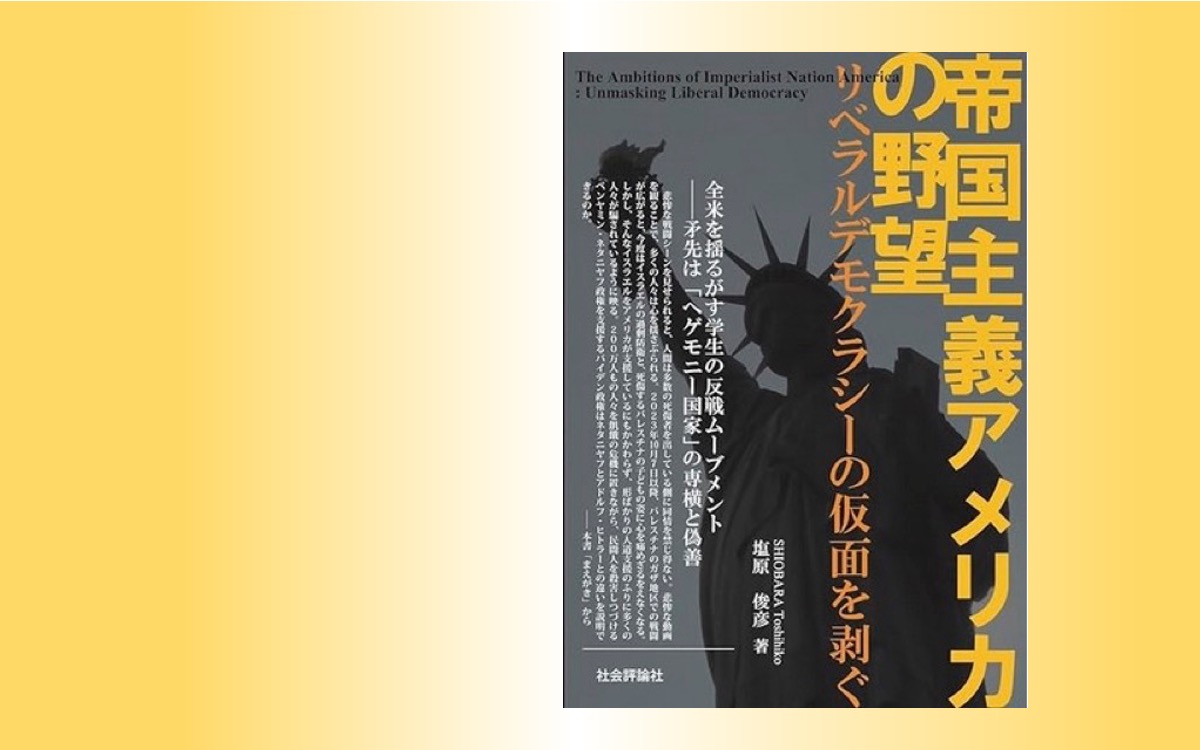

【書評】塩原俊彦『帝国主義アメリカの野望 リベラルデモクラシーの仮面を剝ぐ』(下)―法とテクノロジーの上に人を置き、全世界を従えようとする恣意的体制に抗して 嶋崎史崇

映画・書籍の紹介・批評☆☆☆

【書評】塩原俊彦『帝国主義アメリカの野望 リベラルデモクラシーの仮面を剝ぐ』(上)―「自由」と「民主」といった普遍性を偽装する美名の下、制裁で恫喝して支配 嶋崎史崇 は こちら

第4章 デジタル帝国間の競争

前著『知られざる地政学』(社会評論社、2023年)の上巻第4章と下巻第3章でサイバー空間を論じたように、デジタル分野も塩原氏の重点関心分野の一つです。本章で塩原氏はAnu Bradford, Digital Empires: The Global Battle to Regulate Technology (Oxford University Press, 2023)という最新文献に依拠して議論を展開します。同書の三つの視角は、この問題について考える全ての人にとって、知っておく必要があるように思われます(160頁以下)。

①米国だけでなく、中国、EUも帝国である。デジタル帝国はかつての領土帝国ではなく、自らの規範や価値観を他国に輸出して影響力を広げ、自らに有利な情報をつくりだす。

②国家規制は、米国の市場主導型モデル、中国の国家主導型モデル、EUの権利主導型モデルに分けられる。

③②の三つの規制モデルについては、米・中・EU等、異なる政府間の水平的次元と、政府とテック企業の間の垂直的次元という、二つの次元で闘争が行われている。

米国は長年、「テック企業を放っておけば民主主義と自由が必然的にもたらされる」(169頁)と思い込み、市場主導型の自由放任的な姿勢をとってきました。この文脈で重要な法律が「コミュニケーション品位法」(CDA)第230条です。出版事業者と異なり、この法律によって、フェイスブックやユーチューブ等のプラットフォーマー事業者は、暴力を助長する内容の映像や、誹謗中傷を含むユーザーの投稿について、法的責任を免除されます。逆の場合になりますが、プラットフォーマーが違法な投稿を削除しても、言論の自由を侵害したとして訴えられることはありません。(167頁)。特にコロナとワクチンの問題について、ユーチューブがWHOや政府機関の公式見解に違反する動画を、学術的・臨床的根拠のあるものも含め、一律に排除・削除してきた事実も補足しておきます(「医学的に誤った情報に関するポリシー」で検索)。市場主導型規制とは、プラットフォーマーによる「我々の規制が嫌なら、他のプラットフォームを使ってほしい」といった言い訳を是とする態度と考えられます。しかし、市場の独占・寡占状態が起きている現状にあっては、このような態度が事実上の言論統制をもたらす恐れを、考慮する必要があるでしょう。

このようなプラットフォーマー放任の姿勢を取ってきた米国と異なり、EUは権利、公正性、民主主義といった基準に基づき、テック企業により厳しい規制を課してきました。EUと同等のプライバシーを保障できない域外国へのデータ移転を禁止する「一般データ保護規則」(GDPR、2018年発効)はその一例です(162頁)。

いずれも22年に発効したEUの「デジタルサービス法」(DSA)と「デジタル市場法」(DMA)も重要です。DSAはグーグルのような巨大プラットフォーマーに対し、コンテンツ調整(投稿内容への規制)や、広告のアルゴリズムについてのより高い透明性と説明責任を課しています。年間売上高の6%を上限とする罰則付きですので、実効性が期待できるでしょう。日本では、こういったプラットフォーマーの規制基準がブラックボックスになっており、事実上、ユーザーがその指示に従うしかない状況です。それに対してDMAは、アマゾン、グーグル、メタ、マイクロソフトといった米国のプラットフォーマー企業を念頭に、自社アプリを不当に優遇する等、独占的な行動を規制しています(163頁以下)。欧州の権利主導型規制は、言論の自由と、人間の尊厳やプライバシー権等の基本的権利の均衡を目指すことを特徴としています(170頁)。

注目すべきは、こういったEUの規制によって米系企業が多額の罰金を払わされる実例が出ても、米側は猛反発するというより、むしろ州レベルではEUに追随するような規制の動きが出ていることです。フロリダ州等が、13歳以下のソーシャルメディアのプロフィール作成を禁止し、14~15歳については親の同意を義務付けた州法を制定したのはその一例です(166頁以下)。塩原氏は「アメリカ帝国といえども、EU帝国の規制を無視できない」(162頁)とまとめています。

米国が市場主導型規制からEUの権利主導型規制に近づく側面がある一方、中国の国家主導型規制に接近している側面もある、という塩原氏の指摘は重要です。特に人工知能(AI)について、中国はアルゴリズムに対する労働者の権利保護、生成AIによる画像・音声・映像をAI由来として分かるようにタグ付けすること、検閲当局が承認する「社会主義的価値観」に合致するコンテンツのみ開発者に使用を許可する、といった規制を次々に打ち出しています(183頁)。米国の場合、政府主導で例えば中国のファーウェイやTikTokのような個別企業に圧力をかけて排除措置を行う一方で、大きな補助金支出を通じて、大統領自らが、オープンRAN(無線アクセスネットワーク)等、自国の技術を売り込んでいます。その背景には、科学やテクノロジーを開発した企業の属する国家が、それを利用した商品・サービスを他国と分かち合うのではなく、取引制限するという、「テクノロジー主権」の考え方があるとされます(197頁)。塩原氏は「民間競争重視から競争的産業政策へ」という転換を見てとり、「国家と資本が結束して国益優先策をとるという帝国主義の政策そのものではないか」と厳しく指摘します(194頁)。

第5章 アメリカ支配の栄枯盛衰

時事的な分析が中心だったこれまでの記述から、本章は思想史的観点からの考察が中心になっています。特に日本のメディア、およびそこに登場する論者の間では、現状の国際法を金科玉条であるかのようにみなして、無批判に信仰する傾向が強いと私はみています。ウクライナ戦争に際して―米国側のウクライナの政権転覆といった専横を無視しつつ―ロシアへの「国際法・国連憲章違反」といった一方的な非難の嵐が吹き荒れたのが、その実例です。著者はこうした傾向を、歴史的に深く考察することで、相対化しているように思われます。

古典的な欧州公法においては、国際法は「国家間」法として、主権国家を唯一の参照軸として持ち、それらの秩序を守ろうとするものでした。けれども近代において台頭した覇権国家である英国のコモンローは、カール・シュミットによると、欧州大陸の国家概念自体を否定するものでした。だからこそ英国は、他国においても私的部分と関係を築き、自らが構築した海の自由に基づく自由貿易を前提とする別の国際法を作り出すことに成功しました。(208頁以下)。

英国の衰退と共に、米国が世界の覇権を握るようになると、当初孤立主義的だった米国は、20世紀初頭の「トバール主義」の登場と共に、介入主義へと転換します。西半球においては、民主的・合法的正統性を持つ政府のみが承認される、といった一見穏当な主張ですが、民主・合法といった言葉の意味の解釈権を持つのは米国です。しかも単なる概念上の問題ではなく、実際に西半球において(政権転覆すら伴う)米国の支配が始まりました。このような米国優位の国際法基準が、第2次世界大戦後に国連憲章へとつながったとされます(211頁以下)。それでも、ソ連圏が対抗軸として存在していた時代は米国の影響力は限定されていたのでしょうが、冷戦終結後、米国の世界規模の介入は、益々露骨なものになっているといえるでしょう。その上で塩原氏は、「イラク戦争やウクライナ戦争における米英の固い結束はこうした歴史的な物語のなかでこそ理解されなければならないといえるだろう」と指摘します(212頁)。

米国の世界支配は、その体系の外部にとどまり好き勝手に振る舞う場合と、国際法を通じて行われるものに分類される、と塩原氏は論じます。前者の実例が、米国がそもそも加盟していない国際刑事裁判所(ICC、個人に対する訴えを審理)と、加盟したが1986年のニカラグアへの戦争賠償判決をきっかけに強制管轄権から離脱した国際司法裁判所(ICJ)に対する態度です。南アフリカが2024年1月に、ICJにおいてイスラエルに対するジェノサイドの訴えを起こしたことは、日本でも広く報道されました。その影響もあり、国連の人権専門家らは、イスラエルへの武器輸出停止を各国に求めましたが、米国によるイスラエル支援は、なかなか完全には止まりません。「アメリカによる武器供与は、イランや北朝鮮によるロシアへの軍事支援とどこが違うのか」という塩原氏の問い掛けは、日本の主要メディアではほとんど見ることがないほど、重いものであると思います(214頁以下)。

国際法論において一般に重視されるもう一つの概念として、「法の支配」が挙げられます。故安倍晋三元首相も、岸田文雄首相も、しきりに普遍主義的な法の支配を強調してきました。法の支配は日本では、「人の上に法が立つ」ものと理解されているかもしれませんが、英米では実は異なる、塩原氏は説きます。トマス・ホッブズの理論にまで遡り、英米法では、実は主権者であるリヴァイアサン(国家)が法の上に立ってしまい、しかも支配者が国家の代理人になるため、「法の上に人を置く」体制になっている、と論じられます。これは、大陸法の淵源の一つとなったジャン・ジャック・ルソーの「人の上に法を置く」体制とは大きく異なります。これは単なる思想史的な差異ではありません。実例として、「法の上に人を置く」英米では、法律が未整備でも、例えば自動運転や遺伝子組み換え、生成AI等のリスクを伴う新技術に関して、人間ができることはやってみて、問題が起きたら訴訟で対応するといった、いわば犠牲を顧みない見切り発車的な発想が生まれています。それに対して、「人の上に法を置く」大陸法体系では、比較的人を守るための法整備が優先されるとされます―先程言及したEUの権利主導型規制にも通じるといえるでしょう(232頁以下)。保守派の判事目当てに戦略的に訴訟を起こす「ジャッジ・マンダリング」という手法も、いわば法の上に人が置かれているという恣意的な実態を前提としないと、成り立たないと考えられます(239頁)。

「リベラルで民主的な世界を生み出すために、ヘゲモニー国家アメリカ流の法や秩序、ルールを世界中に押し付けるという、他国にとっての不自由を強いることと同じ構図」、「しかも、新自由主義はアメリカ政府の介入対象を大幅に広げたから、世界中の国がアメリカの新自由主義の犠牲となりうるようになる」(240頁)。こういった洞察の意義は、恐らく世界で最も米国に従属している国の一つである日本でこそ、行き過ぎた民営化や規制緩和による弊害として、切実に感じ取ることができるのではないでしょうか。しかも塩原氏が柄谷行人氏の見解に依拠して、新自由主義を新帝国主義の別名とみなし、弱肉強食・自然淘汰・自己責任といった共通点を両方の思想に看取していることも、本書の主題である帝国主義の理解のためには、知っておかねばなりません(227頁以下)。

興味深いのは、塩原氏が「法の上に人を置く」思想と並行して、「テクノロジーの上に人を置く」という発想を、覇権国・米国の隠れた思想として読み取っていることです。科学もそれに基づくテクノロジーも、「政治化」し、「神に近い玉座」に「科学・テクノロジーを置き、その後ろで科学を操るアメリカの政治指導者の影がちらついているよう思われる」(231頁)という指摘は、「客観的科学」という幻想に近い信念に再考を迫るものです。「科学の政治化」については、塩原氏の前著『知られざる地政学 上巻』第2章で、詳しく論じられていました。同書では、かつて欧米で起きた低温核融合の捏造事件や、「科学と結託した覇権国」たる米国が、現在も核発電・遺伝子組み換え・AIはとにかく安全であるという「気高い噓」を“最先端科学”として広め、自らの政治経済的優位の拡大に利用している、という認識が披瀝されていました(特に59頁以下)。

本章の末尾で、塩原氏は現代の米国を代表する際立った個人2人に言及します。1人が、テスラ・スペースX・X(旧ツイッター)等のハイテク企業の総帥であるイーロン・マスク氏です。例えばスターリンクのような技術によって、マスク氏という一個人が支配するテクノロジーは部分的には政府機関よりも上であり、ある意味では既に政府と法の上にも立ち得る、と塩原氏は見ています。今ですらそうであるとするなら、真の人工知能としてのAGI(Artificial General Intelligence)を一企業が開発してしまったら、それを所有する一個人の力は覇権国を凌駕しうるのでは、という塩原氏の懸念はもっともです(248頁以下)。

もう一人の特異な個人として挙げられるのが、米国政治の異端者として大統領選に再挑戦するドナルド・トランプ元大統領です。特に内陸部に住む白人層の、既得権益者層への反発を追い風としながら、痛烈にエスタブリッシュメントを批判するトランプ氏。その攻撃は、「法の上に人を置く」と「テクノロジーの上に人を置く」に共通する「人」に向けられている、と塩原氏は解釈します(249頁以下)。こうした分析は、いまだ「トランプ悪玉論」に陥りがちな日本の論壇に対して斬新であり、「リベラルな覇権主義」という米国の外交政策への挑戦者という側面も発見しています。

第6章 アメリカの外交戦略

本章では、法とテクノロジーを味方に付けた米国が実践してきた外交戦略が腑分けされます。既に本稿(上)でも一度言及した通り、その根本方針は「民主主義の輸出」です。他国に対する交渉において、米国は「宣教師的」に振る舞い、相手を「改宗」させたり非難したりする傾向がある、と故ヘンリー・キッシンジャー氏が語っていたことは重要です。塩原氏は、先住民に対して布教活動を行ってきた「宣教師」的熱意に米国外交の原点を見出し、現在は米国流民主主義への疑いなき「信仰」を定着させることを世界中で狙っている、と洞察します。高名な米国の政治学者、ジョン・ミアシャイマー氏は、そうした宣教師然とした人々の代表格が「リベラルな覇権主義者」だと述べます。塩原氏はこのリベラルな覇権主義を「帝国主義ないし新帝国主義」として批判し、米国流民主主義と並び、テクノロジーと英米法もまた、いわば重要な“輸出品目”である、とみなします(以上252-258頁)。こうした項目が世界に「グローバルスタンダード」として広まることで、米国にとって有利な状況が作り出され、米国の行動が正当化される、という側面もあると思います。

塩原氏は、こうした宣教師的熱意には「歯向かう異端は潰してやる」という暴力的な含意があると指弾し(257頁)、民主輸出政策の1999~2011年のいわば“犠牲者一覧表”として、セルビア、アフガニスタン、イラク、ジョージア、ウクライナ、キルギス、チュニジア、エジプト、シリア、リビア、イエメンを挙げます(255頁)。まるで「異教徒を迫害するように、非民主主義国を排除する」という態度です(260頁)。「自由」や「民主」といった美名に騙されることなく、実態としては、血塗られた主権侵害工作の側面があることを見抜く必要があるでしょう。

関連する論点として、ソーシャルメディア企業、政府機関、大学の研究機関等から構成され、特にコロナ問題やハンター・バイデン・スキャンダル問題等で、権力側にとって不都合な情報を削除・排除する「検閲産業複合体」(Censorship Industrial Complex)が挙げられています。この複合体もまた、「宣教師的熱意」を持って情報統制に当たっている、と指摘されています(257頁)。「我こそは神の加護を得た真理の管理者」といった傲慢さが伝わってきます。検閲産業複合体についての議会報告は、以下で閲覧できます。

Michael Shellenberger: The Censorship Industrial Complex. 2023年3月9日。

https://judiciary.house.gov/sites/evo-subsites/republicans-judiciary.house.gov/files/evo-media-document/shellenberger-testimony.pdf

日本でも、本稿執筆中の7月2日には、新型インフルエンザ等対策政府行動計画の改定案が、10年ぶりに閣議決定されました。同計画は、政府とSNS事業者が連携して、感染症についての偽情報・誤情報対策を行うことが打ち出されています。この計画が、感染症関連という限定付きながらも、国策に反する見方を排斥する「日本版検閲産業複合体」となり得る恐れがあるものとして、私から注意を促しておきたいです。

内閣感染症危機管理統括庁:新型インフルエンザ等対策政府行動計画

https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html

終章 アメリカの超大国神話を壊す

終章では、科学・テクノロジーの進歩を神からの授かりもののようにみなすという「神話」を、脱構築することが試みられます。テクノロジーの上に立つことで米国のエスタブリッシュメントは世界を支配してきましたが、その影の側面は、日本で十分に知られているとはいえないでしょう。塩原氏は米国の人口当たりのドラッグ関連死者数が世界1位であるという事実に注目し、特に米国に蔓延し、過剰摂取による大量の死者(2020年に6万8000人)をもたらしている「オピオイド」の災厄に注意を促します(283頁以下)。背景には、全体としては豊かなはずの米国には国民皆保険がなく、不調の際に鎮痛剤に頼る傾向が強い、という事実があります(290頁)。ヘロインよりも強力な麻薬である「フェンタニル」の使用が米国で拡大し、2023年9月までの1年で10万5000人も死亡したという衝撃の報告からも、自由競争で敗者となった米国人らの絶望が窺い知れます(288頁)。

こういった悲惨な国内情勢もあり、米国の分断はますます深刻になっています。ウクライナ紛争終結を目指し、NATO崩壊すら狙っているとされるトランプ氏は米国を「内部から懲らしめる」者である、と塩原氏が評するのは、帝国主義批判を旨とする本書ならではです。そのトランプ氏も関わっていますが、メキシコからの移民流入や麻薬密輸を巡って、テキサス・フロリダ・サウスダコタ・オクラホマ州は州兵を派遣し、連邦の国境警備隊と対立すらしています(294-297頁)。

こうした米国の惨状を積極的に知ろうともせず、その帝国主義に従順であり続けているのが日本です。ISFでも注目している日米合同委員会による異常な非民主的支配構造を押し付けられているのは、その象徴です。塩原氏は最後に、世界各地でのCIAの拷問作戦、長期にわたるキューバ・グアンタナモの不法占領、日本占領時代に起きた「下山事件」を巡る米国の関与疑惑(NHK「未解決事件File10」を参照)等を挙げつつ、改めて米国の帝国主義から距離を置くことを促します(303頁以下)。

おわりに

以上が本書を圧縮して解説した内容です。非常に多岐にわたる書物ですので割愛したところも多いため、塩原氏のISF連載および『現代ビジネス』連載と併せて、熟読することをお勧めします。なお本書の電子版には、情報源であるURLも記載されており、それも含めて確かめれば、知識と認識が格段に深まります。このように、一般のメディアとそこに登場する論者らの意見にのみ依存するのではなく、自ら積極的に別視角からの情報を取りにいく姿勢が、新帝国主義に支配され、混迷を深める現代という時代を生き抜く上で、重要になってきています。そうした主体的態度を実践する手引になってくれることが、本書の長所の一つであると確認して、本稿を閉じさせていただきます。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

☆ISF主催公開シンポジウム:日米合同委員会の存在と対米従属 からの脱却を問う

☆ISF主催トーク茶話会:エマニュエル・パストリッチさんを囲んでのトーク茶話会のご案内

☆ISF主催トーク茶話会:

☆ISF主催トーク茶話会:

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

嶋崎史崇

嶋崎史崇

独立研究者・独立記者、1984年生まれ。東京大学文学部卒、同大学院人文社会系研究科修士課程修了(哲学専門分野)。著書に『ウクライナ・コロナワクチン報道にみるメディア危機』(2023年、本の泉社)。主な論文は『思想としてのコロナワクチン危機―医産複合体論、ハイデガーの技術論、アーレントの全体主義論を手掛かりに』(名古屋哲学研究会編『哲学と現代』2024年)。ISFの市民記者でもある。 論文は以下で読めます。 https://researchmap.jp/fshimazaki ISFでは、書評・インタビュー・翻訳に力を入れています。 記事内容は全て私個人の見解です。 記事に対するご意見は、次のメールアドレスにお願いします。 elpis_eleutheria@yahoo.co.jp Xアカウント: https://x.com/FumiShimazaki