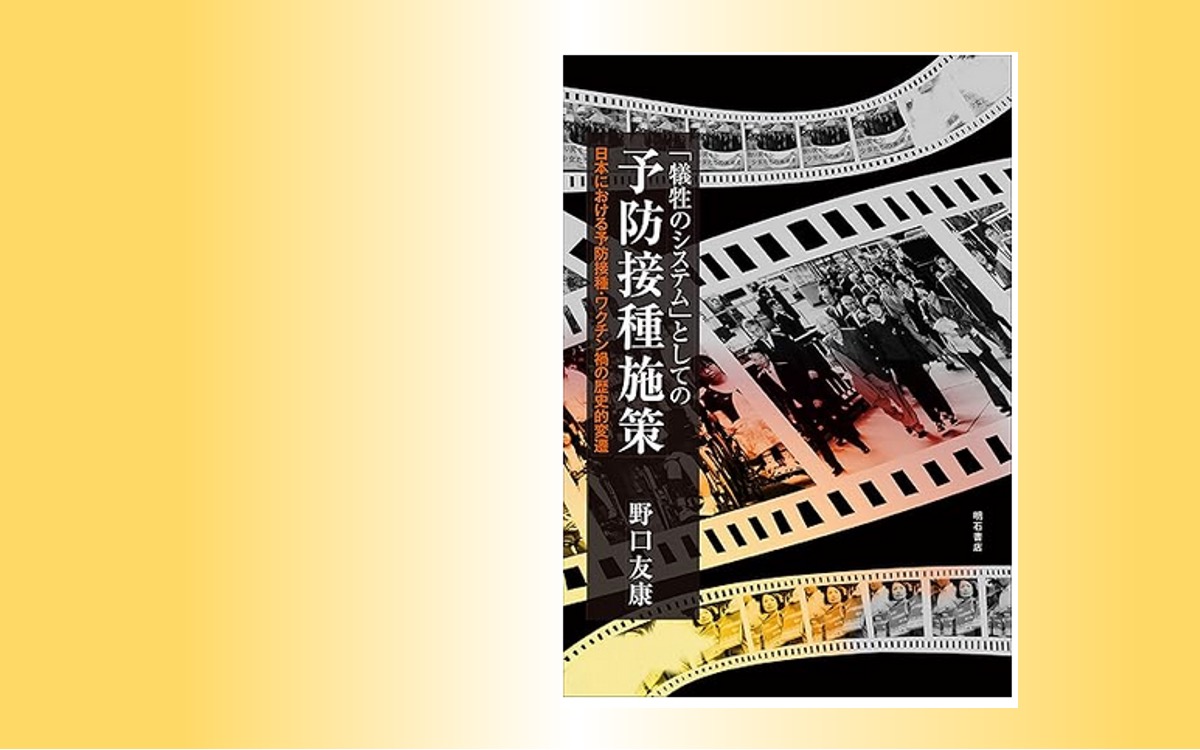

書評 野口友康「『犠牲のシステム』としての予防接種施策 日本における予防接種・ワクチン禍の歴史的変遷」(明石書店、2022年)―過去の薬害を直視し、現状の理解に繋げよ 嶋崎史崇

映画・書籍の紹介・批評※書評筆者からのおことわり:この書評は、名古屋哲学研究会(名哲研)編『哲学と現代』第39号(2024年)から、許可を得て転載したものです。同誌所収の拙論「思想としてのコロナワクチン危機―医産複合体論、ハイデガーの技術論、アーレントの全体主義論を手掛かりに」と併せてお読みいただければ幸いです。

https://sites.google.com/site/nagoyaphilosophy/journal

0 はじめに

『哲学と現代』本号所収の拙論でも詳しく説明した通り、日本では2021年以来、新型コロナ感染症に対するmRNAワクチンが、多様かつ多数の有害事象は副反応被害をもたらしていると考えられる。今回の薬害が過去の度重なるワクチン禍の延長線上にあることを教えてくれる希少な学術書が、本書である。著者の野口友康は、かつての集団予防接種禍の被害者家族でもある。ロイター通信記者も務めた社会学系の研究者らしく、広範な文献調査に加えて、薬害被害者、支援者らへの綿密な聞き取り調査も行っている。それに加えて、M・フーコーや高橋哲哉をはじめとする哲学・思想系の様々な分析枠組みを駆使し、深い考察を試みている、という特色がある。

1 ワクチン禍の時期区分

著者は、戦後日本のワクチン禍の歴史を、四つの時期に分けて整理する。第1期は、1945年の敗戦から、60年代後半までである。この時期は、劣悪な衛生環境の下、感染症の蔓延を防ぐことを主眼とする「社会防衛」が基本であった。強制的な仕方で集団接種が行われ、48年には戦後初の薬害事故である京都・島根ジフテリア予防接種禍が発生し、84人もの死者を出したとされる。60年代には、ポリオ生ワクチン禍も起きた。この時期にはまだ救済制度がなく、僅かな見舞金支給による責任回避が図られた(47-50頁)。

第2期は70年代前半であり、市民運動による副反応の表面化が特徴だとされる。70年5月には、朝日新聞が、天然痘ワクチン接種後に起きる脳炎で、毎年10人前後の子供が死亡するか重度障害を負っているが、国は因果関係を否定している、と報道した。読売新聞も翌月には、種痘ワクチン接種後のてんかん発作の悲惨な被害を伝えた。因果関係を国がなかなか認めようとしないのは、今日のコロナワクチン禍と共通している。著しく異なるのは、当時は全国紙が隠すことなく報道したことであり、それをきっかけに、被害者同士が全国的な当事者団体で連携し、東京・大阪・名古屋・福岡等、各地で集団訴訟に踏み切った(「第1の市民運動」。こうした運動の結果、不十分ではあるが、救済制度が創設されたのもこの時期である(50-53頁)。

第3期は、90年代から2008年までである。この時期は、ワクチン副反応の回避策が取られるようになったのが、特筆すべき点であるとされる。90年代になってようやく、長期化していた第1の市民運動が起こした訴訟が終結し、国家賠償責任が認められる。その結果、94年には、予防接種法改正により、義務化が解除され、努力義務体制に移行する。学校等で行われた集団接種から、医師の問診の下、個人がワクチンの効用と副反応を理解し、同意の上で実施される個別接種への転換が行われた(53―55頁)。

この時期に、副反応被害が多かった種痘、ペストなどの予防接種が廃止される一方、MMR(麻疹・おたふく風邪・風疹3種混合)ワクチンによる薬害が発生した。主な症状は無菌性髄膜炎だった。89年に接種が開始され、直後から有害事象が報告されていたが、接種が中止されたのは93年であり、救済認定されただけでも、1000人強の被害者が出た。MMRワクチン禍に対する運動が、第2の市民運動として定義される(56-58頁)。

第3期においては、第2期に始まっていたB型肝炎禍による被害が拡大し、それに対して訴訟が提起された。これが第3の市民運動である。B型肝炎禍の原因は、効率を優先したあまり、規定に反して注射器の連続使用が行われたことにあった。2011年には国と被害者の間で和解が成立し、和解金が支払われ、再発防止策が約束された。48~88年までに、厚労省によると、注射器の連続使用により、最大40万人がB型肝炎に感染した、と報告されている(58-60頁)。

第4期として規定されるのは、2009年から、コロナ禍を含む現在に至る時期である。この時期に問題になるのは、「ワクチン・ギャップ言説」である。この言説は、日本は欧米等の諸外国に比べて日本ではワクチンの承認が遅く、導入するよう外圧がかかる、という傾向を指している。こうしたワクチン・ギャップの解消を目指して、13年から新規に導入されたのが、子宮頸がん(HPV)ワクチンである。未成年を含む若い女性に、感覚障害、運動障害、認知系障害等、有害事象が特に多く報告され、集団訴訟を含む第4の市民運動に発展した。そうした運動の成果もあってか、13年中にHPVワクチン定期接種勧奨の見直しの通知が厚労省から出される。その後、数百人単位で被害救済の認定がなされる等の前進もあったが、WHO等からの外圧もあり、22年4月には接種勧奨が再開された。HPVワクチンについての一般的な議論を見ていると、副反応報告はほぼ全て思い込みに過ぎなかったかのような印象を受けるかもしれない。けれども、副反応被害のみならず、そもそもワクチンが必要かどうかについても、当事者らや批判的な医師・研究者らの声にも耳を傾ける必要がある。例えば、HPVワクチン薬害訴訟全国弁護団のホームページや、この問題に詳しい池田利恵・日野市議の発信が参考になる。

https://www.hpv-yakugai.net/

https://ikeda-toshie.com/hpvv

第4期の最中に発生したのが、コロナ禍である。野口はワクチン問題に取り組むNPO法人・コンシューマーネット・ジャパンの理事長の古賀真子に取材し、コロナワクチン接種の努力義務が、接種を希望しない人々への圧力と苦しみの種になっているという現状を聞き出している。その上で、ワクチンパスポート、行動制限、接種者優遇策は人権侵害であり、「ワクチンファシズム」が実現し、自己決定権が蔑ろにされている、という古賀の考えを伝えている。コロナワクチン接種で、かつてのワクチン禍を経て廃止された集団接種が(職域接種といった形で)復活したことも、本来は大きな問題であろう(159-164頁)。

2 ワクチン禍の理論的(思想的)分析

1で見た薬害の歴史の包括的な回顧と並んで、本書の特色は、哲学・思想を含む理論的な観点からの分析視座が豊かであることである。

M・フーコーの生政治論・生権力論・司牧権力論を、特に人口管理等と結び付け、コロナ禍を含む公衆衛生に適用することは、他の論者においても定番になっている。野口は牧者と羊の比喩を、ワクチン救済に適用する。つまり、「一頭の羊の救済に対して群れ全体の救済に対するのと同じだけの配慮を行わなければならない」、即ち「全体を救済し、健康被害の疑いのある個人をすべて救済するということ」である(25、309頁)。国が認可して推進したコロナワクチン接種であり、副反応の説明も極めて不十分で、インフォームドコンセント違反の疑いが強い。こうした事情がある故、ワクチン以外の合理的な理由が証明できない場合、原則として救済の対象とすることは、私にも妥当であるように思われる。

しかし、本書のフーコー理論応用の特色はむしろ、『言説の領界』等にみられる言説管理論を、コロナ禍・ワクチン禍を巡る論争に適用していることであると私は考える。例えば「真なる言説による偽の言説の排除」だが、ワクチン接種を推進する生政治は、ワクチンの必要性・有効性・安全性に関する肯定的な言説を「真なる言説」と位置づけ、反対する言説を偽の言説として排除する傾向があるとされる。野口はソーシャルメディアによるアカウント削除にも言及しているが、実際に動画配信サイトのユーチューブは、WHOまたは各地域の公衆衛生機関の見解と矛盾する情報を、一律に誤情報と見なして削除している(「医学的に誤った情報に関するポリシー」で検索、本書261-263頁)。ワクチンの必要・有効・安全言説は、必要性・有効性・安全性が保証されていないからこそ、その矛盾として出現している、というフーコーに基づく指摘も鋭い(228頁)。

権力分析に関して野口が依拠するもう一つの理論が、U・ベックのサブ政治理論である。サブ政治とは、議会制民主主義の外延に位置する政治以外の領域が、政治的影響力を持つことを意味する。下からのサブ政治として名指されるのが、戦後日本で起こった四つの市民運動や、既に言及したコンシューマーネットをはじめとする市民団体等である。それとは反対に、ワクチン接種を推進した上からのサブ政治として名指しされるのが、医師・医療関係者、感染症・公衆衛生専門家、製薬会社・業界団体、WHO等である。(39-40頁、195-208頁)。これだけを見ても、下からのサブ政治と上からのサブ政治の力の不均衡が十分に理解できるであろう。しかも、下からのサブ政治の中には、HPVワクチンfor Meのように、接種勧奨が中止されていたために公費接種を受けられなかった若者らを会員として含み、ワクチン接種を求める団体も存在する。こうした団体と、ワクチン慎重派との間には、対抗関係が生じている(211頁)。

フーコーに影響を受け、共同体(コムニタス)と免疫(イムニタス)の関係を、自己免疫化という概念によって考え抜いたのが、現代イタリアの哲学者、R・エスポジトである。エスポジトはワクチン接種とは、それに対して身体を守らなければならないはずの毒が、薬として処方されることであると言う。自己免疫化とは、免疫システムが守らなくてはならない同じシステムに対して強化され、破壊する二律背反的な状態のことである。生を守るために必要な免疫は、生の否定に行き着く、とも論じられる(『近代政治の脱構築 共同体・免疫・生政治』岡田温司訳、講談社、2009年)。具体的な状況に適用すると、(共同体を守るとい目的で)感染症回避のためワクチン接種をするほど、不可避に重篤な副反応が発生するという矛盾が生じる。もう一つの矛盾として、副反応被害を認定するほど、ワクチン接種率が下がるので、生政治側は被害救済をあえて行わない傾向がある、ということだ(以上本書37-38頁、304-305頁)。

ここに犠牲という問題系が出現するが、これに関して著者が引き合いに出すのが、高橋哲哉の「犠牲のシステム」論である。高橋は2012年の著書『犠牲のシステム 福島・沖縄』(集英社)で、原発問題と米軍基地問題に即して、ある者たちの利益が、他の者達の生活・生命を犠牲にして生み出されている、という構造的問題について論じた。野口はこの議論をワクチン問題に応用し、健康な人々がワクチン接種により重篤な副反応を被るという犠牲の構造に着眼する。その上で、「予防接種施策は、集団免疫を獲得するため、その過程で発生する重篤な副反応、薬害、接種間違いなどを被る人々の健康を犠牲にして生み出され、維持される施策である」と定義する(303-304頁)。ワクチンを巡る犠牲のシステムの特色は、次のようなものだと論じられる。

①集団免疫という共同体全体の利益(全体主義)のために、一部の少数の犠牲が発生することを正当化。

②生政治と上からのサブ政治が予防接種施策に内在する「不確実性と非知」を考慮することなく、疫学数理アプローチと経済アプローチに基づき、その優位性を保とうとする。

③ワクチン接種を受けないことに対する生政治と上からのサブ政治・社会・団体・組織・メディアからの同調圧力やフリーライダー批判により、容易に自己決定できない状況がつくりだされる。接種にためらいを示す者に、反ワクチン派の烙印が押される。

④生政治と上からのサブ政治が接種と死亡の因果関係を「評価不能」とみなす曖昧な立場をとり、健康被害の責任を回避。

⑤生政治と上からのサブ政治による自己免疫化システムの構造の維持による犠牲のシステムの継続(308-309頁)。

おわりに:著者の提言と、本書への私の評価

本書の特に優れたところは、以上のような、思想的に深い分析と現状の体制への批判に加え、建設的で具体的な提言を行っていることである(310頁以下)。

①「重篤な副反応は稀にしか発生しない」を「重篤な副反応は一定程度発生する」に改め、予防接種健康被害救済制度に対策を講じる。

②ワクチン接種による健康被害について、「因果関係評価不能」による判断留保をやめ、明らかな否認の事由がない限り、被害認定する。

③重篤な副反応を回避するため、一人ひとりの免疫状況に応じて接種できるよう調整されたワクチンを開発する(接種量・濃度・内容物等)。

④ワクチン接種を受けない権利を、基本的人権として擁護する。

⑤副反応検討部会、疾病・障害認定審査会等に、被害者が構成員として参加できるようにする。

いずれも有意義な提案であり、実施すれば副反応被害を軽減できると考えられる。健康な人に幅広く接種するワクチンは、通常の医薬品以上に、特に高度な安全性が求められる。こういったきめ細かい対策を取ることなしに、漫然と接種を続けて「社会防衛の尊い犠牲」といった全体主義的な論拠を持ち出して被害を正当化することは、人権の観点から、容認し難いところがあるのではないか。

本書は、まず戦後日本のワクチン禍の歴史を包括的に扱うものとして、mRNAワクチン大量接種時代において、必須の教養を提供してくれている。ワクチン禍以外にも、スモン、サリドマイド、イレッサ等の薬害事件が連綿と続いてきたことを、忘れてはならない。

思想的・理論的な視座を重視したことも貴重な功績であり、本書は哲学・思想の知識が、複雑怪奇な現実を理解するに当たって、概念の分析力によってどのような貢献ができるのか、具体的に示した成果だといえよう。

他方で、本書は既存のワクチン禍と現在問題になっているコロナワクチン禍の連続性を描き出すことに成功しているが、ファイザーやモデルナのコロナワクチンがmRNAという新規の遺伝子操作技術を用いていること、つまり断絶性に対する自覚が足りないように思われる。これに関しては、荒川央、小島勢二、福島雅典、宮沢孝幸ら実績ある専門家達が著書や論文、解説動画等で、これまでのワクチンとは次元が違う被害と潜在的リスクに対して強く警鐘を鳴らしている。拙著『ウクライナ・コロナワクチン報道にみるメディア危機』(本の泉社、2023年)第2章にまとめた情報を含め、参照してほしい。

また、著者は「COVID-19(新型コロナウイルス感染症)ワクチンの開発によって、多くの人々の命が救われたことは自明である」(15頁)と断言している。カタリン・カリコらへのノーベル賞授賞理由に明記された「何百万人もの命を救った」と同じ見方をしていることがわかる。ところが私見では、こうした一見自明な公式見解こそが、まさに大いに疑う余地があるのだ。免疫学者の荒川央が、ファイザー社の研究者らが書いた論文に内在する形で、盛んに喧伝された「有効率95%」が、100人中95人に予防効果がある、という意味では全くなく、効果は想定より格段に低いということを実証しているので、参考にしてほしい。

荒川央、note:「嘘と統計:数字のトリック」、2021年6月14日。

https://note.com/hiroshi_arakawa/n/nddb8a5dbb72a

「ワクチン有効率95%は本当か?: マサチューセッツ工科大学 (MIT) の総説論文から」、2021年7月13日。

https://note.com/hiroshi_arakawa/n/n5baba72bea6b

また、特にオミクロン変異株に対して、コロナワクチン接種が逆効果になっていることを示唆するデータが、他ならぬ厚労省から開示されたことは、CBCテレビ等が繰り返し追及したことでもある。

CBC:「新型コロナワクチン打っても“未接種扱い”にしていた…厚労省『理由は不明だが意図的なものではない』」、2022年5月27日。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/cbc/55384?display=1

そもそもコロナ対策の根幹にワクチンを据えた日本の政策を、ビタミンや亜鉛といったミネラルによる克服をエビデンス付きで訴えた医学者の著書も参考に、再考する必要もあるだろう(柳澤厚生『新型コロナウイルスはビタミンC、D、亜鉛で克服できる! 専門医の栄養術』、2021年、主婦の友社)。

とはいえ本書の主要な分析対象はコロナワクチンではなく、歴史的考察に主眼があるので、こういった指摘が本書の価値を大きく損なうわけでは決してない。名哲研会員の皆様をはじめ、多くの思想系研究者に本書を繙いていただき、著者の問題意識を引き継いで発展させていただくことを期待している。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

☆ISF主催公開シンポジウム:日米合同委員会の存在と対米従属 からの脱却を問う

☆ISF主催トーク茶話会:エマニュエル・パストリッチさんを囲んでのトーク茶話会のご案内

☆ISF主催トーク茶話会:

☆ISF主催トーク茶話会:

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

嶋崎史崇

嶋崎史崇

独立研究者・独立記者、1984年生まれ。東京大学文学部卒、同大学院人文社会系研究科修士課程修了(哲学専門分野)。著書に『ウクライナ・コロナワクチン報道にみるメディア危機』(2023年、本の泉社)。主な論文は『思想としてのコロナワクチン危機―医産複合体論、ハイデガーの技術論、アーレントの全体主義論を手掛かりに』(名古屋哲学研究会編『哲学と現代』2024年)。ISFの市民記者でもある。 論文は以下で読めます。 https://researchmap.jp/fshimazaki ISFでは、書評・インタビュー・翻訳に力を入れています。 記事内容は全て私個人の見解です。 記事に対するご意見は、次のメールアドレスにお願いします。 elpis_eleutheria@yahoo.co.jp Xアカウント: https://x.com/FumiShimazaki