「知られざる地政学」連載(48)地政学のための思想分析:J・D・ヴァンスを理解するためのルネ・ジラール、カール・シュミット考(上)

国際

世界支配の歴史を空間および時間に沿って論じる地政学において、その変遷を俯瞰する座標軸として、思想の変化についても注意を払う必要がある。今回は、前回の補論として、7月15日にドナルド・トランプ大統領候補者に伴走する副大統領候補に選ばれたJ・D・ヴァンス(下の写真)に焦点を当てる。ヴァンス本人については、「現代ビジネス」で紹介した拙稿「「トランプは21世紀のキリスト」だって!? キーワードはWWJD」を読んでほしい。

共和党の副大統領候補になったヴァンス(AP)

(出所)https://www.economist.com/united-states/2024/07/16/jd-vance-is-now-the-heir-apparent-to-the-maga-movement

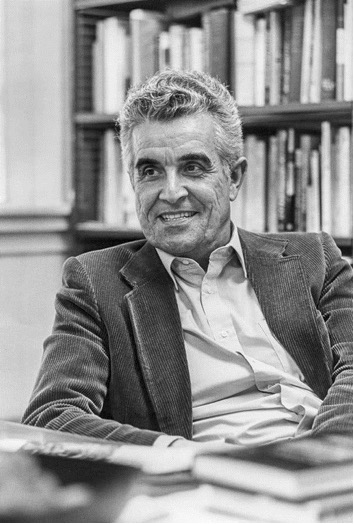

4月の段階で、ヴァンスについて書いた理由は簡単だ。私の注目する思想家二人について、ヴァンスが深くかかわっていることを知ったからである。一人は、ルネ・ジラール(下の写真)であり、もう一人はカール・シュミットである。

ルネ・ジラール 1981年撮影(Chuck Painter/Stanford News Service)

(出所)https://www.nytimes.com/2015/11/11/arts/international/rene-girard-french-theorist-of-the-social-sciences-dies-at-91.html

これから説明するように、二人とも拙著『復讐としてのウクライナ戦争』において詳しく論じている。シュミットについては、拙著『帝国主義アメリカの野望』でも多くの引用をした。そこで、二人の思想を紹介しつつ、ヴァンスについて解説することにしたい。ポスト・トランプの一番手に位置づけられた彼を知ることは、今後の地政学的関心からも重要だからである。

ヴァンスとジラール

私がヴァンスとジラールとの関係をはじめて知ったのは、ヴァンスがカトリック教徒になった2019年にインタビューに答えたときの言葉を読んだときだった。「なぜカトリックなのか?なぜ今なのか?」という問いに対して、ヴァンスは、つぎのようにのべた。

「私にとってもっとも大切な人たちをみると、彼らはカトリックだった。私の結婚相手の叔父はカトリック教徒だ。ルネ・ジラールは本を読むことでしか知らない人だが、彼はカトリックだった。私は3年間、いやもっと前からカトリックについて本を読み、勉強してきた。時がきたのだ。」

世界中の大多数が、勉強不足であると感じている私にとって、「本を読み、勉強してきた」と語るヴァンスに好感をもった。ここでは、私なりの勉強に基づいて、ジラールについて解説してみよう。

勉強資料は、シンシア・L・ヘイブン著「ルネ・ジラールと現在の瞬間」、同著「歴史はテストだ。人類はそれに失敗している」、NYTの記事「フランスの社会科学理論家、ルネ・ジラールが91歳で死去」、ジェラミー・タウンズリー著「ルネ・ジラールの暴力論、宗教論、スケープゴート論」である。

ジラールの著書として、Violence and the sacred, translated by Patrick Gregory, Johns Hopkins University Press, 1979, Things Hidden since the Foundation of the World: Research undertaken in collaboration with Jean-Michel Oughourlian and G. Lefort. Stanford: Stanford University Press, 1987, Battling to the End, East Lansing, MI: Michigan State University Press, 2010を参考にした。

奇妙な因縁

ジラールの思想について語る前にヴァンスとジラールとの奇妙な因縁について書いておく必要があるだろう。ローマ・カトリックを信仰していなかったジラールは、1959年にガンに侵された後、宗教的な目覚めを経験した。彼は子供たちに洗礼を受けさせ、妻のマーサと司祭によって再婚した。

「私は懐疑論者であることを誇りに思っていたので、そのとき、私はびっくりしました」とジラール自身が語っている。彼の作品におけるキリスト教の影響は、1978年に書かれ、1987年に英語で出版された前述したThings Hidden Since the Foundation of the World(世界の基より隠されたもの)』に顕著に現れている。この本のなかで彼は、犠牲者の視点からスケープゴートと犠牲について考察した唯一の宗教がキリスト教であるとのべている。

ついで、このジラールとヴァンスを結びつけたのは、ジラールが教鞭をとっていたスタンフォード大学で哲学の学士号、法科大学院で法務博士号を修めたピーター・ティールである。ティールは1998年にコンフィニティ(後のPayPal)を共同設立し、2002年に15億ドルでeBayに売却するまで最高経営責任者CEOだった。

ジラールの思想

社会科学なるものが存在するとして、カール・マルクスは経済学を基本に据えた研究に従事した。精神分析によって無意識の世界を見出したジークムント・フロイトは性に注目した。これに対して、ジラールは競争と暴力に関する理論の要にミメーシス(模倣)を置いた。このように並べてみると、ジラールの思想史上の重要性を理解してもらえるのではないか。

鍵となるのは、「模倣的欲望」だ。模倣的欲望は、模倣することで相互に惹かれ合うだけでなく、戦う理由でもあると、ジラールは主張した。二、三人が望むものは何でも、やがてだれもが望むようになり、模倣的欲望は伝染し、憧れの人物との直接的な競争を私たちに強いるようになるのだ。競争が激化するにつれて、ライバルはますますお互いを模倣するようになる。たとえそれが、相手の中に映っている自分の姿を模倣しているだけだとしても。同じ戦術を使い、同じ侮辱を交わし、同じステイタス・シンボルを奪い合い、自分より上と見なした者の歓心を買ううちに、敵同士はますます似てくる。時が経つにつれ、対象は二の次、あるいは無関係になる。ライバルたちは互いに執着し、彼らの戦いはそれ自体が目的となってしまう。傍観者は、憧れの友人、隣人、同僚と擬態的に一致することで、「味方をする」ことに引き込まれる。こうして争いは社会全体を包み込み、報復的な(つまり模倣的な)暴力と一騎打ちのサイクルが発生する。

こうして生じるエスカレートする報復の連鎖を終わらせる方途として、スケープゴートは殺され、追放され、あるいは排除される。ジラールは、古代の宗教的生け贄とは、身代わりの人物を殺す儀式を再現し、殺人という行為に一体感をもたらし、以前に社会的大惨事を未然に防いだ神秘的な力を呼び起こす、これにほかならないと主張する。

やや脱線しておくと、「フェイスブックはまず口コミで広まり、口コミということで、二重に模倣的なのだ」というジラールの指摘は実に興味深い。つまり、現代のSNSは、ジラールのいう模倣的欲望を簡単に増殖させるメカニズムとなっており、それが模倣的欲望に基づく報復の連鎖を誘発しているのではないかという疑念をもたらす。

拙著『復讐としてのウクライナ戦争』におけるジラール

ここで紹介した主張は、「復讐」を分析するうえで重要な視点を提供している。このため、私は拙著『復讐としてのウクライナ戦争』において、つぎのように記しておいた。

「 ルネ・ジラール著『暴力と聖なるもの』(Violence and Sacred, Originally published in Paris in 1972 as La Violence et le sacre, first published in 1988, translated by Patrick Gregory, and Bloomsbury Revelations edition first published in 2013 by Bloomsbury Academic)では、人間が果てしない復讐の連鎖に巻き込まれるのを避けるために用いてきた様々な方法を三つに大別している。①予防的措置として、犠牲の儀式によって復讐の精神を別の径路にそらす、②代償措置、戦闘をめぐる裁判などによって復讐を抑制したり、妨げたりする、③裁判制度を確立する――というのがそれである。

ジラールによれば、流された血に対する唯一の満足できる復讐は、殺人者の血を流すことであり、報復は別の報復を呼び起こす。彼は、「復讐の行為の対象となる犯罪は、前例のない犯罪であることはほとんどなく、ほとんどすべての場合において、何らかの先行する犯罪に対する復讐として行われたものである」と指摘したうえで、「復讐とは無限に繰り返されるプロセスである」とのべている。ゆえに、復讐が共同体の一部に現れると、共同体全体を巻き込む恐れが生じる。だからこそ、復讐が復讐を引き起こすという悪循環を断ち切る工夫が必要となる。

その方法として考え出されたのが生け贄であるとジラールは考えている。生け贄(犠牲)のプロセスは、復讐心を抑えることによって暴力の蔓延を防ぐのだ。宗教や刑罰を科す司法制度によっても、復讐による連鎖を断ち切ることは可能だが、そうした制度化の前段階として、生け贄による犠牲をささげるという供儀の段階があった。」

ジラールの結論=「イミタチオ・クリスティ」

やや先を急ごう。ジラールは、カトリックになって以降、模倣的対立を暴力の原因とみなすようになる。二人の男、二つの都市、二つの集団は、共通の欲望の対象を手に入れるために、必然的に争いに巻き込まれる。対立を解決する唯一の方法は、部外者(外国人、不具者、王、女)を非難することである。暴徒はスケープゴートに対して団結し、犠牲者は生け贄とされ、調和が回復される。その恐ろしい行為を隠蔽するために、免罪符となる神話が発展する。古代の社会では、スケープゴートが神格化されることさえある。それゆえ、オイディプスはテーベで疫病のせいにされ、迫害され、コロノスで美化される。

ジラールは聖書を「反神話」、つまり人類が野蛮から這い上がってきた長い道のりを描写したものだと考えるようになる。暴力、報復、復讐に燃える神は、何世紀にもわたって、赦し、悔い改め、身代わりが無実であることの啓示というテーマへと発展し、十字架刑で頂点に達する。

「私の理論は、前衛的であると同時にキリスト教的な理論であるため、人々は反対する」とか、「前衛的な人々は反キリスト教的であり、キリスト教徒の多くは反前衛的である。クリスチャンでさえ、私に不信感を抱いている」といったジラールの発言は重い。

こうして、ジラールは、「私たちは隣人と向き合い、無条件の平和を宣言しなければならない。たとえ挑発されても、挑発されても、私たちはきっぱりと暴力を放棄しなければならない」という結論に達する。

この困難から抜け出す唯一の方法は、イエスを模倣モデルとする「イミタチオ・クリスティ」(Imitatio Christi)、すなわち、「キリストにならいて」であるということになる。これは、無償の贈与行為を意味する「純粋贈与」をなしたキリストに倣えということだ。別言すると、「私たちは赦さなければならない!」のである。

こうした問題意識から、拙著『復讐としてのウクライナ戦争』では、つぎのように書いておいた。

「 だが、西洋の歴史は、「互酬的な贈与の(自己)否定」がもたらしうる帰結を否認し、抑圧することを繰り返す。つまり、贈与と返礼という関係に執着した見方が広まるのである。あるいは、損失に対する復讐・報復・制裁による互酬性の回復への執着が深まる。これは、イスラーム教や儒教とは異なり、キリスト教の布教にカトリック教会が大きく関与してきた歴史がかかわっている。「神-人間」との間に「神-教会-人間」という関係が生まれ、神の管理代理人(スチュアード)としての教会が「聖なる権威」のもとに「俗なる権力」と覇を競うなかで、教会は贖罪を自らの勢力拡大に利用しようとしたのである。ゆえに、「純粋贈与」の思想がしおれてしまう。それは、被害に対する代償として、復讐するのか、報復するのか、それとも制裁を加えるのか、あるいは忘却するのか、といった対応にも影響をおよぼしたに違いない。キリスト教神学による贖罪の利用こそ、現代までつづく西洋文明のもつ、隠れた「咎」のようなものなのである。」

私の問題意識は、模倣的対立としての暴力という構図を認めるにしても、西洋の模倣と東洋の模倣はその価値観に差異があり、その差異の現在を探究しなければならないというものだ。ともすれば、キリスト教神学的価値観を世界に広げるという模倣が世界中で対立を引き起こしていることに気づかなければならない。

聖アウグスティヌスを守護聖人に選んだヴァンス

先に紹介したインタビューで、ヴァンスは、「あなたは聖アウグスティヌスを守護聖人に選んだ。なぜか?」と問われた。「いくつかの理由がある」としたうえで、「アウグスティヌスは私に、キリスト教信仰を強く知的な方法で理解する方法を与えてくれた。私はまた、怒れる無神論者の時期も過ごした。クリスチャンになるには愚かでなければならないという嘘を信じて人生の大半を過ごしてきた私にとって、アウグスティヌスはそれが真実ではないことを感動的な形で示してくれた」とのべている。

彼自身はこのとき、聖アウグスティヌスの「『告白』にかなり心を動かされた」とも語っている。その第7巻には、「少なくとも、卑しい神に倣え」というよく知られた一節があることをご存じか。まさに、ヴァンスはジラールの思想と深いところでつながっているといえるだろう。

ヴァンスは、「社会的保守主義が21世紀に生き残るための課題のひとつは、中絶のような問題だけでなく、政治経済や共通善に関するより広いビジョンを持たなければならないということだ」と語っている。こうした広い視野をもつ人物がヴァンスであることを知ってほしい(ジョー・バイデンに代わって民主党大統領候補となるカマラ・ハリスのような皮相で無能な人物と比肩するまでもない)。

政治的暴力への対応

いま、世界には政治的暴力の潮流が広がりをみせている。2024年7月13日のドナルド・トランプ前米大統領暗殺未遂事件の前には、2020年の大統領選の投票認証を阻止しようとした暴徒による国会議事堂襲撃事件、2017年の議会野球での共和党下院議員スティーブ・スカリス銃撃事件、2020年の民主党知事グレッチェン・ウィトマーに対する誘拐計画があった。

2023年の岸田文雄首相の暗殺未遂事件もあった。2022年には安倍晋三元首相が殺害された。2023年8月には、エクアドルの大統領候補が選挙集会後に暗殺された。2024年5月15日には、スロバキアの首相が銃撃し、負傷した。

こうした現実をよく考えてほしい。ジラールの思想は決して荒唐無稽な詭弁ではない。松岡正剛は「千夜千冊」の一冊として、ジラールの本を取り上げて興味深い点を指摘している。

「実は多くの社会で「模倣の禁止」は正当なことだとおもわれている。すなわち、「模倣はいけません。でもみなさんは自由な競争をしていいのです。それが権利というものです」というロジックで押し通すのである。資本主義の自由市場はこれでできている。しかし、これは資本主義ができるずっと前の、権力や権益が生じた当初から行われていたことだった。文明はその初めから横取りという迫害をおこなってきたのだ。」

こう指摘したうえで、松岡は、「それよりも先行文明のもっとも狡猾で利得に富んでいただろうことを継承者が横取りし、隠蔽して、それを新時代では正当化するほうがいい」と指摘したうえで、「かくて、文明の奥底でおこなわれてきたことは、この「くりかえし」だった。何かが借りられ、何かが盗まれ、何かが模倣されたのだ。そうだとすれば歴史観とは、この借りものや盗んだものや模倣されたものに目を凝らし、そこから再構成され再編集されるべきなのである。ジラールは、そう言いたかったのだ」と書いている。

こうした文明史観こそ、政治的暴力に立ち向かう方途になりうると、私には思われる。

「知られざる地政学」連載(48)地政学のための思想分析:J・D・ヴァンスを理解するためのルネ・ジラール、カール・シュミット考(下)に続く

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)