「知られざる地政学」連載(54):地政学の基本中の基本「安全保障」について講義する(上)

国際

おそらく日本の大学で、世界水準の地政学の授業が行われているところはないだろう。理由は簡単だ。戦後、地政学という学問が戦争にかかわる疎ましい学問として軽蔑されてきたからである。その結果、日本の地政学・地経学のレベルは低レベルにとどまっている。

最後の著書紹介にあるように、私は、ロシアの地域研究からスタートして、エネルギー、権力、サイバー空間などについて意図的に研究をすることで、地政学の全体像を意識しながら、もう20年以上研究生活をしている。こんな私からみると、世界水準の地政学を教えうる日本人はかぎりなく皆無に近いのではないかと言わざるをえない。

いまの私の心配事は、これからテレビや新聞でますます報じられるであろう、自民党総裁選や立憲民主党代表選において、日本の安全保障について論じられる内容である。地政学の核心部分である安全保障問題に対する理解が、国民はもちろん、政治家、官僚、学者、マスコミ関係者などにまったく広まっていないと思うからだ。

そこで、今回はこの安全保障論について三つの論点に分けて講義する。

論点1:ウクライナによる対ロ「奇襲攻撃」

日本の主要マスメディアは「情報統制」下にある。そのため、大多数の日本人は騙された状態にあり、その騙された人物が、今度はその騙された情報を喧伝する結果、ほぼ日本全体が「だましだまされる」相互関係のもとで「戦前」と同じ状況に置かれている。

だからこそ、私は拙著『帝国主義アメリカの野望』の「あとがき」において、「私はいま、「戦前」を生きているのかもしれないと感じている」と書いた。

私の主張が誇大妄想ではないことを示そう。まず、「現代ビジネス」に公開した拙稿「「越境攻撃」と称される「ウクライナ版・真珠湾攻撃」……最後はロシアの核兵器を浴びるぞ」を読んでほしい(なお、このタイトルについては、私はまったく関与していないが、編集者は熟慮を重ねてこうしたのだろう)。ここに、日本人が置かれている由々しき現状を紹介しておいた。

これから先は、この拙稿を熟読してもらったことを前提に語りたい。紙幅の関係による節約のためだ。

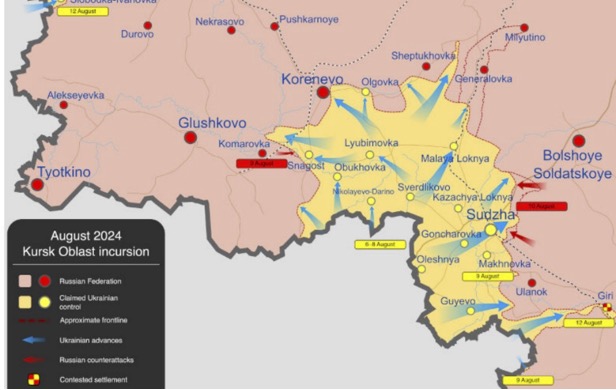

日本の主要マスメディアは、8月6日はじまった、ウクライナによるロシア侵攻が「奇襲攻撃」であったにもかかわらず、「越境攻撃」としか書かない(奇襲攻撃の実態については下図を参照)。明らかにディスインフォメーション(意図的で不正確な情報)による情報工作を行っている。

わかりやすいのは、「ウクライナの攻撃を「侵略」と呼んではならない」と主張している、デヴィッド・フレンチというNYTのオピニオン・コラムニストのように、ウクライナ政府寄りの人物は決して「奇襲攻撃」という表現を使わないことである。彼の8月15日付の長文記事を丁寧に読んでも、「奇襲」(surprise)という言葉はまったく出てこない。

つまり、日本の場合、主要マスメディアはこぞってウクライナ寄り、すなわちアメリカ政府べったりの報道に徹していることになる。

だが、アメリカの主要マスメディアは、「奇襲攻撃(surprise attack)という言葉を使うな」といった当局からの圧力は受けていない。その証拠に、8月27日になってもWPは、「ロシアのクルスク国境地域の一部であるスージャの町を含む地域は、8月6日の奇襲攻撃により占領された」と、事実を書いている。

クルスク侵攻(2024年8月)

(出所)https://johnmenadue.com/the-kursk-offensive-a-foolish-move/

なぜ「奇襲攻撃」を「越境攻撃」と報道するのか

先に紹介した拙稿「「越境攻撃」と称される「ウクライナ版・真珠湾攻撃」」に書いたように、米兵であれば、おそらくだれでも「奇襲」=「日本によるパールハーバー攻撃」を思い浮かべるだろう。「奇襲」であればこそ、日本軍は大勝利に酔いしれたが、逆に、アメリカ側は激怒し、日本との戦争を決意した。そこには、日本への「復讐」という目的があったに違いない。

その心理的状況こそ、日本に二度にわたって核兵器を落とした惨禍の遠因となっているはずだ(直接的には、映画監督・脚本家・映画プロデューサーであるオリバー・ストーンがドキュメンタリー「もうひとつのアメリカ史」で主張するように、対日参戦へと動いていたソ連を牽制するねらいが大きかったのであろう)。少なくとも核兵器使用に対する心理的障壁を低くするのに、このパールハーバー攻撃があったとみなすことができる。

この仮定が正しければ、今回のウクライナによる対ロ奇襲攻撃は、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の核使用のハードルを引き下げたと容易に想像できる。この奇襲への「復讐」という名目を得たことで、アメリカが日本に核兵器を使用したように、戦争終結に反対するウクライナ勢力に核兵器を投下しやすくなったと言えるだろう。あるいは、ウクライナ軍がロシア国内にまで侵攻したり、アメリカや北大西洋条約機構(NATO)加盟国から供与された武器による対ロ攻撃が激化したりしたとき、ロシアは奇襲への「復讐」として核兵器を用いるかもしれない。

ミアシャイマーの鋭い指摘

先の拙稿「「越境攻撃」と称される「ウクライナ版・真珠湾攻撃」で紹介した、ジョン・ミアシャイマーシカゴ大学教授の意見もここで紹介しておきたい。私がミアシャイマーを高く評価していることは多数の拙著にも論文にも書いた。ここでは、彼が戦争戦略について熟知しているということを強調しなければならない。

そう思ったのは、2023年9月に公表された、彼の論文「負けるべくして負ける ウクライナの2023年反攻」を読んだときだった。私はこの論文に脱帽した。同論文はウクライナ戦争を研究するうえで必読である。はっきりいうと、小泉悠や防衛研究所の複数の研究者のような「似非専門家」とはレベルが違う(かつて小泉の著書の書評をある学会から頼まれた私は断った。情報収集努力が足りない彼の本は論評対象とするレベルに達していなかったからだ)。だからこそ、最近のミアシャイマーの分析は心に留めなければならないのだ。

ミアシャイマーは、クルスク州へのウクライナの攻撃を「愚かな行動」(A Foolish Move)と断言している。さらに、「ウクライナの(クルスクへの)侵攻は大きな戦略的失策であり、敗北を加速させるだろう」と明確に指摘している。

なぜ失策であるかというと、消耗戦の成功の鍵を握るのは死傷者数であり、西側の論者がこだわる領土の占領ではないからだ(この指摘こそ、ウクライナのロシア占領地とロシアのウクライナ占領地を交換して和平に結びつけようとするウォロディミル・ゼレンスキー大統領の発想の「愚かさ」への批判なのである)。「クルスク攻防戦における死傷者数の比率は、二つの理由から決定的にロシアに有利である」と、ミアシャイマーは書いている。①ウクライナ軍が無防備な領土を効果的に制圧したため、ロシア側の死傷者が比較的少なかった、②モスクワは攻撃を察知すると、進撃してくるウクライナ軍に対して素早く大規模な航空戦力を投入した――という二つを記している。加えて、「当然のことながら、攻撃軍は多くの兵士と装備の大部分を失った」とも指摘している。

安全保障と奇襲

日本政府は、ウクライナの「奇襲攻撃」を「越境攻撃」を言い換えることで、何を隠したいのだろうか(少なくとも、日本のマスメディアはなぜ「奇襲攻撃」と表記しないのか)。日本がかつてアメリカに「奇襲攻撃」を行った事実を思い起こさせたくないのだろうか。あるいは、ウクライナによる「奇襲攻撃」が恥ずべき行為であったと国民に知られると、アメリカに尻尾を振って、ウクライナ支援をしにくくなるとみているのだろうか。

実は、「奇襲攻撃」に対する安全保障まで射程に入れた対策をたてようとすると、守りを固める側は恐ろしくカネのかかる準備を強いられる。通常は、少なくとも主権国家同士の戦争を想定すると、戦争の「事前通告」が大前提となっている。ゆえに、ゼレンスキーが今回行った「奇襲攻撃」による対ロ侵攻は決して容認されるべきではない。なぜなら、「奇襲攻撃」をすれば、一時的に領土を占領したり、大打撃を与えたりするのはきわめて簡単だからである。かつての日本軍がそうであったように、あるいは、今回のウクライナ軍が示したように。

ただし、プーチンには歯がゆさがある。ウクライナとは「特別軍事作戦」を展開していると称するプーチンにとって、「戦争開始には事前通告が必須」という国際法上の常識をもち出すことができなかったのだ。ウクライナ軍による対ロ侵攻は、事前通告なしに実施されたが、すでにロシアとウクライナは2022年2月24日以降、戦争状態にあるので、日本軍が真珠湾でアメリカ軍に行った両国の開戦前の「だまし討ち」とは異なっている(事前通告しようとしていたという話があるが、事実上、奇襲であったとみるのが通説だろう)。

それでも、「テロ」は奇襲を前提として行われること多いから、この「対テロ作戦」には、「対奇襲作戦」という意味が込められている。

本当は、アメリカ政府をはじめ、ヨーロッパ諸国や日本の政府はゼレンスキーを糾弾しなければならない。彼を放置すれば、プーチンを怒らせて核兵器使用の口実を与えることになるからにほかならないからである。

ところが、ジョー・バイデン大統領はゼレンスキー大統領を叱責することすらできずにいる。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相を非難・糾弾できないのと同じ構図である。同時に、この西側の姿勢は、北朝鮮の韓国への「奇襲攻撃」や、中国による台湾への「奇襲」への心理的ハードルを下げる方向に働くのは間違いない。

私は、戦況といったことにできるだけ禁欲的でありたいと考えている。だが、今回の「奇襲事件」については、この禁欲を解くことにした。「奇襲攻撃」を「越境攻撃」と言い換えて皮相な戦況議論を展開する、日本の似非研究者や似非専門家が人間として赦しがたいからである。三度戦争保険を付保したうえで、現実戦争を取材した者として、「戦争の悲惨な現実を無視した彼らの言説はまったくの空論でしかない」と声を大にして言いたい。現実を見ない歪んだ議論では、安全保障をそもそも論じてはならないのだ。ゆえに、この問題を「論点1」として取り上げたのである。

論点2:際限なき「セキュリティ」

論点1の説明から、安全保障が錯綜とした難題であることに気づいてほしい。しかも、「奇襲攻撃」まで容認してしまうと、猛烈に広範囲の安全保障までもが課題となる。

ここでは、安全保障について哲学的に考察することで、そもそもの安全保障とは何かについて考えたい。安全保障そのものの概念に対する理解をもっと深めたいのだ。

私は、拙著『官僚の世界史』や『プーチン3.0』において、安全保障を哲学的に分析したことがある。ここでは、そこでの成果を繰り返したい。

安全保障を意味する“security”は、ラテン語の“securus”(形容詞)ないし“securitas”(名詞)を語源とし、これらは欠如を意味する“se”(~がない)という接頭辞と、気遣いを意味する“cura”の合成からなっている。つまり、気遣いのない状態こそ安全を意味している(たとえば、安全保障をロシア語では、“безопастость”と表現する。直訳すれば、「危険のない状態」ということになる)。

なお、これらのラテン語は、エピクロスらが人間の到達すべき理想としたギリシャ語の「アクラシア」(合成語で「心が乱されていない状態」を意味する)の訳語・対応語として用いられた(市野川容孝著「安全性の論理と人権」『人権の再問』)。他方、安全という日本語は、かなり古くから、たとえば『平家物語』第三巻の「医師問答」で「願はくは子孫繁栄絶えずして(……)天下の安全を得しめ給へ」という形で用いられており、その意味も今日と同様、危険のないこと、平穏無事なこと、である(『日本国語大辞典』小学館, 第2版)。しかし、この「安全」という言葉は当初、英語のsecurityの訳語としては用いられず、これには「安心」「安穏」などがあてがわれる一方、safetyの訳語として用いられた(ヘボン『和英語林集成』, 1867年)。市野川の調べでは、1884年の『明治英和辞典』で初めて(safetyと同時に)securityの訳語として「安全」が登場する。Safetyとsecurityの両方に対応できるドイル語のSicherheitに対しては、すでに1872年の『和訳独逸辞典』で「安全」という訳語があてられている。

「知られざる地政学」連載(54):地政学の基本中の基本「安全保障」について講義する(下)に続く

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

☆ISF主催公開シンポジウム:ウクライナ情勢の深刻化と第三次世界大戦の危機 9月30日(月)13時半から

☆ISF主催トーク茶話会:伊勢崎賢治さんを囲んでのトーク茶話会のご案内 9月23日(月・祝)15時から

☆ISF主催トーク茶話会:仙波敏郎さんを囲んでのトーク茶話会のご案内 9月25日(水)18時半から

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)