改めて検証するウクライナ問題の本質:Ⅹ ポスト冷戦の米世界戦略と戦争の起源(その1)

国際時間の経過とともに、ウクライナ戦争をめぐる当初のエモーショナルな雰囲気が変化してきた。世界を覆った「反ロシア」・「ウクライナ支援」の熱狂は明らかに後退し、それをリードしてきたマスメディアからも冷静さを取り戻す気配がうかがえる。

こうした変化は、①ネオナチのアゾフ連隊が籠城していた南東部マリウポリのアゾフスターリ製鉄所の陥落(5月17日)が象徴するロシア軍の着実な前進、さらには②ルーブルが堅調を維持し、ロシアの外貨収入が増加して打撃が限定的な一方、欧米の物価高を招いている経済制裁の見込み外れ、といった現状によってもたらされた。

Azovstal in Mariupol, Ukraine before war. Steel plant at night. Steel factory with smokestacks. Steel works, iron works. Heavy industry. Industrial landscape with metallurgical combine, smokes, lights

加えて、③スイス・ダボスの「世界経済フォーラム年次総会」(5月23日)における、元国務長官ヘンリー・キッシンジャーのウクライナの「分割」もやむなしとする発言に象徴される「交渉優先路線」の機運にも影響されていよう。

『ニューヨーク・タイムズ』(電子版。以下同)は5月10日付の記事「ウクライナ戦争の地理的現実:ロシアは東部の大半を掌握した」(注1)で、開戦当初からの「ウクライナ善戦」を強調するトーンを変更。東部ドンバスや黒海沿いの南部における同軍の劣勢と、経済的苦境を報じ始めた。

さらに同紙は5月19日付の社説「ウクライナの戦争は複雑化しているが、米国はそれに対応していない」で、「ウクライナのロシアに対する決定的勝利は……現実的な目標ではない」と指摘。バイデン政権が「勝利の幻想」を追い求めれば「ロシアとの全面戦争に突入し、米国の利益にはならない」とし、「交渉による平和」を考慮すべきだと示唆した(注2)。『ニューヨーク・タイムズ』が社説で「平和交渉」に触れたのは、これが初めてであったろう。

『ワシントン・ポスト』も5月26日付で掲載した「東部で見捨てられたように感じているウクライナ志願兵」との記事(注3)で、それまで欧米メディアが好意的に描いてきたウクライナ軍のイメージを一変させ、ろくな装備もなく「一日一個のジャガイモだけで」塹壕に閉じ籠る軍内部の悲惨極まる実態を報じて注目を集めた。

ウクライナ危機の「米国の責任」

さらに国際的な知名度はそれほどでもないが、米国中西部で圧倒的な部数を誇る共和党系の『シカゴ・トリビューン』が6月13日付で掲載したコラム「NATO拡大の誤り」(注4)も注目に値する。

冷戦期の「封じ込め」の立案者である戦略家ジョージ・ケナンが生前に「ロシアとの関係への否定的影響を懸念して」NATO(北大西洋条約機構)の拡大に反対していた事実を想起しながら、ウクライナの「中立的地位」を考慮すべきと主張。そのためにウクライナがNATOに加盟せず、「ロシアと欧州の緩衝地帯へ転換」するよう求めている。

地方紙レベルでも見られるようになったこうした論調を、「ほとんどすべての米国メディアと同様、ロシアの侵攻を悪と善、民主主義と権威主義の巨大な戦いと見なしてきた同紙にとって」、「ウクライナでロシアを打ち負かすよう米国とNATOを好戦的に支援してきた当初の姿勢から転換する小さなステップ」(注5)と評価する見方がある。

ウクライナの戦争をロシアの一方的な「侵略」と単純化せず、その根源をNATOの東方拡大を始めとして歴史的に探究しようとする機運がようやく広がってきたのではないか。

もっともこのコラムは、米国の政治学者ジョン・ミアシャイマーが英『エコノミスト』誌3月11日号に発表した記事「なぜ欧米にウクライナ危機の主要な責任があるのか」の趣旨に近い。ミアシャイマーは「2014年2月に始まったこの危機の主な責任は欧米、とりわけ米国にある」(注6)と、NATOの拡大とそれへのウクライナ加盟の推進を批判したが、開戦当初は主流メディアでほぼ顧みられることはなかったのだ。

ただ、ミアシャイマーは「2008年4月のルーマニアのブカレストで開催されたNATO首脳会議で、ジョージ・ブッシュ政権が働きかけて、ウクライナとジョージアを『加盟させる』と発表したことが発端だった」とも指摘するが、ウクライナの戦争は「08年4月」あるいは「14年2月」よりも起源は古い。

いったんは葬られた米国の世界支配路線

おそらく今回の戦争は、まず①米国の冷戦後の世界一極支配戦略と、②そこでの地政学的優先対象とされた黒海の位置づけ、という項目を順に踏まえながら、③ウクライナ(及びその周辺地域)を足場とする対ロシア軍事挑発の3点を総合的に考察しないと、根源に迫るのは困難となる。これに反して一般に見られるようにロシアの「2月24日」の侵攻だけを焦点化すると、「反ロシア」・「ウクライナ支援」のプロパガンダに容易に巻き込まれてしまう。

米国は冷戦終結後、現在まで6人の大統領が誕生しているが、一貫したウクライナ政策があったのではない。だが①が不変であり続ける限り、今回の戦争が派生する要因が常に内在化されていた。2001年の「9・11事件」を契機とした「対テロ戦争」の全面化から、18年1月に発表された国防総省の『国防戦略』に象徴される中国とロシアという「権威主義国家」を主要な「敵」と設定した変化はあったにせよ、①に変更が加えられた形跡はない。

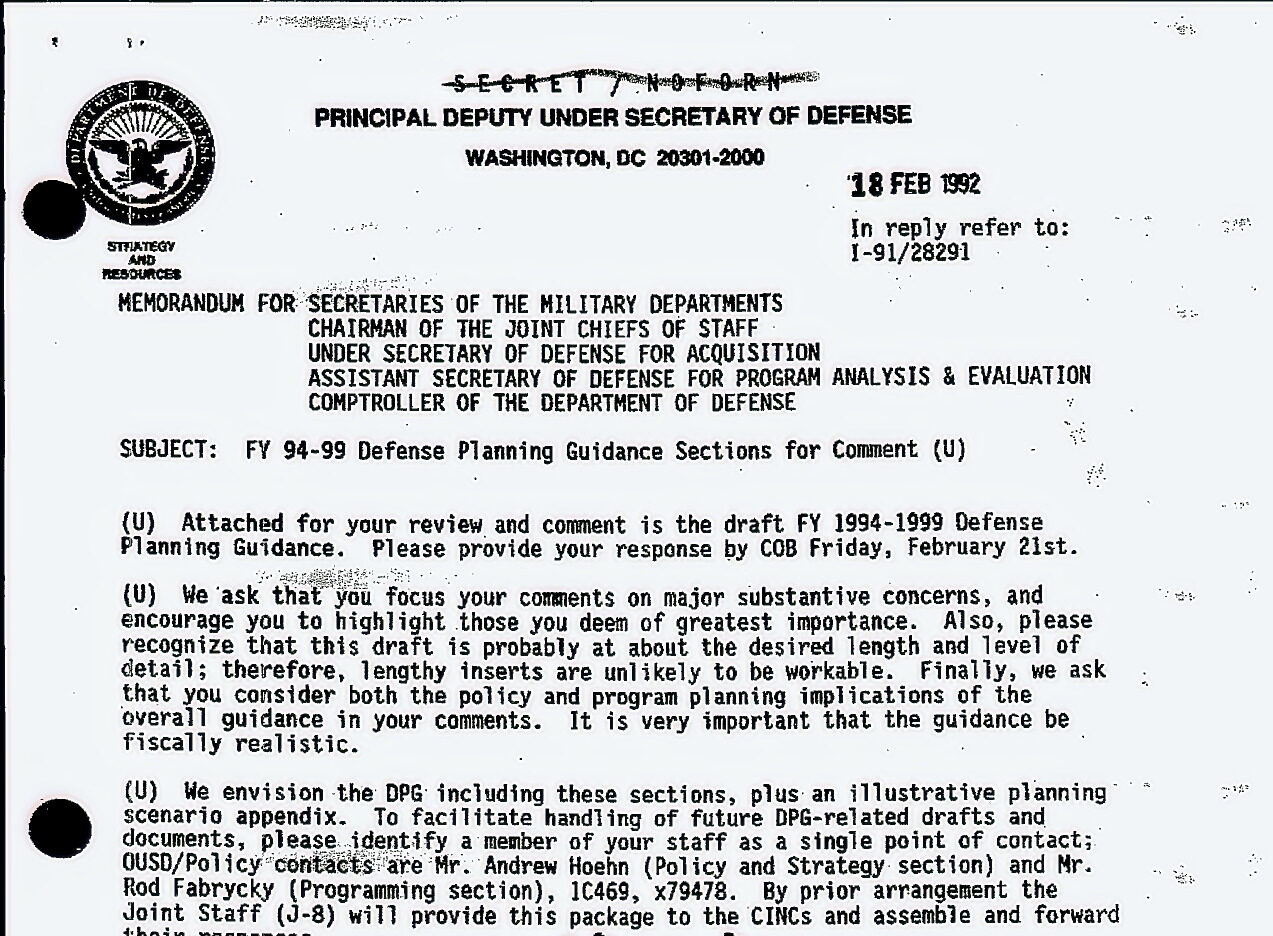

米国は1991年12月25日の旧ソビエト連邦崩壊後に、間を置かずポスト冷戦の方針を確定できたのではないが、原型となるのは、ジョージ・ブッシュ(父)政権時代に『ニューヨーク・タイムズ』が92年3月7日付で内容の一部をスクープした、「国防計画指針案」(Draft Defense Planning Guidance)であろう。

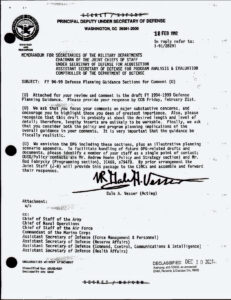

米国防総省(1992年2月18日)”FV 94-99 Defence Planning Guidance Sections for Comment”(National Security Archive)

これは当時のディック・チェイニー国防長官(後の副大統領)のもとで、国防次官だったポール・ウォルフォイッツが国防次官補のザルメイ・ハリルザドや、国防次官補のルイス・リビーらと共に作成にあたったとされる。原文は公開されているが、未だ黒塗り部分が多い(注7)。特に注目すべきは、第一章「目標と目的」におけるB項「国防戦略の目的」の以下の記述だ(傍線引用者)。

「米国の第一の目的は、旧ソビエト連邦の領土であろうが別の場所であろうが、旧ソビエト連邦が以前及ぼしていたような秩序への脅威を有する新たなライバルの再出現を阻止することにある。このことは、新しい地域防衛戦略の根底にある主要に考慮すべき事項であり、強化された支配の下でグローバルパワーを出現させるのに十分な資源を持つ地域を、敵対する国が支配することを防ぐよう努力することが要求される。これらの地域は、西ヨーロッパと東アジア、旧ソ連圏、そして南西アジアが含まれる」。

「米国は、競争相手がより広い地域的あるいは世界的な役割を望むのを抑止するメカニズムを維持する必要がある。効果的な軍事再編能力は重要であり、それは潜在的なライバル国が世界で優越的な軍事態勢を素早くあるいは容易に獲得するのを望むことはできないということを意味している」。

成澤宗男

成澤宗男

1953年7月生まれ。中央大学大学院法学研究科修士課程修了。政党機紙記者を経て、パリでジャーナリスト活動。帰国後、経済誌の副編集長等を歴任。著書に『統一協会の犯罪』(八月書館)、『ミッテランとロカール』(社会新報ブックレット)、『9・11の謎』(金曜日)、『オバマの危険』(同)など。共著に『見えざる日本の支配者フリーメーソン』(徳間書店)、『終わらない占領』(法律文化社)、『日本会議と神社本庁』(同)など多数。