登校拒否新聞7号:病気じゃない?

社会・経済この界隈で最も読まれた本は奥地圭子『登校拒否は病気じゃない――私の体験的登校拒否論』(1989年)だろう。タイトルにあるように「病気じゃない」と主張している。では、登校拒否は「病気」とされていたのか?と言うと、そうとも言えない。

高木隆郎という児童精神医学を志していた精神科医が「心因性登校拒否」と概念化したのが「神経症的登校拒否」「登校拒否症」の始まりである。「母源病」とまで言った医師もいたほどで、確かに「病気」とされた面もある。しかし、それは事の一面に過ぎない。「心因性登校拒否」とでも言うべき症例を最初に確認した高木は対人恐怖症の一種として考えていたわけで、学校に行かないこと自体を病気と考えていたわけではない。ある意味、当たり前のことなんだが、この点が看過されて「病気じゃない」という主張が独り歩きした。何らかの精神疾患を抱えているために学校に行っていない子どもがいる、というのが高木の着目点であった。この点は素直に認めるべき、というのが私の主張だ。産湯と共に赤子を流す、という言葉がある。「母源病」のような極端な例があるからと言って、「病気じゃない」と全否定してしまうのでは元も子もない。

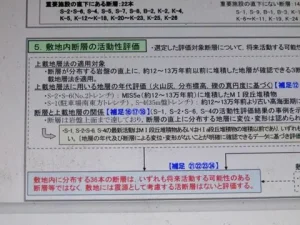

古典精神医学には精神病と神経症という二大区分がある。高木は学齢期の子どもであっても精神病を発症することがあるというアメリカの児童精神医学の知見をもって長期欠席者の調査を行った。当時、京都市には市電が走っていて、その環状線内に限っての調査である。その結果、入院させるような症例が2例見つかった。しかし、どちらも入院後、すぐに回復してしまった。彼は精神病という診断を誤診と認めた上で、別に神経症を原因とした欠席例があることを発見した。それが対人恐怖症の一種とされる「心因性登校拒否」である。この場合、登校拒否という言葉にはあまり意味がない。精神病(内因性)と神経症(心因性)という区分において、後者を原因とした例という意味で「心因性登校拒否」という概念は形成されている。この高木の主張に対して「病気じゃない」と反論しても空を斬る。

登校拒否は民間用語という点については号を改めて書こう――と、本紙3号の末尾に記したまま7号に至ってしまった。改めて書く予定に変わりはないが、この点は拙著『盟休入りした子どもたち――学校ヲ休ミニスル』に詳しく書いているので参照されたい。今は高木の言うところの「心因性登校拒否」というのが神経症(心因性)を原因とした長期欠席例という意味であることを確かめておこう。文部省としては経済的理由や家庭的理由による欠席例があることを認めていた。街頭で花を売っているとかリヤカーで野菜を売ってるとか漁業の手伝い、農繁期とか戦後はまだ家業の都合で学校を休んでいる例が多かった。高木は日本に児童精神医学を確立した泰斗である。彼は子どもたちが学校を休む理由として児童神経症があることを認めた。であるから、その点は素直に認めるべき、というのが私の主張だ。

「母源病」というのは小児科医が言い出したものだ。これに対しては本紙2号にも引いた若林実(小児科医)の著書『エジソンも不登校児だった』(1990年)に反論がある。「母源病」の提唱者は久徳重盛である。ウィキペディアにある「母源病」のページによると彼は小児科医であり精神科医であることになるけど、小児科は内科であるから精神科とは違う。この点は重要だ。というのも、この問題は高木のような精神科医が提唱した疾患概念が心理学者によって誤解されたことに原因の一端があるからだ。「神経症的登校拒否」という「的な」という漠とした表現が心理学系の学者や児童相談所の臨床心理判定員、セラピスト、ケースワーカーといった心理職によって好まれて使われたことには理由がある。「登校拒否症」という表現も同様だ。これに対して「症」などと言っては病気のようだ、と反論しても意味はない。例えば「恐怖症」「恐怖」は共にフォビーというドイツ語の訳語である。「症」を付けようが取ろうが概念規定に変わりはない。

誤解とは言わないまでも、同じようなことが小児科医に対しても言える。この問題について最初期から発言していた小児科医としては平井信義がいる。若林の『エジソンも不登校児だった』では彼が精神科医として扱われている。この本には『登校拒否のカルテ』を書いた高橋吉臣が獣医師であることが明記されているので、彼はこの点に無頓着であったわけではないが間違えたのだろう。平井は西ドイツに留学して治療教育学を学び、ハンス・アスペルガーの『治療教育学』を翻訳した小児科医である。彼の本『学校嫌い――こうして直そう こうして防ごう』(1975年)が副題にあるように「治す」でなくて「直す」なっていることが彼の医師としての見識を示している。ただ、若林が批判しているように、平井はだんだんと「治す」という方向に舵を切ったということは言えそうだ。

「母源病」についてここで言うことはない。久徳は登校拒否=「母源病」としたわけではない。自閉症やぜんそくもひっくるめて「文明病」と主張していたわけで、スケールの大きさに驚くばかりだ。むしろ、それに反論している若林自身が「心因性登校拒否」という精神医学の疾病概念を誤解していることが気にかかる。『エジソンも不登校児だった』には次のような一節がある。

〝「不登校」という病気が存在しないのは「発熱」という病名がないのと同じことだ〟ということです。おとなも子どももさまざまの原因で発熱しますが、ご存知のとおり「発熱」という病名にお目にかかることはないのです。子どもたちが学校へ行けなくなるというのも、発熱と同様にひとつの「状態」であって、その原因はすでに見てきたように、ひとつだけではありません。

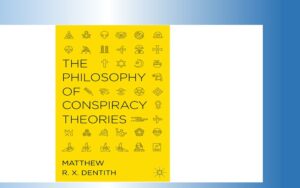

この主張はおかしいのである。何がおかしいかわからない人は学校哲学者の書いた本を読みなさい。偏った主張に対して意味をなさない反論がなされるという悪循環がある。「心因性登校拒否」という精神医学の概念規定――難しく言うと論理の結構を押さえないから、言葉で物を考えることになる。わざわざ括弧が付いている「状態」とは「状態像」「病像」とも言われる精神医学の用語であり症状を意味する。であるから「不登校状態」という言い方がそもそもおかしい。

若林先生の本は1988年9月16日付『朝日新聞』夕刊を引用して始まる。「30代まで尾引く登校拒否症」「早期完治をしないと無気力症に」と報じた記事は当時、筑波大学の社会医学系助教授であった稲村博(精神医)に取材したものだ。彼は詫摩武俊(心理学者)と共編で『登校拒否――どうしたら立ち直れるか』(1980年)を出したのを初めとして、『思春期挫折症候群――現代の国民病』(1983年)『登校拒否の克服――続・思春期挫折症候群』(1988年)『登校拒否の克服』(1988年)『若者・アパシーの時代――急増する無気力とその背景』(1989年)『不登校の研究』(1994年)と多くの著作を残している。

上に述べてきたことと合わせて言うと、「症候群」とあることが目を惹く。これは精神病と神経症という古典精神医学の二分法を廃した新しい診断基準に基づく疾患概念である。つまり「神経症」という概念枠が無効になったところに「シンドローム」という新しい括りが成立した。ピーターパン・シンドロームという言葉は聞いたことがあるはずだ。稲村は心因性登校拒否を「思春期挫折症候群」=シンドロームと読み替えた。「不登校」という言葉を最初に使ったと自称している清水将之(精神医)の『青い鳥症候群』(1983年)が稲村の『思春期挫折症候群』と同じ年に出ているように、これは時代の流行である。思春期挫折症候群は『臨床精神医学』誌における特集「現代の精神症状と症候群」において「話題の精神症候群」の一つとして紹介された。

稲村の『若者・アパシーの時代』には「家庭内隠遁」とある。この本で、稲村は思春期挫折症候群を「登校拒否遷延型」として、「登校拒否症」が遷延化して「無気力症」(アパシー)となると警告した。「登校拒否症」に対しては「登校拒否は病気じゃない」と反論しなければならない。であるから、それが「遷延化」することもないし「予後」を調べることもできない。問題となった入院治療にも賛成はできない。しかし「30代まで尾引く登校拒否症」「早期完治をしないと無気力症に」という彼の主張は再検討の余地がありそうだ。『若者・アパシーの時代』には「斎藤環医師」が登場している。当時、彼は稲村の研究室に所属していた。彼の新書『社会的ひきこもり――終わらない思春期』(1998年)はタイトルからして「家庭内隠遁」「登校拒否遷延型」をテーマとしたものだ。「ひきこもり」というのも「退却」の異訳で精神医学の用語である。

新聞報道を受けて、この問題は社会問題化した。登校拒否運動とも言われるフリースクール系のムーブメントが頂点に達したのもこの時だ。この事件については、田中佑弥氏の近刊『学校に行かない子どもの社会史:不登校とフリースクールの源流』第6章において主題的に論じられている。

https://www.maruzenjunkudo.co.jp/products/9784766429954

ここでやっと本題に入るわけだが、冒頭に「病気じゃない」というクラシカルな主張を引き合いに出したのは最近になって「不登校専門クリニック」を謳う出雲いいじまクリニックが開業したからなのだ。「病気じゃない」という主張が真実であるならば、今さら専門クリニックが開業するはずがない。本年8月18日付で、ほとせなニュース編集部は飯島慶郎院長に取材し「不登校は病気と診断」と報じた。

飯島さんは、多くの不登校児とじっくり向き合う中で、不登校の背景にはたくさんの精神疾患が隠れていることに気づいたといいます。「不登校自体を『病院で診てもらうもの』という考えはまだまだ広まっていませんが、実際には、この社会問題の解決には子どもの精神疾患に対する理解が不可欠であると思います」飯島さんが感じる最大の壁は、不登校を医療の対象として捉える視点が社会に浸透していないことでした。「多くの人々は不登校と聞くと『怠け』や『わがまま』と考え、医療機関を頼ろうとはしません。しかし、それは誤解であり、尋ねてきた不登校の患者さんの多くは、医療的アプローチによって、前に進めているという事実があります」これらの問題を解決するため、飯島さんは「不登校は病気のひとつ」と診断することを大切にしています。

https://www.hotosena.com/article/15360047/

飯島氏は時事メディカルの「こちら診察室」において「学校に行けない子どもたち~日本初の不登校専門クリニックから見た最前線」という連載をされている。この連載はまだ継続中であるから、ここで言及することは避ける。

https://medical.jiji.com/column5/articles/?c=28

「不登校の背景にはたくさんの精神疾患が隠れていることに気づいた」と記事にあるように医療を必要とするケースがあることは事実だ。慧眼なる読者はお気づきであろう。最初に「不登校の背景にはたくさんの精神疾患が隠れていることに気づいた」人物が高木隆郎なのだ。「登校拒否症」と言うのではない。その「背景疾患」ではましてない。うつ病で休職している教員が多くいるように、うつ状態に陥っている子どもが少なからずいる。それこそ遷延化しないように専門医が必要だ。

学校基本調査では「不登校」とは「病気」「経済的事情」「その他」とは区別された理由別分類の一つである。「不登校は病気と診断」であれば「病気」と分類すべきということになる。前号においては、起立性調節障害に言及した。発達障害もある。その実態が何であれ、医師の診断を受けた例と考えれば「病気」ということになる。そもそも「病気」「経済的事情」「その他」とは区別された理由別分類の一つとしての「不登校」とは何か?

その問いを解くことが学校哲学の最初の課題なのだ。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

藤井良彦(市民記者)

藤井良彦(市民記者)

1984年生。文学博士。中学不就学・通信高卒。学校哲学専攻。 著書に『メンデルスゾーンの形而上学:また一つの哲学史』(2017年)『不登校とは何であったか?:心因性登校拒否、その社会病理化の論理』(2017年)『戦後教育闘争史:法の精神と主体の意識』(2021年)『盟休入りした子どもたち:学校ヲ休ミニスル』 (2022年)『治安維持法下のマルクス主義』(2025年)など。共著に『在野学の冒険:知と経験の織りなす想像力の空間へ』(2016年)がある。 ISFの市民記者でもある。