日航123便墜落事故:「解説書」は小林英男氏の主張に対する解説をしていない

社会・経済今回の記事では、小林英男氏の123便に関する主張について解説する。小林氏は機械工学者である。

『あすの農村』1987年8月号に掲載された前田利夫氏による記事「納得できない日航機墜落事故調査報告」に、以下の通り記載されている。

≪納得できない日航機墜落事故調査報告

(中略)

その究明にあたってきた運輸省事故調査委員会(武田峻委員長)は、国の内外から大きな注目を集めるなかで、この六月一九日に最終報告書を発表しました。(中略)

報告書は、本文と参考資料を含む約三四〇㌻の本報告書と、試験・研究結果を載せた付録(二一〇㌻)の二分冊からなっています。同委員会(事故調)の説明によると、過去の事故調査報告書に比べて異例の分量で、「試験・研究結果を公表したのは初めて」と、今回の報告書への力の入れ方を強調しています。

(中略)

報告書は、事故の発端となったのは隔壁の疲労破壊であるとして、その疲労破壊の原因を、結果的に二列リベットで結合されるべきところが、一列リベット結合になってしまった修理ミスにあるとしています。

しかし、東京工業大学の小林英男助教授の実験では、たとえ一列リベット結合であっても、リベット穴に傷がなければ、隔壁の疲労破壊は起こらないという結果が出ています。八六年一一月の日本材料学会「疲労シンポジウム」で小林助教授は、この点を指摘し、事故調に調査・検討を要求していました。小林助教授によれば、報告書の付録に示された解析結果は、小林助教授の主張を裏づけているといいます。しかし、報告書の結論は、その解析結果を無視した形となっています。

(中略)

(前田利夫)≫

上記の通り、小林氏は「たとえ一列リベット結合であっても、リベット穴に傷がなければ、隔壁の疲労破壊は起こらない」と主張している。

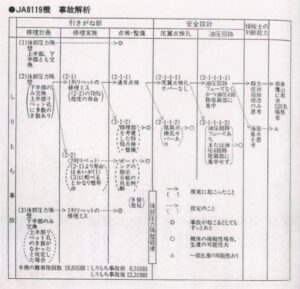

また、123便の遺族の1人であり、金属疲労の専門家であった佐藤次彦氏は、佐藤氏自身による記事「六年後に書けるジャンボ機激突」(『新潮45』1991年9月号掲載)に、以下の図表を載せた。

佐藤次彦氏作成の図表(『新潮45』1991年9月号143ページ掲載)

上記の図表は、小林氏の主張を取り入れたものとなっており、当該記事の文中では、小林氏の証言も肯定的に紹介されている。佐藤氏は、小林氏の主張を肯定的に捉えていたのである。

さて、2011年に運輸安全委員会は「日本航空123便の御巣鷹山墜落事故に係る航空事故調査報告書についての解説」を公開した。

この「解説書」には、「フラッタが事故の原因ではないか」という主張や「ミサイル又は標的機が衝突したのではないか」という主張などに対する解説が書かれている。

しかし、上で紹介した小林氏の主張に対する解説は記載されていない。

遺族の1人であり、金属疲労の専門家であった佐藤氏も、小林氏の主張を肯定していたのだから、運輸安全委員会は「解説書」に、小林氏の主張に対する解説も載せるべきだったのではないだろうか。

運輸安全委員会が、小林氏の主張に対する解説も含めた新たな解説書を作成・公開してくれることを願っている。

付記:事故調査報告書別冊は早くから図書館で閲覧可能だった

現在、「事故調査報告書付録(別冊)は2013年に公開された」と考えている人が多くいると思われる。しかし、それは事実とは異なる。

今回、別冊は早くから図書館で閲覧可能だったことがわかる資料を発見したので、紹介する。

『航空情報』1987年10月号167ページに、以下の通り記載されている。

≪詳しく読まれたい方は運輸省航空事故調査委員会で作成した航空事故調査報告書(日本航空㈱所属ボーイング式747SR100型JA8119)とこれに関連した航空事故調査報告書付録(JA8119に関する試験研究資料が(財)日本航空協会図書館<Tel. (中略)>,日本航空技術協会<Tel. (中略)>,運輸省図書室で閲覧できます。≫

上記の通り、事故調査報告書付録(別冊)は、日本航空協会図書館や運輸省図書室などで早くから閲覧可能だったのである。

この情報は、私の第十三弾目・第十四弾目の記事で紹介した川地俊一氏による1991年出版の博士論文「高サイクル疲労における微小き裂の進展特性に関する研究」とともに、広く周知されるべきだろう。

当該博士論文は、事故調査報告書付録(別冊)を参考文献としている。

上記の事実が広まり、真相解明への一助となることを期待している。

【参考文献】

•“小林英男”Wikipedia

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%9E%97%E8%8B%B1%E7%94%B7

(参照 2025-01-10)

•前田利夫. “納得できない日航機墜落事故調査報告”. あすの農村. 1987, 8月号(No. 153), p.65-67. 国立国会図書館デジタルコレクション.

https://dl.ndl.go.jp/pid/1771381/

(参照 2025-01-10)

•“佐藤次彦”.Wikipedia.https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E8%97%A4%E6%AC%A1%E5%BD%A6

(参照 2025-01-10)

•佐藤次彦. “六年後に書けるジャンボ機激突”. 新潮 1991, 9月号, p.134-144.

•運輸安全委員会. 日本航空123便の御巣鷹山墜落事故に係る航空事故調査報告書についての解説. 2011. 34p.

https://jtsb.mlit.go.jp/kaisetsu/nikkou123-kaisetsu.pdf

(参照 2025-01-10)

•酣燈社. “ TRANSPONDER”. 航空情報. 1987, 10月号, p.166-167.

•小幡瞭介. “日航123便墜落事故:ボーイング社のエンジニアたちもボイスレコーダーの内容に疑問を感じていた”. ISF独立言論フォーラム. 2024年10月30日公開.

https://isfweb.org/post-45722/

(参照 2025-01-10)

– – – – – – – – – – – –

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内