☆寺島メソッド翻訳NEWS(2025年1月31日):社会主義の歴史における大きな節目 – 人民中国75周年を振り返る: 国旗は赤いまま

国際※元岐阜大学教授寺島隆吉先生による記号づけ英語教育法に則って開発された翻訳技術。大手メディアに載らない海外記事を翻訳し、紹介します。

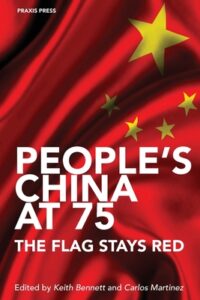

『人民中国75周年:国旗は赤いまま』は、中華人民共和国と進行中の社会主義プロジェクトを分析している。

世界社会主義運動の歴史において、革命の歓喜の最も伝説的な場面の一つは、ウラジーミル・レーニンが、パリ・コミューンよりも長く存続したソビエト共和国の成立を祝って雪の中で踊りに出かけたときだと伝えられている。1871年にフランスの首都を占拠し、集団的な自治プロジェクトを開始した労働者は、支配階級がこの実験を粉砕するまで、72日間持ちこたえた。カール・マルクスは、当時これらの出来事について書き、労働者運動の空前の前進を称賛すると同時に、その主な限界を明確に指摘した。それは、労働運動がブルジョア国家を粉砕し、自らの利益を擁護できるプロレタリア国家を樹立していなかったということである。これはウラジーミル・レーニンが心に留めていた教訓であり、彼の有名な雪の中での踊りは、正しい理論的評価の実際的な成功を祝ったものであった。

ソビエト連邦はロシア・ソビエト連邦社会主義共和国の5年間(1917-1922)を含めると74年間続いた。中華人民共和国(PRC)は最近、ソビエト連邦社会主義共和国を追い越し、建国75周年(1949-2024)を祝った。人民大会堂で催された祝賀会は、日数ではなく年数で測られ、レーニンが雪の中で戯れたとされるものよりずっと地味だった。これまでに達成されたことと、これからなすべきことについてのバランスの取れた評価が含まれていた。習近平国家主席は、中国共産党(CPC)が「急速な経済成長と永続的な社会安定という2つの奇跡をもたらすためにたゆまぬ努力を続けるため、中国各民族の人々を団結させ、率いてきた」ことを強調した演説を行なった[1]。中国の差し迫った崩壊に関する大げさな演説で知られる帝国中枢の反応は、著しく異なっていた。 AP通信の記事のタイトルの一つは習近平の主張と真っ向から矛盾していた。「中国は経済的な課題と安全保障上の脅威が残る中、共産党政権75周年を迎える」。[2]

中華人民共和国(PRC)は 75 年間の存続期間中に奇跡的な、そしておおむね平和的な変革を遂げてきたのだろうか、それとも経済的に不安定で安全保障上の脅威となっているのだろうか。「中国問題」が世界中の政治討論の中心を占めていることを考えると、それは必然的に他の多くの緊急の問題と結びついている。たとえば、PRCの驚異的な経済成長は、その特殊な形態の社会主義によるものだろうか、それとも 1978年の改革開放以来資本主義の道を歩んできたのだろうか。より平等で生態学的に持続可能な世界を求める闘いを支持する人々にとって、中国が自称社会主義国として最も長く存続し、また最大の国になったという事実は、祝うべきことであり、レーニン風に雪の中で大喜びすべきことなのだろうか。それとも、一部の西側の有力な知識人が主張しているように、恐れを抱き、場合によっては断固たる非難さえすべきなのだろうか。

キース・ベネットとカルロス・マルティネスが編集したプラクシス・プレスの出版物『人民中国75周年(People’s China at 75)』は、厳密な唯物論的分析と世界史における中華人民共和国の位置づけに関する首尾一貫した理論的枠組みを通じて、これらの疑問やその他の疑問に答えようとしている。11章から成る鋭い分析とそれを囲む長い序文で構成されたこの本は、この問題に関する世界有数の専門家が繰り広げる中国短期集中講座に関心のある人にとって便利なガイドとなる。文章も簡潔であり、総ページ数150ページ弱、という読みやすさを考えると、この本は、特に、フルタイムでオルグ活動している人や学会に属さない幅広い読者層に適している。非常に広範囲な分野をカバーし、多くの差し迫った疑問に正面から取り組んでいるため、多くの点で中国に関する完璧な入門書である。同時に、実証的な詳細、広範な参考文献、洞察に満ちた分析が満載されており、中華人民共和国について十分な実用的知識を持つ人にとって興味深いものとなるだろう。

ベネットとマルティネスは、中国社会主義への理解と支持を求める「社会主義中国友の会」という組織を立ち上げ、帝国主義のプロパガンダに対抗して不屈の闘いを続けていることで知られている。彼らの序文は、現代の中国を検討する際に、社会主義の「既成の青写真やマスタープランはない」ことを認識することの重要性を示している (6章) 。すべての社会主義プロジェクトは、独自の状況の中で新しい領域を開拓し、それを破壊することを意図した敵対的な帝国主義世界で生きる道を切り開く方法を模索しなければならなかった。彼らの議論に暗に含まれているのは、社会主義の問題に対する理想主義的アプローチの拒否である。それは、社会主義を抽象的に定義し、現実世界でこの抽象的思索に沿わないものを排除することにある。その代わりに、ベネットとマルティネスは、弁証法的唯物論の観点から社会主義の問題に取り組むよう勧めている。これは、社会主義がさまざまな物質的状況で特定の形をとるプロセスであることを認識することを意味するため、歴史の傍観者からの理論的定義に単に頼るのではなく、実際の現実の複雑さを分析する必要がある。このボトムアップのアプローチが明らかにすることの1つは、彼らの説明によれば、毛沢東時代と鄧小平の改革開放の間に「大きな壁はない」ということである(10章)。鄧小平は新自由主義資本主義者であるどころか、彼は「プロレタリア独裁(中国の状況では一般に人民民主独裁と呼ばれる)、社会主義の道、共産党の指導、マルクス・レーニン主義と毛沢東思想」と呼ぶ4つの基本原則を断固として擁護した(11章)。

現代中国史に対するこの弁証法的唯物論的理解は、本書全体の枠組みを形作り、その評価的主張を支えている。本書は、帝国主義のプロパガンダとそれを信じる人々に対抗して中華人民共和国を強力に擁護しているが、その誤りや限界を覆い隠そうとはしていない。著者らは、例えば「1959年から1962年の飢饉の年に国家が効果的に対応できなかったこと」(p.20)や、毛沢東以後の中国における「目もくらむような所得格差、失業の持続、市場関係が基本的な公共サービスに侵入したこと」(p.36)を指摘している。著者らはまた、環境文明の発展に対する中国の目覚ましい貢献にもかかわらず、中華人民共和国の生態学的記録は「完璧にはほど遠く」(p.111)、2023年には「世界最大の石炭消費国」(p.106)であったという事実を強調している。中華人民共和国の台頭は困難な闘争であり、全体的な戦略を進めるためにしばしば重大な戦術的妥協を余儀なくされた。中華人民共和国の評価は、バランスのとれた評価と、具体的で物質的な状況の明確な理解に基づいていなければならない。ケニー・コイル(Kenny Coyle)は、マルクスの洞察に満ちた引用で強調しながら、このことを寄稿の中で前面に押し出している。「資本主義社会からの長い産みの苦しみの後にちょうど出現した共産主義社会の第一段階では、欠陥は避けられない。正義は、社会の経済構造とそれによって条件付けられた文化の発展よりも高くなることは決してない」。(p.53)

しかし特筆すべきは、挫折、過ち、戦術的妥協、そして信じられないほどの逆境にもかかわらず、中国は75年間の存続の中で本当に素晴らしい進歩を遂げてきたということだ。1949年以前の極端な植民地開発の遅れによる「屈辱の世紀」を経験した中国は、中国共産党の統治下で完全に変貌を遂げた。マルティネスはその秀逸な結論の章で次のように書いている:

生活水準は劇的に向上し、極度の貧困は解消され、中国は科学技術で世界のリーダーになり、気候危機への対応で先頭に立ち、中国社会は非常に安定しており、政府は傑出したレベルの人気と正当性を享受している。(p.134)

人民共和国はあらゆる面で適度に豊かな社会となり、購買力平価(PPP)ベースの国内総生産(GDP)では世界をリードしている。1978年から2023年までの年平均成長率は9.4%という驚異的なもので、「ほとんどすべての資本主義国のそれを上回った」(p.42)。この発展は、先進国の人間一人の寿命(75年)に匹敵する期間で達成されたことを忘れてはならない。このように、中国は社会主義への階段を上り始めたばかりである。この短期間で、14億人の平均寿命はすでにほぼ2倍となり、現在は78歳である(p.28)

これらの事実の多くは否定できず、帝国主義諸国も認めているため、中国の急速な発展は毛沢東以後の資本主義の受容によるものだと説明する試みがずっとなされてきた。自称マルクス主義者を含む多くの分析家は、毛沢東時代の社会主義時代と鄧小平が始めた資本主義時代を単純に並置する、図式的で還元主義的な歴史観を信奉している。本書の多くの長所の 1 つは、中華人民共和国の歴史に対する弁証法的かつ唯物論的なアプローチであり、形而上学的な「すべてか無か」という仮定に陥るのではなく、中華人民共和国の開発戦略の具体的な現実を細かく解明している。1978年に始まった改革開放は、単に社会主義を捨てて資本主義に切り替えたわけではない。実践的な実験と絶え間ない再評価に基づく漸進的なプロセスを通じて、資本主義を利用しようとしたのである。他方、共産党の国家統制と経済活動を高水準に保つことも忘れなかった。生産力を発展させるためのこの戦術は、中国が1970年代半ばから経済が停滞したソ連の失敗を研究し、そこから学ぶという非常に特殊な状況の中で開発された。また、アメリカ主導の帝国主義の支配的な形態の一つ、すなわち新植民地主義と戦うためにも不可欠なものとなった。反植民地革命が武器の使用と国家の掌握によって可能であるならば、新植民地主義の悪質な力を撃退するためには、中国が主張してきたように、銀行と資本の支配が必要であった。

鄧小平政権は毛沢東やマルクス・レーニン主義の伝統に背を向けるどころか、毛沢東時代に前例のあった戦術的決定を下した。実際、ケニー・コイル(Kenny Coyle)が指摘するように、その決定はレーニンにまで遡ることができる。レーニンは1921年に次のように書いている:

私たちが小規模生産から社会主義に直接移行することがまだできない限り、小規模生産と交換の基本的産物として、ある程度の資本主義は避けられない。だからわれわれは、資本主義を (特にそれを国家資本主義のチャンネルに向けることによって)、小規模生産と社会主義の中間的なつながりとして、また生産力を増大させる手段、道筋、方法として利用しなければならない (pp.56-57) 。

もちろんリスクがないわけではないが、中国は資本主義を利益中心の拡大に利用するのではなく、人民中心の発展に利用するという課題を自らに課している。

このことは、例えば、資本主義発展の原動力となってきた植民地主義や新植民地主義を完全に否定していることからも明らかである。中華人民共和国は、資本主義国家や帝国主義国家との平和的共存に専心している(p.143)。1970年代以降、重要な軍事紛争に巻き込まれたことはなく、本土以外に軍事基地を持っているのは、アフリカの角(the Horn of Africa)の沖合にいる海賊と戦うための1カ所だけである。その外交政策の第一目標は、世界平和を促進し、ウィン・ウィンの発展を促進することである。程恩福と陳健によれば、中国は「規模、国力、富にかかわらず、すべての国の平等を常に主張し、各国の主権と領土保全、発展の道、国民が選択した社会体制を尊重してきた」。(p.47)

対外政策におけるこの平等主義的で人民中心のアプローチは、国内政治においても容易に見て取れる。帝国主義のプロパガンダを力強く押し返し、本書は、中国がブルジョア民主国家の空疎な形式主義をはるかに凌駕する「全過程人民民主主義」を実施しているという重要な事実を前面に出している(p.43)。程恩福と陳健が説明するように、これは少なくとも次の3つのことを意味する。(1)人民は選挙権を有するだけでなく、統治に広く有意義に参加する権利を有すること、(2)「民主的選挙、民主的協議、民主的意思決定、民主的管理、民主的監督という5大民主的プロセス」を含む体系的な「全過程民主主義」が存在すること(p.44)、(3)「中国は基本的に、権力運営のための制度的、手続き的、標準化されたルールを確立している。ジェニー・クレッグ(Jenny Clegg)が指摘するように、中国の法制度は変革的な民主主義法によって特徴づけられてきた。これには、「男女同権を確立した1950年の婚姻法」や、1953年に「中国の55の少数民族の同権・・・自国語を発展させ、伝統と宗教的信条を保存または改革する自由を立法化した」「地域自治の取り決め」が含まれる(p.15)。

中国の人民中心の発展モデルは、人類と自然との関係についての弁証法的な理解に非常に合致しており、資本主義主導の環境破壊がもたらす破滅的な結果に対抗するため、「環境文明」の育成に力を注いでいる。中国が帝国主義世界によって、生産力を発展させるために戦術的な環境犠牲を強いられたことは確かである。しかし、徐々に高い発展段階に到達することに成功したことで、中国の戦略的目標が、生態学的に持続可能な発展を通じて社会を完全に近代化することであることがますます明らかになってきた。エフェ・カン・ギュルカン(Efe Can Gürcan)がデータ満載のエッセイで説明しているように、胡錦濤政権(2003~2013年)は「調和のとれた社会(のビジョン)」を打ち出し、それは社会的平等と正義を超え、都市部と農村部、地域、社会経済圏、人間と自然の関係、そして国内と国際的な文脈にまたがるバランスのとれた発展を含むものであった(p.104)。それ以来、中国政府は正真正銘のエコロジー革命を起こし、その規模は実に感動的である。その印象的な成果には以下のようなものがある:

・「2009年までに、中国は持続可能なエネルギー技術への世界最大の投資国となった。」(p.106) 。

・「2015年までに、中国は世界最大の太陽光、風力、水力発電の生産国となった・・・2023年には、中国は米国全体の累積合計よりも多くのソーラーパネルを設置した。」(p.106) 。

・「中国は再生可能エネルギーの設備容量において圧倒的にトップの国である」(p.106) 。

・「中国は再生可能エネルギー消費量で世界をリード(地熱、風力、太陽光、バイオマス、廃棄物など)」(p.106) 。

・「中国は世界最大の一人当たり炭素排出国の中で38位であり、米国 (14.9トン) よりもパフォーマンス (8トン) が大幅に低い」(p.107) 。

・「2015年までに、中国はどの国よりも高い森林面積の純増を達成した」(p.108) 。

・「中国の都市はまた、世界で最も強力な下水処理能力を持つ都市の仲間入りをした。さらに、中国は最も電気自動車、自転車、効率的な公共交通機関を持っている」(p.108) 。

・「2015年までに、中国は世界の658の主要なエコシティのうち284を開発または計画していた。」(pp.108-109) 。

『人民中国75周年』が詳細に述べているように、これらの業績はすべて、本書の副題にあるように、「国旗は赤いまま」という事実によるものである。マルクス主義の理論と社会主義の実践こそが、中国の目覚ましい社会経済的台頭、人民中心の発展、そして環境文明の出現の原動力であった。 ベネットとマルティネスの著書は、このことを明確に浮かび上がらせ、著者たちの広範な専門知識を結集して、この巻の全体的な議論を支える膨大な実証データを提供している。本書は、レーニンが雪の中ではしゃいだことへの理論的再反論として、ソビエト共和国の73日間ではなく、中国の75年間を祝うものであり、終わりなき帝国主義戦争、ファシズムの台頭、ノンストップの資本主義社会的殺人、そして容赦ない環境破壊に苦しめられている人々にとって、大きな喜びとなるはずである。中国が社会主義の道を歩み続ける限り、世界人口の約6分の1が社会主義の下で生活し、大きな困難を乗り越えて未知の領域を切り開こうと努力することになる。地球上で最も長く続く最大の社会主義実験のひとつとして、そこから学ぶべきことは多い。本書は中華人民共和国を理解し、わずか75年の間に達成された素晴らしい業績を評価するために不可欠なガイドブックである。

[1] “A Reception to Celebrate the 75th Anniversary of the Founding of the People’s Republic of China Grandly Held in Beijing: Xi Jinping Delivers an Important Speech,” Ministry of Foreign Affairs, The People’s Republic of China (September 30, 2024), https://www.mfa.gov.cn/eng/xw/zyxw/202410/t20241001_11502067.html .

[2] “China Marks 75 Years of Communist Party Rule as Economic Challenges and Security Threats Linger,” Associated Press (October 2, 2024), https://apnews.com/article/china-communist-party-foundation-day-russia-south-china-sea-5f140a2c8db38029ea0c0f2769e9f619#.

※なお、本稿は、寺島メソッド翻訳NEWS(2025年1月31日)「社会主義の歴史における大きな節目 – 人民中国75周年を振り返る: 国旗は赤いまま」

http://tmmethod.blog.fc2.com/blog-entry-2931.html

からの転載であることをお断りします。

また英文原稿はこちらです⇒A Major Milestone in Socialist History – A Review of People’s China at 75: The Flag Stays Red

筆者:ガブリエル・ロックヒル(Gabriel Rockhill)

出典:Internationalist 360° 2025年1月24日

https://libya360.wordpress.com/2025/01/24/a-major-milestone-in-socialist-history-a-review-of-peoples-china-at-75-the-flag-stays-red/