☆寺島メソッド翻訳NEWS(2025年2月5日):大量虐殺を前にしても、ブルジョワ平和主義を唱えるのか

国際※元岐阜大学教授寺島隆吉先生による記号づけ英語教育法に則って開発された翻訳技術。大手メディアに載らない海外記事を翻訳し、紹介します。

平和主義の道徳的優位性は、彼らが呼ぶところの「リベラルの病理」に過ぎず、政治的敗北を暗黙のうちに受け入れることである。この場合、それは事実上、イスラエル、米国、NATOの共犯者となることを意味する。

叙情詩にとって厳しい時代である。社会民主主義や多くの共産主義政党が資本主義に無条件降伏し、民主主義の名にふさわしい最低限の質を保つことを放棄した今、次は「オルタナティブ(代替的)」な社会運動や、かつては変革をもたらしていた多くのNGOの番である。これらは孤立した出来事ではなく、連鎖したものである。

スペインの多くの市民社会組織(エコロジスト、平和主義者、フェミニスト、国際主義者など)は、1990年代にそれらの組織が解散した後、より組織的なトロツキズムに属する人々の流入により、ある程度計画的にコントロールされるようになった。現状の基本的基盤を無批判に受け入れる傾向が強まった。変革者と革命家と、それを改革主義者と呼ぶのは難しい人々との間に開きつつある溝は、ますます広がっている。戦場や街頭、バリケードで戦術的に合流する非排他的な精神だけが、時折、いくつかの共有された最低限の原則の下で、共通の作業を行うことを可能にしている。

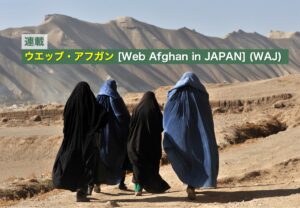

最近の摩擦のひとつは、平和主義を掲げる一部の派閥がパレスチナやレバノンの抵抗組織を批判し、それらの組織をテロリスト集団とみなしていることと関係している。

彼らを擁護する人々の国際法に対する無礼はさておき、より深刻な問題は、欧米の帝国主義エリートやNATOの主張を本質的に受け入れていることである。なぜなら、NATO諸国の主人だけが同様の主張を維持しているからだ。

ブルジョワ平和主義は、本質的には、世界平和への願いという建前のもとで支配階級の現状維持を求めるイデオロギーである。しかし、それは権力構造に異議を唱える革命闘争を武装解除するためのエリート層による口実でしかなく、抑圧に苦しむ人々を偽りの道徳の名のもとに現状に甘んじさせるものにすぎない。

平和主義は、道徳的に疑いの余地のない立場として美辞麗句で表現されているが、実際には、正義のない平和が構造的暴力の永続化につながるという事実を無視している。富裕層が非暴力の姿勢を取る余裕がある一方で、最も抑圧された層にはそのような選択肢はない。先祖代々の土地を追われた人々、搾取される労働者、所有する財産を持たない農民、周辺に追いやられた共同体にとって、闘争は道徳的な選択ではなく、生き残るために不可欠なものだ。

植民地占領という暴力的で殺伐とした状況に直面し、世界の大国から見捨てられた状況に直面している以上、批判の的となっている武装闘争も含め、あらゆる手段で抵抗する以外に選択肢はない。

この機密扱いを解かれた、救世主的な平和主義は、大衆に福音を説き、道徳化しようとも試みている。貧困、飢餓、戦争を生み出す資本主義の構造的暴力を無視したり、最小限にとどめたりしながら、自衛や蜂起に訴える人々を「暴力的」であると非難している。

搾取を前にして行動を起こさないことや受動的であることを正当化する一方で、生活の物質的条件を変えるために必要な積極的な抵抗の形態を非難する偽善的なイデオロギーである。

つまり、ブルジョワ平和主義とは階級意識を無効化する手段であり、被抑圧者に服従が美徳であると信じ込ませるものなのだ。

抵抗を批判することで、ブルジョワ平和主義は支配と不平等の循環を永続させ、たとえその擁護者がそれを認識していなくとも、非暴力という美辞麗句のもとに権力者層の利益を守っているのだ。ウクライナと米国が自国民を平然と虐殺している間、ドンバスの平和主義者たちはどこにいたのだろうか?彼らはNATOの指揮に従うゾンビ(奇人)にすぎない。

画像 3枚目

彼らの好むスローガンは「レジリエンス(耐性)」である。これは、服従を美徳や忍耐という仮面で覆い隠す考え方である。今日、政治、ビジネス、心理学、メディアの分野で賞賛されているレジリエンスは、逆境に直面した際に適応し抵抗する個人の能力として提示されているが、実際には大衆にとって新たなアヘンであり、抑圧された人々を搾取や不安定な状況に疑問を抱くことなく辛抱強く耐え忍ぶように導くイデオロギー的な道具である。それはまさに、永遠の命を約束する宗教と同じような疎外効果をもたらす。

レジリエンス(耐性)は、ブルジョワ平和主義と同様に、社会的な苦悩の責任を個人に転嫁する。困難に直面しても「耐える」あるいは「生き残る」能力を賞賛し、まるで逆境や涙の谷が避けられない永続的な状態であるかのように、また受動的な抵抗が唯一可能な反応であるかのように。この言説は、危機、搾取、不平等といった構造的な原因から注意をそらすだけでなく、その解決策は個人のレベルにあり、集団行動やシステムの根本的な変革にはないという考えを永続させる。

この覇権的な言説に直面するにあたり、積極的な抵抗と集団的な組織化を回復することが不可欠である。抑圧に「抵抗する」だけでは十分ではなく、それと向き合い、変革しなければならない。

真の強さは、異議申し立てをせずにこらえることではなく、苦しみの構造的原因を認識し、必要であれば暴力も用いて、それらと闘うために組織することにある。国連や国際法が認めているように。解放闘争の時期や方法を決定するのは、主権を有する人民である。だからこそ、パレスチナ人、レバノン人、イエメン人、シリア人、イラン人、イラク人の抵抗に対して、「しかし」などという余地はないのだ。

私たちインターナショナリストは団結し、敬意を表して、謙虚に彼らのために尽くすのみである。

平和主義者であるということが平和の支持者であるということであるならば、私は今も昔もそうである。しかし、不正義の平和、墓場の平和、服従を強いられた人々の平和の支持者ではない。私は一時、和解主義者であったので、その分野についてはよく知っている。ガンディーは、個人的なレベル、宗教的なレベル、政治的なレベルにおいて、暴力を絶対否定する象徴的存在とみなされている。彼はヒンドゥー教の宗教的伝統から派生した非暴力の倫理原則であるアヒンサー(不殺生)の中心的な擁護者の一人だった。

ガンジーにとって非暴力とは、単なる政治的な戦術ではなく、生き方であり、人間の行動すべてを導くべき揺るぎない道徳的原則であった。しかし、確固とした立場を貫くガンジーも、卑怯な振る舞いよりも暴力の方が望ましい場合があることを認識していた。抑圧者を恐れて不正と立ち向かうことができない卑怯な振る舞いは、暴力よりも悪いと考えた。なぜなら、暴力には個人の尊厳を放棄することが伴うからだ。

パレスチナ人は75年以上にわたる占領下で、あらゆることを試してきた。政治的なストライキ、断食、占領者への非協力、市民的不服従、デモ、行進、受動的抵抗、交渉などである。しかし、ハンガーストライキで死亡した囚人や、ガザ地区に戻った平和的な行進が虐殺されるのを目撃してきた。しかしシオニストの狙撃手は、看護師やジャーナリスト、非武装のデモ参加者を自由に狙い撃ちし、国際的な非難や制裁、罪のない人々の死がニュースの見出しになることはない。非暴力を戦略として用いることには限界がある。特に、残忍な社会統制が敷かれ、敵が数多く存在するこの時代においては。

非暴力が有効であるためには、高い社会的注目度を必然的に必要とする。暴力が、しばしばそれ自体、人目を引き、ただちに衝撃を与えるのとは異なり、非暴力行動は同じような注目を集めることはない。こうした戦術が変革的な効果をもたらすためには、一般市民の目に触れなければならず、そうでなければ、当局やメディア化された社会、あるいは分極化された社会によって無視されたり、過小評価されたり、あるいは操作されたりしかねない。メディアが革命側に付かなければ、非暴力行動は注目されなかったり、軽視されたりする危険性がある。

非暴力の有効性は、一般大衆の良心を揺さぶり、抑圧的な体制の不正を浮き彫りにする能力に大きく依存している。平和的なデモ参加者に対して抑圧的な行為が行われた場合、メディアは、この不均衡な暴力を暴露する力を持っている。そして、非暴力の運動に対する同情、共感、支援が生まれる。こうした画像や物語を拡散する舞台がなければ、抑圧は重大な社会的、政治的結果をもたらすことなく継続する可能性がある。さらに悪いことに、政府や支配エリート層は主流メディアを支配しており、非暴力運動に対する一般市民の認識を容易に操作したり歪めたりすることができる。独立系メディアへのアクセスがなければ、公式見解が非暴力運動を押しつぶし、それを過激、違法、あるいは暴力的と勝手にレッテルを貼ることも可能だ。長年、バリケードやバリケードの後ろにいた私たちは皆、このような状況を数多く経験してきた。

非暴力は多くの状況において有効で強力な手段であるが、一方で、イスラエルのシオニスト政権のような道徳心を持たず殺人を行う敵、すなわち、殺傷力のある武器をためらいなく使用し、道徳的、法的、倫理的な制約を受けない敵と対峙する場合には、深刻な限界に直面する。

非暴力は、加害者や一般市民の道徳的良心に訴えかける能力に大きく依存しており、被害者の苦しみに対する同情、罪悪感、憐れみの反応を引き出すことを目指している。しかし、こうした倫理原則を認めない敵や、世論の非難に反応しない敵には、こうした戦術は効果がない。

残忍な政権や、良心の呵責を感じない軍事力は、平和的な行動によって動揺したり、阻止されたりすることなく、弾圧を続けることができる。 イスラエルの植民地化された土地の人口の80%以上が、子供たちに対する虐殺を軍事的な戦術として承認している場合、誰がネタニヤフと彼の虐殺集団を止めることができるだろうか? 恐らく、国連と安全保障理事会だけであるが、米国の拒否権が、決議の適用を強いる非難を妨げているため、実際には決して実施されることはない。

法的影響や国際制裁、政治的圧力を恐れることなく、政権はデモ参加者や無防備な市民を永久に排除することができ、何の責任も問われない。これが西アジアで起きていることだ。

平和主義の羊の皮を被った反革命の狼たち

あなたが信じるかどうかは別として、非暴力のテクニックや民衆非暴力防衛が成功しているのは、反革命の領域である。

近年では、とりわけ親米的な蜂起を組織するために利用されている。そう、カラー革命やアラブの春などがそうだ。これは、CIAが運営し資金提供しているアルバート・アインシュタイン研究所*のケースである。純粋に反植民地主義的な起源を持つ理想の悲しい結末である。

*ジーン・シャープは、’83年非暴力の研究機関としてアルバート・アインシュタイン研究所を創設し、自ら上級研究員として在籍。非暴力闘争の戦略的手法について考察した主書「独裁体制から民主主義へ」は、’93年ミャンマーの亡命外交官の依頼でバンコクの活字メディアに英語とビルマ語で連載されたもので、その後小冊子として発行され、約30ケ国語に翻訳されて、東欧や中東の民主化運動に影響を与えたといわれる。(「コトバンク」より)

つまり、抵抗の権利や正当性を否定することは、パレスチナの人々を完全に消滅させることに等しい。幸いにも、パレスチナ連帯運動のなかでは、ブルジョワ平和主義者はますます少数派になりつつある。

平和主義の道徳的優位性は、彼らが呼ぶところの「リベラルの病理」にすぎず、政治的敗北を暗黙のうちに受け入れることである。この場合、それはイスラエル、米国、NATOの事実上の共犯者となることに等しい。

彼らに自分自身をよく見つめ直してもらいたいものである。

推薦図書:

• 「病理としての平和主義:北米における武装闘争の役割についての考察」著者:ウォード・チャーチル、デリック・ジェンセン(序文)、マイク・ライアン(寄稿者)、エド・ミード(寄稿者)

※なお、本稿は、寺島メソッド翻訳NEWS(2025年2月5日)「大量虐殺を前にしても、ブルジョワ平和主義を唱えるのか」

http://tmmethod.blog.fc2.com/blog-entry-2941.html

からの転載であることをお断りします。

また英文原稿はこちらです⇒Against Bourgeois Pacifism in the Face of Genocide

筆者:フアンル・ゴンサレス(Juanlu González)

出典:インターナショナリスト360° 2025年1月9日

https://libya360.wordpress.com/2025/01/09/against-bourgeois-pacifism-in-the-face-of-genocide/