2月10日のウクライナ情報

国際❶複雑で不便 なぜ仏戦闘機はウクライナの助けにならないのか(2025年2月7日)

フランスは 6 日、戦闘機ミラージュ 2000-5F の第一陣をウクライナに正式に引き渡した。一方、 この戦闘機をウクライナが戦闘状況下で使用するのは容易ではないだろう。スプートニクがその主な 理由をまとめた。

欧州諸国の中でミラージュを保有しているのは主にフランスとギリシャ。そのためウクライナは、ミ ラージュを稼働可能な状態に維持するための技能を有した人材の不足に直面する可能性がある。

ミラージュ 2000 は着陸するときの速度が速い。またその性能上、少なくとも 700 メートルの滑 走路が必要であるため、一部の空軍基地では改修が必要になる可能性がある。

技術マニュアルはフランス語で書かれているため、6 か月の訓練プログラムを受けたとしてもウク ライナのパイロットは整備や操縦で困難に直面する可能性がある。

ロシアは自国の早期警戒・電子戦システムについて、NATO の航空機を探知し、無力化することを 目的としていると強調している。したがって、長距離ミサイルシステム S-200、S-300、S-400、S- 500 を配備するロシアは、ミラージュにとって深刻な脅威となる可能性がある。

https://sputniknews.jp/20250207/19562041.html

❷ウクライナにF16・ミラージュ戦闘機が到着、蘭仏が供与(2025 年 2 月 7 日)

[キーウ 6日 ロイター] -ウクライナは6日、オランダから供与される米国製戦闘機F16と、フラン スからの戦闘機「ミラージュ2000」について、それぞれ第一陣を受領したと明らかにした。2024年 夏に初めてF16が到着したウクライナにとって、最新鋭戦闘機ミラージュ2000は初めての受領とな り、航空戦力強化の上で新たな節目となる。

ウクライナのゼレンスキー大統領は、ウクライナ空軍の最新鋭化につながるとしてフランスとオラン ダを称賛した。ウクライナのウメロフ国防相は「これらの最新鋭戦闘機は間もなく戦闘任務を開始す る。ウクライナの防衛力を強化し、ロシアによる侵攻に効果的に対応する能力を高めるだろう」と述べ た。第一陣としてのF16とミラージュ戦闘機の納入数は明らかにされていない。

ロシアによる侵攻が続くウクライナは、北大西洋条約機構(NATO)諸国などに対し高度な武器や弾 薬の提供をたびたび要請。これに対し、オランダは、計24機のF16の供与を表明していた。24年末 のフランス議会の報告書によると、フランス空軍の「ミラージュ2000」26機のうち6機が供与予定と なっている。

フランスは今月12日、ウクライナ、英国、米国との会合を主催し、ウクライナ支援の強化策を協議す る予定となっている。

https://news.yahoo.co.jp/articles/261c3ce575b8102524b8ba5ec8609931f 31f8c11/images/000

❸アングル:戦争終結ならウクライナ人労働者大量帰国も、中東欧の成長力に影(ByLibby George、2025 年 1 月 25 日)

[ウィーン 16日 ロイター] -ウクライナ戦争の影響で、東欧諸国は経済的な難問を抱えてきた。し かし、ロシアとウクライナが和平合意に達すれば、新たな問題が発生する可能性がある。ウクライナ出 身労働者が帰国してしまえば労働市場が切迫し、インフレが進行するからだ。

ロシアによる侵攻を逃れて欧州連合(EU)諸国に渡ったウクライナ国民は430万人以上。そのかな りの部分は中欧・東欧諸国に定住し、過去最低レベルの失業率のもとで、人手不足を補っている。

和平合意が成立すれば地域にとっては喜ばしいはずだが、ウクライナ人の帰国に伴い予想外の問題 が生じる可能性がある。

欧州復興開発銀行(EBRD)で中欧・南東欧担当マネージングディレクターを務めるシャーロット・ル ーエ氏は、ウィーンで開催されたフォーラムで、人口動態のリスクがあり、戦争終結後にはウクライナか らの避難民が帰国して状況が悪化すると指摘した。

昨年11月の米大統領選で、ロシアとウクライナの戦争を終結させると宣言するドナルド・トランプ氏 が当選したことを受け、多くの人が戦後の未来を模索し始めた。だが、トランプ氏がどのように和平を 実現するつもりなのかは不透明で、顧問たちも和平合意は数カ月先になると認めている。

ライファイゼン・バンク・インターナショナルの試算によれば、中東欧地域の昨年の経済成長率は2. 2%だった。0.8%と伸び悩みが予想されるユーロ圏に比べて高い数値だ。

<景気拡大の推進力に>

2022年3月のEU指令により、ウクライナ人労働者は域内で合法的に在住・働く権利を得た。この ことが中東欧経済の成長を後押しし、製造・輸出の拡大を支えている。

ユーロスタットのデータによれば、2023年12月の時点で、ウクライナからEU諸国に逃れた430 万人のうち、22%がポーランド、約9%がチェコ共和国に滞在している。

J・サフラ・サラシンでオーストリア・中東欧部門を率いるクリスチャン・ペッター氏は、前出のフォーラ ムで、「多くの国における経済的成功の一部は、過去2年の間に諸国に流入したウクライナ人労働者の おかげだ」と指摘。

「戦争終結が見込まれる中、ウクライナ人の帰国が進む可能性があり、労働市場の需給ギャップが新 たな課題となるだろう」

<関税をめぐる不安>

中東欧地域は、このほかに、もっと大きな逆風にも直面している。 同地域は相対的に安価な人件費を背景に、特にハンガリーなどの国が自動車部品などの製造と輸出で経済成長を遂げてきた。しかし、各国の政府債務が増加する中、トランプ氏の関税強化の公約は 貿易戦争の可能性を高め、こうした成長モデルの見通しを不透明にしている。

エルステ・グループによれば、ポーランドやルーマニア、スロバキアの債務は対GDP比でさらに上昇 を続ける可能性があるという。昨年のポーランドの債務は、国防費の増大により対GDP比で約5%に まで膨らみ、EUの目標値3%を上回った。

労働者が流出すれば、さらなる圧力が生じるだろう。

ポーランド中央銀行が11月に発表した調査によると、1年以内にウクライナへ帰国を希望するウク ライナ人の割合は、ロシア侵攻後の避難民で2%、侵攻前の移民で1%だった。しかし、戦争が終結する ならば、帰国希望者の割合はそれぞれ59%、34%に跳ね上がった。

現在ポーランドの失業率は過去最低の水準であり、賃金上昇率は昨年、過去最高の10%に達した。

チェコ政府は、迫りくる労働力不足は経済にとって脅威であると警告している。この傾向は他の東 欧諸国でも見られる。

賃金とインフレ率の上昇は、各国中央銀行が利下げを行う上での障害となる。すでにしつこいインフ レと米ドル高の影響で、東欧諸国では利下げの動きが滞っている状況だ。このまま高金利が続けば、 経済活動が圧迫され、各国政府は国内債務の負担増加に直面することになる。

ライファイゼン・バンク・インターナショナルの調査部門トップ、ギュンター・ドイバー氏によれば、中東 欧地域でインフレ率の低下は見込みにくいという。ハンガリーとルーマニアでは現状維持が予想され、 チェコを含むいくつかの国ではインフレ率がさらに上昇する可能性がある。

ドイバー氏は「中東欧地域では大幅な利下げを期待するのは難しい」と述べた。

<脅威はあちこちに>

それでもドイバー氏は、ロシアとウクライナの和平協定が先行き不透明だけに、すでに各地に根を下ろしたウクライナ人労働者が本当に国に戻るかという点については懐疑的だ。 EBRDのルーエ氏は、企業各社は、ウクライナ人労働者の離職を省力化エンジニアリングに投資する好機とすることもできると強調する。また銀行や投資家は、戦後のウクライナ復興事業が、特にポー ランドなど近隣諸国にとっては追い風になる可能性があると話す。

とはいえ、トランプ氏のホワイトハウス復帰、ドル高、関税による脅しとそれに伴う不確実性、さらに は米連邦準備制度(FRB)による利下げへの信頼感低下といった要素は、政策担当者にとっては対応 の難しい組み合わせになる。

「脅威はあちこちにある」。セルビア財務省のアナ・トリポビッチ副大臣は前述のフォーラムの席で述 べた。

トリポビッチ氏は、コロナ禍の間の債務増大やロシアのウクライナ侵攻をきっかけとするエネルギー 危機に、今またドル高が重なったことで、セルビアなどの諸国にとって国際債務の利払い負担がさら に大きくなった、と指摘する。

「市場の仕組みはますます複雑になった。私たちには、何年も間隔をおいて発生した脅威や課題が すべて降りかかってきている」

(翻訳:エァクレーレン)

https://jp.reuters.com/world/ukraine/M74AIQFRHJIOFAR4J5D2BTQ54A- 2025-01-24/?rpc=122

❹米と新たな軍事援助協議せず、支援なお継続=ゼレンスキー氏(By ロイター編 集、2025 年 2 月 6 日)

[5日 ロイター] – ウクライナのゼレンスキー大統領は5日、米国による軍事支援は続いているが、 現時点で今後の支援に関する議論はないと明らかにした。

キーウ(キエフ)で英国のラミー外相と会談した後、「現時点で米国の支援は削減されていない。停 止されてはおらず継続している」と記者団に語った。

約3年前のロシアによるウクライナ侵攻以来、米国はウクライナにとって最大の軍事支援供給国の 一つとなっているが、再選されたトランプ大統領は対ウクライナ支援の規模を繰り返し批判。情報筋に よると、米国からウクライナへの武器輸送は最近一時停止され、先週末に再開された。

ゼレンスキー氏は、新たな軍事援助に関する議論は「時期尚早」と述べた。

米国の支援なしで戦う能力があるかとの質問には、支援削減は防衛能力を直撃すると予想。「われ われは弱体化するだろう。(領土を)維持できるか定かではない」と述べた。

https://jp.reuters.com/world/ukraine/EEVTUCP4DNNCXFFHKSNJRICSMM- 2025-02-06/

❺ロシア外務次官「米国がまず行動を」、関係改善に向け要求(By ロイター編集、 2025 年 2 月 6 日)

[5日 ロイター] – ロシアのリャブコフ外務次官は5日、米国は長年にわたりロシアの発言に耳を貸 さず、同国に「戦略的敗北」をもたらす方向に誤った政策を行ったとして、関係改善にはまず米国が行 動しなければならないと述べた。

また「いかなる代償を払ってでも米政府と合意する」必要性を外交政策の前提とするのは間違いだ と述べた。

リャブコフ氏は外務省のウェブサイトに掲載した論評で、ロシアは長らく西側とのパートナー関係を 模索してきたが、「誰も聞こうとしなかった。それは、地政学上のライバルを最大限弱体化させるのが 根本的な目的だったからだ」と指摘。

ロシアは「ウクライナとの戦争でロシアに『戦略的敗北』を負わせようとするバイデン前政権の計画を 挫折させ、世界の地政学における合法的な地位を回復した」とし、「失策と政権交代を踏まえ、相互尊 重と平等な権利に基づいて関係を正常化するための第一歩を踏み出さなければならないのは米国 だ」と述べた。

https://jp.reuters.com/world/ukraine/VDDYNEEQO5IIBOG4ZS7L34HBCU- 2025-02-06/

❻ウクライナを知り尽くした日本人が明かす戦争終結のホンネ…「世界はウクライナ を中心に回らない」(現代ビジネス、2025年 2 月 7 日)

世俗の独善王はノーベル平和賞がお好きらしい。

「2017 年(第一次トランプ政権時の)と同様に、再び世界最強の軍隊を築く。戦いに勝つことだけ でなく、我々が終わらせる戦争、そして何よりも参戦しない戦争によって成功を測る。私が最も誇りと するレガシー(政治的遺産)は、平和をもたらし、人々を一つにまとめる存在であることだ。それが私の望む姿だ」(日本経済新聞 1月21日付)

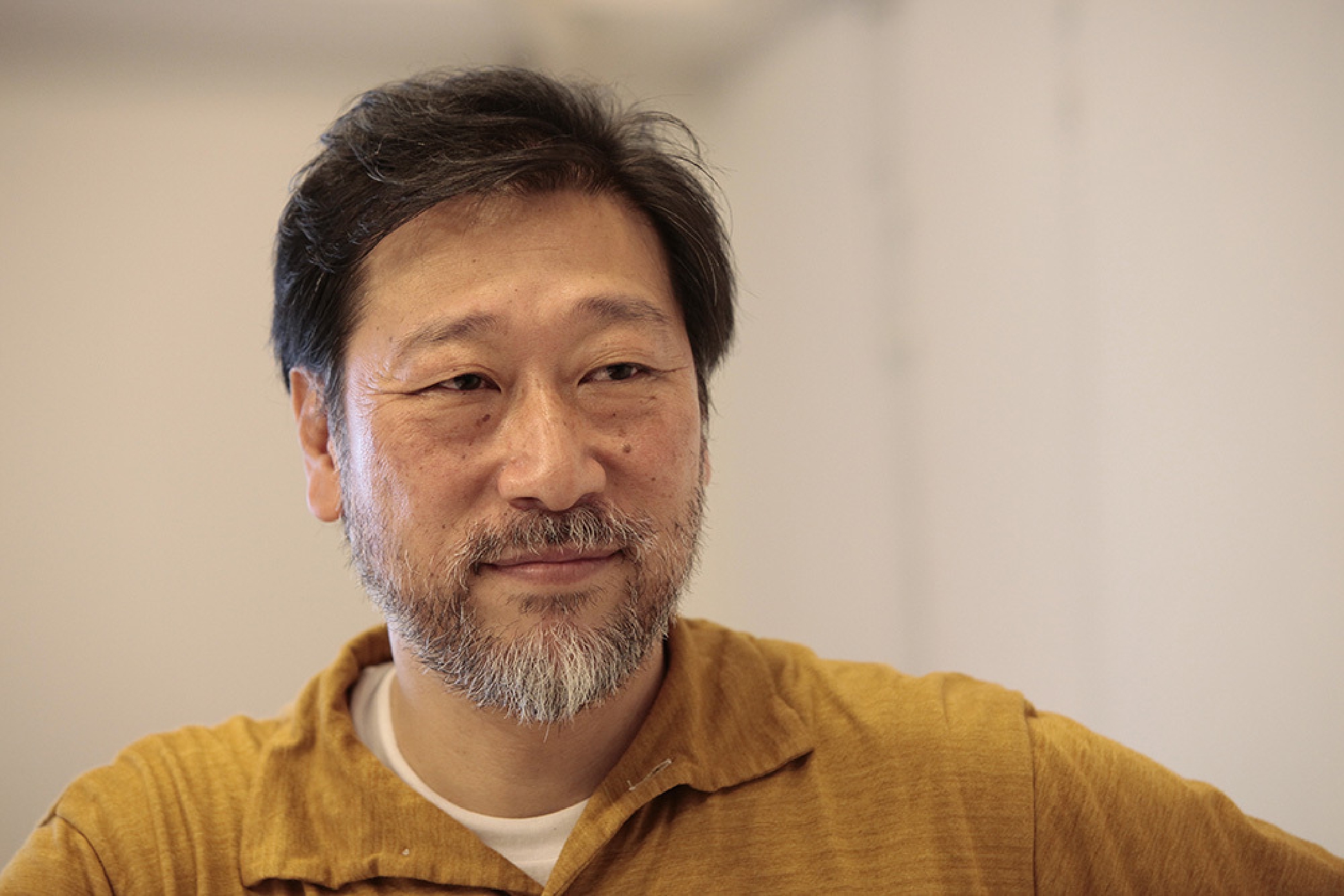

【写真】『私とスパイの物語』対談 近藤大介×孫崎享「世界はスパイが動かしている」

去る 1 月 20 日の大統領就任式で、アメリカのトランプ新大統領はこう述べた。

ウクライナはバイデン父子マター

広く知られるように、トランプ氏はウクライナ戦争を早期に終わらせると約束している(半年前には 「24 時間で」と大見得を切っていたのが、近頃になり「半年か、それより早く」と後退したものの)。

ただし、同氏の興味は戦争を終わらせること(=休戦もしくは停戦)にあって、ワシントンから大西洋 を越えて遠く 8000 キロも離れたウクライナの将来(=和平)にはないはずだ。

そもそもトランプ氏にとり、アメリカによるウクライナ問題への関与はバイデン父子マターでもある からだ。むしろ、関わりたくもない、というのが本音ではないか。冒頭の一節は、そう言っているよう に聞こえる。

付言すれば、オバマ政権(2009-2017 年)の副大統領だったバイデン前大統領は、2014 年 2 月 にキーウで起きたマイダン動乱を支持し、政変後に誕生したポロシェンコ政権を後押しした。

マイダン政変後、長男のハンター・バイデン氏がウクライナ最大のガス企業「ブリスマ社」の取締役 (2014-2019 年)に就任して高額の報酬を得ていたことは、キーウ市民の知るところでもあった。こ れが、第一次トランプ政権下(2017-2021 年)のアメリカ政界を騒がせた。

そして当時、トランプ氏はロシアへの制裁を強化する一方で、ウクライナのポロシェンコ政権に対し ては概して冷ややかだった経緯もある。

したがって停戦後、和平への厄介なプロセスは、ヨーロッパが解決すべき問題として、欧州連合 (EU)とヨーロッパ主要国の手に委ねられるのではないか。ちなみに、ヨーロッパにおけるトランプ氏 の興味がデンマーク自治領のグリーンランド島にあることは、大統領就任前に表明されて物議をかも した。

世界はウクライナを中心に回らない

他方、「西側パートナー」に宛てて発せられるウクライナのゼレンスキー大統領の声は、トランプ旋風 にかき消されて国際政治の谷間に弱々しくこだまする。

ウクライナが頼みとする西側主要国内の環境も変わっている。いまのヨーロッパ主要国に、グロー バル大国アメリカの不在を補って、ウクライナを単独で支援していくだけの力は政治的にも経済的にももはやない。 また中東欧では、ハンガリー、スロバキアだけでなく、クロアチア、オーストリアなどでも、ウクライナ支援に否定的な声が高まっている。EU と北大西洋条約機構(NATO)加盟国同士の固い結束も、今 は昔の感すらある。

ゼレンスキー氏にとり、銃もパンも支援頼みの戦争には、自ずと限りがあったと言わざるをえない。 西側の支援は永遠ではありえない。世界はウクライナを中心に回らない。時間がロシアに味方すると、 これまで折に触れて幾度となく言われてきたのも、それゆえだ。

戦争の帰趨はすでに決した

欧米製の高性能の戦車や戦闘機、長距離ミサイルの供与が止まれば、ウクライナは戦えないし、スペ ース X を保有するイーロン・マスク氏が、衛星インターネット「スターリンク」への接続を止めれば、自慢 のドローンも飛ばせない。

そのうえ、財政援助まで止まれば、国家としての諸機能そのものが麻痺しよう。

ロシアによる侵攻が始まって以来この方、この国は税収のほとんどを軍需と日々の戦費に当ててき た。いきおい、歳出の半分ちかくは、西側諸国と国際機関による融資や送金でやり繰りされてきたの が実情だ。

ウクライナに寄り添うという信念からか、この 3 年間、そういうネガティブな現実にはあまり触れら れてこなかったようではある。だが、財政の実態が明るみに出れば、皆、驚愕するにちがいない。戦争 の帰趨は、すでに決していると言っても過言ではない。

したがってトランプ大統領にとり、戦争を終わらせるための必要条件は、ロシアのプーチン大統領 に、これ以上の侵略をいかにして諦めさせるか、という一点に絞られる。ディール(取り引き)の相手 が、第一にロシア、第二に EU と NATO 構成国となるのも、トランプ流のビジネスライクな割り切りな のだろう。脇へ置かれたゼレンスキー氏の危機感は募る。

大統領権限の正当性という負い目

トランプ政権はまた、ウクライナに対して選挙の実施を求めているらしい。

戒厳令下、(昨年 5 月 20 日に任期が切れた)ゼレンスキー大統領の任期は延長され、最高会議の 選挙も延期されてきた。バイデン前政権のアメリカは、これまであえてそれを不問に付してきた。プー チン大統領は、そこを突いて揺さぶりをかけてもいる。

とはいえ、いったん停戦となれば、戒厳令を解除しないわけにはいかないだろう(現在の戒厳令の 期限は今年 5 月 7 日まで)。動員令も解除されて、早晩、大統領選挙が実施されることになるだろ う。この 30 年、ウクライナの政治は少数のオリガルヒ(巨大財閥)に支配され、国民生活の向上には失 敗したが、それでも選挙だけはふつうにおこなわれてきた。

ただし、停戦後の国の安全が保障されないことを理由に、ゼレンスキー大統領と急進的な民族主義 者たちがロシアへの抵抗をやめない(つまり、戒厳令が解除されない)可能性もある。

国家はそれ自体が利権である

国家は時として、それ自体が巨大な利権の塊(かたまり)となり得る。ゼレンスキー大統領は戦時の 英雄として、ロシアとの戦争をテコにして国民をひとつにまとめてきた。エマニュエル・トッド氏が言う ように(著書『西洋の敗北』)、この 3 年間、ロシアとの戦争自体が「国家の存在理由」と化した感すらあ ったと思う。

ロシアによる侵攻がはじまった 2022 年 2 月から、2024 年 12 月までに、西側はウクライナに 対し、軍事支援以外に毎月 25 億ドルから 35 億ドルの財政支援(人道支援を含む)をしてきた(独キ ール世界経済研究所などの発表)。その総額約 1100 億ドル(17 兆円)は、侵攻前の 2021 年におけ るウクライナの国内総生産(名目 GDP)2000 億ドルの 55%に相当する。

巨額の支援は、権力者の手中に大きな利権をもたらしたはずである。大統領と議会は共同でそれを 享受し、行政機構を通じて差配してきたのだろう。権力者たちが、それを手放したくない誘惑にかられ るとしてもおかしくない。

この戦争の終わり方のむずかしさの一面は、その点にあるのかもしれない。ウクライナの現実が、そ ういうフェーズに入っていないことを願いたい。いずれにせよ、ヨーロッパはひきつづき厄介な問題 を抱え込むことになりそうである。復興支援を約束した日本もまた、「蚊帳の外」ではあり得ない。

国民の強さが試されるのは停戦後

30 年ほど前、ウクライナ最高会議経済改革管理委員会での半年間の調査を終えて帰国すると、私 は旅の報告を一冊の本にしたためた。拙著『通貨誕生-ウクライナ独立を賭けた闘い』(1994 年 3 月、都市出版刊。2023 年 1 月、岩波現代文庫から『ウクライナ 通貨誕生-独立の命運を賭けた闘い』 として復刊)がそれである。

その「あとがき」を、次の一節で締めくくった。

「だが、本書で描きたかったのは、実はウクライナそのものではない。私が書きたかったのは、ウクラ イナという鏡に映ったロシアの姿だ。自らは炎の中にありながら、小さな隣国の首をじわじわと締め 上げている、そういうロシアの矛盾についてだ。あるいは、ウクライナはついに安定した国家を形成で きないままに息絶え、再びロシアという大きな影に呑まれてしまうのだろうか」

この問いかけは、いまも新鮮さを失っていない。 ウクライナという国がこの先どうなっていくか。そこは、まだ定かではない。 プーチン大統領はトランプ大統領との頂上会談を歓迎する一方で、国家の野性を剥(む)き出しにして、東部ウクライナにおける侵略の手をゆるめない。他方、停戦への時間がかかるほど、ウクライナは 財政的にもいっそう窮していくにちがいない。

おそらく、ウクライナの NATO 加盟は約束されないだろう。また、東部と南部の占領された領土も 事実上、失うことになるだろう。それでも、この国が「ロシアのくびき」を断ち切って、自らの安全保障 への道を模索しつつ、かつ汚職のない公正な社会をめざして、晴れて EU の一員として迎えられる日 が来るのか。

ウクライナ国民の強さが試されるのは、むしろこれからではないかと思っている。 西谷公明(エコノミスト)

https://news.yahoo.co.jp/articles/5e3b7c6a4da851a23c85f87bfc5635a98 ecb441b/images/000

❼佐藤優「トランプが世界に一定の平和をもたらす」ロシア・ウクライナ戦争は停戦に向けて急展開へ秘策(2025年2月6日)

トランプ大統領は、ロシア・ウクライナ戦争に対し、どのような動きに出るのか。元外務省主任分析官 の佐藤優さんは「トランプは国際協調を無視して、単独で得意な取引を用いて、プーチン大統領と直接対話を行いつつ、ゼレンスキーを説得するかもしれない。結果として、世界に一定の平和をもたらす 可能性が高い」という――。

※本稿は、佐藤優『いまと未来を読み解く!新 地政学入門』(Gakken)の一部を再編集したもの です。

■トランプ政権カムバック

2024 年 11 月の大統領選で、カムバックを果たした共和党のドナルド・トランプ大統領。ロシア・ ウクライナ戦争とガザ紛争の停戦に向けた彼の動きが今注目されています。果たして、この 2 つの戦 いを解決するための秘策を、彼は持っているのでしょうか?

2024 年 11 月、民主党のカマラ・ハリス候補を破って、ドナルド・トランプは大統領に返り咲きま した。トランプの帰還により、「ロシア・ウクライナ戦争」と「ガザ紛争」に大きな動きがあると予想され ます。

ロシア・ウクライナ戦争に関しては、選挙中に「自分が当選すれば 24 時間以内に戦争を終わらせ る」とトランプは豪語していましたが、おそらく彼により停戦が早まるでしょう。ガザ紛争に関しては、 バイデンの休戦要請を拒否してきたイスラエル首相のネタニヤフも、友好関係にあるトランプの声には 耳を傾けるかもしれません。

民主党のバイデンのように西側的な民主主義の理念を他国に押し付けることをせず、トランプは 自国の利益を第一に考えるアメリカ・ファーストを実行するでしょう。現実的な利益に基づく「取引(デ ィール)」を軸とするトランプの姿勢は、世界に一定の平和(恒久的ではないかもしれませんが)をもた らす可能性が高いです。

■二国間交渉を重視するトランプ外交

トランプは NATO(北大西洋条約機構)や WTO(世界貿易機関)などの多国間同盟よりも 2 国 間での直接的な外交を好みます。自国の利益を優先するトランプの姿勢は、ロシアや中国、北朝鮮な どの強権(独裁)主義国家との親和性が極めて高いのです。

■トランプの勝因

2024 年 11 月 5 日に行われたアメリカ大統領選挙において、共和党のドナルド・トランプが民主 党のカマラ・ハリスに勝利しました。大接戦になると予想されていましたが、蓋を開けてみればトラン プの圧勝でした。

トランプの勝因はいくつか挙げられます。バイデン政権下ではインフレによって日に日に物価が高 くなり中産階級以下の生活が苦しくなっており、また、中国からの生産物の大量流入によって米国内 の工場地帯で多くの失業者が出ていました。トランプは、これら経済的な問題を解決する能力がある と見なされたのです。

さらに、不法移民が米国内に多数流入したことで下層労働者の仕事が奪われてしまったという現 状も、かねてから移民を抑制すると主張していたトランプにとって追い風になりました。

また、従来、トランプは有色人種の有権者からの支持を得ることができていないと考えられてい ましたが、今回の選挙では一例としてウィスコンシン州における黒人票の獲得率が前回選挙の時より も 14%も上昇、ネバダ州やアリゾナ州のような激戦区でもヒスパニック系有権者からの支持を伸ばす ことに成功するなど、非白人票を多く獲得できたことも勝因といえます。

■Keypoint トランプの強権政治でアメリカの分断化は進むのか

トランプの勝利によって、富裕層と下層労働者階級、民主党支持層と共和党支持層など、社会の さまざまな局面で「分断」が加速することが懸念されています。このまま分断化が進めば、南北戦争以 来の内戦に近い状態に陥るかもしれません。トランプ政権がこれを乗り越えることができるのか、それ とも分断がさらに深刻化し、回復不能な状況になってしまうのか。予断を許さない状況が続きます。

■ディール外交で早まる和平への道

上でも述べたように、トランプの当選でロシア・ウクライナ戦争は停戦に向けて急展開を迎えると 思われます。

トランプは国際協調を無視して、単独で得意な取引(ディール)を用いて、第一次政権下でも友好 関係にあったプーチン大統領と直接対話を行いつつ、ゼレンスキーを説得するかもしれません。その 場合、ウクライナは、今後長期間 NATO 加盟を認められず、ロシアに占領された領土の割譲も条件に 含まれる可能性があります。これに対してゼレンスキーは「早期終結ならウクライナが大幅な妥協を強 いられる」と、トランプに対して警戒感をあらわにしています。

一方、トランプは中東の安定化のために、ガザ紛争で凍結されていたイスラエルとサウジアラビア との国交正常化を促進するために動くと思われます。もちろん、喫緊の課題はガザ紛争を終わらせる ことですが、こちらはイスラエルによるハマスの無力化によって早晩実現するでしょう。

また、自国優先の立場から、日本や韓国など同盟国への軍事費の増額を迫る可能性があります。

■Keypoint イスラエルとサウジの歴史的和平

アラブ諸国は近年、イスラエルに接近し、2020 年にアラブ首長国連邦などが国交を正常化しまし た。そこで優先されたのは、パレスチナ国家樹立の「大義」よりも安全保障や経済面での実利でした。 そうした流れは中東の盟主サウジアラビアにも波及し、イスラエルとの国交正常化に向けた動きが始 まりました。しかし、2023 年 10 月に勃発したガザ紛争で交渉は振り出しに戻ってしまいました。バ イデン政権がなし得なかったサウジ・イスラエルの国交樹立を、トランプが実現させたら、中東の対立 の構図を根底から変える「歴史的和平」となるでしょう。

———-

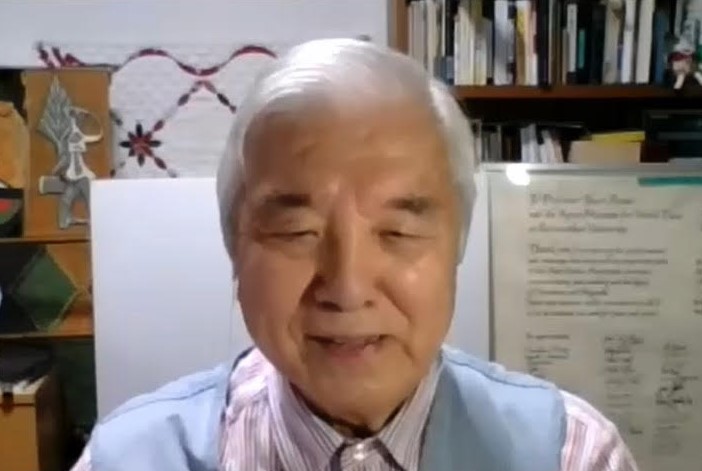

佐藤 優(さとう・まさる) 作家・元外務省主任分析官

1960 年、東京都生まれ。85 年同志社大学大学院神学研究科修了。2005 年に発表した『国家の 罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』(新潮社)で国策捜査の裏側を綴り、第 59 回毎日出版文化賞 特別賞を受賞。『自壊する帝国』(新潮社)で新潮ドキュメント賞、大宅壮一ノンフィクション賞受賞。『獄 中記』(岩波書店)、『交渉術』(文藝春秋)など著書多数。

❽ウクライナに告ぐ、「米国をダシに使うことはもう許さない」=トランプ大統領 (2025 年 2 月 8 日)

ウクライナはこれまで「古き良き米国」を利用してきたが、米国をダシに使うことはもう許さない。

トランプ大統領は米国の納税者から集めた資金の対価についてウクライナのゼレンスキー氏に自ら の考えを伝えたという。ホワイトハウスの会見で大統領は次のように発言した。

「米国の納税者から集めた資金の対価についてはすでに彼(ゼレンスキー氏)に伝えた」 会見の中でトランプ大統領は米国が行った投資の保証を求めた。 「我々はこれだけの資金を投資したのだ。そして、この状況がいつ終わるのか、その終わりを見届け

たいと言っているのだ」 そして、「誰もが古き良き米国を利用したが、もう利用はさせない」と付け加えた。

https://sputniknews.jp/20250208/19565006.html

〈関連情報〉 レンスキー氏、ロシア領の地下資源と引き換えに安全保障の提供を米国に要求 2025 年 2 月 8 日

ロシア領に編入されたドンバス地域(ドネツクとルガンスク)やザポロジエ州は地下資源が豊富で、 高い戦略的価値を持っている。そこでゼレンスキー氏はロシアの管理下にある資源の共同開発をトラ ンプ大統領に提案した。

「米国が最も多くの援助をしてくれたので、米国こそ最も多く稼ぐべきです。そして米国がこのプラ イオリティを持つべきですし、そうなるでしょう」

ゼレンスキー氏によると、ロシアに編入された地域にはウラン、チタン、マンガン鉱石、レアアース、 リチウム、天然ガス、そのほか地政学を左右する資源が多数埋蔵されているとのこと。

そこでゼレンスキー氏は地下資源の共同開発と引き換えに、安全保障の提供を米国に呼びかけた。

https://sputniknews.jp/20250208/19565253.html

❾ウクライナが提案するレアアース、大半はロシアの管理下に(2025 年 2 月 8 日)

トランプ大統領は米国がこれまで行った膨大な軍事支援、さらには今後行うであろう軍事支援の見 返りとしてウクライナから地下資源の提供を要求しているが、その大半はロシアの管理下にある。

ウクライナの地下資源は一部の試算によると、15 兆ドルに達するが、その大半がドンバス地域(ド ネツクとルガンスク)に集中しており、すでにウクライナの管理下にはない。

トランプ大統領はこの地下資源について把握している。7 日の会見では地下資源の「保全を保証し たい」と発言しており、この資源の扱いが今後の停戦交渉で大きな役割を担うと見られている。

https://sputniknews.jp/20250208/19565369.html?rcmd_alg=collaboration2

❿ICC 所長、トランプ大統領令による制裁を非難(2025 年 2 月 8 日)

トランプ大統領が ICC(国際刑事裁判所)職員への制裁を可能にする大統領令に署名したことにつ いて、ICC の赤根所長は声明を発表し、これを非難した。

赤根智子所長は 7 日、声明を発表し「大統領令は ICC の独立性と公平性を損なうもので、深い遺 憾の意を表明する。裁判所の機能を政治化しようとするいかなる試みも断固として拒否する」と反発 した。

また声明では「ICC は武力紛争や人権に関する法律など世界中で受け入れられている国際法に基 づいた法執行を行い、国際社会の利益と一致した機能を果たしている。世界大戦やホロコーストなど で民間人が受けてきた計り知れない苦しみの最も重要な遺産だ」と訴えている。

この大統領令をめぐってはドイツやカナダなどおよそ 80 の国や地域が共同声明を発表し、「国際 的な法の支配を脅かすものだ」と非難している。

https://sputniknews.jp/20250208/icc- 19564896.html?rcmd_alg=collaboration2

⓫トランプ氏、プーチン氏とウクライナ巡り電話会談…「彼は人々が死ぬのをやめさせたいと思っている」(讀賣新聞、2025 年 2 月 9 日)

【ワシントン=今井隆】米国のトランプ大統領は7日、ニューヨーク・ポスト紙のインタビューに応じ、ロ シアのプーチン大統領と電話で会談したことを明らかにし、ウクライナにおける戦争の早期終結に向 けた仲介に強い意欲を示した。

インタビューは大統領専用機内で行われ、同紙が8日に報じた。プーチン氏との電話会談の時期は明 らかにされていない。トランプ氏は電話会談の回数について問われると、「言わない方がいい」と述べ るにとどめた。

トランプ氏は、戦争終結に向けた具体的計画があると主張し、「早く終わらせたい。毎日人が死んで いる」と訴えた。戦場での殺りくをプーチン氏が「気にかけている」と語り、「彼は人々が死ぬのをやめ させたいと思っている」とも指摘した。インタビューに同席したマイク・ウォルツ国家安全保障担当大統 領補佐官に対し、「これらの会談を進めよう。彼らは会いたがっている」と指示した。

トランプ氏は7日、ホワイトハウスで記者団に対し、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領 と今週にも会談し、プーチン氏とも近く会談するとの見通しを明らかにしていた。 https://news.yahoo.co.jp/articles/654fee4381984391c46c2a748852f02fee 3e3ee8

2025年2月10日 ウクライナ情報pdf → こちら

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

安斎育郎

安斎育郎

1940年、東京生まれ。1944~49年、福島県で疎開生活。東大工学部原子力工学科第1期生。工学博士。東京大学医学部助手、東京医科大学客員助教授を経て、1986年、立命館大学経済学部教授、88年国際関係学部教授。1995年、同大学国際平和ミュージアム館長。2008年より、立命館大学国際平和ミュージアム・終身名誉館長。現在、立命館大学名誉教授。専門は放射線防護学、平和学。2011年、定年とともに、「安斎科学・平和事務所」(Anzai Science & Peace Office, ASAP)を立ち上げ、以来、2022年4月までに福島原発事故について99回の調査・相談・学習活動。International Network of Museums for Peace(平和のための博物館国相ネットワーク)のジェネラル・コ^ディ ネータを務めた後、現在は、名誉ジェネラル・コーディネータ。日本の「平和のための博物館市民ネットワーク」代表。日本平和学会・理事。ノーモアヒロシマ・ナガサキ記憶遺産を継承する会・副代表。2021年3月11日、福島県双葉郡浪江町の古刹・宝鏡寺境内に第30世住職・早川篤雄氏と連名で「原発悔恨・伝言の碑」を建立するとともに、隣接して、平和博物館「ヒロシマ・ナガサキ・ビキニ・フクシマ伝言館」を開設。マジックを趣味とし、東大時代は奇術愛好会第3代会長。「国境なき手品師団」(Magicians without Borders)名誉会員。Japan Skeptics(超自然現象を科学的・批判的に究明する会)会長を務め、現在名誉会員。NHK『だます心だまされる心」(全8回)、『日曜美術館』(だまし絵)、日本テレビ『世界一受けたい授業』などに出演。2003年、ベトナム政府より「文化情報事業功労者記章」受章。2011年、「第22回久保医療文化賞」、韓国ノグンリ国際平和財団「第4回人権賞」、2013年、日本平和学会「第4回平和賞」、2021年、ウィーン・ユネスコ・クラブ「地球市民賞」などを受賞。著書は『人はなぜ騙されるのか』(朝日新聞)、『だます心だまされる心』(岩波書店)、『からだのなかの放射能』(合同出版)、『語りつごうヒロシマ・ナガサキ』(新日本出版、全5巻)など100数十点あるが、最近著に『核なき時代を生きる君たちへ━核不拡散条約50年と核兵器禁止条約』(2021年3月1日)、『私の反原発人生と「福島プロジェクト」の足跡』(2021年3月11日)、『戦争と科学者─知的探求心と非人道性の葛藤』(2022年4月1日、いずれも、かもがわ出版)など。