「知られざる地政学」連載(78):ウクライナ戦争から丸3年:「教化」(indoctrination)に余念のないマスメディア(下)

国際

「知られざる地政学」連載(78):ウクライナ戦争から丸3年:「教化」(indoctrination)に余念のないマスメディア(上)はこちら

ウクライナの場合

ウクライナのケースをみてみよう。たとえば、ウクライナの「キーウ・インディペンデント」は2025年1月27日付で、カウンセリング、文化イベントの企画、基本サービスの提供など、幅広い人道支援サービスを提供する非営利団体が場合によっては存続が危ぶまれ、支援対象の人々も宙に浮く事態となっていると伝えている。

2025年1月28日付の「ニューヨークタイムズ」も、「トランプ政権が突如として米国の対外開発援助の全面停止を命じてから1週間が経ち、その影響はすでに紛争の続くウクライナで現れている」と書きはじめ、「複数の人道支援団体は、退役軍人や国内避難民への支援を含む活動の中止を余儀なくされていると話している」としている。

ただ、さすがだと思うことがある。それは、この記事の最後のあたりで、「ウクライナには、助成金によって独立を保っているメディア・プロジェクトも数多くある。現在、ウクライナの数十のメディア組織が支援を求めている」、と正直に書いていることだ。この支援こそ、リベラルデモクラシーを海外に広げるための米国の外交戦略の根幹なのだ。

ウクライナへの猛烈な「干渉」

過去を振り返ると、USAIDがウクライナにおいて決定的な役割を果たしたことがわかっている。もちろん、ロシアに対してもUSAIDは一時期、「大活躍」してきた。ロシア語の情報によれば、「USAIDは1992年からロシアに進出しており、2012年まで人権やメディア支援を中心に、ロシアのさまざまなプログラムに30億ドルを割り当ててきた」という。しかし、ロシア政府が、USAIDは野党を支援することでロシアの内政に干渉していると非難したため、USAIDのロシアでの活動は2012年に打ち切られた。

ウクライナでも、事情はロシアとよく似ている。たとえば、拙著『ウクライナ・ゲート:「ネオコン」の情報操作と野望』では、つぎのように書いておいた(106頁)。

「陰謀はどう準備されたのか。鍵を握っているのはオレグ・ルィバチュークである。彼は2005年にユーシェンコ大統領を誕生させた立役者の一人であり、その功績から2005年2月から9月まで欧州統合担当副首相を務めたことがある。彼はジョージ・ソロス基金や、米国際開発庁(USAID)の契約者の一つ、Pact Inc.(身体障碍者などを支援)から資金を受け取る数十のグループを創設した。これが隠れ蓑になってヤヌコヴィッチへの反政府運動が展開されたというのだ。2008年以降、USAIDはPact Inc.を通じてウクライナに数百万ドルを流したとされ、2013年だけでPact Inc.は700万ドルもの資金をウクライナに配分したという情報もある。こうした資金を活用しながら前記グループが情報宣伝活動に従事したのだ。」

このように、米国の望むリベラルデモクラシーを実現するため、米国は対外開発援助の名を借りて、水面下でずっとウクライナにおいても暗躍してきたのである。こうしたウクライナへの「干渉」がウクライナの危機や戦争を呼び寄せる一因になったことは間違いない。

近年におけるウクライナでの暗躍

近年の状況はどうか。一説には、民主主義の輸出にかかわる契約のほとんどは、USAIDが米国の組織に発注したもので、最大の助成先のひとつはケモニクス・インターナショナルだ。同社はワシントンD.C.を拠点とする大規模なコンサルティング会社であり、ウクライナの「民主主義の持続可能性」を改善し、地方分権を支援し、司法制度を強化するプロジェクトを監督しているらしい。これらのプロジェクトのいくつかは、2026年までに実施される予定だった。

USAIDは、2025年9月30日に終了予定の「インターニューズ・ネットワーク」のメディア・プログラムも支援している。同プログラムの目標は、「ウクライナの民主的プロセスにおけるメディアの役割を強化し、市民の良質な情報へのアクセスを増やして有害な影響に対抗し、欧州統合を支援する」ことである。さらに、「ウクライナの説明責任と民主的発展を促進する、近代的で効果的な機関として議会を強化する改革促進プログラム」への資金提供を「インターニュース・ウクライナ」という組織が受けている。カネを受け取っている組織が具体的に何をやっているかまでは判然としないが、民主主義の輸出という、従来型のリベラルデモクラシー拡大戦略にかかわっていることは間違いない。

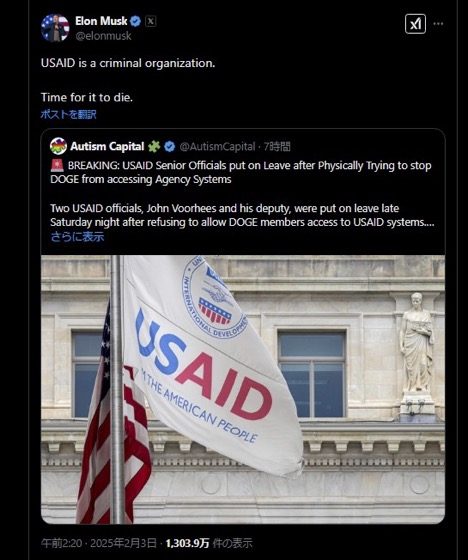

その証拠となるような「事件」が起きた。トランプ政権は、2月1日にイーロン・マスクをトップとする「政府効率化省」の代表者にUSAIDの立ち入り制限区域への立ち入りを許可しなかったとして、USAIDの二人の最高セキュリティ責任者を解任したのである。この事態を受けて、マスクは2日、「USAIDは犯罪組織だ。死ぬべき時が来た」と表明した(下の写真)。マスクはリベラルデモクラシー伝播にかかわる「伏魔殿」をとり潰そうとしているようにみえる。現に、「ニューヨークタイムズ」は、マスクが3日未明、トランプ大統領は米国際開発庁を閉鎖すべきだと考えていると発言したと伝えた。

2月3日、マルコ・ルビオ国務長官は、国務長官として初の海外訪問先のエルサルバドルで記者団に対し、自身が米国国際開発庁(USAID)の代理長官に就任したことを明らかにし、「その権限を委任した」とのべた。さらに、ルビオはUSAIDを初めて公に攻撃した。「これにより、米国の対外援助機構の目玉である同機関は大幅な縮小または解体がほぼ確実となった」と、「ワシントンポスト」は報じている。

(出所)https://x.com/elonmusk/status/1886102414194835755

(備考)時刻表示は日本時間になっている。

リベラルデモクラシーなんかぶっ飛ばせ

トランプが長く米国の外交戦略の根幹をなしてきたリベラルデモクラシーをぶっ飛ばそうとしていることは明確だ。USAIDと並んで、海外に民主主義を輸出してきた全米民主主義基金(National Endowment for Democracy, NED)もまたトランプ政権の標的となっているからである。

まず、マスクが2月3日、「誠実な人ならだれでもNEDを辞任すべきだ。あの悪の組織は解散する必要がある」と投稿した。さらに、「NEDは、退職した元従業員に関する記録保持方針が非常識で、だれかが退職するとすぐに記録と通信を消去してしまう。議会は、これらの記録を保存するよう命じなければならない」という、オンライン自由財団ディレクター、マイク・ベンズの意見に賛同したマスクは、「デバイス・フォレンジクス(コンピュータや記録媒体に含まれた法的証拠を調査・解析する技術・手法)から学べることは驚くべきことだ。 彼らは犯罪から逃れられない」ともツイートした。

NEDは、世界中の民主主義制度の発展と強化に貢献する、独立した非営利の助成財団である。 議会からの年間予算により、NEDは100カ国以上で2000以上の助成金を提供している。 NEDの助成金プログラムは、民主主義研究国際フォーラム、ジャーナル・オブ・デモクラシー、レーガン・ファシル・フェローシップ・プログラム、世界民主化運動、国際メディア支援センターによって補強されている。

NEDの具体的な活動をみると、世界中でクーデターを裏で操ったり、反政府活動を露骨に支援したりしてきたことがわかる。たとえば、ウクライナで2014年2月21日から22日に起きたクーデターの背後には、当時、米国務省次官補だったヴィクトリア・ヌーランドが存在した(詳しくは、拙著『ウクライナ・ゲート』や『ウクライナ2.0』を参照)。彼女はNEDの資金を使って、ウクライナにおいてナショナリズムを煽り、クーデターを準備していたのである。その証拠は、ヌーランドが2018年から2021年まで、NED理事を務め、さらに、2024年3月に国務省を辞めた彼女を再び同年9月に理事に就任させた人事に明瞭に現れている。そう、この人事を一種の論功行賞とみれば、彼女の厚遇を理解できるだろう。

リベラルデモクラシーの輸出に名を借りた米国の帝国主義の先兵として、NEDはきわめて重要な役割を果たしてきたと言える。だからこそ、こんな組織はいらないとトランプ政権は考えているのである。

2025年2月13日付の「ポリティコ」は、「NEDは12日、資金援助に依存している組織に対して、議会からの資金援助を受けられないため、ただちに支払いを停止すると通知した」と書き、「「資金が底をついたら、当団体との契約は一時停止されたものとみなしてください」と、NEDはPOLITICOが入手した声明でのべた」と報じている。USAIDだけでなく、NEDにまで厳しい鉄槌をくだすことで、トランプ政権は新しい外交戦略に舵を切ったのだ。

トランプが教えてくれた「真実」

トランプがここで紹介した主要マスメディアのインチキについて、どこまで知っているかはわからない。ただ、彼の政策がこれまでのリベラルデモクラシー支持者によって隠蔽されてきた「真実」を明らかにしてくれているように思う。

最後にその話をしよう。2025年1月29日、トランプは「K-12(幼稚園[KindergartenのK]の年長から始まり高等学校を卒業する[12年生]までの13年間の教育期間)までの学校教育における過激な教化(indoctrination)に終止符を打つ」というタイトルの大統領令に署名した。その第一項には、「しかし近年、保護者の監視を意図的に遮断しながら、学校が過激で反米的なイデオロギーを子供たちに教え込むのを目の当たりにしている」と指摘したうえで、「このような環境はエコーチェンバー(共鳴室)として機能し、学生たちはこれらのイデオロギーを批判的な検討や疑問を抱くことなく受け入れざるを得ない」と書かれている。

どうやら、いわゆるpolitical correctnessやwokeと呼ばれる「行き過ぎた目覚め人」による教育を通じて、「洗脳」が行われてきたと言いたいらしい。だからこそ、「わが国の子供たちに反米、破壊的、有害、虚偽のイデオロギーを刷り込むこと(imprinting)は、多くの場合、長年にわたって施行されてきた反差別公民権法に違反するだけでなく、親の基本的な権限を奪うことでもある」と記されている。

大統領令では、これまでのこうした「洗脳」を「教化戦略」(Indoctrination Strategy)と呼び、それを終わらせるように迫っている。しかし、大統領令の第四項には、「愛国教育を推進する」との規定があり、トランプ大統領自身が「洗脳」を推進しようとしている。

私が大いに気づかされたのは、何も疑うこともなく受け容れてきたこれまでの教育に行き過ぎがあったのではないかという、トランプの異議申し立てによって、たしかに「洗脳」されてきた面があるのではないかという点だ。

国家が強制する義務教育が徴兵制と労働者育成のためになされてきたのは「常識」だが、その過程でなされる「刷り込み」にさまざまな「嘘」やインチキがあったということにはなかなか気づかない。親、先生、先輩や上司に囲まれた、家庭、学校、会社のような共同体では、信頼が先立ち、そこで植えつけられる教化に抗うことが難しい。その結果、そこで教化された信念に基づく「確証バイアス」(自分にとって都合のいい情報を信じようとする偏向)のもとで、ずっと騙されて生きることになりがちなのだ。それは、他者を騙すことにつながり、多くの人々がこの騙し騙される人間社会のあり方を知らない。だからこそ、嘘八百を垂れ流すマスメディアであっても、ついつい騙されてしまう。

たしかに、ウクライナ戦争をめぐる3年間、欧米諸国や日本の主要マスメディアは「嘘」を垂れ流し、各国の国民を「洗脳」しようと躍起になってきたように思える。それを似非学者が後押しし、低俗な芸術家も手伝ってきた。こうしたインチキが国家全体に巣くっていることを、トランプのこの大統領令は明らかにしてくれているように思う。そして、今度は、トランプ自身が愛国教育による「洗脳」に着手しようとしている。

「すべての言語は政治的である」

もう一つ、トランプが結果として教えてくれたのは、言葉と権力との分かちがたい関係性である。1月20日、トランプは、「連邦政府の兵器化(weaponization)に終止符を打つ」という大統領令に署名した。第一項には、「前政権とその同盟者は、全国で、民主主義のプロセスを覆すために、前例のない第三世界の武器化された検察権力を行使した」とある。

「武器化」とは、多数の連邦捜査や政治的な動機による資金提供の取り消しにより、前政権の政策に反対の声を上げた個人を標的にするもので、具体的には、司法省が2021年1月6日に関連する1500人以上の個人を容赦なく起訴する一方で、BLMの暴徒(2020年9月6日にニューヨーク州ロチェスターで起こったBlackLivesMatter[黒人の命だって重要だ])に対する訴訟はほぼすべて取り下げたことなどを指している。大統領令は、「したがって、この命令は、前政権による連邦政府の武器化について、アメリカ国民に対する説明責任を確保するためのプロセスを定めるものである」として、政府の武器化を終わらせるように求めている。

ここでいう「連邦政府の武器化」によって、「バイデン政権は、「多様性、公平性、包摂」(DEI)という名目で、航空機の安全性から軍事まで、連邦政府のほぼすべての分野にわたって、違法かつ不道徳な差別プログラムを強制した」とみなすトランプは、「言葉狩り」にも着手した。1月20日、「過激で無駄の多い政府のDEIプログラムと優遇措置に終止符を打つ」という大統領令に署名したのである。これにより、「連邦政府における、いかなる名称で存在しているかにかかわらず、違法なDEIおよび「多様性、公平性、包摂、およびアクセシビリティ」(DEIA)の義務、方針、プログラム、優先事項、および活動を含む、あらゆる差別的プログラムの終了を調整する」とされた。

その結果、「ワシントンポスト」によると、1月20日以降に変更された8000以上の連邦政府のウェブページをポスト紙が調査したところ、トランプ大統領の選挙運動の中心である政策変更を反映した削除や追加の例が662もあったという。「多様性」は削除され、「気候変動」(climate change)の代わりに「気候回復力」(climate resilience)がよく使われるようになった。 そして、「妊娠中の人々」(pregnant people)は「妊婦」(pregnant women)に置き換えられている、と紹介されている。

他方で、2月2日付の「ニューヨークタイムズ」は、「多様性への取り組みと 「ジェンダー・イデオロギー 」をターゲットにしたトランプ大統領の命令に連邦政府機関が急いで従ったため、1月31日の午後以降、10以上の米国政府ウェブサイトにわたって8000以上のウェブページが削除された」と報じている。

こうした出来事を通じて、逆に、いかに言葉によって人々の思考回路が影響されてきたかがわかるような気がする。そう、「すべての言語は政治的であり、すべての政治は言語をめぐる戦争という形をとる」というイェール大学のジェイソン・スタンレー教授の指摘はきわめて正しい(2月11日付の「ニューヨークタイムズ」の記事「トランプ政権下のワシントンで、言葉遊びの戦争が勃発 前政権の進歩的な語彙は一掃され、大統領から非難を浴びる官僚機構の新しい公用語に取って代わられた」を参照)。

「教化」、「洗脳」の怖さ

そう考えると、国家による「教化」ないし「洗脳」の怖さに気づくのではあるまいか。その「教化」や「洗脳」は政府だけでなく、芸術、政府と結託した主要マスメディア、さらに御用学者によって着実に国民へと伝播・浸透する。

ウクライナ戦争に関連づけてみると、米国政府に従属する欧州諸国や日本の政府はウクライナ戦争について、「主権、自由、独立、領土保全、復興のためのウクライナの戦いに貢献する連帯の立場に立つ」と説明してきた。このために、「ウクライナ=善」、「ロシア=悪」という根拠薄弱な見方を各国国民に強いてきたことになる。それにマスメディアが肩入れし、不誠実で低能な学者がこれに協力してきたのだ。

残念ながら、この構図はウクライナ戦争から3年を経過しても基本的にまったく変わっていない。少しだけ変化の兆しがみえるのは、トランプ大統領の復帰によって、彼のめちゃくちゃな政策がこれまでのジョー・バイデン政権下のインチキ、「教化」や「洗脳」を炙り出してくれている点だろう。その結果、ほんのわずかだが、日本にも、政府、マスメディア、学者、そして政治家のインチキさに気づく人が増えつつある。

こうした連中による悪だくみによって、日本が戦争に巻き込まれないようにするためにも、この「教化」ないし「洗脳」に気づくことが必要なのである。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

☆ISF主催公開シンポジウム:トランプ政権とウクライナ戦争の行方 ~戦争終結に何が必要か~

☆ISF主催トーク茶話会:松田智さんを囲んでのトーク茶話会のご案内

☆ISF主催トーク茶話会:櫻井春彦さんを囲んでのトーク茶話会のご案内

☆ISF主催トーク茶話会:植草一秀さんを囲んでのトーク茶話会のご案内

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)