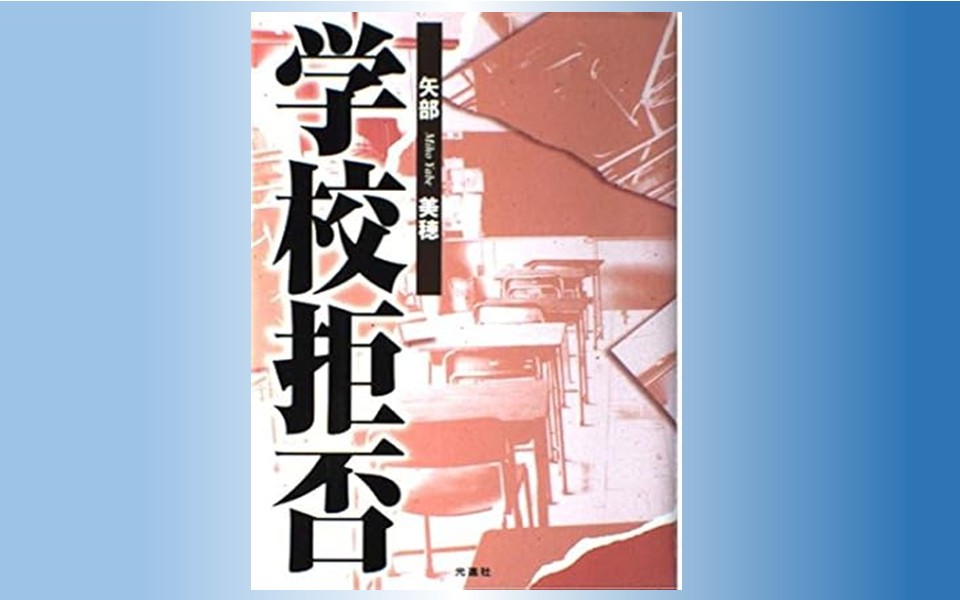

登校拒否新聞書評欄:矢部美穂著『学校拒否』(光進社、1998年10月)

社会・経済スポニチアネックスが「矢部美穂が涙」と報じた。2月8日付。

8日の東京2R・3歳未勝利戦(ダート1300メートル)で川崎所属の山林堂信彦(46)がJRA初騎乗。セイウンオスミウム(牡=水野、父サクソンウォリアー)で15着だった。競馬場でレースを観戦した、タレントで妻の矢部美穂(47)は「周りのジョッキーがサポートしてくれたので、彼も落ち着いて乗れたと思う。“いつか中央競馬で乗りたい”とずっと話していたから、その夢がかなってめっちゃうれしい」と夫の奮闘に涙。続けて「地味だけど本当に努力家で職人気質のジョッキー。皆様に知ってもらえる機会があって良かった」と喜んだ。

https://keiba.sponichi.co.jp/news/20250208s00004048074000c

矢部さんは写真集を10冊も出している。ドラマの出演やバラエティー番組の出演も多い。関西の深夜番組で温泉に入っていた記憶がある。調べてみると「夜美女」というサンテレビなどの放映された番組がそれだろう。マルチタレントで、『学校拒否』と『蒼い告白』という2冊の本を出してもいる。タレント本はたいていゴーストライターが書いたような自伝か暴露本であることが多いが、この2冊はちょっと違う。まず、『蒼い告白』は小説である。宣伝文に「官能的私小説」とあるから活字族は読んでみたまえ。そういえば、イメージビデオもたくさん出ている。DVDもある。それで、登校拒否新聞として書評を載せるのが『学校拒否』である。これもじつは小説である。伝記小説というのか、小説仕立てになっている。

もちろん『学校拒否』というタイトルに登校拒否新聞の読者諸子は着目するだろう。登校拒否と不登校は聞いたことがあるが学校拒否は聞いたことはない。しかし、よく考えてみれば、学校拒否なのである。本の背表紙にはRefuse to go to school…とある。本文中にこの横文字は出てこないのでデザイナーか出版人が勝手につけたのかもしれない。確かに、この綴りが「登校拒否」と訳されたのがそもそもの始まりである。

登校拒否という言葉の由来について書くと言いながらなかなか書けないでいる。まあ、本に書いたことなので改めて書く必要もなかろう。あまり典拠を挙げて書くと堅苦しくなるし、それはそれで別に論文のようなものを用意している。登校拒否新聞ではヤフコメの分析のように世論を扱いたいのである。

それでも、この書評を書く以上、基礎知識として「登校拒否」について記すと、①この用語は戦前からあった。②戦後の教育労働運動で同盟休校の意味で使われた。③しかし勤務評定闘争の時には登校拒否と同盟休校が区別して使われた。④その勤評闘争がピークを迎えた1958年前後に精神科医の高木隆郎がSchool refusalというアメリカ児童精神医学の用語の訳語として転用した。

この4点は私の自説である。①から③までは事実であるから説と言うとおかしいかもしれない。ただ、登校拒否・不登校という用語の問題を考える上で、この3点が指摘されたことはなかったから自説とする。詳しく知りたい人は『盟休入りした子どもたち』(2022年、土佐堀社)を読みなさい。重要なのは、④の高木が訳語として転用した、という点である。これについては論文などに書いたことがある。①から④までまとめた論文もあるが発表できずにいる。こういう概念史というのは私の得意分野なので、これからも研究を続けていくつもりだ。とかく言葉の歴史に興味のない人がいるものだ。そういうのに限って登校拒否では拒否しているようだから不登校のほうが価値中立的などと言うから困る。細かい話は別にして、以前からあった登校拒否という言葉が精神科医によって「訳語」として転用された、という点を確かめておく。

で、学校拒否である。Refuse to go to school…という横文字が本の背表紙ばかりか裏面とカバーを外した本体、それから扉にまである。奥付には『学校拒否』としかないから、これがタイトルで、副題はない。だから横文字はデザイナーがつけたのでは?と思うわけである。ところが、この綴りがつまり名詞化すればSchool refusalということで、いわゆる登校拒否と高木によって訳され「神経症的登校拒否」「登校拒否症」などとして流通した原語なのだ。高木は登校拒否という労働運動の用語を転用した。それには政治的な意図があったと私は見ている。それはそうと、直訳すれば、この言葉が「学校拒否」であることは確かである。

なぜ学校拒否ではなく登校拒否という用語が定着したのか?

「不登校」という用語を使い慣れた人には何の興味もない問いかもしれない。「不」という否定の一語を冠した言葉によって人の置かれた立場を言い表すことに疑問を感じないほど言葉の感覚が衰えた新人類には何の感興も呼び起こさないだろう。

哲学者はコトバに敏感である。なぜなら人間はコトバによって物を考えているからである。であるからコトバに対する疑問の起きないところに思想はない。

登校拒否新聞を始める前から、私はこの問題に関する本や論文をいくつも書いてきた。商業出版、電子書籍、POD出版、大学の紀要、研究所の紀要と媒体もさまざまである。当然、そのためにいわゆる先行研究に目を通してきた。高木隆郎が転用した、というのも過去の文献をしらみつぶしに見てきたから言えることである。もちろん研究書や論文を含めて、すべてに目を通したとまでは言えない。ただ、そこいらの「不登校の専門家」や研究職にある連中よりは文献を追ってきた。というのも、私は学校哲学を標榜する哲学者だからである。コトバの問題があるから文章を読むのである。だから一にも二にも文献なのだ。これが研究手法としてどうか、ということは別問題だ。現場の声を聞くとか、当事者、支援者といった立場から考えるとかアプローチは他にある。ただ、文献に関しては相当数に目を通してきたということは断言しておきたい。

なぜそんなことを言うかというと、いわゆる研究書の類が総じて、この矢部美穂の本を素通りしているからである。『学校拒否』とタイトルにある本を見ていない。このことが以前から気になっていた。だから拙著『不登校とは何であったか?:心因性登校拒否、その社会病理化の論理』(2017年、社会評論社)のあとがきに次のように書いた。

芸能人の矢部美穂が『学校拒否』という本を書いているが、「登校拒否」はschool refusalという用語の訳語であるから、直訳すればこの「学校拒否」という表現が正しいことになる。(262頁)

この一節は研究者の立場としても矢部さんの本は無視するわけにはいかないという主張を込めて書いたのだ。この本が出た1998年という段階では登校拒否という言葉はほとんど見られなくなり不登校が幅を利かせている。そんな時にあって、『学校拒否』と打ち出したのだから意図がある。出版元の光進社は2000年に石田純一『落ちこぼれのススメ』と忌野清志郎『瀕死の双六問屋』、二宮清純『600字の風景』などを出しているが廃業したのだろうか。『家の履歴書』は週刊文春編となっているから『週刊文春』の記者が独立して興した会社かしら、と勘繰る。

というのも、このタイトルが気になる。本人は小説を書くぐらいだから、聞き取りをゴーストライターが書いたような体のものではない。ただ、タイトルは企画の段階で出版人がつける場合がある。Refuse to go to school…というのが、まさにそれである。このコトバを拾ってきた編集者が「学校拒否」というタイトルを提案した可能性がある。

なんてことまで考えてしまうほど、このコトバは異常なのだ。

学校拒否じゃないのか?

登校拒否というのは、教員の登校を拒否する。あるいは子弟の登校を拒否する、というように拒否する主体が別にいる言葉である。つまり、校長やPTAが赤化教員の登校を拒否するとか、スト日には子弟の登校を拒否して共闘するとか、拒否する主体と客体が別なのだ。さっきの①から③の用例がそれである。ところが、登校拒否となると「登校拒否児」という呼び名があったように本人が拒否しているわけだから主客が一致する。では、なぜその子は登校を拒否しているのか、という問いが出る。

ここから先がおもしろいんである。

例えば、「不登校」を毒にも薬にもならぬ言葉として、登校拒否を使い続けた高垣忠一郎という臨床家がいる。亡くなってしまったけれども、推薦状をもらうためにご自宅に招かれて登校拒否という言葉について議論したことがある。その内容を記録しておけば良かったとつくづく後悔している。

その高垣さんの言い分はこうだ。この子は登校を拒否しているのだから、学校の何が拒否されているのかを見極めてやらなきゃいけない。みんながみんな登校拒否ではない。高垣さんはすべてを登校拒否と一括りにしたわけではない。しかし「不登校」とされる中に登校拒否と言うべき例がある。その子たちは学校の何かを拒否している。と、理解する臨床家である高垣さんこそが登校拒否の主体ではないか?

なんてことを私は考えるに至った。そのことについて意見交換したかったのに亡くなってしまったからまことに残念だ。閉所恐怖症の私を乗せた車の窓はすべて開けてくれたし、家の窓も全開にしてくれた臨床家である。あの時、一度しか会っていないけれども「君を推薦しよう」と握手をくれた。

少し話が逸れたようだが言いたいことはわかってもらえるはずだ。つまり、何が拒否されているのか、といえば端的に言って、学校が拒否されている。であるから登校拒否とは学校拒否ではないか、という話である。

矢部さんの本のタイトルはこういう思考の導線となる。私が学校哲学と言っているのは奇をてらってのことではない。もっと考えなきゃいけないはずなのに、通り一遍の理解で思考停止に陥っている。昔の人にとっては神や宇宙が哲学的な問題であったかもしれない。現代人にとっては学校が同じくらい問題なのだ。マルクスにとっては資本が問題であったように私にとっては学校が問題だ。もちろん、それは矢部さんにとっても問題だった。

そこで、ようやく書評らしくなるところが、紙幅も尽きた。続きはまた。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

藤井良彦(市民記者)

藤井良彦(市民記者)

1984年生。文学博士。中学不就学・通信高卒。学校哲学専攻。 著書に『メンデルスゾーンの形而上学:また一つの哲学史』(2017年)『不登校とは何であったか?:心因性登校拒否、その社会病理化の論理』(2017年)『戦後教育闘争史:法の精神と主体の意識』(2021年)『盟休入りした子どもたち:学校ヲ休ミニスル』 (2022年)『治安維持法下のマルクス主義』(2025年)など。共著に『在野学の冒険:知と経験の織りなす想像力の空間へ』(2016年)がある。 ISFの市民記者でもある。