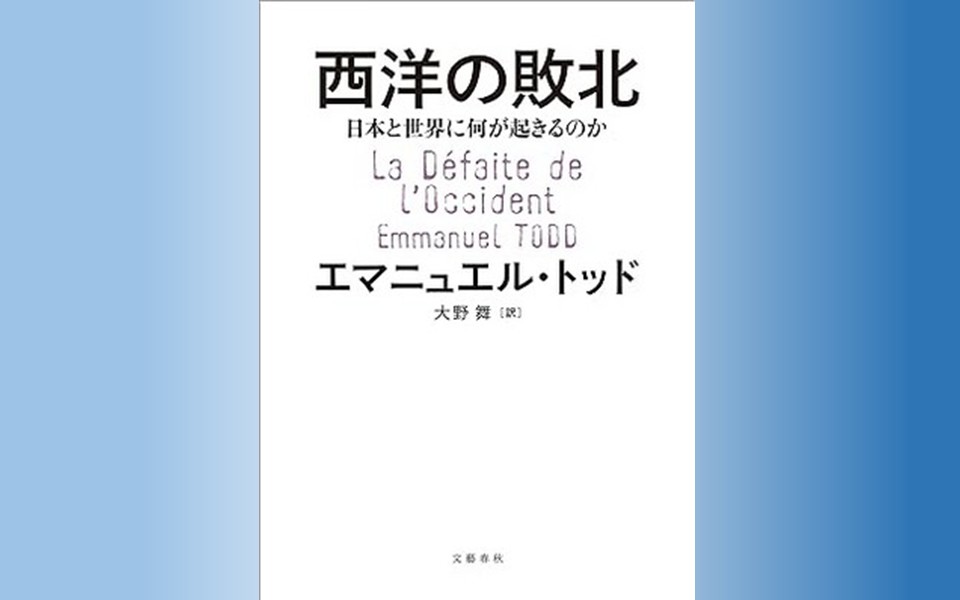

書評 エマニュエル・トッド『西洋の敗北 日本と世界に何が起きるのか』 ―トッド節が冴える、世界の現状分析―

映画・書籍の紹介・批評❶はじめに

400ページを超える分量の本だが読み始めると面白くて爆読、ページをめくる手が止まらなくなる。「そうだ、その通りだ。」と首肯する所も多く、まさに首をたてに振りながら読み進んだ。

そしてまた、ふと思った。この本の面白さの一つは、ウェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」のそれと似ているところがあるのではないか、とも。仮説や推論が在るところが似ているのか。また宗教や文化的基盤を論の一つの基底に置いているところも共通しているように感じる。もっとも私は、ウェーバーの「プロ倫」を読んだのは何十年も前だし、今回読んだトッド氏の本もきちんと全てを理解できているとは思っていないので、いい加減な感想だが。しかし文体まで似ているように感じたのだから、変だ。そもそも読んでいるのは日本語訳だし、原語は仏語と独語の違いもあるし、妙な感想を書くなと言われそう。訳文はこなれていて読みやすい。

❷書かれた時期、構成、内容

この本は、「序章」、「第1章」から「第11章」まで、そして「終章」「追記」という構成で、『追記』が2023年10月30日の日付となっている。フランスでの原著の出版は2024年1月だ。邦訳は「日本語版へのあとがき」が2024年7月8日で、初版第1刷が2024年11月10日である。

その内容は、アメリカ、イギリス、西欧、ロシア、ウクライナ、北欧、東欧、その他の国々の現状の考察を通して、現在の世界のイデオロギー、経済、軍事の対立の内実と意味を、そして特に敗北しつつある西洋を語っていくというものだ。

当然、ウクライナ情勢に関連する記述は多いが、Covid-19とワクチンに関する考察は全くない。

そして、トッド氏は、家族構造の国による違いや宗教的なエートス等の考察と共に、乳幼児死亡率などを含む社会的あるいは産業面の種々のデータも活用し、その土台の上に仮説、推論、結論を導いていく。

❸西洋の敗北

⑴ トッド氏は「西洋の主流派の言説では、この戦争(筆者注:ウクライナ)は、『西洋の自由(リベラル)民主主義』と『ロシアの専制体制』の対立だとされたが、そうではなくて『西洋のリベラル寡頭制』と『ロシアの権威主義的民主主義』の戦い(p164)」であるという。

つまり現在の欧米は民主主義国ではない、形式的には今も『民主主義』が存在するが、実際には『寡頭制』であるというのだ。 「西洋の寡頭制の非常に特殊な点は、制度と法律は何も変わっていないことにある。(p165)」

「選挙が続くかぎり、民衆は経済の運営と富の配分からは遠ざけられなければならないのである。要するに、民衆を騙し続けなければならないということだ。(中略)これこそが政治家の優先的かつ主要な仕事そのものとなっている。(p165・166)」

私は以前から、特にこの数年来いつもつくづくと感じてきたのは、日本や西側の体制は、宣伝(メディアのプロパガンダ偽情報及び印象操作)による独裁体制だということだ。(これは強権・強制をあまり使わなくてすむので、効率の良いコスパ最上の独裁制ではないだろうか。)だから、このトッド氏の意見は腑に落ちる。

そしてトッド氏は、ロシアは「専制体制」ではなく「権威主義的民主主義体制」だと言っている。 「私はロシアに対して『民主主義』という表現を維持しつつ、『自由な(リベラル)』という形容詞を『権威主義的』に置き換える。(p163・164)」

⑵ またトッド氏は、西側は「道徳ゼロ状態」に陥っているとの仮説を述べる(p181、p184、p220、p227、228、p324など)。つまり「西洋の敗北」は「道徳」においてもだと主張しているように読める。

私も現代の状況は「強欲資本主義」などという次元は通り越していると思う。「回転ドア」のシステムが日常化し、詐欺行為もその上辺を飾り略奪も正当化する状況は「道徳ゼロ状態」であろう。ウクライナやcovid-19及びそのワクチンに関する報道・言論を読んでいるとますます痛感する。

❹ 本書からの引用など

私がくだくだ書くより、本書の魅力的な文章を直接紹介した方が良いと思う。引用したい所はごまんとあるが、そのごく一部のみを記す。

⑴「『西側諸国にはもはや国民国家など存在しない』という非常に単純な真実、、、(p33)」

私は、国家を超えた「ワンワールド」「グローバリズム」という0.01%の人間による世界的搾取体制のことを思い起こす。

⑵(米帝国は)「ネオコンと称される集団即ちパワーと暴力だけを本質的な価値とするような、(人類学的な意味で)文化を持たない集団によって率いられ、軍事的でしかない組織となってしまった。(p36)」

(このネオコンという集団は)「かなり少数の集団ではあるが、アトム化されたアノミー[無統制になった状態]的上流階級の中で蠢(うごめ)き、地政学的、歴史的に大きな損害を与えるだけの力を持っている。(p36)」

「アメリカは、、、その中心にはもはや知性を担う文化などない。(p39)」

⑶「将来の歴史家は、ロシア系住民を服従させるというキエフ(キーウ)政権の計画を、西洋による侵略戦争の一例として振り返ることになるだろう。(p399、400)」

⑷2022年2月24日以降の北欧の好戦性とドイツの国益と自己主張を放棄したかのような態度は、私にとって、信じられないことが起こっていると思える程の驚きだった。(ジャーナリストでも学者でもない私がそう思えたのは、櫻井春彦さんやISFに寄稿されている方々の提供してくれる情報を摂取していたことが大きい。)もっとも、この北欧・ドイツというのは、北欧・ドイツの与党政治家たちと言い変えた方が良いだろう。(「寡頭制」だ)実情は知らないが、フォンデアライエン欧州委員会委員長やベアボック独外相がヨーロッパやドイツを代表しているとは言えないだろう。実際、ドイツの外務大臣たるベアボックは「ドイツの人々がいかに考えようとも、私はウクライナを支援する」と公言している。

さて、ここから、本書の引用。

「いわゆる『プーチンの脅威』に対するEUの反応は、必ずしも『自己回復のための努力』を示していたのではなく、むしろ『自殺の衝動』の表明だったのかもしれない。(中略)EUに軍事的な自殺幇助による死を与えるという、ヨーロッパにおけるアメリカの新たな役割もまた驚きに値する。(p182)」

「EUのすべての国の指導者たちは、『言葉によるヨーロッパの構築』という慣例化した活動すら放棄し、まるでSFのように、外部から操作されるロボットと化したのだ。次のような極端な仮説がこのロボット化を説明してくれる。寡頭制と同時にアノミー状態にあるヨーロッパは、金融グローバル化の地下工作のメカニズムに捕捉され、侵略されてしまった、という仮説だ。グローバル化は、人格を欠いた方向性をもたない力ではなく、アメリカが主導し、支配している現象のことである。(p196、197)」

トッド氏は、北欧の好戦主義を生んだ『危機感』について、次のように述べる。「経済状態はそれほど悪くないにもかかわらず、彼らが至ってしまった『ゼロ状態』が国内的『不安』を生み出し、ひいてはこれら小国の国際社会での『不安』につながっている。だからこそ、そもそも存在しない『外部の脅威』を追い払うためにNATO加盟で得られる『安心』が求められているのかもしれない。というのも、高まる危機感の発生源は歴史の中で自分たちが何をしているのかもはや分からなくなっているスカンジナビア社会の内部にあるからだ。(p258)」

⑸「『NATOは東方に拡大しない』という保証をアメリカがロシアに与えたのかどうかがしばしば熱を帯びた議論の的になっているが、そんな議論に意味はない。当時の当事者たちの認識を無視した非歴史的な議論でしかないからだ。(後略)(p367)」

これについては私も、アメリカを主とする複数の西側の政治家たちの口約束を、鬼の首でも取ったかのように強調するのはどうなんだろうと一抹の疑問を頭の隅に持っていたので、やはりこういう見方もできるかと認識した。

しかし、ここでトッド氏は「アメリカの意図は、この時点では平和的なものだった。(p367)」と書いているが、これは私は釈然としない。1990年代、アメリカはロシアに対して巨大経済犯罪を犯しているではないか。武力は使っていないが、その影響で数え方によってはり数百万人の死をもたらしたという説もある。その地獄を米メディアは「アメリカが援助してロシアはバラ色だ」と報道し、「泥棒国家・略奪国家アメリカ」のことを「困っている国を助ける国家」だと印象づけた。1999年には、元CIA幹部のフリッツ・エアマースが議会で「あれは犯罪だ。最初から騙すつもりでやった」と証言しても全く報道しなかったという。

⑹「1960年代の重大な幻想の一つは、『集団を超越することで個人はより大きくなれる』と信じてしまったことだろう(私の誤り、最大の誤りを認めよう!)。それは全く逆なのだ。個人というのは集団においてのみ、また集団を通してのみ大きくなることができる。(中略)あらゆる集団的信仰(中略)から一斉に解放された私たちは今、空虚さを経験し、小さくなっている。もはや敢えて自分の頭で考えることもなく模倣を繰り返す小人の群れと化している。(中略)集団的信仰は個人を形成するのである。(p171・172)」

⑺「『平等実現の夢』の次に来るのは、『不平等の正当化』なのである。(p277)」 「教育の進歩が最終的に教育の後退を招いた。」(p279)

ここは、「エッ?」と思う人が多いのではないだろうか。「エッ?」と思って興味を持った人は本書を読んでみてください。

⑻最後に、トッド氏の冗談と皮肉を含んだユーモアを感じられるところを。

トッド氏は本書でアメリカのGDPの数値を時々使っているのだが、実はGDPは総生産量をみる数字としては問題があるといい、それに代わるものとしてRDP(実質生産、またはリアルな国内生産)なるものを提唱している。そして言う。「(この新たなRDPというものの発明は)その大胆さと正確さにおいてノーベル賞級だと私には思える。一見、綿密だが滑稽な手法を駆使する多くの学者に賞を授与してきたスウェーデン王立銀行は、今回ばかりは簡潔で明快な頭脳に報いてくれないだろうか。(p296)」―――私、思わずニンマリ。

❺ 事実調査について

調査結果を分析し、推論し、判断(結論)を下すとして、きわめて大事なことは最初の「調査」だろう。(例えば、日本や西側の報道を基本的に信用すれば、どんな人でもプーチンロシアが100%悪で、ゼレンスキーは英雄で、西側は正義の味方という判断になってしまうだろう。)

だからあまたある事実の詳細を広く深くどこまで掘り下げて調査できているかどうかということが、決定的に大切だ。

トッド氏のその事実調査、現実・実態の把握がどれ程のものなのかというのは、私にはわからない。気にかかるところではある。

❻ なぜ、トッド氏だけが?

トッド氏は「2022年2月からおよそ8ヶ月間、フランスでは沈黙を保たなければならなかった。(p1)」と書いている。つまり干された、発表できなくなったということだ。それに対して「日本では、『文藝春秋(2022年5月号)』のインタビューで、そして書籍・『第三次世界大戦はもう始まっている(文春新書2022年6月刊)』を通して発言することができた。(p1)」と言い、日本に感謝している。

しかし私が思うに、トッド氏と同じような内容のことを日本人の学者・ジャーナリストが発言しようとしても、大手メディアからは少なくともトッド氏のようには扱って貰えないだろう。(2022年7月には西谷修さんが「私は今や、人非人です」と話されたのを、私は直に聞いている。)

なぜ、トッド氏だけが?――その理由の一つは、彼がフランス人(白人)だから、つまり日本人の白人崇拝の故、ではないだろうか。欧米の白人が言えば、日本人は無意識のうちに「ハハァー」と頭を垂れているのだ。もう一つの理由(と私が考えているもの)は、ここでは省略する。

ちなみに、上記のことからは少し外れるが、最後に私見を述べる。ある日本人が西欧の価値観・思想を内面化し、洗脳されてしまった場合、「その個人の意見」はイコール「西洋発の意見」となってしまう。「自分」の中身は空洞で、そこにご主人様の中身がそっくり入ってくる。それを「自分」だと思っている。トッド氏は、現在の西洋は「道徳ゼロ」状態(仮説として)というが、日本は「主体性ゼロ」状態ではないだろうか。虚しい。