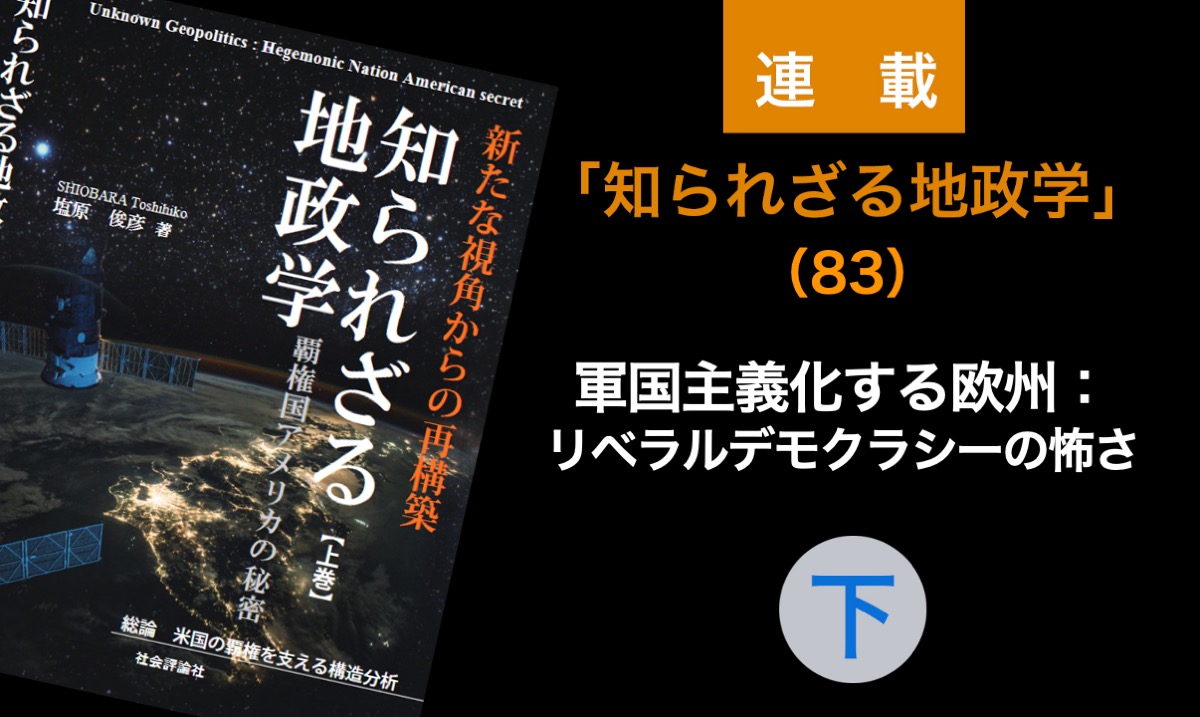

「知られざる地政学」連載(83):軍国主義化する欧州:リベラルデモクラシーの怖さ(下)

国際「知られざる地政学」連載(83):軍国主義化する欧州:リベラルデモクラシーの怖さ(上)はこちら

理解に苦しむ主張

理解に苦しむ主張がある。3月13日、スペインのペドロ・サンチェス首相は、GDPの1.28%というNATO最低の防衛費を増やす斬新な方法を提案した。 その策とは、軍備費を増やすことではなく、気候変動がもたらす安全保障についての支出も国防費にカウントしろというのである。「スペインにとって本当に危険なのは、ピレネー山脈を駆け抜けるロシアの戦車ではない。地中海沿岸の気候変動がもたらす脅威は、サイバーセキュリティやテロ対策と並んで、炭素排出を抑制するための努力を軍事費に匹敵するものとして数えるべきだということだ」というのである(The Economistを参照)。イタリアは独自の防衛計画を念頭に置いており、経済競争力に関する施策(それ自体曖昧な概念だが)も防衛努力の一環として考えるべきだと主張しているという。

EUにも加盟している23のNATO加盟国にとって、独創的な国防費会計へのインセンティブは最近さらに強まっているのだそうだ。こうなると、もはや米国の要求をごまかすために、国防費をどう膨らませるかというバカバカしい問題になってしまう。

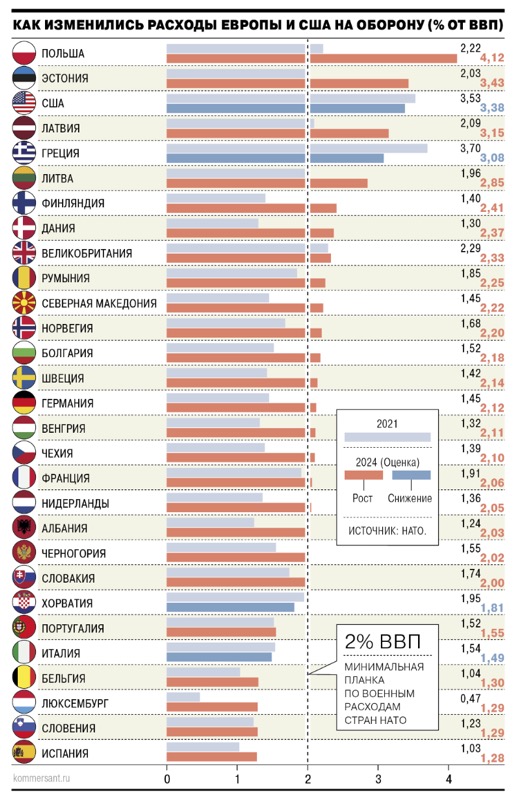

図3 欧州各国と米国の国防費の対GNP比(%)

(備考)棒グラフの上段(グレー)は2021年、下段(ピンク)は2024年推定

(出所)https://www.kommersant.ru/doc/7552418

現実をみると、欧州の軍国主義化にだれが賛成するのだろうか。図4に示されたように、欧州の主要国はこのところ、兵員数を逓減させてきた。こうした状況下で、国防費を増加しても、いったいだれがその国防費を使って国を守るのか、私には到底理解できない。

図4 欧州主要国の現役勤務兵員数(単位:百万人)

(出所)https://www.economist.com/international/2025/02/16/donald-trump-is-junking-the-transatlantic-alliance

米国と欧州によるウクライナへの軍事支援

2022年以来、米国はウクライナに1200億ドル以上の支援を割り当てており、これは他のどの国よりもはるかに多い(WPを参照)。議会調査局の報告書によると、2025年1月現在、ロシアによるウクライナ侵攻への対応として、議会は2022会計年度から2024会計年度までの3年間で総額約1742億ドルの追加歳出を計上している。

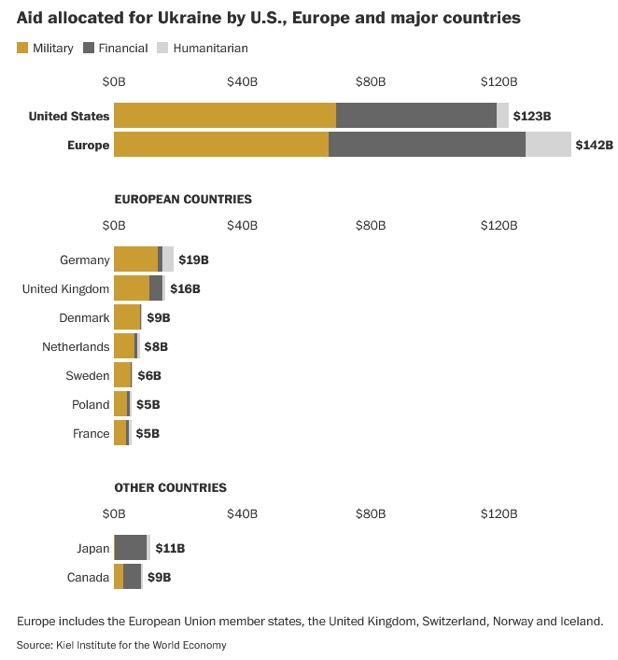

一方、欧州諸国は全体で1400億ドル以上を割り当てている(図5を参照)。軍事支援については、図6に示されたように、キール世界経済研究所と国務省によれば、2022年2月24日のロシアの侵攻以来、米国の援助総額のうち約670億ドルが軍事支援に充てられている。 ヨーロッパ諸国は、同時期に650億ドルの軍事援助を割り当てている。

図5 2022年以降の米国と欧州諸国によるウクライナ支援

(出所)https://www.washingtonpost.com/world/2025/03/11/ukraine-trump-aid-europe/

(備考)いつ時点のものかは不明だが、2025年はじめころのものと推定される。

図6 ロシア侵攻以降のウクライナへの軍事支援(単位:10億ドル)

(出所)https://www.washingtonpost.com/world/2025/03/11/ukraine-trump-aid-europe/

米国からウクライナへの軍事支援は主に二つの資金源から成り立っている。国防総省の備蓄から引き出される武器(大統領権限引き下げ権限[PDA]として知られている)と、ウクライナが米国の製造業者から直接武器を購入することを可能にする資金(ウクライナ安全保障支援イニシアティブ[USAI]として知られている)である。国防総省によると、USAIを通じて購入された武器は製造に何年もかかる可能性がある。軍事支援の一時停止により、さらなる遅延が生じるだろう。

英国の防衛シンクタンクである王立統合サービス研究所によると、ウクライナが戦闘に使用する軍事装備の約20%のみが米国製であり、その中には多連装ロケットシステム(HIMARS)やパトリオットミサイルといった長距離ロケットが含まれている。これらは世界で最も効果的な防空兵器のひとつである。

大規模な超国家的イニシアティブには、欧州防衛基金と欧州平和ファシリティが挙げられる。前者は2017年に設立され、2021年に本格運用が開始された。その目的は、EU加盟国間の防衛能力と協力を強化することである。割り当てられた資金は主に共同研究や新技術の開発に使われる。2025年には、それぞれ3億7060万ユーロと6億9510万ユーロがこの目的に充てられる。2021年から2027年にかけての防衛研究開発に対するEUの投資総額は80億ユーロ。さらに、弾薬生産増強のために5億1300万ユーロが調達され(ASAPプログラム)、共通調達による欧州防衛産業強化プログラム(EDIRPA)を通じて3億1000万ユーロが割り当てられている。

欧州平和ファシリティについては、当初は(つまり2021年からは)アフリカと中東の国々への軍事援助に重点を置いていた。しかし、2022年からはウクライナ支援に主な資金が割り当てられている。同基金はEU加盟国の拠出金で構成され、GDPに比例して算出される。2021年から2027年までの当初予算は56億9000万ユーロだったが、何度か引き上げられ、現在の上限170億ユーロに達した。

別の情報によると、2024年の3260億ユーロの支出のうち、1020億ユーロは防衛産業(主に軍事調達)に使われ、残りの2240億ユーロは軍人の給与や年金、メンテナンス、基地の近代化、ウクライナへの支援など、複数の支出カテゴリーに分散されている。したがって、2024年末までにEU諸国はキエフに約200億ユーロの軍事援助を割り当てたことになる。欧州防衛共同白書には、「2022年2月以来、EUおよび加盟国は、欧州平和ファシリティなどを通じて、ウクライナに約500億ユーロの軍事支援を提供している」と書かれている(10頁)。英国、ノルウェー、スイスと合わせると、620億ユーロになる。

今後、課題となるのは、ウクライナ戦争の停戦・和平の進展に合わせて、欧州に駐留させている米軍の撤退がどうなるかである。トランプが2022年のロシアのウクライナ侵攻後、バイデンが欧州に派遣した2万人のアメリカ軍を撤退させることに同意するかどうかが問題となる。これらの部隊は主にポーランドとルーマニアに配備され、一部はバルト三国にローテーションしているが、欧州に駐留するアメリカ軍の5分の1しか占めていない。

もし彼らが今撤退すれば、イギリス、フランス、ドイツなど他のヨーロッパの同盟国は、現在NATOの東部戦線にいる八つの戦闘部隊を維持するのは危険すぎると判断するかもしれないとの見方がある。あるいは、トランプがドイツを懲らしめるつもりなら、ドイツに駐留する3万から4万人の部隊を撤退させる可能性もある(The Economistを参照)。

欧州の政治指導者のひどさ

最近、欧州の政治指導者のひどさを指摘してくれたのは、トランプ政権の中東担当特使で、ウクライナ戦争の停戦・和平協議にもかかわっているスティーブ・ウィトコフである。3月22日に公表されたテレビ司会者タッカー・カールソンとのインタビューのなかで、今後の欧州の安全保障上の出方を尋ねられて、彼はつぎのように語ったのである。

「まあ、スタンスと姿勢、そして状況を単純化することの組み合わせだと思う。私たちは皆、ウィンストン・チャーチルのようになるべきだという認識があると思う。そして、ロシアがヨーロッパに進軍するという認識もある。しかし、私はその意見は馬鹿げていると思う。第二次世界大戦中には存在しなかったNATOというものがある。」

この答えを受けて、カールソンが「ロシアがヨーロッパに進軍しようとしていると思うか?」と問うと、ウィトコフは「100%ノーだ」とのべた。さらに、カールソンは、「その通りだ!なぜそんなことをしたいのだろう?」と問い詰めると、ウィトコフは「まず、なぜウクライナを吸収しようとするのか? 何のために?」とのべた後、つぎのように話した。

「ウクライナを吸収する必要はない。ガザを占領するようなものだ。イスラエルはガザを占領できる。しかし、彼らはそうしない。彼らはガザの安定を望んでいる。ウクライナを占領する必要はない。彼らは五つの地域を取り戻した。クリミアを手に入れ、彼らが望んでいたものを手に入れた。それなのに、なぜもっと必要なのか?」

このウィトコフの議論は至極全うである。私は自著のなかで、何度もこれに関連する議論を示した。もう一度、開陳してみよう。拙著『ウクライナ2.0』の「第3章 世界秩序の混迷:「剥き出しのカネ」と「剥き出しのヒト」」、第1節「米国の地政学的アプローチ」において、つぎのように記しておいた(161~162頁)。

「ロシア研究者であれば、だれもが読まなければならないほど興味深い本が2003年に刊行された。タイトルは、『シベリアの呪い』(The Siberian Curse)という(Hill & Gaddy, 2003)。著者は、フィオナ・ヒルとクリフォード・ガディである。後者はヴァリー・イクスとの共著、Russia’s Virtual Economy(2002)で有名な超一流のロシア経済学者である。前者はガディの務めるブルッキングス研究所の同僚だ。

そこに書かれているのは、極寒のシベリア・極東の開発は、経済的にみて、ロシアの大きな負担であり、人口のヨーロッパ地域への移動を促す政策をとらなければ、ロシアの経済発展は難しいというものだ。ロシアにとって、シベリア・極東地域の存在は、「ユーラシア主義」という主張に結びつきやすく、その豊富な資源を根拠に、長年、シベリア開発への巨額の投資が当然視されてきた。その結果、経済性をまったく無視した人工的な地方都市が数多く建設された。しかし、経済性を無視できたソ連が崩壊して以降、シベリア・極東のこうした都市を維持するには、巨額の財政資金が必要で大きな負担となっている。このため、シベリア・極東開発を継続することが難しい状況に陥っている。シベリア・極東をこのまま維持するにはコストがかかりすぎる。したがって、長期的には、シベリア・極東の都市の縮減を促す必要があると主張している。

…… 〈中略〉 ……

この本を紹介したのは、長期的にみて、ロシアという国がかかえている巨大な国土が必ず問題化するという視点を米国の一部の人々がもっていることをわかってほしいからだ。ヒルとガディが示したのは、経済的にみて、この広大な土地がいわば「呪い」をかけられたようにロシア全体の負担となっており、ロシアという国家の疲弊につながってきたし、今後もこのままではそれは変わらないということである。率直に言えば、ロシアという国土は広大すぎるから、その分割を含めた新しい統治が必要であるということだ。」

ここに紹介した内容は、地政学・地経学の研究者にとっては常識だ。ロシアが欧州を侵略したがっているなどと言うのは、「被害妄想」そのものだ。それにもかかわらず、ロシアを脅威に仕立て上げ、猛烈な軍国主義化に舵を切った欧州の指導者は、本当に何を考えているのだろうか。私からみると、最低最悪のアホどもとしか言いようがない。

実際、マヌケと思わせる例がある。それは、軍国主義化を進めるためには、銀行による軍事企業への融資の促進が必要になる。ところが、欧州の銀行は武器メーカーを、ESG(「環境・社会・コーポレート・ガバナンス」、社会的責任投資家に与えられる環境・社会・企業基準の格付け)の原則に反するビジネスを行う顧客として扱ってきたという。この基準によれば、武器製造は、たとえばギャンブルで儲ける企業、環境に有害な産業、従業員差別のスキャンダルに巻き込まれた企業の活動と同様にタブー視されている。こう「ブルームバーグ」は報じている。つまり、急に軍事企業に融資しようとしても、銀行がなかなか迅速な対応がしづらいのだ。

日本も同じ

日本の政治指導者もまた欧州と同じく、アホでマヌケであるに違いない。少なくとも、長くリベラルデモクラシーをつづけてきた米国に追随してきた以上、リベラルデモクラシーの怖さに気づき、これを否定し、まったく別の外交戦略を考えてきた政治家が日本にいるだろうか。私のみるところ、学者も官僚も、キリスト教神学の上に築かれた西洋思想に毒されているだけで、思想的思慮に欠ける。本当にまずい状況が欧州でも日本でも広がっていると指摘しなければならない。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)