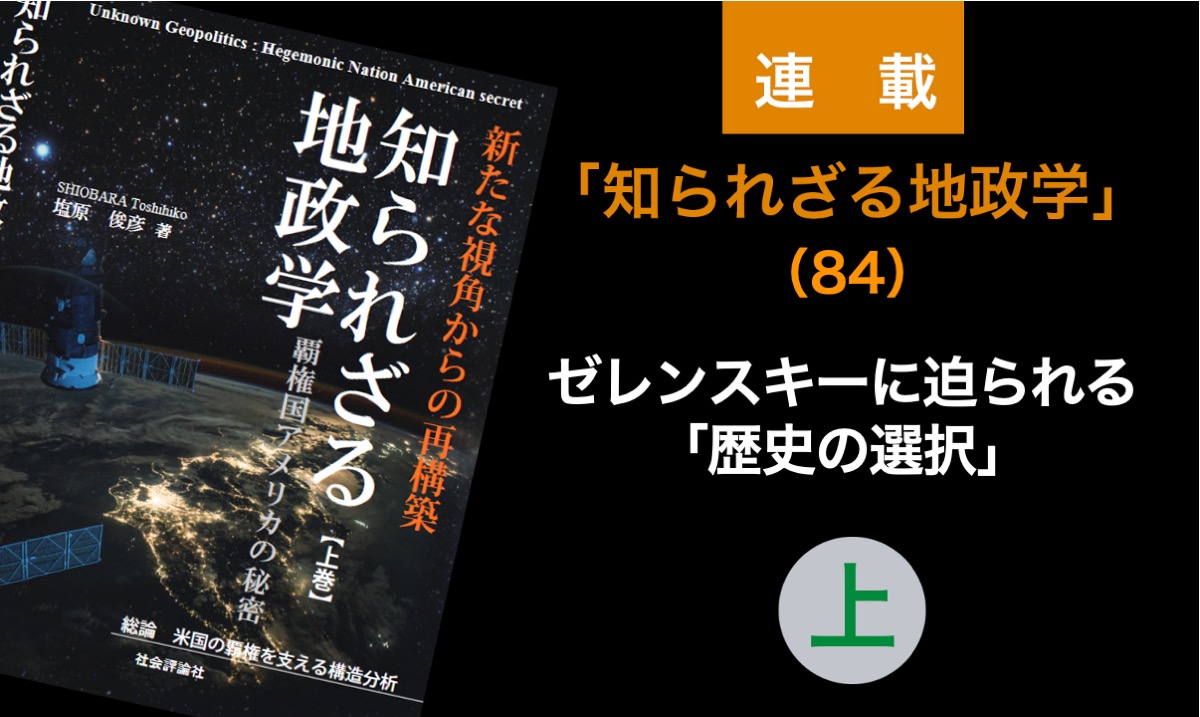

「知られざる地政学」連載(84):ゼレンスキーに迫られる「歴史の選択」(上)

国際

オールドメディアの代表格、テレビを観ることは基本的にない。テレビがどう人々をだましているかを知るためにだけ、テレビをつける。だが、「日曜美術館」、13年半続いた「ぶらぶら美術・博物館」、「英雄たちの選択」は楽しみにしてきたテレビ番組である。今回は、この「英雄たちの選択」にちなんで、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が迫られている「歴史の選択」について考察したい。ウクライナ和平をめぐる2025年4月1日時点の状況分析を紹介する。

トランプのウクライナの鉱物資源への関心

ウクライナが鉱物資源への投資に関してパートナーと協力する用意があるという話は、2024年9月にゼレンスキーとドナルド・トランプ大統領が話した際、ゼレンスキーがもち掛けたものだ。ゼレンスキー自身がそう話している(LB.uaを参照)。この話にトランプが興味を示したのは、もともと彼が鉱物資源のサプライチェーンの確保に関心をいだいていたからだ(注1)。

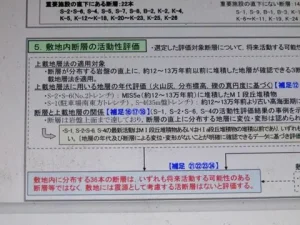

第一期トランプ政権下の2017年12月20日、トランプは大統領令13817号「重要鉱物の安全で信頼できる供給を確保するための連邦戦略」に署名した。「米国の安全と繁栄にとって戦略的脆弱性を構成する重要鉱物の供給途絶に対する国家の脆弱性を軽減することは、連邦政府の方針である」として、この政策を推進するための措置を命じたのである。さらに、2021年2月24日、ジョー・バイデン大統領は大統領令14017号「米国のサプライチェーン」を発出した。米国の重要鉱物および材料のサプライチェーンの脆弱性に関する見直しが行われたことになる。つまり、以前から、重要鉱物(①米国の経済および国家安全保障に不可欠な非燃料鉱物または鉱物材料であり、②サプライチェーンが途絶しやすく、③製品の製造に不可欠な機能を果たし、その欠落が経済または国家安全保障に重大な影響を及ぼすと内務長官が認定した鉱物)のサプライチェーンの構築が米国政府の課題としてあったことがウクライナの鉱物資源に注目した背景とみなすことができる。

その意味で、ヘゲモニー国家アメリカにとって、その経済的繁栄と軍事的隆盛を維持するために、ウクライナの天然資源を「収奪」しようとする行動は必然なのかもしれない。

なお、2025年2月24日、プーチンはTVインタビューのなかで、シベリアのクラスノヤルスク地方に埋蔵されているアルミニウムを開発するために、モスクワが「アメリカ企業を招待することができる」とのべた。 彼はまた、ロシアがウクライナ東部で占領している地域の鉱脈へのアクセスを米国に許可する可能性も示唆した(WPを参照)。つまり、プーチンは米国の重要鉱物へのあくなき需要を理解しており、その需要に応えることが米国との取引材料の一部になりうることに熟知していることがわかる。

当初は破綻

2025年2月28日に締結が予定されていた「復興投資基金の条件を定める二国間協定」はトランプとゼレンスキーとの激しい口論の末、破綻した。2月26日にウクライナで報道された協定の全文をみると、「ウクライナ政府およびアメリカ合衆国政府は、ウクライナの恒久平和を達成するため、基金協定においてさらに定義される共同所有の取り決めを通じて基金のパートナーシップを確立することにより、復興投資基金(基金)を設立する意向である」とのべ、「基金の管理・運営に関するより詳細な条件は、本二国間協定の締結直後に交渉される後続の協定(基金協定)に定められる」と記されている。その意味で、本当に大切な意味をもっているのは、「基金協定」であることに留意しなければならない。

署名予定のこの協定には、今回の協定が「ウクライナの国際条約に関するウクライナ法に従い、ウクライナ議会による批准を条件とする」基金協定に関する交渉を開始するためのものであると明記されている。ゆえに、本当は今回の協定は基金協定に比べると、そう重要なものではないと言える。しかも、ウクライナ政府との交渉の結果、米国政府はかなり譲歩したことがわかる。

第一に、ウクライナの要望にしたがって、「アメリカ合衆国政府は、恒久的な平和の実現に必要な安全保障を得るためのウクライナの努力を支持する」という文言が加えられた。安全保障を十分に確約するものではないが、最初の提案よりは譲歩している。

第二に、ウクライナ国が保有するすべての「関連天然資源資産」(鉱床、炭化水素、石油、天然物質、および天然資源資産に対応するその他のインフラ[液化天然ガスターミナルや港湾インフラなど]と定義される)の将来の収益化から得られるすべての収入の50%を、両当事者の同意を得て基金に拠出するとされているが、あくまで将来の話であって、国営の既存大企業のナフトガスの活動には適用されない。「誤解を避けるため、かかる将来の収入源には、ウクライナ予算の一般収入の一部である現在の収入源は含まれない」と協定に書き込まれているのだ。

もっとも重大なのは、基金の運営をだれがどのように行うのか、基金を管理するための手続き、投資の方向性、基金の資源の使用、特定の対象への投資許可を得るための手続き、基金が投資する対象の所有権に関する重要な点は、すべて文書から抜け落ちている点である。つまり、この協定案は両国の批准を必要とする条約並みの厳密なものではなかった。それにもかかわらず、ゼレンスキーの不遜な態度は、トランプを怒らせ、協定締結に失敗したのであった。

55頁の新草案

3月下旬になって、米国側からウクライナ側に55頁にわたる新草案が引き渡された。前回と同じく「米国・ウクライナ復興投資基金」をパートナーシップという形式で設立するものである。さまざまな報道によると、新草案の内容はつぎのような内容となっている。

(1)米国は、ゼレンスキーがもっとも切望する、ウクライナに安全保障上の保証をする文言・条項を新草案に盛り込んでいない。

(2)協定は、ウクライナ全土の石油・ガスを含むすべての天然資源を対象とする。

(3)米国には、道路、鉄道、港湾、鉱山、加工工場など、天然資源開発に関連するインフラへの投資を管理する権限が与えられる。

(4)米国は、両国間で収益を分配する特別投資基金に譲渡された利益を最初に請求する権利を与えられる。

(5)米国は、2022年2月のロシア軍による全面侵攻開始後にウクライナに提供された「物的・金銭的利益」を基金への拠出とみなす(これも、ゼレンスキーが嫌がってきた米国の勝手な要求だ)。米国は、ウクライナが少なくとも戦争中に受け取ったアメリカの援助に相当する額と年利4%を返済するまで、基金からの利益をすべて要求する。

(6)ウクライナは、すべての新規天然資源・インフラプロジェクトからの収入の50%を基金に拠出することが求められる。米国はすべての利益に加え、米国の投資が回収されるまで年率4%を受け取る権利を持つ。すべての資金は即座に通貨に交換され海外に送金され、遅延や紛争が発生した場合はウクライナが補償金を支払わなければならない。

(7)投資基金は米国の国際開発金融公社(DFC)によって管理される。DFCは5人のメンバーのうち3人を任命することができ、ウクライナは残りの2人を任命することができる。DFCには決定を阻止する権利(黄金株)が与えられている。ウクライナは基金の運営に口を挟むことはできない。

(8)米国はインフラプロジェクトの優先権を得る。ウクライナはすべてのプロジェクトを「可能な限り早期に」基金に提出しなければならず、DFCは資金提供されたすべてのプログラムを監視する。ウクライナは少なくとも1年間は、却下されたプロジェクトを「実質的に有利な条件」で他の当事者に提案することはできない。

(9)米国当局は、基金がプロジェクトに資金を提供するか否かにかかわらず、ウクライナの金属、鉱物、石油、ガスを商業的な条件で他の当事者より先に購入する権利を持つ。米国は他国への資源売却に対する拒否権を持つ。

(10)期限を定めないこの協定は、キエフが米国の「戦略的競争相手」である国々に重要な鉱物を売却することを禁じている。

なぜ米国はこんな提案をしたのか

この新草案について、キーウにあるアメリカン大学の創立学長であるロマン・シェレメタは、Xにおいて、「鉱物資源に関する米・ウクライナ協定の「新ヴァージョン」は、ウクライナを事実上アメリカの植民地にしてしまう」と書いている。それほど、ウクライナにとっては厳しい内容であり、米国がこんな新草案を提案した真意が測りかねる。

まず考えられるのは、トランプとしては、取引を有利に進めるために、高いハードルをあえて設定して、話し合いの過程で、2月に締結されるはずだったものよりも米国にとってより有利な取引を得るために引き下がる用意があるというものだ。

第二の可能性は、ゼレンスキーを潰しにかかるもので、現在の形かそれに近い形で条約に署名することを主張し、最小限の譲歩にしかしないつもりであるというものだ。この場合、ゼレンスキーは新草案に署名させられ、それをそのまま条約として議会で批准するよう求められることになる。議会はこのままでは反対する可能性が高いから、そうなると、ゼレンスキーは板挟みになり、身動きがとれなくなる。

第三の可能性は、新草案はそもそも、ゼレンスキーの拒否を想定したもので、これを機に、トランプは軍事援助の停止や、戦争関連情報の提供停止といった厳しい姿勢をとり、交渉上のウクライナの立場を弱める一方、ロシアとの関係修復を加速させる口実を得るというものだ。

ゼレンスキーに迫られる選択

すでに、ボールはゼレンスキーに投げられた。彼はどうするのだろうか。もし拒否すれば、トランプは反発し、ウクライナへの軍事支援を停止し、すでに敗色濃厚なウクライナ戦争の敗戦がより決定的に、より早く訪れるかもしれない。前回、この連載で書いたように、欧州はわずか50億ユーロ(約54億ドル)の弾薬供給さえ決められなかった欧州がウクライナへの軍事支援を積極化するとも思えない。こうなると、ウクライナ戦争は完全にロシアの勝利で終わる可能性さえ出てくるだろう。

もしゼレンスキーが新草案をそのまま鵜呑みにすれば、国内の大きな反発は避けられず、この草案を条約として議会で可決することは困難だろう。少なくとも議会を納得させるだけの譲歩を米国から勝ち取る必要がある。しかし、どんな譲歩を引き出せるかは、3月末の時点ではまったくわからない。

ゼレンスキーにとっては、国内の政治状況をにらみつつ、欧州各国の支援がどうなるかを見極めながら、米国と粘り強く交渉するしか選択の余地はないだろう。その際重要なのは、ゼレンスキーがすでに全面停戦を決め、戒厳令の解除の意向を固め、大統領選を7月にも実施する決断を下したとの情報があることだ(後述)。これが事実であるとすれば、米国の新草案に対する対応は夏の大統領選に出馬するつもりのゼレンスキーにとって、今後の選挙に少しでも有利になるような選択になると考えられる。ただし、その具体的な中身については4月1日の本稿執筆時点では不明だ。

「現実」のウクライナ

「現実」のウクライナを知っていると自負するウラジーミル・プーチンからみると、もっと別の視角が可能となる。例によって、欧米諸国や日本では、ほとんど紹介されていないが、プーチンは3月27日、興味深い提案をした。

ムルマンスクの北方海路海上作戦本部で核発電による潜水艦アルハンゲリスク(SSN)の水兵と会談した際、ウクライナで選挙を実施するため、国連や他の多くの国々の支援の下、ウクライナに暫定統治機構を導入することについて議論することを提案したのである(下の写真)。

プロジェクト885MヤーセンM原子力潜水艦アルハンゲリスクの乗組員と会談するプーチン大統領。 アレクサンドル・モイセイエフ海軍総司令官(左)、アレクサンドル・グラドコフ艦長と。 写真:Kirill Zykov, RIA Novosti

(出所)http://kremlin.ru/events/president/news/76557

「今日、世界はロシアと米国の交渉に注目している。突然、我々は対話を始め、主要なライバルに近づいている。可能であれば、交渉の経過とおそらくその結果を直接お聞きしたい」というドムニン二等兵曹からの質問に答える、プーチンの長い話のなかで、つぎのような提案がなされた。

「もちろん、原則的には、国連の後援のもと、米国とも、もちろん欧州諸国とも、我々のパートナーや友人とも、ウクライナに一時的な統治を導入する可能性について話し合うことは可能だろう。何のために?民主的な選挙を実施し、有能で信頼できる政府を政権に就かせ、平和条約に関する交渉を彼らと開始し、世界中で認められ、信頼できる安定した合法的な文書に署名するためである。」

この国連暫定統治の提案はウクライナの状況を熟知しているプーチンらしい提案だ。これを理解してもらうためには、ウクライナの「現実」を思い起こす必要がある。

「知られざる地政学」連載(84):ゼレンスキーに迫られる「歴史の選択」(下)に続く

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)