「知られざる地政学」連載(84):ゼレンスキーに迫られる「歴史の選択」(下)

国際

「知られざる地政学」連載(84):ゼレンスキーに迫られる「歴史の選択」(上)はこちら

「アゾフ」の存在

プーチンは国連暫定統治提案をもち出す前に、まず、「いわゆるナチス、ウクライナではナショナリストと呼ばれる彼らは、ソ連崩壊後のごく初期から、ウクライナという国で非常に大きな影響力をもっていた」と語ったうえで、つぎのようにのべた。

「2017年には、同じ米国議会で、アゾフのような部隊への資金提供、支援、関係をもつことを禁止する法律が改正され、米国の議員によって準軍事組織をテロリスト、反ユダヤ主義者と明確にレッテル貼りがされた。

さらに、その時は、上院は支持しなかったが、1年後、たしか2年後、この法律の発案者たち、そのなかにはアメリカ議会の最年長の議員もいたが、やはりこの法律を支持し、議会で可決された。米国議会はこの組織をテロリスト、反ユダヤ主義者、ネオナチ組織と呼んだ。」

この発言を正確に書くと、2018年3月、たしかに2232ページにも及ぶ連邦政府支出法案には、ネオナチを公然と仲間に受け入れているウクライナの超国家主義民兵組織アゾフへの米国の武器供与を禁止する条項があり、それが可決された。The Hillによると、「過去3年間の歳出法案には、アゾフ大隊への米国の支援を禁止する条項が盛り込まれていたが、毎年最終的な可決前に削除されていた」が、2018年に法律として署名された1兆3000億ドルの包括的歳出法案では、「本法によって利用可能となった資金は、アゾフ大隊への武器、訓練、その他の支援の提供に利用してはならない」と規定されているという。したがって、プーチンの発言はおおむね正しい。

しかも、このThe Hillには、「アゾフ大隊は2014年に結成され、初代指揮官は、以前はネオナチ集団「愛国者ウクライナ」を率いていたアンドリー・ビレツキーであった。ウクライナ国家警備隊に統合されたこの民兵組織には、自らをネオナチと公言するメンバーもいる」、と明記されている。ただ、「このグループのスポークスマンは、2015年にUSAトゥデイ紙に対して、新兵のうちネオナチは10~20%にすぎず、それらの人々はアゾフの公式イデオロギーを代表するものではないと弁明している」という。

ほかにも、2019年10月には、ニューヨーク選出の下院議員で、テロ対策小委員会の委員長を務めるマックス・ローズは、39人の連邦議会議員が共同で署名した書簡を国務省に提出した、とViceが報じた。同書簡は、アゾフ大隊、ナショナル・アクション(英国を拠点とするネオナチ集団)、北欧抵抗運動(スカンジナビア半島を拠点とするネオナチ・ネットワーク)をテロ組織として指定するよう国務省に要請した。

どうだろうか。プーチンがアゾフをネオナチというだけではなく、米国の下院議員のなかに、アゾフがネオナチ的なテロ組織であると主張する者がたしかに存在したのである。だからこそ、2018年度予算でアゾフへの資金援助が禁止されたわけだ。

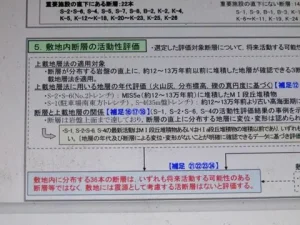

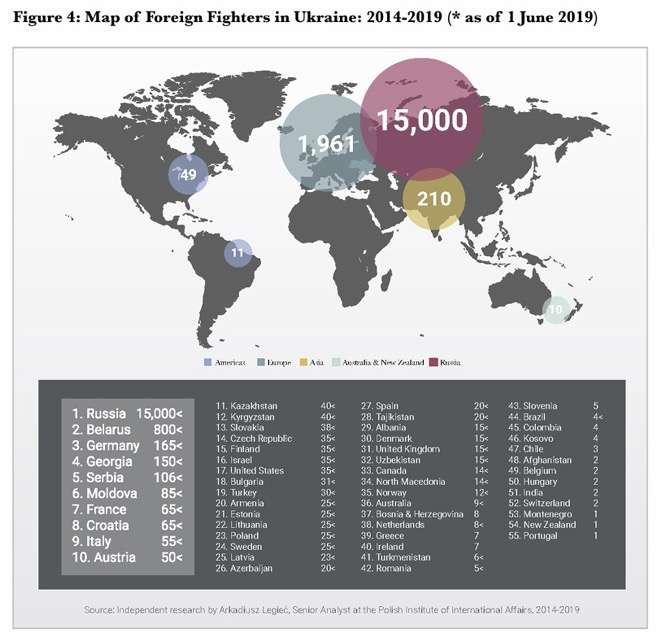

2019年9月に公表された「白人至上過激主義」によれば、「ウクライナでは、アゾフ大隊が、白人至上主義やネオナチの信条に動機づけられた外国人戦闘員をリクルートしている」という。下図に示したように、2019年6月1日時点で、多数の外国人がウクライナを訪問し、兵士として活動していたことがわかっている。

図 ウクライナにいる国別外国人兵士(2019年6月1日時点)

(出所)White Supremacy Extremism: The Transnational Rise of the Violent White Supremacist Movement, The Soufan Center, 2019, p. 30.

いわゆるナチス、ウクライナではネオナチと呼ばれる民族主義者たちが、ソビエト連邦崩壊後のごく初期から、ウクライナという国で非常に大きな影響力をもっていた」と語った。

プーチンの懸念

そのうえで、プーチンが語ったことがある。

「2022年、国務省は、このアゾフという編隊がウクライナ軍に統合されたという事実に言及し、それに応じて法律が構成されていたようだが、彼らに支援を提供することは可能だと判断した。ウクライナの軍隊に統合されたからといって、何かが変わるわけではない。彼らの見解、行動は当初と変わらなかった。」

というのである。さらに、プーチンはつぎのように話した。

「そして今、さらに、彼らはアゾフを含むこれらの部隊を強化し、彼らからも分裂を生み出そうとしている。つまり、このような人々は、より多くの武器とより多くの支持者を獲得し、他の人々を銃の下に置き、自分たちの意見を押しつけているのだ。

これは何を意味するのか?ウクライナ憲法のもとでは、民政当局は実際には合法ではないという事実につながる。大統領選挙は行われておらず、憲法は、地方当局、知事の任命など、すべての人が大統領によって任命されるように組織されている。大統領自身が非合法なら、他のすべての人も非合法なのだ。

つまり、この事実上の非合法性という条件のもとで、ネオナチ組織はさらなる武器を手に入れ、新たな人々を仲間に加えるのだ。これは何をもたらすのか?実際の権力は彼らの手にある。なぜなら、明日には他の指導者が現れ、選挙を経て「だれが署名したのかわからない、さようなら」と言うからである。

重要なのはそのことですらない。重要なのは、こうしたネオナチ組織――たとえばアゾフや他にもある――が実際にこの国を指導し始めているということだ。そして、我々はどうすべきか、彼らとどのように交渉するべきかという疑問が生じる。」

プーチンの懸念する理由がわかってもらえただろうか。もちろん、どこまでプーチンの見立てが「現実」を反映しているかどうかはわからない。それでも、依然として、ウクライナ国内に超過激なナショナリストが存在し、彼らが戦争を通じて大きな影響力をもつようになっている可能性が高い。そうした「ネオナチ」と手を組んで政権を維持してきたのがゼレンスキーであるとすれば、ゼレンスキーのもとで選挙を行うことのリスクの大きさに気づくだろう。

トランプがプーチン発言を怒った理由

ところが、このプーチンの提案にトランプは怒った。NBCニュースが3月30日に伝えたところによると、「トランプ大統領は、ロシアのプーチン大統領がウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領の指導力について批判したことに「非常に腹が立つ」と「頭にきた」とのべ、その発言は「正しい方向に向かっていない」と付け加えた」という。

トランプがなぜこんな発言をしたかというと、ゼレンスキーを大統領の座から引きずり降ろして、国連暫定統治を導入するといったやり方では時間がかかりすぎるからだ。さらに、トランプはすでにゼレンスキーが本気で全面停戦を行い、戒厳令を解除し、大統領選を実施する決意を固めたことを知っており、そのゼレンスキーを信じて早期の停戦実施、戒厳令解除、大統領選、恒久的和平の実現へと向かわせようとしている可能性が高い。だからこそ、ゼレンスキーの大統領としての合法性を問題にしたり、時間のかかる国連暫定統治などをもち出したりすることに、トランプは反発したのだろう。

プーチン自身、3月27日の発言の最後の部分で、彼の提案が「選択肢の一つにすぎない」と語っており、国連暫定統治案を強烈に訴えたわけではない。プーチンはまず、国連暫定統治を含む、国連の平和維持活動の枠組みにおいて、「外部管理」、「一時的管理」と呼ばれるものは1999年の東ティモール、旧ユーゴスラビアの一部、ニューギニアでも行われたと説明した。そのうえで、「原則的には、もちろん、ウクライナに国際連合の支援の下で臨時行政権を導入する可能性について、米国や欧州諸国、もちろん我々のパートナーや友人と話し合うことは可能だろう」とのべた。「民主的な選挙を実施し、有能で国民から信頼される政府を誕生させ、平和条約に関する交渉を開始し、世界中で認められ、信頼できる安定した合法的な文書に署名するためである」と説明した。

ただ、「これは選択肢のひとつにすぎない」と繰り返し話すことも忘れなかった。ゆえに、プーチンのこの提案はあくまでウクライナの「現実」を踏まえた、「理想論」のように思われる。

大統領選を急ぐゼレンスキー

3月30日付のThe Economistが先に紹介したゼレンスキーの決意を伝えたことで、ゼレンスキーの戦略に大きな変化があったことがわかる。彼はこれまで、大統領選を避けることで、すなわち、戒厳令を継続することで大統領職にしがみつこうとしてきた。ウクライナ戦争において、ウクライナが敗色濃厚であるにもかかわらず、戦争を継続しようとしてきたのである。しかし、2月28日のトランプとの口論以降、ゼレンスキーは、停戦・和平へのトランプの絶対的な決意の前に、戦争継続から停戦・戒厳令解除、大統領選に出馬し、再選をめざす方向に舵を切ったようなのだ。

The Economistは、「政府筋によれば、ゼレンスキーは先週会議を招集し、米国側が4月下旬(イースターサンデーの4月20日はそれなりに反響をもたらすだろう)までに実施できると考えている完全停戦後の投票実施をチームに課したという」と報じた。さらに、「最初の確認は、5月8日に期限切れとなる戒厳令延長のための議会投票の期限である5月5日に向けて、あるいは5月5日に行われるかもしれない」と指摘されている。つまり、戒厳令の解除を決め、大統領選挙プロセスを開始することを広く宣言することになる。大統領選の正確な時期については情報筋によって異なるが、ゼレンスキーは「夏を目指しているというのが大方の見方だ」と書かれている。そのうえで、「法律では選挙運動は少なくとも60日間と定められているため、最短でも7月上旬となる」としている。ただし、選挙運動は、3カ月は続けなければならないとの情報もある。これは、選挙当局が議会に対し、戦争のさなかに有権者名簿を再作成するために必要な期間だと伝えているものだという。

皮肉なのは、2月28日の口論で、トランプやヴァンスから「ひどい仕打ち」を受けたゼレンスキーに対して、ウクライナ国民がむしろ強く支持するようになったと思われることである。3月12日公表のThe Economistは、「イプソスが「エコノミスト」誌の依頼でウクライナ人1000人を対象に行った新しい電話世論調査によると、トランプ大統領との決裂を受け、彼が圧倒的な支持を集めていることがわかった」と報じた。ウクライナ人の10人に7人以上がゼレンスキーの仕事を承認していると答えているという。10人に8人が、ゼレンスキーはまだウクライナの正当な大統領であり、戦闘が続いている間の選挙という考えを否定している。「さらに驚くべきことに、世論調査によると、もし今日選挙が行われた場合、ゼレンスキー氏が勝利し、人気の高い元将軍のヴァレリー・ザルジニーが2位につけている」とした。

おそらく、こうしたウクライナ国内のゼレンスキーに対する好感度の上昇をテコに、戦争継続よりもむしろ、「全面停戦、戒厳令解除、大統領選」のプロセスを踏むことで、大統領再選のチャンスが十分にあるとの判断がゼレンスキーに生まれたのだろう。大統領選を早期に実施できれば、ライバル候補の準備遅れも予測でき、選挙戦を有利に展開できるという思惑もある。

大統領府はThe Economistの報道を否定

ところが、3月31日、ウクライナ大統領府はThe Economistの報道を否定したとBBCウクライナが報じだ。「そのような会議(7月の選挙実施について)はなかった」、「そのような指示(選挙を組織するチームについて)もなかった」と大統領チームの関係者はのべたというのだ。

The Economistの報道は、これまで戦争継続派だったゼレンスキーの大転換を意味しているだけに、その真偽が注目される。大統領選への出馬をもくろむ候補者に知られないまま、選挙準備をしたかったゼレンスキー陣営は、The Economistの報道を否定することで、さまざまな憶測を打ち消そうとしているのかもしれない。

大統領選そして和平への遠い道

たとえ5月上旬に戒厳令を解除しても、大統領選の実施はそう簡単ではない。まず、海外在住の数百万人の有権者や、戦線やロシアに占領された地域に住む有権者の投票をどう行うのかという問題がある(戒厳令が解除されると、いまは海外渡航が禁止されている男性が相次いで国外に出国する可能性もある。)。一つの解決策は、ウクライナ・デジタルトランスフォーメーション省の運営するDiya(Diia)スマートフォンアプリ(Diya をインストールし、ログインしてデジタルドキュメントを使用し、コピーを共有して数回クリックするだけで政府サービスを利用可能)を使用することだ。しかし、それは透明性の問題を引き起こすだけでなく、憲法改正も必要となる。そのためには、議会で3分の2の賛成多数が必要となる。さらに、戦時中、テレビ報道を統制してきた政府によるプロパガンダや検閲の撤廃も不可避の条件となるだろう。

先の3月30日付のThe Economistでは、「ウクライナの生活に長く影を落としているプーチンとトランプの両者は、今さら急いで選挙を行いたいとは思わないかもしれない。おそらく両者とも、選挙を行えばゼレンスキーが退陣すると考えているはずだ」と書いている。そのうえで、「その計算が覆った今、彼らは、ゼレンスキーが2期目の任期に向けて急ピッチで進んでいる間、おとなしく座っていることはないかもしれない」と予測している。

プーチンにとっては、だれが大統領になろうと、大統領選を機に、ウクライナ国内の不安定化をもたらすチャンスになる。

他方で、トランプとしては、大統領選が実施できれば、全面停戦にもち込み、大統領選までこぎつけたという「成果」を誇示できる。そのうえで、ゼレンスキーが再選したとしても、米国はウクライナ問題の解決を欧州主導に切り替えることで難を免れることができるかもしれない。

「現実」をみると、プーチンが指摘したように、ウクライナ国内には、超過激なナショナリストが存在する。彼らは声高に対ロシアへの強硬姿勢を訴えつづけるだろう。それは、時間稼ぎをしたあとに、再びロシアを攻撃し、領土奪還をはかるという企てにつながる。つまり、恒久的な和平は決して実現しないだろう。

いずれにしても、The Economistの報道を信じれば、ゼレンスキーは米国側の新草案に対して、大統領選をにらんだ対応を迫られていることになる。

(注1)

より正確に言うと、米国政府の重要資源への関心はもっと以前からあった。Critical Minerals and the Future of the U.S. Economy, CSIS, 2025によれば、第二次世界大戦の開始時、米国は1939年の戦略物資および重要物資備蓄法を採択した。フランクリン・D・ルーズベルト大統領は議会宛ての書簡で、米国における重要な原材料の商業在庫が少ないこと、そして「海上および空中での無制限戦争が勃発した場合、これらの不可欠な供給品の備蓄を保有することが極めて重要になる可能性がある」ことを指摘した。1942年までに、米国政府は非必須の金採掘を制限し、採掘会社の能力を戦争遂行に必要なより重要な鉱物に集中させるようにした。それから10年も経たないうちに、朝鮮戦争を受けて1950年に国防生産法が可決され、国防技術の製造に必要な戦略鉱物の調達に関する権限が与えられた。紛争や不確実性が安全な鉱物供給網を構築するための政策を推進する最大の要因となっている一方で、鉱物に対する需要は主に工業化、技術革新、脱炭素化、経済成長によってもたらされてきた。たとえば、1975年には米国が自動車の排ガス削減のために触媒コンバーターの搭載を義務づけた。この触媒コンバーターは、プラチナ族金属の長期的な需要を牽引し、米国の大気をこれまでにないほどクリーンにし、自動車の有害排気ガスを90%以上削減した。銅もその一例である。銅は、現代のグローバル経済に不可欠な多くの先進技術に必要な材料であり、インフラ、クリーンエネルギー、エレクトロニクス、自動車産業など、銅線は電力網、集積回路、通信システムを接続している。2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにするためには、2035年までに銅の年間供給量を倍増させる必要があるという。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)