新型コロナウイルス人工(研究所起源)説と機能獲得研究から再考する生命倫理と学問の自由への問い(下)

社会・経済※この記事は、名古屋哲学研究会編『哲学と現代』第40号(2025年)から、最低限の体裁変更と誤記修正をしたうえで、許可を得て転載したものです。

https://drive.google.com/file/d/1OP5CGQ4qD4lHhHwRp1l7jKwJmclSP5RM/view?usp=sharing

(上はこちら)

https://isfweb.org/post-53991/

(3)生命倫理と学問の自由の観点から、人工説と機能獲得研究を問い直す

以上が、その膨大な疑惑の氷山の一角をかすめたに過ぎないが、新型コロナウイルス人工説の概要である。100%の確率で人工ウイルスであることが立証されたわけではないし、ウイルスが意図的に散布されたことが証明されたわけでもない。人工説の中心的論者である宮沢孝幸自身、「私が知らない未知のメカニズムがあって、自然にできた可能性がゼロではありません。また、データベースそのものが攪乱されている可能性や、間違っている可能性もないとは言えません」と、率直に認めている(注31)。

それでも、新型コロナに限らず高リスクな機能獲得研究や感染実験等が世界中で行われてきた事実や、疑惑を招く不可解な状況証拠の数々には、正面から向き合う必要がある。客観的な根拠に基づき人工説を追究する研究者らに、「陰謀論者」といったレッテル貼りを行い、信憑性を剝奪することにより黙らせるような攻撃の仕方は、深刻な学問の危機をもたらしうる。逆にフランスの生態学者、セルジュ・モランが示した次のような態度こそ、澎湃と湧き上がる陰謀疑惑に対して、謙虚で生産的なものではないか。「われわれ科学研究者としては、単に陰謀論を鎮静しようとするのではなく、陰謀論がなぜ生まれるのか、その原因を見極めなくてはならない。市民の科学に対する信頼を取り戻さなくてはならない」「したがって、P4実験施設からのウイルスの『漏出説』をあっさり一掃してはならないだろう。逆にこの説とまともに取り組まなくてはならない」(注32)。

本稿で度々言及した掛谷英紀は、「所属する研究倫理の団体で、新型コロナウイルスの起源に関する公正な調査を求める活動や、機能獲得研究の危険を議論する機会を設けるように盛んに要請したが、同団体の生命科学者たちからは全く反応がなかった」と証言している。掛谷は、「[前略]新型コロナウイルスの起源について研究者が沈黙したがるもう一つの理由として考えられるのが、もしこれが科学研究に起因していたものだとすると、世界中の人々の科学全体、中でも生命科学に対する批判が非常に厳しいものになると予想されることである」とも推測している(注33)。掛谷のこの見方に呼応するかのように、宮沢は正直にも、次のように告白している。「人工説を信じていなかった私は、ウイルスが人工的につくられて漏れたという話は、国内の BSL-4 の建設、運営にも影響を及ぼしかねないと考え、X で人工説を唱える人々に対して、それをおかしいのではないかと言い続けていました」(注34)。

なお実は東京都内にもBSL-4の国立感染症研究所村山庁舎が存在し、23年11月には、エボラウイルス等1類に指定されるウイルスをマウスやサルに感染させるという高リスクな研究が始まる、と報道された(注35)。それに加えて、長崎大学高度感染症研究センターが 25年1月に「特定一種病原体等所持施設」に指定され、同じくエボラウイルス等の研究が、県庁所在地たる長崎市の只中で始まろうとしていることにも、注意を喚起しておきたい(注36)。既に言及した通り、世界中でウイルスの流出事故が起きてきたにもかかわらず、また日本には無人の離島も存在するにもかかわらず、なぜあえて市街地でそのような研究を行うのか。その背景に「流出事故などありえない」といった「安全神話」が伏在しているのではないか、と問い掛けたい。

さらに私が指摘したいのは、生物系研究者とは別の視角から本稿で論じたような問題について考察する専門家であるはずの、日本の生命倫理学者らからの批判的応答が、私が調べた限り、ほとんどないことだ(注37)。

日本生命倫理学会の機関誌『生命倫理』の20年号以降を調べても、コロナ人工説関連や機能獲得研究関連の論文は見当たらない。この雑誌の23年号の巻頭言として、清水哲郎「ポスト Covid-19 時代の入り口にて」が掲載されている。肝心のコロナ起源が未解明であるのにもかかわらず、いわば“終わった話”として処理するのは、妥当だろうか。黒崎剛・吉川栄省編『生命倫理の教科書』(ミネルヴァ書房)は、コロナ禍の最中の 22 年 10 月に第 2 版が刊行され、「バイオハザード」を含む遺伝子操作の問題にも1章を割いているが、やはりコロナ人工説や機能獲得研究には言及していない。23 年 5 月に東京大学出版会から第 2 版が刊行された神里彩子・武藤香織編『医学・生命科学の研究倫理ハンドブック』についてもまた、同様のことがいえる。cinii、J-Stageといった学術系サイトで「コロナ 人工」「機能獲得」といったキーワードで検索しても、倫理的観点から吟味する近年の論文を見出すことは困難である。他方でコロナ人工説には全く言及しない、即ち公式見解としての自然発生説を無条件に前提とする倫理学者らによるコロナ関連書籍は少なからず書かれている、という対照的な実態がある(注38)。

こうした偏向が著しい現状にあって、地政学という異分野からのコロナ人工説解明への貴重な試みとして、塩原俊彦『知られざる地政学 覇権国アメリカの秘密』(社会評論社、2023年)を挙げておきたい。上巻第 4 章「科学技術の『進歩』と情報操作」では、特にロバート・ケネディ・ジュニアの”Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health”(Children’s Health Defense, 2021)を参考にして(注39)、コロナ人工説を巡る批判的な検証がなされている。塩原は低温核融合事件のような過去の科学スキャンダルにも言及しつつ、プラトンに由来する「気高い噓」、「科学と結託した覇権国アメリカ」、「科学の政治化」といった視点を提示している(注40)。こうした視点は、自称“最先端科学”がまとう権威に寄せられる非合理的な「信仰」を相対化する上で、重要である(同書第2章)(注41)。

最後に注意喚起しておきたいのは、本稿で取り上げた主題を巡っては、学問の自由の観点からも重大な問題が生じている、ということである。これには二重の意味がある。第一に、単なる知的好奇心のために、あるいは前述の通り掛谷が指摘したように、業績作りや研究資金獲得が目的と疑われる動機で、高リスクな機能獲得研究や動物感染実験等を行うことが、日本国憲法第23条で保障された学問の自由があるからといって、どこまで倫理的に許されるのか、という観点がある。自由には責任が伴い、他者危害原則のような限界があるはずだ。

また、遺伝子技術による機能獲得研究は、人間による自然への介入の最たるものである。本稿(1)で言及した機能獲得研究の申請書”DEFUSE”の意味は「(爆弾の)信管を取り除く」である。この場合、科学者らがあくまで善意で先回りしてウイルスを改造し、対策を講じようとしていたと仮定してみよう。だが 3・11原発事故に先立つ地震と津波のように、自然が設計主義的な人智の計算を凌駕する仕方でしばしば引き起こす“暴発”が人類に災いをもたらしてきた事実を、度外視していいのか。翻って機能獲得研究は、原子への介入に劣らず、「主体」としての人間による「客体」としての自然への介入の臨界点に位置する技術であるといえる(注42)。それ故にこそ本稿で論じたような事象は、遺伝子を設計・操作することが、どこまで許されるのかを再考する契機になりうる。

こうした話題に関連して、大阪大学・北海道大学の研究班は、既に新型コロナの人工合成に成功した、と夙に 21 年の段階で発表している(注43)。このように、遺伝子操作技術は人工/自然という古典的な二分法を根底から揺るがす潜在能力を持つ。そのため、そうした研究を行う科学者らの技術的力量の高さや、探究心の強さを認めつつも、悪用されたり失敗したりした場合に生じうる負の側面から、目を背けることは決して許されない。

ハンナ・アーレントは『活動的生』の冒頭で、核兵器を念頭に「地球上の全ての有機的生命を破壊する」という人間の能力に言及した上で、「一度踏み入れたあらゆる道を最後まで辿るという科学の本質」に対する警告を発していた(注44)。

「合成生物学」の視点から、「ウイルスの機能獲得研究は、核のボタンで遊ぶのと同じ」という論評もある(注45)。こうした見方に関連して、前出のウイルス学者・河岡義裕が、「人獣共通感染症並びに新たな医療分野の研究開発体制」という首相官邸ホームページで公開されている文書で、「医療のマンハッタン計画」という刺激的な言葉をあえて選択しているのは印象的だ。このような日本人にとっては挑発的ともいえる言葉遣いは、彼が自らの研究の潜在的リスクを無意識のうちに認めているのではないか、と疑わざるを得ない(注46)。理論的に可能なことを、犠牲を厭わず実現する傾向があるとされる科学技術の影の側面に歯止めをかけるのは、その他者である倫理的思考の使命の一つであろう(注47)。

学問の自由に関連して、第二に私が重視しているのは、京大准教授だった宮沢孝幸に対して起こったことである。規約改正により、5年に1度勤務先の京大による再任審査を受けるようになった宮沢は、「書籍を出版したこと」をマイナス要因として、24年5月に再任を拒否され、60歳で退職に追い込まれた、と右派系の雑誌として知られる『WiLL』で振り返っている(注48)。彼は論文のみならず、『ウイルス学者の絶望』(宝島社、2023年2月)をはじめ、多くの一般向け著書を刊行しつつ、コロナワクチン接種による薬害問題を、学術的・客観的に追及してきたことでも知られる。

宮沢の意見に客観的論拠を提示しながら反論するのは、もちろん自由である。公正にして徹底的な調査と議論の結果、新型コロナは人工ではなかったという事実が判明するのであれば、それは学問の進歩であるといえよう。しかし前出の『WiLL』記事によると、彼の書籍の何が問題なのかという問いに、京大側は回答しなかったとされる。そうだとすると、純粋に学術的な理由よりも、「公式見解」に反する宮沢の所説が不都合であるが故に事実上抑圧したのでは、と疑わざるを得ない。

そもそも宮沢が国策や学界の常識に反する研究を行い社会に発信したからといって、事実上大学から居場所を奪うという処置は、学問の自由の観点から、果たして妥当なのか。「私たちはガリレオの時代に戻ってしまうのだろうか」という科学史研究者で岐阜大学元教授の寺島隆吉の問い掛けを、今こそ共有しておきたい(注49)。水俣病を追及した宇井純や、早くから原発の問題点を指摘してきた専門家集団「熊取六人集」が冷遇され続けてきたことも、思い起こしておこう。

宮沢の実質的な追放事件を巡るメディア報道に関しては、前述の『WiLL』のような右派系の雑誌が取り上げたくらいである。いずれも宮沢が追究したコロナ人工説とコロナワクチン薬害問題に共通するが、日本ではもし本当なら大多数が困惑し、重大な責任問題に発展しうる疑惑については、大手メディアが本格的な報道や調査をあえて差し控えることで、大多数の人々に対して不可視化し、なかったことにする傾向が強いと指摘せざるをえない。

菅政権による日本学術会議への会員任命拒否問題については、学術界から強い抗議があったことは周知の通りだ。しかしながら、手続き的には批判の余地があるこの措置によって、当該の研究者らが、希望する研究ができなくなるわけではない。任命拒否後も従来通り、勤務先の大学等に所属し続けているからだ。翻って宮沢のような高度な実験系の研究者が研究機関から追われるということは事実上、研究の手段を奪われることを意味する。にもかかわらず、私の知る限り、学術界から「学問の自由への侵害」といった抗議の声は、ほとんど聞こえてこない。苦境に陥った宮沢は「一般社団法人京都生命科学研究所」を立ち上げ、独立系研究者として再起を図るが、資金面から「厳しい道のり」になる、と告白している(注50)。

「ただ一人の者の問題は万 人の問 題である(L’Affaire d’un seul est l’Affaire de tous)」、「ただ一人の者の権利侵害は、万人の権利侵害である」(注51)。アーレントが、フランスの政治家ジョルジュ・クレマンソーの思想として『全体主義の起原』で紹介している言葉だ。その精神に学びつつ、文系分野の学者も、また一般国民も、宮沢らの見解に賛成・反対・中立であるかどうかを問わず、倫理や学問の自由、「科学の政治化」といった観点から、本稿で論じた諸問題に、より真剣な眼差しを向ける必要があると主張したい。こうした論点も確認しつつ、本稿を閉じることにする。

※本稿は、ウェブメディア Independent Web Journal に筆者が出演して口頭で簡略的に説明した内容に、倫理や学問の自由といった視点を加えて大幅に拡充したものです。「『情報戦』の時代をどう生き抜くか? 巨大組織メディア報道の罠を検証!【第 2 部】新型コロナウイルス危機と mRNA ワクチン危機(第8回)〜岩上安身によるインタビュー第 1163 回ゲスト 在野研究者・嶋崎史崇氏」、2024 年 6 月 9 日。

https://iwj.co.jp/wj/open/archives/523463

本稿にご助言いただいた鬼頭孝佳さん、藤井良彦さん、松田智さんに感謝致します。

注

(31) 『新型コロナは人工物か?』、100 頁。

(32) マリー=モニク・ロバン編『なぜ新型ウイルスが、次々と世界を襲うのか? パンデミックの生態学』杉村昌昭訳、作品社、2022 年、16 頁。同書所収のロバンによる「新版への補章 ますます深まる新型コロナの謎―自然起源か流出か?」も人工説の概説として参考になる。なお P4 は、BSL4 と同様の意味である。

(33) 『学者の暴走』、49-50 頁。

(34) 『新型コロナは人工物か』、58 頁。BSL とは biosafety level の略であり、4 とは最も危険な病原体を扱っていることを意味する。

(35) 『読売新聞』2023 年 11 月 9 日付夕刊:「感染研村山庁舎 1類感染症 動物実験へ エボラ出血熱など 治療薬有効性を確認」。

(36) 「長崎大学高度感染症研究センター実験棟(BSL-4 施設)の厚生労働大臣による特定一種病原体等所持施設指定について」。

https://www.ccpid.nagasaki-u.ac.jp/20250124-2/

(37) 外国語の研究を全て把握しているわけではないが、Bioethics やAmerican Journal of Bioethics といった代表的な学術雑誌で、コロナ人工説関連の論文を見つけることはできなかった。

(38) 例えば広瀬巌『パンデミックの倫理学 緊急時対応の倫理原則と新型コロナウイルス感染症』(勁草書房、2021 年 1 月)、森田浩之『コロナの倫理学』(論創社、2021 年 12 月)、児玉聡『COVID-19 の倫理学―パンデミック以後の公衆衛生』(ナカニシヤ出版、2022 年7月)等。コロナ人工説を等閑に付す傾向と、ワクチン薬害を直視しない傾向は連動しているようにも思われる。

(39) 邦訳は石黒千秋訳『The Real Anthony Fauci 人類を裏切った男』(全 3 巻)として、経営科学出版から 23 年に刊行されている。

(40) 医療界と製薬会社の金銭的な結び付きを暴露し、「コロナ騒動」を巡って「情報戦」が展開されている、という荒川央の指摘も重要だ(『コロナワクチンが危険な理由』、花伝社、2022 年、221、226 頁)。本稿で既に言及した、研究所起源説を陰謀論扱いした『ランセット』の公開書簡に、武漢ウイルス研究所への補助金支給に関わったエコヘルス・アライアンスのピーター・ダザック本人が名を連ねている事実も、そうした情報戦の一局面として理解すべきだろう。製薬業界から、医師、大学、病院への資金の流れを調べることができる「製薬マネーデータベース YEN FOR DOCS」(医療ガバナンス研究所が運営)も参考になる。https://yenfordocs.jp/

なお「科学の政治化」の出典は、米フーヴァー研究所のホームページで閲覧できる次の論文である。William Happer, Harmful Politicization of Science.

https://www.hoover.org/sites/default/files/uploads/documents/0817939326_27.pdf

(41) 「万能の神のごとく」科学を崇める現代の趨勢と、「コロナ便乗『ワクチン』ファシズム」を批判し、民主主義と科学の危機を訴える、京都大学名誉教授の福島雅典による次の著作も参照。『科学という名の信仰 新型コロナ「ワクチン」政策を問う』(岩波書店、2024 年、特に 219-221 頁)。

(42) 原発事故とコロナワクチン禍の比較については、拙著 212 頁以下で論じた。

(43) 大阪大学:「数ヶ月を 2 週間に!迅速・簡便な新型コロナウイルス人工合成技術を開発 新型コロナウイルス関連研究の加速化に貢献」、2021 年 4 月 13 日。

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2021/20210413_1

(44) Hannah Arendt, Vita Activa, Piper, 11. Auflage, 2013, S. 10.

(45) 日経 BOOKPLUS:「THE COMING WAVE AI を封じ込めよ DeepMind 創業者の警告」、2024年10月15日。

https://bookplus.nikkei.com/atcl/column/100200425/100200003/

(46) https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/tyousakai/dai3/siryou05-2.pdf7

(47) 原子力や遺伝子操作といった最先端技術を念頭に、「技術はそれ自体として、文明の本質であり、救済のまさに源」と信じる「多幸症」「技術的な夢遊病」の弊害を指摘した技術哲学の古典として、次の文献を参照。ラングドン・ウィナー『鯨と原子炉 技術の限界を求めて』吉岡斉・若松征男訳、紀伊国屋書店、2000 年、特に 6-7 頁。

(48) 宮沢孝幸「コロナウイルスの真実を公言して、京大をクビになりました」、『WiLL』2024 年 9 月号、ワック、266-273 頁。

(49) 寺島隆吉『コロナ騒ぎ謎解き物語 2』(あすなろ社、2021 年)の副題になっている言葉である。

(50)『新型コロナは人工物か?』194 頁。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

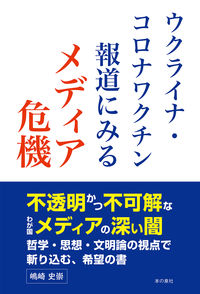

嶋崎史崇

嶋崎史崇

独立研究者・独立記者、1984年生まれ。東京大学文学部卒、同大学院人文社会系研究科修士課程修了(哲学専門分野)。著書に『ウクライナ・コロナワクチン報道にみるメディア危機』(2023年、本の泉社)。主な論文は『思想としてのコロナワクチン危機―医産複合体論、ハイデガーの技術論、アーレントの全体主義論を手掛かりに』(名古屋哲学研究会編『哲学と現代』2024年)。ISFの市民記者でもある。 論文は以下で読めます。 https://researchmap.jp/fshimazaki ISFでは、書評・インタビュー・翻訳に力を入れています。 記事内容は全て私個人の見解です。 記事に対するご意見は、次のメールアドレスにお願いします。 elpis_eleutheria@yahoo.co.jp Xアカウント: https://x.com/FumiShimazaki