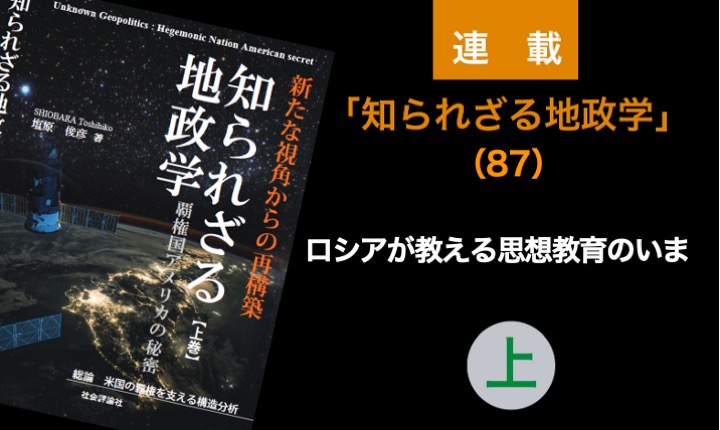

「知られざる地政学」連載(87):ロシアが教える思想教育のいま(上)

国際

思想は、人々に信念を植えつけることで、その信念に沿った「確証バイアス」を通じて、人々を頑なで偏狭な独我論に縛りつけることを可能にする。「自分にとって正しいことが万人にもあてはまる」と勝手に思い込んで、自分が騙されていることに気づかないまま、騙す側に回る。たとえば、ドナルド・トランプを狂信する「岩盤支持層」と呼ばれる人々が典型的な例だろう。あるいは、卑近な例としては、ジャニー喜多川の性加害の巣窟だったジャニーズ事務所出身タレントをいまでも「推し」つづけている人々もこの範疇に入るだろう。

その意味で、思想について考えることは、世界全体の空間・時間を考察対象にする地政学においても、その根幹部分をなす。思想を操れば、世界支配も夢ではないからだ。というわけで、今回は思想を考察対象とする。といっても、論じるのは現在のロシアの思想である。いま、新しい思想をロシア全体に広めようとしているウラジーミル・プーチンの目論見について紹介したい。

世界全体が軍国主義に向かいつつあるいま、この流れに棹差したい人々は日本においても、日本人の思想を軍国主義へと傾けたいに違いない。そう考えると、実はプーチンがいまロシアで進めている思想教育を知ることは、そうした人々にとって役に立つ。

もちろん、私はそうした動きに抗したい部類に属しているが、前者の動きを解明できなければ、対抗策をひねり出すことは難しい。こんな思いから、今回の課題に挑みたい。

ソーシャル・エンジニアリングとしての思想伝播

近年、ロシアでは、いわゆる「ソーシャル・エンジニアリング」(社会工学)の一環として、国家主義や愛国主義、国粋主義的な思想を国民に根づかせようとしている。その代表例が2023年9月から、全大学1年生の必修科目として導入された「ロシアの国家性の基礎」(Основы российской государственности)である。コースは72時間で、そのうち18~20時間は課外授業となる。講義とセミナーの両方が含まれ、学生は2単位を履修することになる。

この科目は、ウラジーミル・プーチンが2022年12月、青年政策専門の国家評議会でこの科目の導入を発表した。つまり、プーチン肝入りの政策で、新しい思想を大学生に植えつけるねらいがある。そして、それは、プーチンの支配をより堅固なものにすることが期待されている。

興味深いのは、新設科目の教科書を執筆した人々である。教科書は、プーチンに代わって、ロシア国家経済・行政アカデミーのアンドレイ・ポロシン副学長の科学的指導の下、8カ月間で執筆された(「エクスペルト」を参照)。執筆者には、アレクサンドル・ハリチェフ大統領府社会プロセス監視・分析部長、ポロシン、モスクワ大学政治学部政治社会学・心理学科のアントニーナ・セレズネヴァ准教授らがいる。実は、ハリチェフ、ポロシン、セレズネヴァは2022年10月に『政治調査雑誌』に掲載された論文「ロシアの社会歴史的発展の基本的価値観、要因、構造に関する認識」の共著者であった。

重要なのは、ハリチェフとポロシンが盟友関係にあることだ。2023年1月、ロシア国家経済・行政アカデミー副学長に就任したポロシンは、アレクサンドル・ハリチェフ大統領府国家評議会活動確保部長(とくに専門家との協力や選挙を担当)の同僚とみなされる。2023年5月14日付の「ヴェードモスチ」によると、ポロシンは、ハリチェフが担当していた2014年から2017年まで、核発電所などの管理・運営にあたる国家コーポレーション・ロスアトムの地域問題部の副部長を務めていたのである。そして、何よりも忘れてならないのは、2005~2016年10月まで、セルゲイ・キリエンコがロスアトムの社長を務めていたことである(彼は35歳のとき、金融危機に陥ったロシアの首相に1998年4~8月に就いた経験があり、現在、大統領府第一副長官を務めている)。

キリエンコが大統領府に転出後、2017年1月、ハリチェフは大統領府に戻った(2001年、大統領府に入省し、2006年まで、ヴォルガ連邦管区のロシア連邦大統領全権代表部でさまざまな役職を歴任)。いわば、ハリチェフはキリエンコの腹心なのである。ハリチェフが大統領府に移った後(当時、キリエンコは大統領府で内政部門を担当していた)、ポロシンはその地位を引き継ぎ、地域の監督を開始するのである。

これは、ロスアトムという全国に支店・支社をもつ会社が中央政府や地方政府の選挙に深く関与し、プーチン大統領や与党「統一ロシア」の選挙での勝利を画策してきたという事実に関係している。とくに、ポロシンは、いわばソーシャル・エンジニアリング的手法、すなわち、ポリティカル・エンジニアリングを駆使して、情報操作や民心誘導などによって世論を操作することに従事してきたのである。

つまり、大学での新教科「ロシアの国家性の基礎」は、ハリチェフやポロシンが磨いてきたポリティカル・エンジニアリングの延長線上で、ロシア全体の新たな思想を吹き込もうとする試みと理解することができる(注1)。

論文「ロシアの社会歴史的発展の基本的価値観、要因、構造に関する認識」

ここで、「ロシアの国家性の基礎」のもとになった論文「ロシアの社会歴史的発展の基本的価値観、要因、構造に関する認識」について紹介しよう。これは、調査は、2022年3月4日から5月20日までの期間、モスクワ大学と高等経済学院の学生、およびセヴァストポリで開催された会議の参加者の教員への質問や討論に基づく調査報告という形式をとっている。参加者は、政治学、社会学、社会人類学、歴史学、宗教学、哲学、心理学、その他の社会科学にかかわる総数70人であった。ディスカッションのなかで、研究参加者は、①ロシアの国家とは何か?、② 10年後のロシアはどうなっているか?、③私たちの未来はどうなるのか?――という三つの質問に答えるよう求められた。

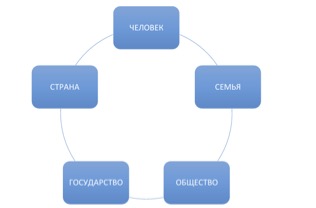

議論の過程で、参加者は「人間」、「家族」、「社会」、「国家」、「国」といった要素や構造について話した。そこで、それらはつぎのように相互に関連しているという結論に達したという。①「人間」は社会的存在の主要な主体、②「家族」は社会組織の主要な形態、③「社会」は社会組織の文明的条件付き形態、「家族の家族」、④「国家」は「組織化された社会」である(図1を参照)。問題は、「国」であり、グループ参加者の立場によれば、「国」という概念を「国家」という概念と関連づけるのは間違っており、国家の主権によって覆われた領土としか読み解くことができない。つまり、「国」とは、個人にとっての「家」(「私の国」)であり、家族や社会にとっての「家」(「私たちの国」)である、と説明されている。

図1 社会歴史的発展の基本要因と構造

(備考)最上の「人間」から、右回りに「家族」、「社会」、「国家」、「家」を表している。

(出所)https://naukaru.ru/en/nauka/article/53483/view

グループワークの第二段階では、特定された社会歴史的発展の要因や構造にとって決定的な意味を持つ支配的価値観を探すことが課題とされた。 参加者によれば、そのような支配的価値観とは、「愛国心」(国レベル)、「公的機関への信頼」(国家レベル)、「同意」(社会レベル)、「伝統」(家族レベル)、「創造」(個人レベル)であるという(図2を参照)

図2 ペンタ・ベース・モデル

(備考)最上の「人間」から括弧内の意味は、右回りに「創造」、「伝統」、「同意」、「機関への信頼」、「愛国心」を表している。

(出所)https://naukaru.ru/en/nauka/article/53483/view

教科書「ロシアの国家性の基礎」

論文では、まだ先があるが、ここでは、彼らの論文が教科書「ロシアの国家性の基礎」にどのように活用されたのかをみてみたい。教科書は、448ページで、5セクションに分かれている(「ヴェードモスチ」を参照)。

第一セクション:「ロシアとは何か」(「ロシアの象徴」、「国土と言葉」、「国の肖像」);

第二セクション:「ロシアの国家と文明」(「社会科学空間における文明アプローチ」と「文明としてのロシア」の章);

第三章セクション:「ロシア文明の世界観と価値観」(「世界観とアイデンティティ」、「世界観の意味ある基礎としての価値観」の章);

第四章セクション:「現代ロシアの政治構造」(「政治構造研究の主要概念とカテゴリー」、「憲法の原則」、「公権力の部門とレベル」、「ロシア政治における戦略的計画」の各章);

第五章セクション:「ロシアの未来:現代の課題と国の発展」(「ロシアと世界」、「安定の構造:課題と答え」、「ロシアの未来像」の各章)――というのがそれである。

とくに、第三章において、「ペンタ・ベース・モデル」(Пентабазис)への言及はないものの、よく似た価値観が取り上げられている。「世界観は、つぎのような全体的なアイデンティティを通して明らかにすることができる」として、①人は自分自身を人として認識し、②人は家族を社会的次元の単位として認識し、③人は社会を社会的一体性として認識し、④人は国家を社会政治的ルール体系の源であり保証者として認識し、⑤人は空間を「意味のある価値ある場所」として認識するというのだ。

第五セクションの「ロシアの未来像」においては、「未来のイメージ」にふさわしい人物として、愛国心、創造性、社会性、活動性、責任感といった資質が求められている。未来のイメージ」の家族は、伝統的で、大きく、発展的で、強く、健康的である。理想的な社会は、高度に道徳的で、団結し、発展し、連帯し、公正である。国家は、主権的、社会的、「機会のある国家」、効率的、「活動的な人々の国家」であり、国は、偉大、快適、公正、近代的、「機会のある国」と表現されている。

「知られざる地政学」連載(87):ロシアが教える思想教育のいま(下)に続く

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

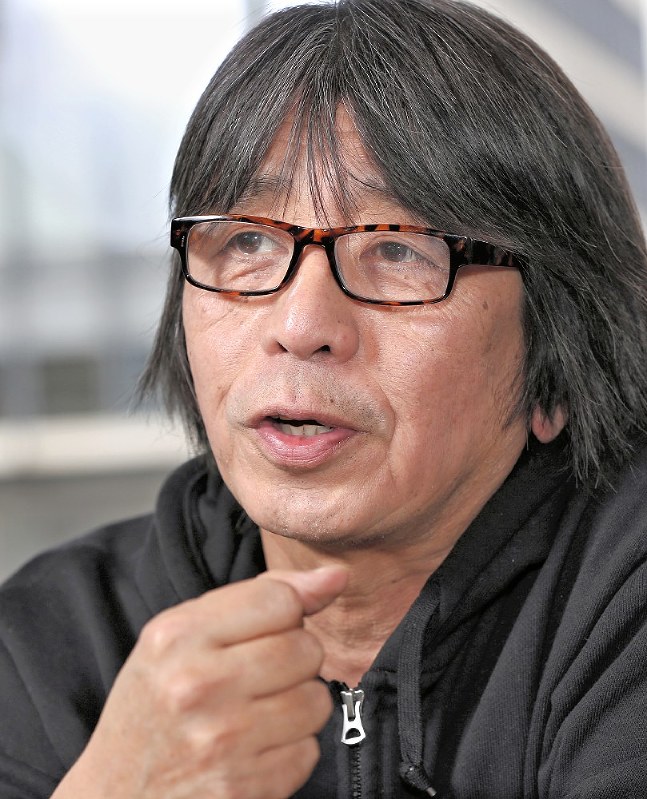

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)