高齢ドライバー事故と薬剤

社会・経済※この記事は、青柳貞一郎氏のブログ「rakitarouのきままな日常」(2025年3月27日付)から、許可を得て転載したものです。

https://blog.goo.ne.jp/rakitarou/e/0eed677900633e70125c825e8c206af0

https://isfweb.org/post-54524/

高齢者の起こす自動車事故で子供たちや若い人が犠牲になることは非常に悲惨な事です。高齢者の自動車事故の特徴は高度な技術や注意が必要と思われない場所であり得ない様な事故が起きることです。これには高齢者特有の事情が原因にあることは間違いないのですが、日本では「高齢による注意散漫(ボケ含む)や運動能力の低下」ばかりに原因を求めがちです。

精神科医の和田秀樹氏は高齢者の事故原因は「高齢」ではなく「薬剤誘発性」の場合が多いと紙の爆弾誌(2025年2月号)で問題提起をしています。2019年の元通産省技官飯塚幸三氏(当時87歳)による池袋暴走致死事件では、本人が事故時点の事を「覚えていない」と言って「ふざけるな!」という反応が起きました。2025年3月の浜松の小学生の列に軽自動車が突っ込んだ事故でも78歳の農業を営むドライバーは「何故ぶつかったか分からない」と事故時点の記憶が曖昧である事を供述しています。

欧米では、高齢者が多くの意識や運動能力に影響する薬剤を使用していることは当然の事としてこれら薬剤の事故への影響を注意喚起する論文が数多く出され、薬剤使用時に運転を控える注意喚起が政府主導で多くなされています。

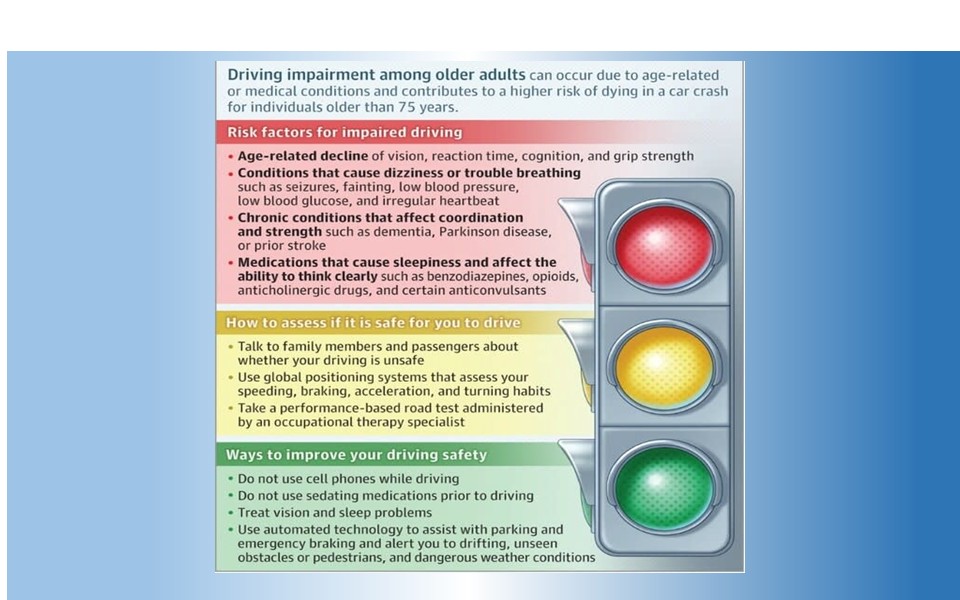

米国医学会雑誌(JAMA)2023年12月号に掲載された「高齢ドライバーの運転障害」という短報が良く整理されているので引用します。

(引用開始)

高齢ドライバーの運転障害 Rebecca Voelker

危険因子(赤)安全運転へのヒント(黄)安全運転支援の方策(青)信号で表現

高齢ドライバーは、加齢や健康状態により運転能力に影響を及ぼす場合があります。自動車事故の 90% 以上は人為的ミスが原因です。高齢者の場合、加齢による視力低下、認知機能低下、反応時間の遅れ、握力の低下などの変化により、車線を外れたり、速度制限を守らなかったり、交通標識を見落としたりするなど、一般的な運転ミスのリスクが高まります。

自動車事故で死亡するリスクは、若いドライバーに比べて、75~79歳のドライバーでは2.5倍、80歳以上のドライバーでは5倍高くなります。

〇 高齢者の運転能力に影響を及ぼす可能性のある病状

運転能力を低下させる可能性のある急性疾患には、発作、失神、低血圧、低血糖、不整脈などがあり、めまいや呼吸困難を引き起こす可能性があります。

運転能力を低下させる可能性のある慢性疾患には、認知症、パーキンソン病や過去の脳卒中など筋力や協調性に影響を与える神経疾患、運転中に居眠りするリスクを高める未治療の睡眠時無呼吸症などがあります。

〇 高齢者の運転能力を低下させる可能性のある薬

ベンゾジアゼピン(ハルシオン、レンドルミン、ベンザリンなど)、オピオイド(麻薬系鎮痛剤)、抗コリン薬(頻尿薬、アキネトンなどの抗パーキンソン薬)、特定の抗けいれん薬(リボトリール、マイスタンなど)や抗精神病薬(トランキライザー)など、眠気を引き起こしたり、思考力に影響を及ぼす薬は、自動車事故のリスクを高めます。高齢のドライバーが複数の鎮静薬を服用すると、運転リスクが高まります。

〇 高齢者の安全運転を支援する

安全運転に危険を及ぼす人物を特定する必要があります。高齢ドライバーと同乗する家族はその運転者が安全かどうか判断しえるでしょう。運転中の携帯電話での通話やテキストメッセージなどは厳禁です。鎮静剤の服用は避けてください。危険な薬についての情報は医師や薬剤師に教えてもらえます。白内障手術や睡眠時無呼吸に対する持続陽圧呼吸療法 (CPAP) など、潜在的に回復可能なリスク要因の治療も推奨されます。

〇 高齢ドライバーを評価するテスト

GPS連動の運転記録は運転者の運転技術を記録できます。作業療法の専門家が実施するパフォーマンスベースの路上テストは、高齢ドライバーが交通状況をどれだけうまく乗り越えられるかを評価し、運転免許を取り消す必要があるかどうかを判断するのに役立ちます。

〇 高齢ドライバーを支援する技術

一部の車には、自動運転、ブレーキ補助システムが付いており、事故の予防に役立ちます。一部の車には自動縦列駐車や緊急ブレーキが装備されており、悪天候や遮られた交通標識に関する警告も提供され、運転ミスを減らすこともできます。自動運転車は現在、米国のほとんどの地域では利用できませんが、将来的には高齢ドライバーにとって役立つ選択肢となるかもしれません。

詳細情報

(引用終了)

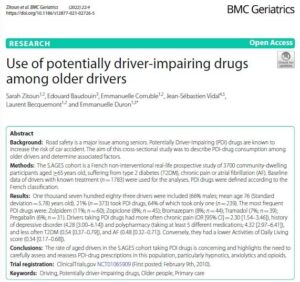

またBMC Geriatrics2022年にフランスから発表された「高齢者の運転障害を起こす薬剤使用状況」という論文では、65歳以上の1,783名の何等かの疾患治療を受けているドライバーを対象にした研究で、21%373名が運転障害を起こす可能性がある薬を使用しており、その中で多く使用されていたものは以下の通りでした。()内は日本における商品名

最も頻繁に服用されていた運転に影響しえる薬( PDI 薬)は、ゾルピデム(マイスリー) (11%; n = 60)、ゾピクロン(アモバン) (8%; n = 45)、ブロマゼパム(レキソタン) (8%; n = 44)、トラマドール (トラマール)(7%; n = 39)、プレガバリン(リリカ) (6%; n = 31) であった。

PDI薬を服用しているドライバーは、慢性疼痛(OR [95% CI] = 2.30 [1.54–3.46])、うつ病の病歴(4.28 [3.00–6.14])、多剤併用(少なくとも5種類の薬を服用、4.32 [2.97–6.41])の割合が高く、2型糖尿病(0.54 [0.37–0.79])およびAF(0.48 [0.32–0.71])の割合は低かった。逆に、日常生活動作スコアは低かった(0.34 [0.17–0.68])。

こういった薬剤は日常的に私(rakitarou)も処方したり、自分の患者さんが薬剤手帳などから使用していることが確認できる薬剤であり、使用者全員が事故を起こす訳ではありませんが、0.1%が何らかの事故につながる事象(ヒヤリハット)を起こすとしてもそれが100件集まれば必ず大きな事故につながる物と思います。

日本人は薬好きであり、国民皆保険であることからも薬剤への敷居は低い国民性です。先日私は運転免許の更新をしましたが、その際の講習でも薬剤の事は一切触れませんでした。メディア及び警察は高齢者の事故と薬剤の関係をもっと積極的に報じて注意喚起する必要があります。マイナンバーと免許の連携をするなら、折角健康保険証と連携させたのですから薬剤履歴との照らし合わせで処方時に薬局で注意喚起するパンフレットを配布できるようにするとか、免許確認時に危険薬剤との符合が確認できるシステムにする必要があると考えます。

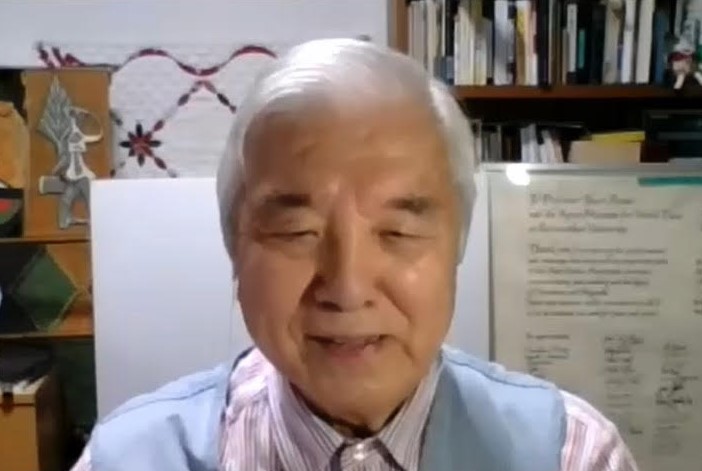

青柳貞一郎

青柳貞一郎

防衛医科大学卒業、元陸上自衛隊医務官、医師、東京医科大学名誉教授、医療・軍事ジャーナリスト。温暖化とコロナに流されない市民の会代表。 ブログ:「rakitarouのきままな日常」https://rakitarou.hatenablog.com/