メディアは歌舞伎か規範か

メディア批評&事件検証※この記事は、青柳貞一郎氏のブログ「rakitarouのきままな日常」(2025年4月4日付)から、許可を得て転載したものです。

https://rakitarou.hatenablog.com/entry/2025/04/04/103214

https://isfweb.org/post-54524/

2025年4月始めのメディアはフジテレビ問題で一色でしたが、女子アナを喜び組として扱ったフジテレビは1980年代に「楽しくなければテレビじゃない。」と公言し、社会はフジテレビを時代のエリート、寵児として持ち上げていました。言わば「かぶく=はみ出し者、ならず者」としてエンターテインメントを重視することを社是として掲げていた訳で、「女子アナ≒知的アイドル」という立ち位置を社会も100%受け入れていた事は誰も否定できません。

I. メディアは歌舞伎か規範か

この二者択一の問いに答えはなく、どちらの要素も含むが答えでしょう。規範的な部分が強いNHKでも「演芸」「ライフ(コント番組)」「バラエティ」と銘打った上でおふざけ番組は放映しています。民放も「ニュース」と銘打った番組は内容の正確さはともかく「規範」に従う報道番組として流しています。しかし一番悪質なのは民法における「規範を装った歌舞伎番組」つまり朝、昼、晩に長時間ただ流される「(ニュース的)ワイドショー」番組です。これらの内容は硬軟取り混ぜた時事問題(ニュース)であり、規範を装ったコメンテーターが「正しい?解説」を繰り出しながら世論を作り出す様な仕組みになっています。製作側はニュース素材を扱うので費用が掛からず、尺もつぶせ、もっともらしい内容を確保でき、視聴者側も「にぎやかし」「時間確認」的にテレビを付けて興味がある内容なら見るというものです。

「これはバラエディであって規範的な内容ではありません」と断って放送するならまだ良心的ですが、そのような番組は一つとしてなく、コロナ関連、ウクライナ関連、国内政治もMCやコメンテーターが視聴者を教え導くが如くに放送されているのが実態でしょう。特に正体が不明であった新型コロナ感染症は、一般の人はマスメディアでまず情報を得る以外、医療や公衆衛生対応について知る方法はなかったのですからほぼマスメディアが報じた事が全て(真実)と受け取られざるを得ない状況でした。これはネットに押されて衰退気味のマスメディアにとって、民衆の需要性を取り返す「干天の慈雨」だったことでしょう。結果は日本を含む世界中の経済体系のグレートリセットに有効に働いて、数々の弊害や齟齬が生まれた事は明らかです。そしてその総括はタレントの乱交問題には行われても、コロナに対しては一切行われる気配もありません。

II. 現実を操るマスメディア

稲増一憲 著「マスメディアとは何か」(影響力の正体)中公新書2706(2022年刊)は、マスメディア論の専門家として実際の影響力は限られているという種々の実験結果などを紹介しながら、マスメディアの持つ根本問題を鋭く分析、指摘しています。全体的にはメディア肯定論的なのですが、専門家として各種実験的研究の成果を紹介しながら客観性を持って説明していると言えます。

その第4章「マスメディアは現実を操れるか」という章において、メディアの影響力が何故生ずるかについて解説した一文があるので引用します。

(引用開始)

人間が直接経験することのできる範囲は限られている。そのため、マスメディアを通じて間接的に経験した内容が現実認識の大きな部分を形作ることとなる。ここで、マスメディアが世の中のすべての出来事を伝える事は不可能であるため、伝える情報と伝えない情報を選別するゲートキーピングの役割を担う。従って、マスメディアが構成する環境は現実そのものとは異ならざるを得ない。人々の現実認識は、このマスメディアによって構成された現実の影響を受けているため、現実そのものとは異なる疑似環境と呼びうるものである。

(引用終了)

稲増氏は、このメディアの選択によって、本来的に議論されるべき「第一レベルの議題設定」(争点型議題設定)が、メディアの選別(フレーミング)後に残った「第二レベルの議題設定」に落とし込まれてしまう、と注意喚起します。新型コロナ感染症で言えば、本来議論するべき「新型コロナはロックダウンして完全予防が必要か、必要に応じた医療で集団免疫を得る対応でよいか」と言った議題設定は敢えて争点にせず、「3密を防ぐ方法を徹底させるには」が議題に選ばれて議論されるといった事に当てはまります。

III. 培養理論とマスメディアの共振性

メディアの描出する世界が現実そのものでなくとも、各メディアが異なる視点から様々な報道をすればバランスの取れた内容になる。しかし現実には、特に日本のマスメディアはどれもほぼ同じ視点、同じ内容である。稲増氏は世論研究者のノエル・ノイマンが提唱する「マスメディアの共振性」という理論で説明する。一つの原因は「有力メディア」の存在、そして重要なニュースを一社のみ報じない「特落ち」を避ける横並び意識がどのメディアも同じ内容に偏向する状況を産み、それらが重なる事によって「共振性」「主流形成(培養理論)」となって世論を作り出す作用があると説明します。

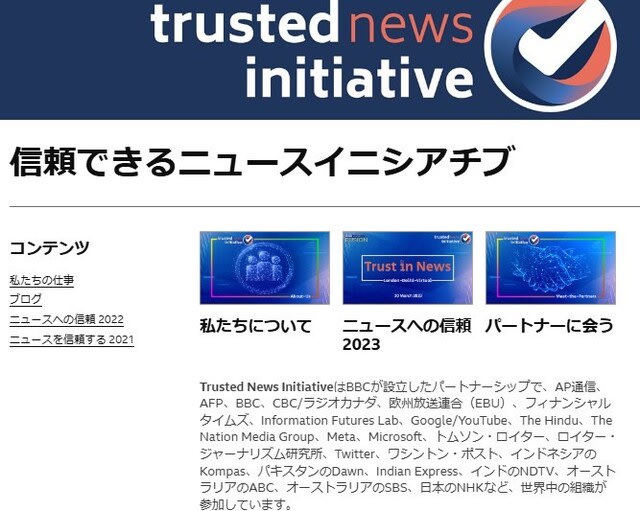

日本はNHKを含むどのメディアも、海外ニュースはNYタイムスや英国BBCをまず第一に引用しますが、USAIDがBBCに本部を置くTrusted News Initiativeを資金援助し、このメディアスクラムにはロイター、フィナンシャルタイムズ、日本のNHKも参加していたことがTNIのホームページに記されています。メディアの共振性と培養理論を利用して世論形成を作り、「メディアの作る仮想現実」が培養理論によって「現実そのものに影響を与える」しくみが浮き彫りにされたと言えるでしょう。

IV. ネットとエコーチェンバー、アルゴリズム

インターネットの普及によって、テレビや新聞などのメディアが視聴される機会が減り、ネットでは自分の好みや主張に合う内容が多く選択され、またプロバイダーもBig dataを駆使してユーザーの嗜好に合わせた検索結果やCMが流れる様なアルゴリズムを駆使していると言われます。結果的にユーザーは自分の嗜好に合ったコンテンツばかりを視聴するようになり、一層世論の分化が進む、所謂エコーチェンバー現象が起こり、政治的主張なども分断化が促進されると言う批判が絶えません。

稲増氏は同著の第五章「マスメディアとしてのインターネット」という章で、グーグルやヤフーなどのポータルサイトが行うアルゴリズムに基づくパーソナリゼーションも必ずしも偏った情報のみを目にする結果にはならない、という米国の研究結果を示している。ポータルサイトが掲示する政治ニュースは、アルゴリズムに係わらずユーザーに同一の内容が上段のいくつかは示される規定になっていて、目にする情報自体は完全にパーソナライズされていないと言う。むしろ目にするユーザーの方が政治に興味があるか、娯楽に興味があるかによって目にする情報の消化に違いが生じている結果が示されているという。但し、引用されている2015年のBakshyらの研究では、米国で5万人のユーザーが23億件の情報閲覧を集計した結果で、保守系(共和党系)とリベラル(民主党系)の支持別の統計において、イデオロギーが異なる記事に接する割合は保守系の方が多い傾向が出ていました。それはメディア自体が提示する報道の量に保守系、リベラル系で均一でない事が基本としてあるためと思われます。

カナダ人ニュースのヤマタツ氏、2025年4月2日の動画において、リベラル系を主に報道する大手メディアは、保守系がネットを重視することに危機感を強めていて、SNSを標的にした言論統制は圧倒的にリベラル派が保守に対して行う傾向にあると報告しています。

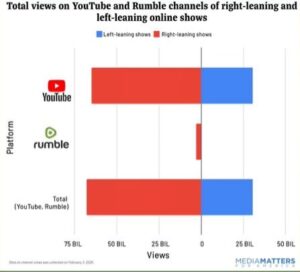

V. SNSに対する組織的検閲は主に保守系をターゲットにしている

以下は上記ヤマタツ氏の動画からの引用になります。Media Mattersの調べによると、SNSにおいて100万以上のフォロワーがあるサイトの共和党寄り(赤)と民主党寄り(青)の数を比較すると、圧倒的に保守・共和党寄りのサイトに人気があることが解ります。それはYou tubeなどの動画も同じで再生回数は保守系の内容が圧倒的です。

100万以上のフォロワーを持つサイトや動画のビューは圧倒的に保守派コンテンツが多いというMedia mattersの調査結果

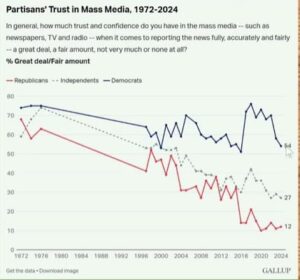

一方Gallopの調査でマスメディアへの信用度は保守系の人ほど低く、2024年には12%まで落ちているのに対して、リベラル系は24年においても50%が信用しているとされ、マスメディア自体がリベラル系に偏向している事が示されています。この結果を見るとSNSの検閲をリベラル側が強く求める理由が明らかであると解ります。

共和党(赤)と民主党(青)支持者のメディア信頼度(黒は独立系)

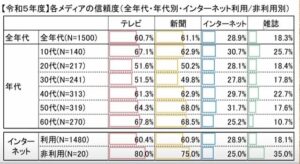

日本における2023年の総務省の統計では、米国よりもすべての年代でマスメディアへの信頼が未だに高い事が示されています。これを幸いと見るか、残念と見るかはオルタナティブメディアの情報に信頼性を置くか否かで分かれると思いますが、日本で検閲が進むと米国以上に情報の偏りが徹底してしまう事が危惧される結果と言えるでしょう。

雑誌の信頼度が低いのは言論誌の数や部数が少ない事、全年齢層で政治への関心が低い事にも原因がありそう。

青柳貞一郎

青柳貞一郎

防衛医科大学卒業、元陸上自衛隊医務官、医師、東京医科大学名誉教授、医療・軍事ジャーナリスト。温暖化とコロナに流されない市民の会代表。 ブログ:「rakitarouのきままな日常」https://rakitarou.hatenablog.com/