書評:成澤宗男『米国を戦争に導く二人の魔女 フロノイとヌーランド』 ―際立った個人に焦点を当てつつ、米国のシンクタンク・軍産複合体・政府機関が形成する利益相反の闇を照らし出す必読の書 嶋崎史崇

映画・書籍の紹介・批評※この記事は、中央大学出版部編『中央評論』第331号(2025年5月)から許可を得て転載したものです。

はじめに

旧統一教会や9・11事件等、重要な問題について多くの著書を執筆してきた著者による待望の新刊である。二〇二二年四月~二四年一月には、ウェブメディア「ISF独立言論フォーラム」を舞台に、ウクライナ問題を米国・NATOの関与の視点から解明する長期連載を行っていた。その集大成が、二四年八月に緑風出版から刊行された本書である。中国脅威論を唱える「リベラル介入主義者」として知られるミシェル・フロノイと、対ロシア強硬論のネオコン派論客として鳴るヴィクトリア・ヌーランドという女性官僚二人に焦点を当てつつ、シンクタンクや軍産複合体というシステムが行使する米国の外交政策への決定的な影響力を分析するという視点が特長である。

フロノイは一九六〇年にロサンゼルスで生まれ、ハーバード大学で社会学博士号を取得し、オクスフォード大学系カレッジにも留学経験がある。ハーバード大学の「ベルファー科学国際問題センター」を経て、九三年に国防総省に入省し、早くも二年後には次官補に出世している。オバマ政権で国防次官を務め、五回も長官候補に名前が挙がるほど有力だった。私生活では、退役軍人省副長官も務めた元軍人のウィリアム・スコット・グールドと結婚し、三人の子宝にも恵まれている(一一頁以下)。

ヌーランドは東欧ユダヤ系移民の娘として、六一年にニューヨークで生まれた。ブラウン大学ではロシアの文学や政治などを学び、ロシア通でありながらロシア嫌いでもある、という二重性がある。八七年には、ネオコンの重鎮として知られるロバート・ケーガンと結婚し、二人の子供がいる。軍事評論家でロバートの弟であるフレデリック・ケーガンや、その妻で「戦争研究所」創設者でもあるキンバリー・ケーガンと共に、ネオコン一家を形成している。第一次オバマ政権では国務省報道官を務め、第二次オバマ政権では国務次官補、バイデン政権では国務次官に昇進した(三一頁以下)。

米国一極覇権主義の“教書”としてのDPG1992と、フロノイが起草に関わったQDR1997

実質的には今日まで続く米国の対外戦略を理解する上で重要な“教書”ともいえるであろう文書が、「国防計画指針案」(Draft Defense Planning Guidance 1992、DPG1992)である。DPG1992は、ネオコンの論客として知られ、最終的には国防副長官まで出世したポール・ウォルフォウィッツらが起草した文書である。その内容は、ソ連崩壊後に新たな競争相手が出現することを阻止し、西欧・旧ソ連圏・東アジア・南西アジアで、米国の軍事的優位を確保することを主眼とする。国防費の増加や予防的先制攻撃の肯定等による米国一極覇権を趣旨とするこの文書は、九二年に『ニューヨーク・タイムズ』によってすっぱ抜かれて批判を浴び、公式な指針としては採用されなかった。

こうした流れの中、正式な文書として九七年に公表されたのが、当時クリントン政権の国防次官補だったフロノイが起草者の一人であった「四年ごとの国防計画見直し」(Quadrennial Defense Review=QDR 1997)である。その内容は、「現在の、そして将来のライバルを圧倒する軍事的優越性」「世界で唯一の超大国の地位」「敵対的な地域の連合勢力やヘゲモニーの出現の阻止」「市場やエネルギー供給源、戦略的資源への何者にも抑制されないアクセスの確保」等、実質的にDPG1992を引き継ぎ、発展させたものになっている。重要なのは、ネオコン派の思想と、民主党系と目されていたフロノイらリベラル介入主義の考え方とが極めて近いことであり、前者は国際機関を軽蔑するが、後者は利用することが違いだ、といったスティーヴン・ウォルト・ハーバード・ケネディスクール教授の評価は辛辣だ(以上四一頁以下)。「ユニパーティー」という言葉があるが、二大政党の支配の下、国民はどちらを選んでも同じような政策を押し付けられる傾向があるといえよう。

CNAS等のシンクタンクと国家機関の「回転ドア人事」

本書の特色は、冒頭で述べたように、日本ではあまり知られていない米国シンクタンクの分析が詳しいことである。日本ではCSIS(Center for Strategic and International Studies、戦略国際問題研究所)が特に有名だが、本書が特に焦点を当てるのは、フロノイがカート・キャンベルと共に二〇〇七年に設立した民主党系のCNAS(Center for a New American Security、新アメリカ安全保障センター)である。

問題であるのは、軍事企業や国防総省からこういったシンクタンクに年数十万ドルにも上る寄付金が流れ、シンクタンクから政府機関に人材が供給されている、という実態だ。米大手メディアにも、このような好戦的なシンクタンク研究員らが寄稿することが多い。それを翻訳して、米世論の代表格であるかのように拡散しているのが日本の主要メディアである、という側面も私から指摘しておきたい。こういった超領域的交流は俗に「回転ドア人事」とも呼ばれる。成澤は正当にも、軍縮を主張するシンクタンクに軍事企業や国防総省からの献金が入る理由がないと指摘し、巨大な利益相反を懸念する(以上六九頁以下)。

ヌーランドもまた、外交問題評議会やブルッキングス研究所といったシンクタンクに所属したことがある。シンクタンクが、政権交代により、官僚らが公職を退かざるを得なくなった場合の避難所になっている側面もあると思われる。国務省官僚としては、彼女は中国・モンゴル・ロシアの大使館等での勤務を経験している。イラク戦争を主導したディック・チェイニー副大統領の下で働き、女性初のNATO大使も務めた。成澤は、具体的な証拠を吟味しつつ、彼女が直接イラク戦争に関与した可能性は薄い、と慎重に判断している。

ヌーランドによるNATO東方拡大推進

彼女がより積極的に関与したのは、むしろNATOの東方拡大であるとされる。ポーランド系の重鎮学者で米政界にも影響力を持ったズビグニュー・ブレジンスキーが、「ウクライナなしではロシアはユーラシアの帝国たりえない」と著書で宣言していたことは、ウクライナ戦争をきっかけに日本でも改めて注目された。ウクライナの人口の多さや、ロシアがウクライナから長期で租借し、黒海艦隊の拠点としていたセヴァストポリ要塞の地政学的重要性が念頭に置かれている。それを承知でウクライナのNATO加盟に固執したチェイニーやヌーランドらはむしろ積極的にロシア崩壊を狙っていた、と成澤は推量する。国防総省系のシンクタンク、ランド研究所の二〇一九年報告書”Overextending and Unbalancing Russia”が、ご丁寧にも、ウクライナに致死性武器を供与することがロシアの不安定化につながる、と“自白”していることも注目に値する。先述の軍事産業との関連については、NATO東方拡大は米国の武器販売の好機にもなっている(一〇一頁以下)。

「リベラル介入主義」と「ネオコン」の「同盟」

既に言及した通り、フロノイはオバマ政権の国防次官に就任し、官僚として最も華々しい時期を過ごした。陸軍と海兵隊の大幅増員を訴え、アフガニスタンへの増派も主張し、イラクからの早期撤退論に反対し続けた。彼女が軍事的任務完了後も、テロ監視を名目とする米軍のアフガニスタン在留を主張したことから、成澤は彼女が「終わりのない戦争」を擁護した、と問題視する。一一年の「人道的介入」を大義名分としたリビア空爆は、フロノイが「リベラル介入主義三人組」のヒラリー・クリントン国務長官、スーザン・ライス国連大使、サマンサ・パワーNSC大統領特別補佐官と共に推進した。カダフィ政権打倒後、リビアが内戦状態に陥って破綻国家になったのは周知の通りだ。二四年十二月には、シリアのアサド政権が突如として崩壊し、世界を驚かせた。そのシリアについて、ヒラリーらと共に、政権打倒と介入を訴え続け、その下準備をしたのもフロノイだった。

一方、ヌーランドは、オバマ政権下の一一年五月に国務省広報官に就任し、フロノイらと同様の路線を取ってきた。こうした傾向を、著者はリベラル介入主義とネオコンの「同盟」として、鮮やかに総括する。彼の指摘する通り、ヌーランドの夫ロバート・ケーガンを含むネオコンはワシントンで影響力を持ち続け、一部は一六年大統領選でヒラリー支持にすら回っていた。

二〇一六年五月、フロノイやロバートも署名したCNASの戦略文書”EXTENDING AMERICAN POWER”が発表される。成澤が「ヒラリー政権」の「青写真」と呼ぶこの文書は、欧州・東アジア・中東における米国の軍事的優位確保を訴え、積極的なシリアへの介入も求めていた。この文書が、大統領個人の言動とは無関係に、トランプ政権とバイデン政権にも影響を及ぼした、という指摘は既述の「ユニパーティー」の病理を解剖する一視角となりうるものだろう(一三七頁以下)。

ヌーランドとウクライナの「マイダン革命」を巡る疑惑

二二年二月から本格的に始まったとされ、ウクライナ・ロシア両国民に多大な犠牲をもたらしているウクライナ戦争。その原点・原因が、実は一四年に起こったウクライナでの政権転覆事件「マイダン革命」、およびその後のNATO加盟追求とドンバス内戦によるロシア敵視への転換だったことは、日本では塩原俊彦、大崎巌、寺島隆吉といった少数の研究者らが論証してきた。実はイェンス・ストルテンベルグNATO事務総長(当時)自身、二三年九月の挨拶で、恐らく意図せずして、ロシアがウクライナのNATO加盟を阻止するために戦争を始めた、と認めたことは大変示唆的である。

ヌーランドといえば、キエフでの反体制派への「クッキー配り」や、ジェフリー・パイエット駐ウクライナ大使との電話で、ウクライナの次期政権の“人事相談”を行い、EUを口汚く罵倒したのが暴露されたこと、マイダン革命の市街戦で先頭に立った過激民族主義勢力の指導者との会談等が有名であろう。それでも成澤は、こういった個別の状況証拠が、彼女がクーデターの筋書きを書いていたことの証拠としては不十分、と慎重な見方を示す。成澤はむしろ米国の国ぐるみの関与と、国際NGOによる工作を重視する。とりわけ重要なのは、米国大使館内で行われ、SNSを活用した反政府の世論操作と暴力的煽動の方法を伝授した”Tech Camp”であろう。ジョージ・ソロス系の「国際ルネッサンス財団」が反政府系テレビに多額の寄付をしていたことや、CIAの「公然部隊」として、旧ソ連圏等で政権転覆活動を行ってきた「全米民主基金」(National Endowment For Democracy, NED)がウクライナで〇四年に起こった「オレンジ革命」以来介入してきた事実も指摘される。腐敗の問題等で評判の良くないのがマイダン革命で打倒されたウクライナのヤヌコヴィッチ政権だが、EUとIMFが押し付けた極端な緊縮財政や新自由主義的政策を拒否したことは、本書で正当に評価されている。また、NEDに関しては、ヌーランドが国務省を退任後に「アンバサダー」に就任している、という典型的回転ドア人事も、私から補足しておきたい(以上一八一頁以下)。

コンサル会社を設立して成功したフロノイ:「合法化された腐敗」の実例

フロノイの方もそのような回転ドア人事と無縁ではなく、一二年に国防次官を退いてから、ボストン・コンサルティング・グループ上級顧問を経て、一四年にはCNASのCEOになった。一七年には、オバマ政権の国務副長官だったアンソニー・ブリンケンらと共に、自らの「戦略コンサルティング会社」WestExec Advisorsを立ち上げる。こういった元政府高官や元軍人らが在籍するシンクタンクが政府に兵器を売り込むという実態があり、成澤はいみじくも「合法化された腐敗」として指弾する。さらに成澤は、こういった利益相反にまみれたフロノイらのシンクタンクでの言説内容は客観的ではありえない、と警鐘を鳴らす(二三七頁以下)。

ヌーランドの国務次官退任を巡る闇

二四年三月にヌーランドの国務次官辞任が突如として、かつ理由もなしに発表されたことは、ワシントンに衝撃をもたらした。マイダン革命の時と同じく、彼女の行動の真相は闇に包まれているが、成澤は彼女の実際の発言を丁寧に跡付けつつ、ウクライナの劣勢挽回のためにクリミア攻撃を主張して、ブリンケンやバイデンらとの齟齬をきたしたのでは、と合理的にも推測する。その上で、彼女は個性的で目立つ人物ではあるが、ロシア封じ込めという米国の「グランドストラテジー」の一要員という以上の過大評価をしないように、戒めている。

ウクライナ戦争の「二月十六日開戦説」(ウクライナ先制攻撃説)の検証

ウクライナ戦争に関する成澤の功績の一つは、欧州安全保障協力機構(OSCE)の「ウクライナ特別監視団」の資料を詳細に分析し、日本国内の数少ない論者として、いわゆる「二月十六日開戦説」を検証したことだ。二二年二月十六日から、停戦違反の砲撃が急激に増えているが、ドンバスの両「人民共和国」側での着弾数が多いことから、ウクライナ側が攻撃を仕掛けた、と成澤が推測しているのは妥当であろう。一四年以来、悲惨な内戦の舞台になり数千人もの非戦闘員犠牲者を出してきたドンバス側から介入要請を受けてきたロシア側が、二二年二月に開戦に踏み切った(もしくは引きずりこまれた)背景には、このような事実があることを知っておかねばならない。実は開戦前から、米国とウクライナは「戦略的パートナーシップ」を通して一体だったことを成澤は指摘し、二月十六日以降の攻撃はウクライナ単独の判断ではないはず、と示唆する。こういった経緯を踏まえて、成澤はウクライナのNATO非加盟と、黒海やロシア国境での軍事演習中止の確約により戦争は回避できたはずだ、と結論する。

おわりに:“表の役者”としてのヌーランド、米国の覇権戦略の構想者としてのフロノイ

以上が「戦争の斡旋業者」(三四四頁)にもなぞらえられるフロノイとヌーランドを軸に、米国のシンクタンク・軍産複合体・政府機関が戦争を組織的に誘発する構造を分析した本書の概要だ。著者は表題に「魔女」という言葉をあえて使っているが、特にプーチンに関してよく見られる「悪玉論」に陥ることなく、抑制的な論述を心掛けている。ヌーランドは“表の役者”として非難を受けやすいが、米国の戦略を単独で決定づけた証拠はないと慎重に判断されるのに対し、QDR1997という覇権主義的な「グランドストラテジー」の構築に携わったフロノイが、いかに重要な人物であるかが理解できる。

二人とも日本の一般読者にとってなじみ深い人物では必ずしもなく、約三百五十頁という紙幅も相まって、安易に読破できる著作ではない。けれども本書の特色の一つは、特に米国の独立系メディアなどを中心に、情報源を明示して、読者が著者の見方を跡付けられることだと思われる。表面的な一般の報道の水面下には、巨大な氷山のような事実と疑惑の体系が伏在していることを体感できる書物として、詳細に読み解くことをお勧めしたい。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF主催公開シンポジウム:トランプ政権と新型コロナ・ワクチン政策の転換~日本は変われるのか~5/25

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

成澤宗男

成澤宗男

1953年7月生まれ。中央大学大学院法学研究科修士課程修了。政党機紙記者を経て、パリでジャーナリスト活動。帰国後、経済誌の副編集長等を歴任。著書に『統一協会の犯罪』(八月書館)、『ミッテランとロカール』(社会新報ブックレット)、『9・11の謎』(金曜日)、『オバマの危険』(同)など。共著に『見えざる日本の支配者フリーメーソン』(徳間書店)、『終わらない占領』(法律文化社)、『日本会議と神社本庁』(同)など多数。

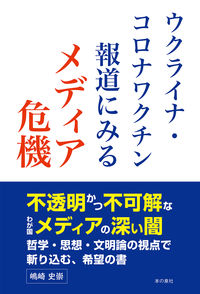

嶋崎史崇

嶋崎史崇

独立研究者・独立記者、1984年生まれ。東京大学文学部卒、同大学院人文社会系研究科修士課程修了(哲学専門分野)。著書に『ウクライナ・コロナワクチン報道にみるメディア危機』(2023年、本の泉社)。主な論文は『思想としてのコロナワクチン危機―医産複合体論、ハイデガーの技術論、アーレントの全体主義論を手掛かりに』(名古屋哲学研究会編『哲学と現代』2024年)。ISFの市民記者でもある。 論文は以下で読めます。 https://researchmap.jp/fshimazaki ISFでは、書評・インタビュー・翻訳に力を入れています。 記事内容は全て私個人の見解です。 記事に対するご意見は、次のメールアドレスにお願いします。 elpis_eleutheria@yahoo.co.jp Xアカウント: https://x.com/FumiShimazaki