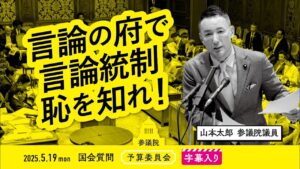

「知られざる地政学」連載(89):帝国主義アメリカの本性(上)

国際

今回は、米国とウクライナが締結したとされる鉱物資源をめぐる協定について解説することで、地政学・地経学上の知見としたい。英語、ロシア語、ウクライナ語、日本語の報道をみるかぎり、99%の報道は本質をみていない。ゆえに、ここで説明することにした次第である。

ウクライナ政府の隠蔽工作

朝日新聞は5月1日、「米国とウクライナは4月30日、ウクライナの資源開発に関する経済協定を結んだ。ロシアの侵攻を受けるウクライナの経済再建へ、両国は「復興投資基金」を共同で設立する」と報じた。日経も、「米国とウクライナは4月30日、何週間にも及ぶ緊迫した交渉を終え、ウクライナの重要鉱物と天然資源へのアクセスを米国に与える「経済パートナーシップ」協定に署名した」と伝えている。

あるいは、WPは、「米国とウクライナは、ウクライナの鉱物資源、石油、ガス、その他の天然資源への共同投資を確立するための協定に署名したと、当局者が4月30日に発表した」とした。だが、朝日、日経、WP、NYTも、この協定とは別に二つの技術的文書が存在し、それが公表されなければ、協定の本質を理解できないという現実について何も書いていない。

唯一、4月30日付のPoliticoは気になる情報を紹介している。それは、ウクライナ側が主要な経済協定と二つの技術的なサイド・アグリーメントへの署名を渋っていたという話だ。「米国政府関係者は、ウクライナが土壇場でいくつかの変更を要求し、米国財務省が 「強硬手段 」をとった後、双方が三つの協定すべてに署名したことを確認した」と記されている。このなかの本協定だけが部分的に明らかにされたというのである。

ウクライナ側の報道

これだけのことを知っていれば、どうやら今回の発表は米国とウクライナでその取扱いが異なり、双方が自らに都合のいいように情報操作を露骨に行っていることがわかる。そうであるならば、ウクライナ側の報道についても慎重に見極めなければならない。ところが、いわゆるオールドメディアは自国政府のプロパガンダを伝えるだけで、この協定の本質に肉薄しようとする気概がそもそもまったくない。腐りきっているのである。

ウクライナの「キーウ・ポスト」は5月1日、米国とウクライナ政府間の「米国・ウクライナ復興投資基金の設立に関する協定」は、二国間協力に関する一連の重要な条項を詳細に規定しておらず、主に基本的な政治的なパラメータを定めている、とワシントンで署名された文書を閲覧した「ヨーロッパ・プラウダ」が報じている、と報じた。

そこで、5月1日付の「ヨーロッパ・プラウダ」をみると、「4月30日にワシントンで締結された二国間協定は、鉱物資源の開発、鉱物の販売、およびウクライナが今後受け取る米国の支援(軍事支援を含む)に関する両国政府の協力の政治的な枠組みを定めている」と説明されている。だが、政治的に重要な事項を含む多くの詳細は、「技術協定」に明記される予定で、「現時点ではまだ署名には至っていない」と伝えている。4月30日に署名された協定は、わずか12頁で構成されているという。米国が3月にウクライナに提出した以前の草案は、同じフォントで90頁以上にわたって記載されていたことを考えると、この協定を読んでも、その本質に迫れないことが理解できるだろう。

もう一つ気になるのは、先のPoliticoが二つの技術協定と一つの本協定がともに署名済みと報じたにもかかわらず、「ヨーロッパ・プラウダ」は未署名としている点だ。

公表された「本協定」

懸命に探してみると、12頁にわたる「米・ウクライナ復興投資基金の設立に関するウクライナ政府とアメリカ合衆国政府との間の合意について」というウクライナ語版の資料を見つけ出すことができた。あまり意味があるとは言えない資料だが、まずは、この資料を分析してみよう。

まず、名称は、「米国・ウクライナ復興投資基金設立協定」(以下「本協定」)と呼ばれている。第二条において、米国際開発金融公社(the United States Corporation for International Development Finance, DFC)と、ウクライナの機関である官民パートナーシップ支援国家機関が、リミテッド・パートナーシップの形態で米・ウクライナ復興投資基金を設立する契約を締結することは、両当事者の方針である、と定められている(注1)。

協定の目的を定めた第三条四項で、「両締約国はまた、本協定が両国の国民および政府間のより広範かつ長期的な戦略的協調の表現であり、ウクライナの安全保障、繁栄、復興、世界経済の枠組みへの統合に対する米国の具体的な支持を示すものであることを再確認する」と書かれている。しかし、米国によるウクライナの安全保障に対する保証については、言及されていない。

第六条五項は、「発効日以降、米国政府がウクライナ政府に何らかの形で新たな軍事援助(兵器システム、弾薬、技術または訓練の移転を含む)を提供した場合、米国パートナーの出資額は、リミテッド・パートナーシップ契約に従い、当該軍事援助の見積額によって増加したものとみなされるものとする」と定めている。これにより、ウクライナは、米国による新規の軍事支援を投資基金への出捐金とみなすことになる。2025年2月28日に締結が予定されていた「復興投資基金の条件を定める二国間協定」では、2022年2月のロシア軍による全面侵攻開始後にウクライナに提供された「物的・金銭的利益」を基金への拠出とみなすほか、米国は、ウクライナが少なくとも戦争中に受け取ったアメリカの援助に相当する額と年利4%を返済するまで、基金からの利益をすべて要求する、とされていた。この規定については、本協定には見当たらない。

第十一条二項では、「両当事者は、本協定の発効には、ウクライナ最高議会による本協定の批准が必要であることを認める」と定められている。このため、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、この曖昧で理解し難い本協定を議会で批准しようと躍起になっている。だが、前述したように、二つの技術協定の中身を精査しなければ、この協定の本質はわからない。

ゼレンスキー政権による露骨な情報操作

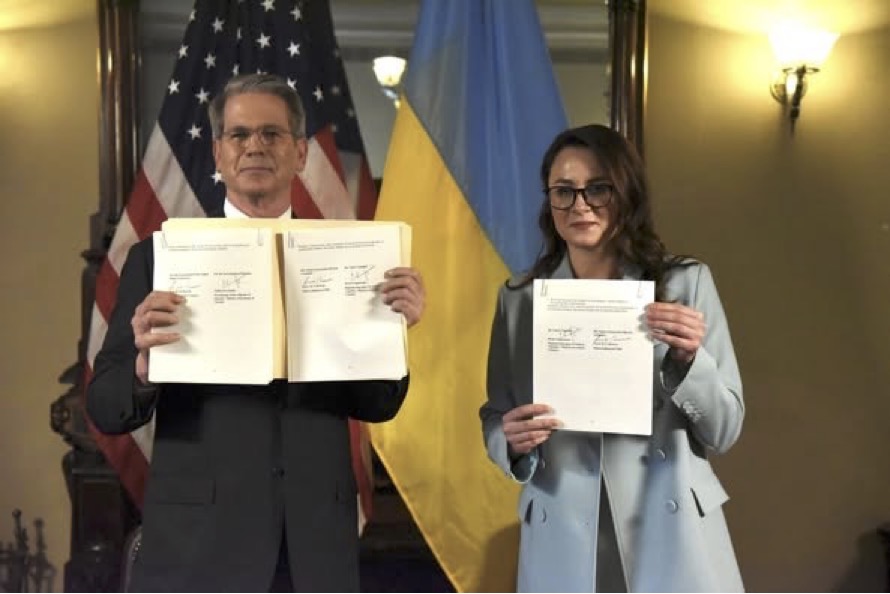

ユリヤ・スヴィリデンコ第一副首相兼経済相は露骨な情報操作を行っている。彼女は4月30日に米国で、ベッセント財務長官とともに協定に署名した人物だ(下の写真)。そのフェイスブックには、「ウクライナの領土および領海内のすべての資源は、ウクライナに属する。どこで何を採掘するかは、ウクライナ政府が決定する。地下資源はウクライナの所有権に留保される」と書かれている。しかし、少なくともここで紹介した本協定において、そんな内容を確認することはできなかった。

さらに、「基金は 50/50 で設立される。この基金は、ウクライナと米国が共同で運営する。いずれの当事者も過半数の議決権を有することはなく、これはウクライナと米国の対等なパートナーシップを反映したものとなる」、と彼女はのべているが、それを本協定で裏づけることはできない。

協定に署名した二人(ベッセント財務長官[左]とスヴィリデンコ第一副首相兼経済相[右])

(出所)リンクはこちら

何が真実なのか

こうなると、何が真実かを判断するのは困難だ。そうしたかなで、英語、ウクライナ語、ロシア語で書かれた数々の資料を調べたなかでもっとも信憑性が高いと思われる情報を見つけた。それは、5月2日付の「ストラナー・ニュース」である。それによると、スヴィリデンコ経済相が4月30日にワシントンDCに飛び、枠組み協定に署名した際、米政府関係者は、彼女がさらに二つの文書にも署名するよう主張したという。ウクライナが拒否しようとすると、米側はウクライナが協議を頓挫させようとしていると非難し、彼女に「すべての協定に署名するか、帰国するか」の決断を迫まった。ウクライナ側は、最初は拒否していたが、方法を見つけることにした。 その後、ウクライナ閣僚会議がスヴィリデンコに議会の承認なしに行動することを許したので、取引はまとまったという。

こう報道したうえで、「ストラナー・ニュース」は、「これらの情報、そしてウクライナ当局が二つの追加協定の内容を執拗に公表していないという事実から、これらの文書には、控えめに言っても、ウクライナの利益という観点から見て議論の余地のある規範が含まれていると結論づけることができる」と報じている。

さらに、二つの文書は国会議員に公開されないまま、本協定の批准が5月8日の臨時国会で行われる可能性があるという。他の文書(協定)は議会での批准を必要としない。いわば、本協定以外に、二つの「秘密協定 」があるにもかかわらず、そちらは無視したまま形ばかりの批准が行われるらしい。

これが真実であるとすれば、米国とウクライナは両国の国民を蔑ろにしながら、良からぬ協定を締結したのではないかと強く疑われる。

帝国主義アメリカの本性

米国政府がかつて行った蛮行を知っている者からみると、この疑惑は確信といってもいいものになる。それは、「イラク開発基金」(DFI)の話である。この基金のコンセプトは、現在ウクライナに提供されようとしているものと非常によく似ているのだ。

2003年5月22日、安全保障理事会は決議1483号をもってイラクに対する経済制裁を終了した。同決議は、イラクの石油の輸出代金と、国連石油食糧計画の残金、および廃絶した政権から差し押さえられたその他の資産を管理するDFIの設立を要求した。DFIは、米英占領軍の管理部門である連合国暫定当局の管理下に置かれた。決議1483はまた、DFIの透明性と財政的説明責任を促進するため、国際諮問監視委員会(IAMB)の設立を要求した。米国と英国は、IAMBが「国際社会の目となり耳となる」と理事会メンバーに約束していたが、手続き上の揉め事と米国の操作によって、監視プロセスは何カ月も遅れた。一方、DFIには何十億ドルもの資金が流れ込み、一部の理事国は説明責任のない「ブラックホールのような存在」と憤慨したという(「グローバル・ポリシー・フォーラム」を参照)。

決議1546に基づき、安全保障理事会は2004年6月、決議1483と戦争法を根拠に2003年5月に設立され、イラク政府に対する行政、立法、司法の権限を与えられた連合国暫定当局(CPA)を解散し、名目上の主権をイラク人に移譲した。その後、2004年10月にIAMBと独立会計事務所KPMGが監査を実施した結果、未知の量の石油がイラクから違法に輸出されていたことが判明する。さらに、その後、イラク復興特別監察官事務所(SIGIR)が実施した監査では、DFIに保管されている230億ドルのイラク資金のうち、88億ドルが使途不明となっていることが判明した。

そう、米国は、DFIの杜撰な管理のもと、めちゃくちゃな不正を行っていたのである。基金の活動は2003年から2010年までつづいたが、その後、アメリカは基金の管理権をイラク政府に移し、イラク政府は基金を清算した。

「知られざる地政学」連載(89):軍国主義化する世界(下)に続く

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)