「知られざる地政学」連載(91):日本の「知」を嘲笑する:日本学術会議問題に寄せて(上)

国際

2025年5月13日、日本学術会議を国から独立した法人とするための法案が衆議院本会議で自民・公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決され、参議院に送られた。前回、日本学術会議の人事をめぐって社会問題化した際、2020年10月、私は「論座」において、拙稿「日本学術会議騒動にみるもう一つの違和感」を公表した。地政学・地経学上、「ソフトパワー」の一つである「知」は世界支配の重要な要素の一つだから、私は長く「学問の自由」や「言論の自由」といった問題に関心をもってきた(注1)。そこで、今回は、あまりに低水準の日本の学術会議をめぐる議論を改めて批判してみたい。

米国ではいま、ドナルド・トランプ大統領による科学助成金の大幅削減が実施されている。日本の不勉強な学者は対岸の火事くらいにしか思っていないかもしれない。だが、私からみると、日本の科学研究システムと国家のあり方について抜本的に問い直す意味でも、科学研究費の大幅削減は一つの手段であると評価している。問題は、不誠実な学者やいい加減なオールドメディアが権威主義的な学問環境を放置してきた点にある。いずれにしても、あまりにもひどいので、今回、率直な批判を書いておきたい。

日本学術会議のひどさ

先に紹介した拙稿において、2020年10月9日にアップロードされた與那覇潤著「「元・学者」が日本学術会議騒動に抱いた大いなる違和感:平成の諸学界の総括こそ必要だ」に心を動かされたと書いたことがある。この文章につづいて、つぎのように書いた。

「「一学術団体の人事に目をとられるあまり、国のかたち全体やそこにいたる歴史の文脈を忘却し、自身が行ったばかりの「自由の放棄」を糊塗する人びとには、大きな疑問を持つ」という部分と、「学者たちの共同体の全体がみずからを偽って省みないとき、知性は滅ぶのである」という最後の文章は重い。」

私も與那覇説に賛成する。2020年には、当時の菅義偉首相が6人について、日本学術会議の会員への任命を拒否したことが問題化した。「学問の自由の破壊」、「科学技術のあり方に政府が介入」といった反発が起きた。今回は、同会議を国から独立した法人とするための法案が問題化している。

これは、一部の政治家と学者が「為にする議論」を展開しているにすぎないように思われる。私からみると、まさに「自由の放棄」を糊塗するだけの不誠実な輩が時間を無駄にすることで、もっとずっと本質的な議論を封印しているだけの話だ。

「学問の自由」などないし、「政府の科学技術介入」は現実そのものだ

あきれかえるのは、「学問の自由の破壊」と叫ぶことで、「学問の自由」があるかのように主張する者の頭脳である。2021年1月に「論座」で公表した拙稿「「言論の自由」という幻想」では、「簡単に言えば、「言論の自由」も「学問の自由」も主権国家を前提とする近代システムにおける「理想」にすぎない」と指摘しておいた。さらに、「言論を支える言語は国家語というかたちで国家によって守られつつ、義務教育を通じて押しつけられている。そうであるならば、言論はそもそも自由ではない。学問も国家による研究支援が常態化しており、本来、自由とは言えない」とつづけた。

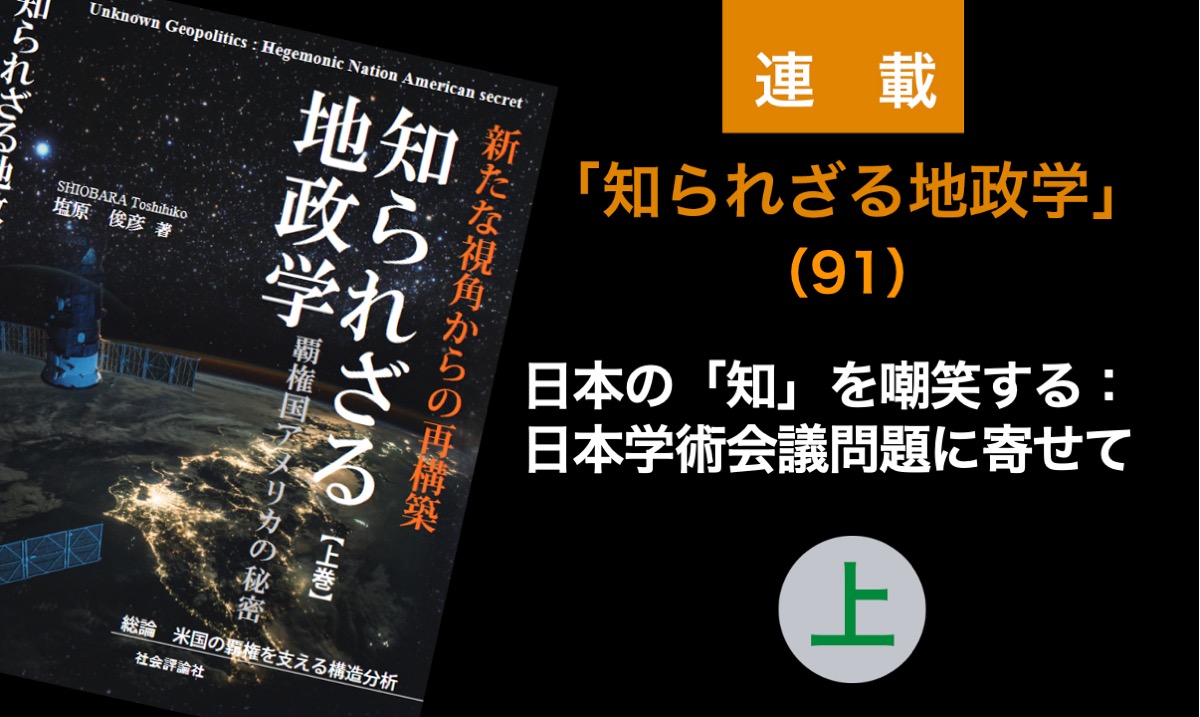

私の集大成である『知られざる地政学』〈上下巻〉を読めば、国家が科学技術開発に介入することで、国家はヘゲモニーの確保・拡大につなげようとしてきたことが理解できるだろう。「科学技術のあり方に政府が介入」などと反発するのは、まったく現実を無視した「負け犬の遠吠え」でしかない。近代国家は科学技術に介入しつづけてきたのであり、そんなことに反発してもまったく意味はない(革命でも起こせば、別だが)。

日本学術会議は唾棄すべき機関

日本学術会議のサイトには、「日本学術会議は、我が国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命として日本学術会議法に基づいて設立された日本のアカデミーであり、内閣総理大臣所轄の下、独立して職務を行う機関です」と書いてある。

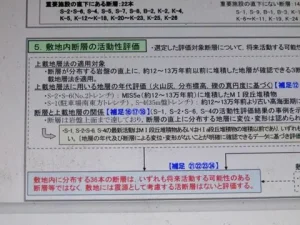

「日本のアカデミー」と自ら名乗る図太さにあきれ返る。1949年に内閣総理大臣の所管の下、政府から独立した職務を行う「特別の機関」として設立された日本学術会議は、1950年に「戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを行わない」旨の声明を出し、1967年には同じ文言を含む「軍事目的のための科学研究を行わない声明」を発した。2017年には、「軍事的安全保障研究に関する声明」を出し、軍事的に利用される技術・知識と民生的に利用される技術・知識との間に明確な線引きを行うことが困難になりつつあるなかでも「軍事的安全保障研究」への取り組みに慎重さを求めた。

どうやらこれまでの日本の戦争への反省から、日本学術会議は自ら「学問の自由」に制限を課し、その一方で、主権国家からカネをもらいながら主権国家の「国防」に協力しない政策を取り続けてきたようにみえる。私はこれに矛盾を感じてきたし、現実を無視して理想論だけを掲げる連中の不誠実さを軽蔑してきた。それはいまでも変わらない。なぜなら、軍事と民事の峻別は困難であり、「デュアルユース」問題に目を瞑るのは欺瞞そのものだからである。

私は2009年6月、『「軍事大国」ロシアの虚実』という本を岩波書店から上梓した。2003年には『ロシアの軍需産業』(岩波新書)も刊行した。「軍事目的のために科学研究」をしたつもりはないが、軍事問題への学術研究が日本において手薄であることに慨嘆せざるをえなかった私は、あえて軍事にかかわる本を書いたのである(柄谷行人からのアドバイスがあったと正直に書いておこう)。その当時、私は、日本学術会議の「学問の自由」への規制が日本の軍事問題研究にブレーキをかけ、それが優れた先行研究の芽を摘んできたのではないかと強く感じたものであった。

そもそも、自ら「学問の自由」を制限しておきながら、「学問の自由の破壊」などと文句を言えた筋合いではない。日本学術会議自体が「学問の自由」を侵害してきたのであり、その迷惑を被った被害者の一人として、私も「国のかたち全体やそこにいたる歴史の文脈を忘却」してきた日本学術会議の不勉強な会員たちを糾弾したいと思う。私からみると、アホでマヌケなのだ。

「権力闘争の場」としての「学問」

地政学を学ぶ者であれば、だれしもが知らなければならない事実がある。それは、学問、言論、芸術、科学といったものすべてが「権力闘争の場」ということだ。とくに、再現不可能性に直面せざるをえない人文・社会科学なる分野ではそうだ。率直に言えば、学閥もあれば、イデオロギー対立がいまでもはびこっている。ゆえに、こうした分野では、学者を真っ当に評価することさえできない。権威主義が広がる日本では、そもそも優れた学者を真っ当に評価することさえできていない。はっきり言えば、不勉強な学者が権威にすがりつくことで優秀な学者をむしろ潰している。そんなヒエラルキーの固まりこそ、日本学術会議なのだ。だからこそ、自らを「日本のアカデミー」などと名乗り、権威づけしようとしている。私からみれば、「不勉強な輩の巣窟」にすぎない。

私は自分の学術論文で、意図的に柄谷行人を引用してきた。多くの権威主義的な似非学者は柄谷を嫌ったが、圧倒的に優れた読解力のある柄谷の著作に多くのことを学んできた。だれが何と言おうと、優れた人物を後進にしっかりとつなげるためには、日本の圧倒的な権威主義的似非学者と闘うしかないと思っている。

日本の芸術界にあっては、田中一村、篁牛人、中村正義といった日本画家は、権威とは無関係な場において権威主義的な輩に抗って研鑽を積んだ。その姿を、私は美しいと感じている。そして、彼らは、現実を無視して権威主義的態度をとりつけている連中に比べれば、ずっと誠実だと思う。何よりも、彼らの作品は、欠ける力量を権威で隠している連中の作品よりもずっと優れている。

そう考える私からみると、日本学術会議自体のひどさを批判しないまま、人事や組織改編をめぐって批判を展開するのは、本質から目を瞑るための詭弁、方便にすぎない。

「科学は死んだ」

2025年5月17日付の「ノーヴァヤガゼータ・ヨーロッパ」は「サンクトペテルブルクでは、シロヴィキ(法執行官)が「トロツキスト狩り」をしている」という記事を配信した。今年3月、サンクトペテルブルク国立大学の校舎近くにある、セルゲイ・ウヴァロフ伯爵記念碑に、大学の紋章にも描かれているローマ神話の知恵の女神で科学の守護神であるミネルヴァのマネキンが吊され、その手には「科学は死んだ」というメッセージがあった、という話が紹介されている(下の写真)。

その主張は不明だが、大学はもはや科学の利益のためには役立っておらず、官僚主義やビジネスに好意的な学生のための「出世の踏み台」になっていることを強調したかったらしい。

セルゲイ・ウヴァロフ伯爵記念碑に掲げられた「ミネルヴァ」と「科学は死んだ」キャンペーン Фото: Telegram / Управление по работе с администрацией

(出所)https://novayagazeta.eu/articles/2025/05/17/v-peterburge-siloviki-okhotiatsia-na-trotskistov

この批判は正しい。科学も学問も言論も「腐敗」しており、「死んだ」と指摘するところから出発するのは、改革を進めるための出発点になりうる。科学、学問、言論のおかしさ、ひどさに気づかないまま、些末な問題をほじくり返してみても、問題の核心を変革することはできないからである。

「知られざる地政学」連載(91):日本の「知」を嘲笑する:日本学術会議問題に寄せて(下)に続く

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)