「知られざる地政学」連載(96):制裁違反とその刑事罰をめぐる探究(下)

国際

「知られざる地政学」連載(96):制裁違反とその刑事罰をめぐる探究(上)はこちら

個別事例

論文①は、刑事訴訟に関する個別事例を示している。たとえば、ドイツでは、ハンブルク地方裁判所が2025年3月、シーメンスの元幹部二人を制裁違反の疑いで刑事裁判の開始を決定した。ロシア占領下のクリミアへのシーメンス製ガスタービンの輸出を支援したとして、EU制裁違反の容疑で起訴されたことになる。ロイター通信によると、2021年5月には、武器輸出規則に違反してロシアの高性能機械購入を手助けした疑いのあるビジネスマンがドイツで拘束されたと、検察当局が発表した。

これに対して、論文①は、「フランスでは、近年、制裁違反に関する刑事追及はほとんど行われていない」と指摘している。国家金融検察庁(PNF、Parquet national financier)は最近、国際制裁違反に関する管轄権の付与を要望しており、これが実現すれば、この分野におけるフランスの執行体制を革命的に変革し、関連する刑事活動を大幅に強化する可能性がある、とのべられている。

ベルギーでも、EU制裁の執行は限定的だという。現在までに、シリアとイランに関するEU制裁制度違反の疑いでベルギーの裁判所において起訴された事例はごくわずかしかない。潜在的な違反の特定から裁判所での執行まで通常数年を要するため、ロシアに対するEU制裁から生じる新たな案件が進行中であると予想されている。

スペインでは、執行が、密輸および資金洗浄規制に基づく行政罰金にほぼ依存していた状態から、国家裁判所(Audiencia Nacional)、検事総長事務所、およびスペイン警察と税関監視の専門部署が主導する本格的な刑事調査へと明確にシフトしている。2024年から2025年にかけては、既に複数の注目すべき事案が発生している、と論文①は記している。2025年2月、当局はロシアへの化学製品の違法輸出を摘発し、化学兵器の前駆物質、神経剤、爆発物に分類される物質が含まれていた。この件で5名が逮捕され、EUの二重用途物品規制およびEU制裁違反の容疑がかけられている。

ウクライナのケース

ウクライナは2025年1月になって、制裁違反を犯罪化するための法律の制定に取り組んでいる。1月14日、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、ウクライナにおける制裁の回避・違反を犯罪とすることを目的とした法律案第12406号を国会に緊急提出した。 これはつまり、反ロシア制裁を違反・回避しようとする個人を処罰することを可能にする規制法を、ウクライナも制定し、刑事犯罪訴追を脅しとすることで、ウクライナ政府が定めた制裁の効果を上げようとするねらいがある。

ウクライナでの汚職撲滅や反腐敗活動に取り組んでいる、国際非政府組織「トランスペアレンシー・インターナショナル・ウクライナ」の法律顧問が3月に公表した論文によると、その時点で、「ウクライナが制裁を課している人物リストには1万7000人以上の人物や企業が名を連ねている」が、「こうした制裁の効果には疑問が残る」。ゆえに、制裁違反に対する刑事罰を導入することで、前述したように、欧州における刑事罰導入に呼応する動きに着手したというのである。

6月3日、「ウクライナ刑法およびウクライナ刑事訴訟法の改正に関するウクライナ法草案、ならびに特別経済その他の制限措置(制裁措置)の違反に対する賠償責任の確立に関するウクライナ「制裁措置に関する」法を根拠法として採択することについて」という議決が議会で採択された。

これは、法律制定のための第一読会を通過したことを意味している。同決議を受けて、法執行委員会は当該法律案を最終決定し、第二読会での審議のために議会に提出するものとする。つまり、ウクライナでもようやく制裁違反の刑事罰化が進展をみることになる。

なお、ウクライナでは、2014年に「制裁法」が制定された。その目的は、特定の個人や法人に対する特定の制限を通じて、国家の安全保障、利益、主権を守ることだった。だが、2014年に法律が採択された際、制裁に違反したり回避したりした場合の説明責任を確保することについては言及されていなかった。同法は、国家安全保障・国防会議(NSDC)が部門制裁または個人制裁の発動を決定し、大統領がこの決定を政令で制定し、部門制裁の場合は国会の決議で承認すると定め、大統領令の発出または議会による決議の採択によって決定が拘束力を持つようになると定めている。

しかし、これに従わなかった場合の刑事罰については明確ではなかった。2022年のロシアの全面侵攻後、制裁法は新たな軍事的課題を反映するために改正されたが、主な改正点は、新しいタイプの制裁の導入に関するもので、裁判所の決定による制裁対象者の資産の国家歳入への回収(没収)であった。このため、欧州並みの制裁違反に対する刑事罰の導入がなされようとしているわけだ。

とくに刑事罰導入が問題となったのは、制裁対象資産が裁判に先立つ資産押収の段階で国外に移転してしまうという事態に直面したことである。前述した論文によると、ロシアのオリガルヒ(寡頭資本家)、ミハイル・シェルコフは、国家安全保障・国防会議によって、資産の封鎖や、シェルコフが所有する企業の有価証券との取引の全面的または部分的禁止を含む無期限の制裁を受けていた時期であったにもかかわらず、チタンを含む原材料をロシアとベラルーシに輸出していた企業、デムリンスキー鉱業・加工工場の株式(シェルコフがキプロスを拠点とする会社リンピーザ・リミテッドを通じて所有)をウクライナ国籍の人物に売却した。このような行為は制裁の直接的な違反であり、加害者は罰せられるべきであったが、当時もいまも、ウクライナで反ロ制裁違反者を裁く唯一の方法は、共謀罪への参加で告発することであり、この犯罪の要素は、制裁を回避または違反する者が行った行為を部分的にしかカバーしていないため、「制裁の回避ではなく、敵との協力を犯罪の本質とするこのやり方は効果がない」という。だからこそ、制裁回避という違反に対する明確な法的措置を導入することが求められていることになる。

米国や日本の場合

先の論文によると、米国は1977年に国際緊急経済権限法(IEEPA)で制裁回避と違反を犯罪化した。その意味で、制裁違反について、米国は早くから刑事訴訟が可能であった。

それでは、日本はどうか。制裁違反に対しては、刑事罰(懲役・罰金)や行政制裁(輸出禁止・許可取消など)が科される可能性がある。

2022年公表の小林和弘著「対ロシア等経済制裁-輸出等禁止措置について」によれば、安全保障貿易管理に関する外為法の規定に違反した者は、最大で、10年以下の懲役、3000万円若しくは目的物の価格の5倍以下の罰金、または、その両方が科され得る(外為法69 条の6第2項等)。法人に対しても、両罰規定があり、10億円または目的物の価格の5倍以下の罰金刑が科され得る(外為法 72条1項1号等)。

経済制裁である輸出の禁止措置に違反した者は、5年以下の懲役、1000万円もしくは目的物の価格の5倍以下の罰金、または、その両方が科され得る(外為法69条の7第1項4号)。法人に対しても、5億円または目的物の価格の5倍以下の罰金が 科され得る(外為法72条1項3号)。

経済制裁である技術の提供の禁止措置に違反した者は、3 年以下の懲役、100万円もしくは目的物の価格の3倍以下の罰金、または、その両方が科され得る(外為法70条1項18号)。 法人に対しても、同額の罰金が科され得る(外為法72条1項 5号)。

行政制裁として、安全保障貿易管理に関する外為法の規定に違反した場合および経済制裁である輸出の禁止措置に違反した場合は、最大で3年以内の期間、輸出等が禁止され得るが、個人については、同期間、輸出などを行う別法人の担当役員等に就任することも禁止され得る。経済制裁である技術の提供の禁止措置に違反した場合は、最大で1年以内の期間、技術の提供が禁止等され得る。

具体的な制裁違反をみてみよう。2024年10月31日付の日経新聞によると、軍事転用の恐れのある水上バイクなどをロシアに不正輸出したとして、外為法違反(無承認輸出)などの罪に問われたロシア国籍の貿易会社代表、ソワ・アンドレイ被告に対し、大阪地裁は31日、懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年6月)の有罪判決を言い渡した。被告が代表を務める貿易会社「アストレード」には求刑通り罰金500万円とした。

やはり不可思議な制裁

ここまで論じてきたように、制裁違反に対する対応は国によって大きく異なっている。過去に論じたように、そもそも制裁自体もまた国によって大きく異なっている。

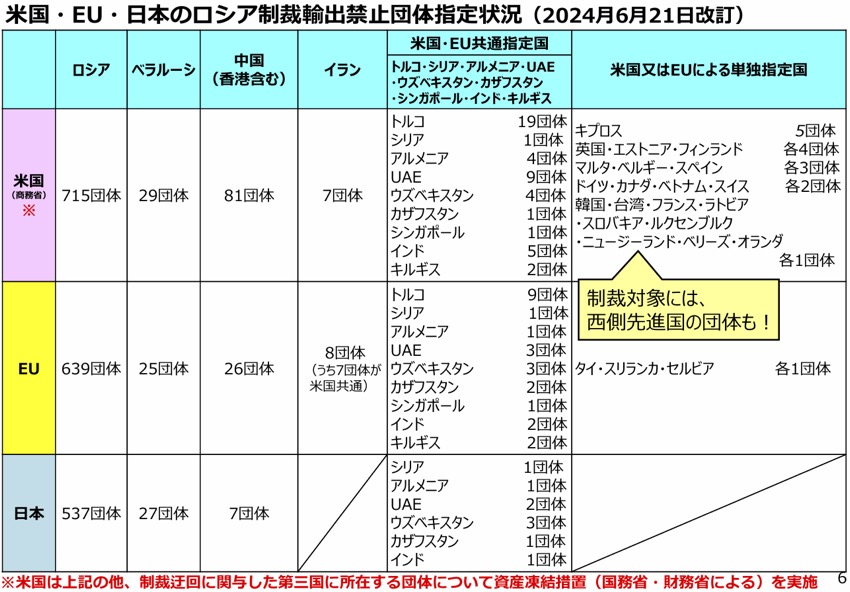

経済産業省の作成した下表「米国・EU・日本のロシア制裁輸出禁止団体指定状況」をみても、制裁対象に指定された団体数は国によって大きく異なっている。具体的な制裁の内容も違う。さらに、制裁違反に対する刑罰もまた決して同じではない。

そう考えると、いかに制裁なる行為が「いい加減」な自己満足的な行為にすぎないのではないかと指摘せざるをえない。

G7の示した制裁への疑問

カナダ西部カナナスキスで開かれていた主要7カ国首脳会議(G7サミット)は6月17日、2日間の日程を終えて閉幕した。トランプは初日で切り上げ、包括的な首脳宣言も見送られた。さらに、ロシアによるウクライナ侵攻からG7として一貫して打ち出してきたウクライナ支援についても、一致した声明が出せなかった。

これは、トランプがロシアに対するより厳しい制裁措置を講じることに賛成しなかった結果である。ここで説明したように、そもそも制裁には何の正当性も理論的根拠もないのだから、トランプの判断は正しいと強調したい。

制裁がいい加減なものでしかないことは、大規模な攻撃(核施設や軍事施設への空爆を含む)をイランに対して行ったイスラエルに厳しい制裁を科せずにいる国際社会の現実をみれば、一目瞭然だろう(注1)。重要なことは、この現実を糊塗せずにしっかりと認識することだろう。制裁を科すのが当たり前なのではないことを肝に銘じるべきなのだ。

とくに興味深いのは、6月16日のキア・スターマー英首相との会談後、米国が欧州と一緒にさらなる制裁を加えるかどうか尋ねられたトランプが発した答えである。「欧州はそう言っているが、まだやっていない。まずは彼らがやるのをみよう」、というのがそれだ。トランプは、停戦協定が結ばれるかどうかまだ様子をみているとのべ、制裁は米国にとっても負担になると付け加えた。「単に文書にサインするだけではない。何十億ドル、何百億ドルという話になる。制裁はそんなに簡単なものではない。一方通行ではないのだ」というのがトランプの意見である(NYTを参照)。

もっともらしい理由をのべているようにみえるが、トランプとしては、あくまで当面、対ロ制裁の強化には懐疑的姿勢をとっている。その証拠は、「トランプ政権はここ数週間、ロシアにウクライナとの和平交渉の迅速化を迫る戦略を策定するために設立した省庁間作業部会を廃止した」というロイター通信の特ダネによって裏づけられている。この作業部会は、「大統領がロシアに対してより強硬な姿勢を取ることを希望した場合」に備えて、選択肢を策定するために設置されたものだった。それが廃止されたことで、対ロ制裁強化が遠のいたようにみえる。

この作業部会に最終的な打撃を与えたのは、約 3 週間前、ホワイトハウス国家安全保障会議(NSC)のメンバーの大半が、大規模な粛清の一環として解任されたことだった。NSCの人員削減の程度が深刻だったため、この取り組みの継続は事実上不可能だったとみられている。

17日にトランプ、ゼレンスキー会談が見送られた背景

トランプは中東情勢の緊迫化を理由に、ワシントンDCに戻り、6月17日のG7サミットには出席しなかった。この日、予定されていたゼレンスキーとの首脳会談も空振りとなった。実は、ゼレンスキーはこの会談で二つの計画があった。

第一は、ウクライナへの新しい武器供与をめぐって、無償ではなく、ウクライナが購入する話をまとめようとしていたのである。この案は、トランプを二つの立場に立たせる可能性があった。一方では、ウクライナへの武器提供は、トランプのウラジーミル・プーチン大統領との二国間コミュニケーションと米ロ関係全般を損なう面があった。他方では、ウクライナに援助を与えることで米国が損失を被るとしてバイデンを批判したこともあるトランプにとって、商業兵器売却の提案に「ノー」と言うのは難しかったと思われる。だが、面談を回避したことで、トランプはこの難問から逃れることができた。

ゼレンスキーの第二の計画は、対ロ制裁の強化をトランプに迫ることだった。しかし、この課題は、トランプとゼレンスキーの会談が行われないことが判明する前から失敗に終わっていたとみられている。トランプは、追加制裁を科す計画はまだないとのべてきたからである(前述した16日のスターマー英首相との会談後の発言を参照)。

結局、ゼレンスキーは日程を切り上げて17日に帰国した。ただ、石破茂首相とは、約30分間、会談した。石破から、ウクライナに公正かつ永続的な平和がもたらされるよう、引き続き、国際社会、G7と緊密に連携してウクライナの取組みを後押ししていく旨をのべたという。

「ウォール・ストリート・ジャーナル」は、英国とカナダは17日にロシアに対する新たな制裁を約束したが、ゼレンスキー大統領は、希望していた支援を得られずにG7サミットを退席したと報じている。

なお、ゼレンスキーは「テレグラム」において、17日に、「このような(ロシアの)攻撃は純粋なテロだ。 そして全世界、米国とヨーロッパは、文明社会がテロリストに反応するように、最終的に反応しなければならない」と書いた。しかし、ロシアのウクライナ攻撃の激化の背後に、ゼレンスキーによる奇襲攻撃があったことについては何もふれていない。

さらに、「プーチンがこのようなことをするのは、戦争を続ける余裕があるからにほかならない。 彼は戦争をつづけたいのだ。 権力者がこれを見て見ぬふりをするのは良くないことだ」とも記している。だが、ゼレンスキーが奇襲攻撃を行ったことで、プーチンを激怒させたことが停戦・和平協議を大きく後退させた事実については何も言及していない。

このようにみてくると、トランプが言うように、ゼレンスキーが「悪者」(bad guy)であることが少しずつ、多くの人々にも薄々感じられるようになっているのではないか。

ゼレンスキーは人間として最低最悪の輩と言える、と私は考えている。彼は、権力を守るという自分の利害のために、戦争を引き延ばそうとする結果、ますます多くのウクライナ国民が甚大な被害に遭っているという現実をみていない。合法性に疑問符のついた、任期切れのゼレンスキーを一刻も早く大統領職から引きずり降ろさなければ、ウクライナ国民やロシア国民がますます死傷するだけだ。

おそらく、こんな人物が大統領をしていると、かつての大日本帝国軍のように、いつまでも戦争をつづけようとするだろう。そうなれば、核兵器使用の悪夢さえ近づくことになる。こんな人物こそ、制裁対象とすべきであると言いたくなる。それほど、制裁の論拠は不明確で、曖昧模糊としているのだ。

【注】

(注1)(米国が6月22日、イランの核施設3カ所に対して行った攻撃もいくつかの法律に違反している。まず、リチャード・ニクソン大統領がカンボジアで秘密裏に行った空爆作戦に対応して1973年に制定された戦争権限決議[法律]は、大統領が違法な戦争を開始するのを防ぐことを目的としており、米軍を「敵対行為に参加させるか、または敵対行為への差し迫った関与が状況によって明らかに示される状況に参加させる」前に、議会の承認を求めることを大統領に法的に義務づけている。国際法上では、国連憲章を批准している国家は、安全保障理事会が戦争を承認する議決をした場合、あるいは国家が「武力攻撃」の対象となった場合にのみ、他国に対して武力を行使することができる。そのため、トランプは少なくとも安全保障理事会に働きかけなければならなかった。この延長線上に、「各国は結束して米国の不法行為を非難し、イランとイスラエル間の紛争を解決するために、武力ではなく外交を呼びかけなければならない」という主張がありえる。「おそらく、米国が再びこの法律に違反すると判断した場合には、正式なグループとして集まり、米国に対する集団制裁を採択することもできるだろう」という、イェール大学のオーナ・ハサウェイ教授の意見は正しい)。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)