インド航空の墜落事故、乗客乗員と医学生279人が死亡(165)

社会・経済写真:2024年12月に撮影されたエア・インディアの事故機「B787-8」(画像はウイキペディアより)。

(インドへの一時帰国から日本に戻ってきましたので、タイトルはそのままです)

【モハンティ三智江のインドからの帰国記=2025年6月24日】さる6月12日、西インドのグジャラート(Gujarat)州アーメダバード(Ahmedabad)にて、エア・インディア(Air India=インド航空)の旅客機(ボーイング787-8「ドリームライナー」で、イギリス近郊のガトウィック=Gatwick=行き)が離陸後わずか30秒で墜落、241人の他、片翼が落下した医科大学(BJメディカルカレッジ)の寄宿舎で、学生38人が巻き添えを食った(被害の全容は未だ不明だが、6月18日の時点で死者279人)。

生存者はたった1人。左翼の近くの非常口そばの座席(11A)だったことが幸いしたようだ。奇跡の生還を果たしたイギリス系インド人、ビシュワシュ・クマル・ラメシュ(Vishwash Kumar Ramesh)さんは、「死んだと思ったが、まだ生きていることに気づいた。周りは遺体だらけで怖かった。前方の機体の穴から脱出した」と、火傷を負った左腕を包帯に包み、寝台に横たわりながら報道陣のインタビューに答えた。

ナレンドラ・モディ(Narendra Damodardas Modi)首相も見舞いに駆けつけ、唯一の生存者の手を握り、鼓舞したが、ラメシュさんの兄は命を落とした。事故原因は、両エンジンの不能と言われるか、未だ解明中。事故機は2日前の6月10日に東京・羽田空港にも着陸していた(ニューデリー・羽田線往復)。

インド映画「バーラ先生」は必見

写真:「バーラ先生の特別授業」で、バーラムルガン数学教師を熱演し、観客に深い感動を与えた俳優、ダヌシュ。演技力には定評があり、最優秀男優賞も何度か取っている。南インドだけでなく、西インドのムンバイを本拠地とするヒンディー映画界・ボリウッド(ボンベイのハリウッドをもじった通称)にも出演し、全土的にポピュラー。

〇インド映画評「バーラ先生の特別授業」(原題:Vaathi、2023年)

石川県金沢市のミニシアター(シネモンド、香林坊)で、久々にインド映画「バーラ先生の特別授業」(原題Vaathi=テルグー語でSir、4月11日より新宿ピカデリーほか全国公開)を観た。南インドのタミール映画(タミルナドゥ州の母語)だが、テルグー語(アンドラプラデシュ・テランガナ=Andhra Pradesh Telangana=州の母語)でも配給され、南インドでは人気を博した社会的メッセージの強い作品だ。

経済自由化と教育改革が行われた1990年代のインドでは、多くの私立教育機関や予備校が設立され、高い授業料に応じて質の高い授業が提供されるようになった。その過程で、公立校の教師は私立校に引き抜かれ、低階層の家庭は家計の足しに子女を働かせ授業放棄、教室は成立しなくなっていた。

テランガナ州僻地の荒廃した公立高校に赴任した数学教師バーラムルガン(俳優、歌手、監督、プロデューサーのダヌシュ=Dhanush)は、同僚の生物学の女教師ミーナークシの助けを借りて立て直しをはかろうと奮闘する。貧困家庭の子女並びにその親たちに教育の大切さを説き、空っぽだった教室を満員にさせるが、私立校を経営する金儲け第1主義の悪徳オーナーに阻まれ、学校を追放されてしまう。しかし、バーラは屈せず、生徒たちにビデオを届け授業を続行、共通試験に全員を合格させる。

カースト差別なしの教育の機会均等と宣伝文句にあったので、アートムービーと思い込んでいたが、アクション、ロマンス、ミュージカルのコテコテのインド映画だった。各種スパイスをミックスしたマサラ(カレー粉)にたとえて、「マサラムービー」と称される所以だが、内容は教育の産業化に反対する教師の熱意と、それに応える貧困家庭の子女たちの師弟愛を描いた、社会的メッセージが込められた良作だ。作中のセリフ、「教育は神の施しであり、五つ星ホテルの料理のように売られるべきでない」がメッセージの骨子を如実に表している。なかなかの感動作なので、一見をお薦めする。

※メモ

監督は、これが長編4作目のベンキー・アトゥルーリ(Venky Atluri)。インド・テランガナ州の僻地にある公立校で教育の状況を改善し、インド政府から教員向けの国家賞を授与されたランガイヤ・カデルラ(Rangiah Kaderla)の半生にヒントを得て作られた。

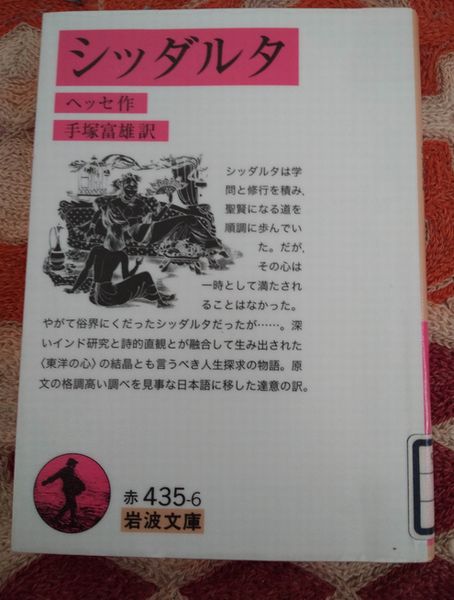

写真:ヘルマン・ヘッセの「シッダルタ」(岩波文庫版)。

〇乱読ライブラリー・雨季にお薦めしたい小説3編

最近は研鑽も兼ねて小説書を紐解くことが多いが、以下お薦めの3冊を紹介したい。ヘルマン・ヘッセ(Hermann Karl Hesse、1877-1962)の「シッダルタ」((Siddhartha、1922年、岩波文庫)は、昔読んだ覚えがあるが、内容を失念していたので、面白かった。仏陀の生涯を書いたものかと思ったが、シッダルタ青年の求道の旅を描いたもの。仏陀も中盤登場するが、シッダルタは帰依することなく、沙門から俗界に戻り、遊女との邂逅など煩悩を味わい尽くした挙句に、達観に至る。手塚富雄(独文学者・評論家、東京大学名誉教授、1903-1983)の名訳、詩的文章の美しさ、格調高さは、鑑賞に値する芸術作品。

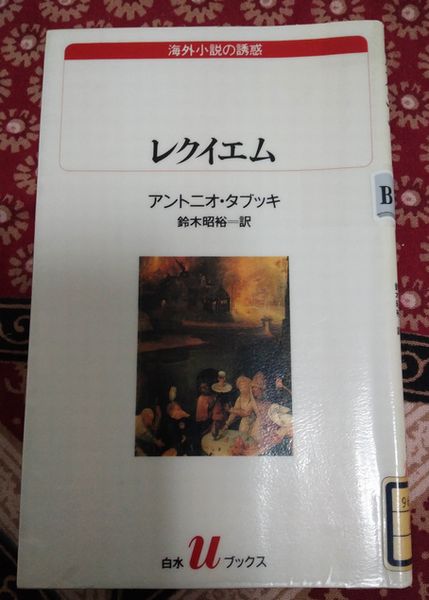

次は、イタリア人作家、アントニオ・タブッキ(Antonio Tabucchi、1943-2012)がポルトガル語で書いた「レクイエム」(白水Uブックス、1999年)。舞台は7月のリスボン、旅する私(主人公)が街中で会うのは奇しくも、故人ばかり。これも鈴木昭裕(1959年生まれ)の訳がうまい。タブッキの小説は「インド夜想曲」をはじめ、須賀敦子(随筆家、イタリア文学者・翻訳家、1929-1998)訳が多いが、個人的には鈴木の方が達者と思う。名訳に助けられて、不思議な幻想譚もするする読み通せ、、旅人が会っているのが死人のような気がしなかった。いつかポルトガルを旅したいと焦がれている私には、リスボンの街中を主人公と共にさまよっているような気にさせられ、楽しかった。

写真:イタリアの作家、アントニオ・タブッキがポルトガル語で書いた「レクイエム」(白水Uブックス、1999年)。

最後に、芥川賞作家、高山羽根子(1975年生まれ)が2016年の第2回林芙美子文学賞大賞を受賞した「太陽の側の島」(表題作「オブジェクタム」=朝日文庫・ 2022年の短編集中一編)。太平洋戦争時の南の島に出征した兵士と本国の妻の往復書簡形式だが、敵国の兵士をうちに匿った秘密を夫に明かす妻に、なぜこのような書簡が検閲なしに通るのかと疑問に思い、プロットミスではないかと首を傾げたが、あっと言わせる見事なオチ、奇想天外さは、異界ものに通じる著者ならでは、ちょっと普通の作家には思いつかないラストに脱帽(「インド発コロナ観戦記」は、92回から「インドからの帰国記」にしています。インドに在住する作家で「ホテル・ラブ&ライフ」を経営しているモハンティ三智江さんが現地の新型コロナウイルスの実情について書いてきましたが、92回からはインドからの「帰国記」として随時、掲載しています。

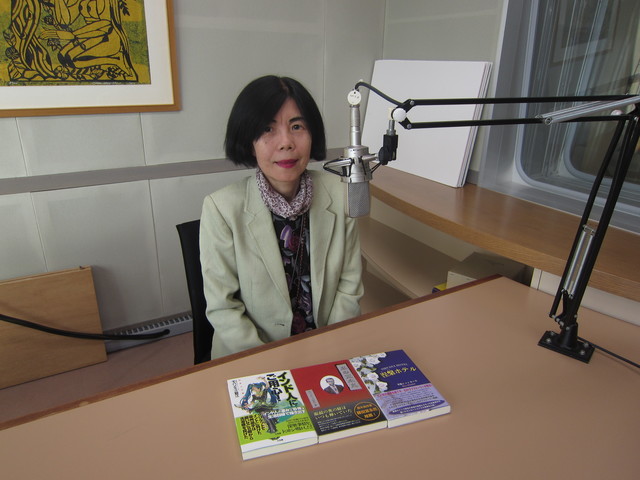

モハンティ三智江さんは福井県福井市生まれ、1987年にインドに移住し、翌1988年に現地男性(2019年秋に病死)と結婚、その後ホテルをオープン、文筆業との二足のわらじで、著書に「お気をつけてよい旅を!」(双葉社)、「インド人には、ご用心!」(三五館)などを刊行している。編集注は筆者と関係ありません)。

本記事は「銀座新聞ニュース」掲載されたモハンティ三智江さん記事の転載になります。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。

ISF会員登録のご案内

モハンティ三智江

モハンティ三智江

作家・エッセイスト、俳人。1987年インド移住、現地男性と結婚後ホテルオープン、文筆業の傍ら宿経営。著書には「お気をつけてよい旅を!」、「車の荒木鬼」、「インド人にはご用心!」、「涅槃ホテル」等。