アイアン・デーヴィス:グローバルな官民パートナーシップとは何か? ―主権国家を凌ぐグローバルな複合権力を解剖する(下)翻訳・解説:嶋崎史崇

国際政治※この記事は、「クリエイティブ・コモンズ」記事Iain Davis: What Is the Global Public-Private Partnership?(2021年10月6日)を、嶋崎史崇がグーグル自動翻訳を活用して翻訳したものです。副題は嶋崎がつけました。

https://iaindavis.com/what-is-the-global-public-private-partnership/

G3Pの中核を成すのは、ステークホルダー資本主義だ。本質的に、G3Pはグローバル企業を意思決定の中心に置くことで、民主的な政府(あるいはあらゆる種類の政府)を乗っ取る。G3Pの指導者たちは、自分自身から権威を引き出しているにすぎないにもかかわらず、「王権神授説」を現代的に解釈し、絶対的な支配権を握っている。

2021年1月、WEFはステークホルダー資本主義に対する見解について、次のように述べた。

「今日のステークホルダーモデルの最も重要な特徴は、私たちのシステムの利害関係(stakes)がより明確にグローバルになっていることだ。[…] かつては国家の経済政策や、個々の企業の意思決定において外部要因とみなされていたものが、今やあらゆる政府、企業、地域社会、そして個人の活動に組み込まれ、あるいは内部化される必要がある。地球は[…] グローバル経済システムの中心であり、その健全性は、他のすべてのステークホルダーによる意思決定において、最適化されるべきだ」

G3Pはあらゆるものを監督する。これにはすべての政府、すべての企業、いわゆる地域共同体(私たちが暮らす場所)、そして私たち一人ひとりが含まれる。人間は最優先事項ではない。最優先事項は地球である。WEFはそのように主張している。

地球全体―そのすべての資源と、そこに住むすべての人々―の中央集権的管理こそが、G3Pの中核的規範だ。G3Pの意図を解釈する必要はない。行間を読む必要もない。WEFのグレート・リセット・イニシアチブの序文に、それは明記されている。

WEFは、世界の状況を改善するため、グレート・リセット・イニシアチブを開始する。[…] 新型コロナウイルス感染症危機は、[…] 従来の意思決定の文脈を、根本的に変えつつある。健康や金融からエネルギー、教育まで、複合的なシステムの不整合、不十分さ、矛盾が、これまで以上に露呈している。[…] 指導者たちは、歴史的な岐路に立たされている。[…] 復興を方向づけるまたとない機会に私達が差し掛かっている今、このイニシアチブは、将来の国際関係、各国経済の方向性、社会の優先事項、ビジネスモデルの本質、そしてグローバルな共有財産の管理を決定しようとするすべての人々にとって、有益な洞察を提供してくれるだろう。

WEFはG3Pの多くの連携組織の一つに過ぎないことに、留意すべきである。しかしながら、WEFは疑似パンデミックの間、広報活動においては、おそらく最も影響力のあった組織と言えるだろう。研究者のビューズ氏とウォルト氏の期待に反して、地球を真に守ることなど全く考えていない、世界的な企業独裁体制が台頭しつつあるのを、我々は目撃している。

G3Pは、将来の国際関係、各国経済の方向性、社会の優先順位、ビジネスモデルの本質、そしてグローバルな共有財産の管理を、決定することになる。我々には、彼らのプロジェクトにも、その後の政策形成にも参画する機会はない。

理論上は、政府はG3Pの政策を実現する義務はないが、現実には実現しなければならない。第2次世界大戦後、グローバルな政策は、私たちの生活において、ますます重要な要素となってきた。G3Pの政策イニシアチブを、まず国家レベル、次に地域レベル、そして最終的には地方レベルの政策へと翻訳する構造は、持続可能な開発に視線を向けることで、明確に特定できる。

訳注:地域レベル(regional)と地方レベル(local)の違いは分かりにくいが、日本であれば、都道府県と区市町村の違いとして、理解できるだろう。

1972年、民間資金による独立政策シンクタンク、ローマクラブ(CoR)は『成長の限界』を出版した。疑似パンデミックの展開において我々が目撃した通り、CoRは地球全体が直面する複雑な問題であると自らが布告したもの、すなわち「世界問題」を、コンピューターモデルを用いて予測した。

CoRによって提示された見解は、マサチューセッツ工科大学(MIT)の委託研究によるシステムダイナミクス「ワールド3モデル」から派生した。このモデルは、世界人口の増加が天然資源を枯渇させ、環境を汚染し、「オーバーシュートと崩壊」が必然的に起こると想定していた。

これは科学的な「事実」ではなく、あくまでも提起されたシナリオだ。これまでのところ、ワールド3モデルによる予測はどれも実現していない。

『成長の限界』で主張された内容をめぐっては、科学的・統計的な議論が盛んに交わされてきた。しかし、あらゆる疑念を無視して、ワールド3モデルは、持続可能な開発政策環境の中心に、確固たる地位を築いた。

1983年、ノルウェー元首相グロ・ハーランド・ブルントラントと、当時の国連事務総長ハビエル・ペレス・デ・クエヤルによって、ブルントラント委員会が招集された。ブルントラントはマドリッド・クラブというシンクタンクの一員であり、ペレス・デ・クエヤルはローマ・クラブの一員だった。彼らは、ワールド3モデルの極めて疑わしい前提に基づき、持続可能な開発政策の推進を目指すため、世界中の政府を統合し始めた。

1987年、ブルントラント委員会は、「我々の共通の未来」としても知られるブルントラント報告書を発表した。報告書で概説されているように、持続可能な開発の理念の中心は人口抑制(削減)だった。人口削減というこの政策決定は、国際的な称賛を受け、執筆者たちは数々の賞を受賞した。

これらの政策提案の根底にある仮定は、公には全く異論を唱えられなかった。学術的・科学的な議論は激しくなったものの、ほとんど報道されることはなかった。一般の人々が知る限り、非科学的な仮定や憶測に過ぎなかったものが、証明された事実となった。今やこれらの証明されていない仮定や、明らかに不正確なモデルに疑問を呈しておいて、「気候変動否定論者」と非難されるのを避けることは、誰にとっても不可能だ。

ブルントラント報告書からミレニアム開発目標が生まれ、2015年には国連による持続可能な開発目標(SDGs)の完全採択へと繋がった。それ以来、SDGsは各国の政府政策に反映されてきた。例えば、2019年には英国政府が、持続可能な開発目標へのネットゼロ政策への約束を、誇らしげに発表した。

SDGsは英国全土の郡、市、町、行政区において、地域レベルおよび地方レベルで、既に影響を及ぼしてきた。現在では、全国のほぼすべての地方自治体が「持続可能な開発計画」を策定している。

私たちが直面するかもしれない、あるいは直面しないかもしれない地球規模の脅威についてどう考えるかにかかわらず、結果として生まれた政策の起源と展開経路は明白だ。民間資金で運営されるグローバリスト系シンクタンクが政策アジェンダの推進者であり、グローバルな政策枠組みの構築へと繋がった。この枠組みは世界中の政府に採用され、地球上のほぼあらゆる地域の共同体に影響を及ぼしてきた。

SDGsは、G3Pに基づくグローバル統治の多くの実践例の一つに過ぎない。この過程における選挙で選ばれた政治家の役割はごくわずかだ。彼らは単に政策を実行し、国民に売り込む役割しか担っていない。

あなたが誰を選ぶかは、問題ではない。政策の方向性はグローバル統治のレベルで決定される。これがG3Pの独裁的な性質であり、これほど民主的でないものはない。

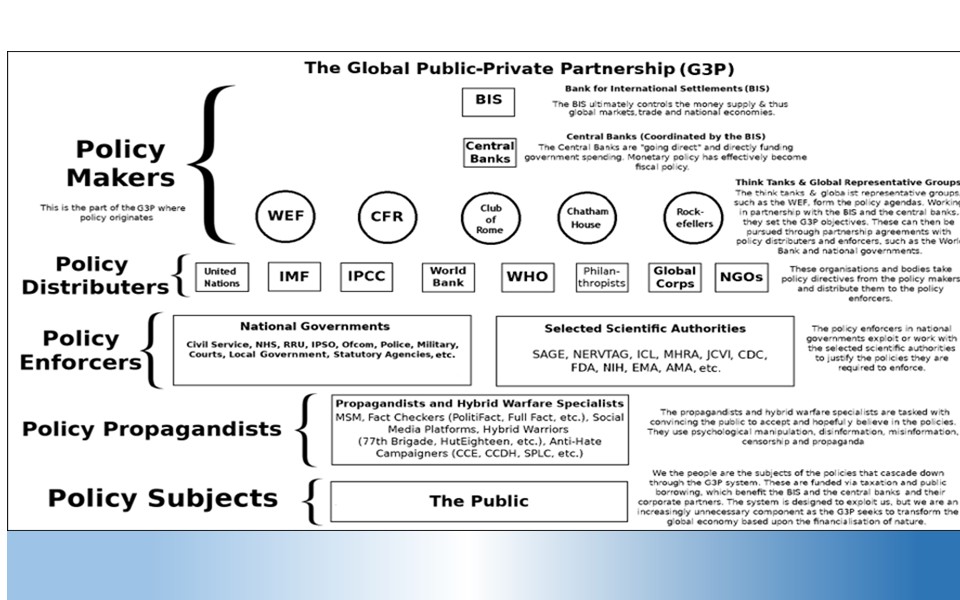

拙著『疑似パンデミック』で概説したG3Pチャートの考えを最初に考案してくださったリチャード・D・ホール氏に、深く感謝いたします。リチャード氏との議論は、こちらでご覧いただけます。

ご要望にお応えして、G3P画像の白背景バージョンをご用意しました。ダウンロードして印刷される方の費用を、節約すべきものです。

訳者解説:ディープステートという言葉を使わない客観的ディープステート論

本稿は英国の独立系ジャーナリスト、アイアン・デーヴィス氏の記事の翻訳です。2021年のやや古い記事ですがその重要性は変わらず、ISFの茶話会で青柳貞一郎氏が取り上げてくださったことをきっかけに、訳出しました。

「ウクライナ、コロナの戦略的失敗に学ぶ〈トーク茶話会〉青柳貞一郎さん(軍事・医療ジャーナリスト)」、2025年6月5・6日(前後半)。

https://isfweb.org/post-57593/

https://isfweb.org/post-57600/

私達日本人は、財政、コロナ禍、気候変動の問題等を通して、日本政府は果たして日本国民のための組織なのか、疑わざるを得なくなったのではないでしょうか。日本政府が日本における最高権力者ではなく、BIS(国際決済銀行)、WEF(世界経済フォーラム)、WHO(国際保健機関)、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)、IMF(国際通貨基金)等の国際機関の方針に従うのみ、という場面をどれだけ見せつけられてきたでしょうか。SDGsやコロナワクチン接種によるコロナ対策といった、これらの機関の「錦の御旗」とみなされる方針に、日本政府が根本から異議を唱えたことが、果たしてあるのでしょうか。

他国では、米国のトランプ政権、ロシアのプーチン政権、イタリアのメローニ政権、ドイツの「ドイツのための選択肢」、英国の「リフォームUK」等の反グローバリズム勢力が、大きな勢力を獲得し、良くも悪くもですが、自国の主権を守るための闘いを繰り広げています。日本ではそのような勢力は、まだ小規模であるようです。あえていえば参院選での議席増加が予測される参政党がそうなのかもしれませんが、左側からグローバリズムの負の側面に対して、より穏当かつ客観的な仕方で異議を申し立てる傾向は、弱いように見えます。「グローバル」という言葉自体、各国の私的利害を超越し、人類公共の利益に奉仕する、といった崇高な理念を帯びているかのように、多くの日本人には聞こえてしまっているのではないでしょうか。最悪の対米従属国家とみなされてきた日本政府が、WHO離脱、パリ協定離脱、反DEIといったトランプ政権の方針に、良くも悪くも追随していないのは、本当の権力者が誰なのかを考えるに当たって、示唆に富む事実です。

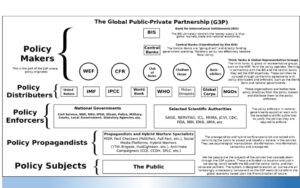

デーヴィス氏のこの論考は、グローバル官民パートナーシップという概念により、国家権力を凌駕する「ディープステート」の構造を、ディープステートという言葉を使うことなく、実証的に解説したものとみなすことができます。本稿の表紙に掲載したG3Pの図表では、BISおよび各国の中央銀行、WEF、CFR(外交問題評議会)、ローマ・クラブ等が「政策策定者」として最上位に位置づけられていることは、興味深いです。医療や気候変動対策といった様々な領域がある中、それらに資本を供給する金融業界が最上位に位置するという構図が見えてきます。

BISといえば、各国の銀行の自己資本比率等を決める「バーゼル合意」が知られています。国際的な規則を決める者が、真の権力者であろう、ということです。

日銀:「バーゼル合意、バーゼルI、II、IIIとは何ですか? いわゆるBIS規制とは何ですか?」

https://www.boj.or.jp/about/education/oshiete/pfsys/e24.htm

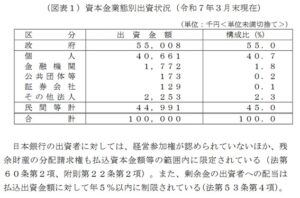

中央銀行については、一般に政府からの独立性が謳われます。日銀の場合、出資証券の55%は国が握っているものの、残りの45%は誰が持っているかは不明であり、原口一博衆院議員の国会質問に対して、日銀担当者は、日本人かどうかも含めて答えられない、と答弁しました。日銀の証券は株券と違って、経営参加権が伴わない(だから誰であっても問題ない)という建前があります。しかし原口氏のご指摘通り、「中央銀行の真ん真ん中にやはり不透明なものがあってはならない」のであり、外国人が持っていて何らかの影響を及ぼしている可能性を否定できないのは、大変由々しき事態ではないのでしょうか。

日銀「令和6年度業務概況書」、3頁。

https://www.boj.or.jp/about/activities/act/data/act25.pdf

第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号 令和7年2月18日。

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121704376X00420250218¤t=1

それに対して国連、IMF、IPCC、世銀、WHO等は政策決定者より一段下の「政策配布者」です。

WEFは、ジェンダー・ギャップ指数を認定していることで、日本ではよく知られています。もちろんこの指数が、日本の著しい不平等の改善に貢献してきた側面は否定しません。しかしその基準の妥当性や、隠されているかもしれない意図―例えば女性も含めた資本主義的な総動員体制の確立―について、日本の論壇で批判的に議論されることは、ほとんどないように思われます。所与の基準を一切疑うことなく受け入れ、その範囲で順位の向上に努めるという構図は、受験体制の中で思考停止した優等生の心性に似ているのではないでしょうか。

株式会社の比喩を用いれば、「政策配布者」よりさらに下の「政策執行者」と位置付けられる各国政府は、上から押し付けられる方針を実行する執行役員にすぎず、実際にその企業の根本方針を策定する取締役会に当たるのはBIS、WEF等の政策決定者である、ということでしょう。大手メディア、ファクトチェッカー、ソーシャル・メディア・プラットフォームなどは情報の拡散と操作を担う「政策プロパガンディスト」です。最下層に位置するのが、情報の受け手であり、「政策の臣民=主体(policy subject)」でもある一般大衆、ということになります。

本文中にもあるように、「疑似パンデミック」についての著作もあるデーヴィス氏。本文中で参照されたFBIの資料に明記されているように、ファイザーが抗炎症薬ベクストラを巡る違法な販売促進手法により、2009年当時としては記録的な23億ドルの支払いを伴う和解に至った、という事実は極めて重要です。過去のこうした事実がコロナ禍に際して日本で広く報道されていれば、同社製のコロナワクチン接種の是非についても、有益な判断材料になったのではないでしょうか。ワクチン接種を受けるか否かという重大な決断を迫られたとき、日本の主要メディアの多くが、過去の事実をあえて蒸し返さず不問に付したことは、最悪の場合、人命にも関わりかねません。

FBI: The Case Against Pfizer. A Record $2.3 Billion Settlement. 2009年9月2日。

https://archives.fbi.gov/archives/news/stories/2009/september/pfizer_settlement_090209

朝日新聞:「米ファイザー、医薬品販売方法違反で23億ドルの支払いで合意」、2009年9月3日。https://www.asahi.com/business/news/reuters/RTR200909030020.html

本稿は、各国の政府や議会が実質的に最高権力を持っていないこの世界の真の構造を学ぶ上で極めて重要です。いくつかの引用元の資料も含めて、熟読することをお勧め致します。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

嶋崎史崇

嶋崎史崇

独立研究者・独立記者、1984年生まれ。東京大学文学部卒、同大学院人文社会系研究科修士課程修了(哲学専門分野)。著書に『ウクライナ・コロナワクチン報道にみるメディア危機』(2023年、本の泉社)。主な論文は『思想としてのコロナワクチン危機―医産複合体論、ハイデガーの技術論、アーレントの全体主義論を手掛かりに』(名古屋哲学研究会編『哲学と現代』2024年)。ISFの市民記者でもある。 論文は以下で読めます。 https://researchmap.jp/fshimazaki ISFでは、書評・インタビュー・翻訳に力を入れています。 記事内容は全て私個人の見解です。 記事に対するご意見は、次のメールアドレスにお願いします。 elpis_eleutheria@yahoo.co.jp Xアカウント: https://x.com/FumiShimazaki