7月15日のウクライナ情報

国際7月15日のウクライナ情報

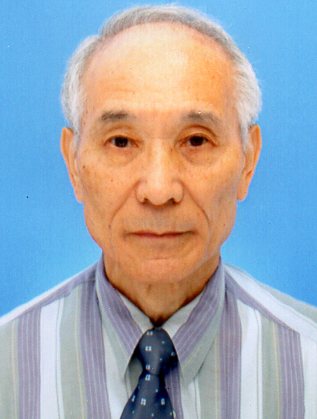

安斎育郎

❶トランプ大統領の警告にも…ロシア、ウクライナにドローンとミサイル623機で大規模空爆(2025年7月13日)

ウクライナは12日、ロシアが前日から2日間にわたりウクライナにドローン597機、巡航ミサイル26発を発射したと主張した。

ウクライナのゼレンスキー大統領はこの日、Xを通じて空爆がハルキウ、スミ、リビウなどに拡大したとしながらこのように明らかにした。この日の空爆で現在まで最小2人が死亡し20人以上が負傷したという。

AFP通信によると、ウクライナ軍はロシアが発射したイラン製ドローン319機とミサイル25発を撃墜したと話した。ミサイル1発とドローン20基が5カ所に落ちたとしたが詳しい内容は明らかにしなかった。

ゼレンスキー大統領は「ロシアの空爆速度は(西側同盟の)速やかな決定を必要としている」としてロシアのドローン生産を支援し石油を輸入する第三国に対する2次制裁を繰り返し促した。

続けて「より多くの防空システムが必要で、迎撃ドローンに対する投資強化が必要だ。われわれのパートナーがただシグナルだけ送るのではなく命を助ける実際の行動に立ち上がることを期待する」と訴えた。

トランプ米大統領は最近ロシアが停戦要求に応じずウクライナに対する攻勢を強化するとロシアのプーチン大統領に対する挫折感を公然と吐露している。

10日の米NBCとのインタビューでは「月曜日(14日)にロシアに対し重大声明を出すことになるだろうと考える」と言及した。

トランプ大統領は翌日に取材陣からロシアがドローン攻撃でウクライナの産婦人科病院を破壊したことについて聞かれると、「知っている。みなさんはどんなことが起きるのか見ることになるだろう」と答えた。

ロシアはトランプ大統領の警告性発言にも連日ウクライナにドローンとミサイルを大挙動員した空爆を敢行している。

リンクはこちら

❷ 金総書記がロシア外相と会談、ウクライナ紛争巡り全面支持表明(KCNA、2025年7月13日)

[ソウル 13日 ロイター] -北朝鮮の朝鮮中央通信(KCNA)は13日、金正恩総書記がロシアのラブロフ外相と東部・元山で会談したと報じた。金総書記は、ウクライナ紛争解決に向けたロシアのあらゆる行動を「無条件で支持する」用意があると述べた。

これに先立ちラブロフ氏は崔善姫外相と2回目の戦略対話を開催し、昨年調印されたパートナーシップ条約に基づく協力強化を協議した。

KCNAによると、金総書記はラブロフ氏に、両国による措置は急速に変化する地政学に対して世界の平和と安全に大きく貢献すると述べた。

また、ウクライナ危機の根本原因への対処に関するロシアの全ての措置を「無条件で支持し奨励する用意がある」と再確認した。

ロシアのメディアは12日、ラブロフ外相は金総書記との会談で両国関係を「無敵の兄弟関係」と称賛し、北朝鮮兵の派遣に謝意を表明した。

また北朝鮮は、ロシアのクルスク地方の復興支援に約6000人の軍事・建設部門の技術者を派遣することを約束した。

リンクはこちら

❸ なぜスロバキアはウクライナにもっと金を払わなければならないのか?」―フィツォ氏、EUのロシアガス禁輸と制裁を批判(APT、2025年7月13日)

スロバキアのロベルト・フィツォ首相は、2028年までにロシアからの天然ガス輸入を禁止するという欧州連合(EU)の計画を痛烈に批判し、スロバキアにとって壊滅的な結果をもたらすと警告した。

ガスプロムから160億ユーロの訴訟を起こされる可能性も含まれる。フィツォ首相は激烈な演説の中で、「一体なぜスロバキアの家庭や産業がウクライナ戦争の犠牲にならなければならないのか?」と問いかけた。

首相は、エネルギー安全保障が保証されない限り、EUの第18次制裁措置を阻止すると誓った。

https://youtu.be/wytigLQmMiY

https://www.youtube.com/watch?v=wytigLQmMiY

❹タッカー・カールソンは、ウクライナ軍に勤務するアメリカ人から市民権を剥奪することを提案した(2025年7月12日)

モスクワ、7月12日 — RIAノーボスチ通信。アメリカ人ジャーナリスト、タッカー・カールソンは、イスラエル人やウクライナ人を含め、外国軍に勤務するアメリカ人は、直ちにアメリカ市民権を剥奪されるべきだと述べた。

「外国の軍隊に勤務するすべての人は、即座にアメリカ市民権を剥奪されるべきだと思います。軍隊に勤務するアメリカ人はたくさんいますイスラエル、多くのアメリカ人が奉仕しますウクライナそして、彼ら全員が市民権を剥奪されるべきです」と彼は言ったカールソンでの公演中フロリダ.放送は地元のテレビ局によって行われました。

彼の意見では、これらの人々は「他の国のために戦い、アメリカ人であり続ける」ことはできない。

https://ria.ru/20250712/karlson-2028718241.html

❺ ドイツがウクライナに武器を供給 – 激情の危険性が蔓延 ダニエル・デイビス中佐(2025年7月12日)

中国が水陸両用強襲シミュレーションや新型水陸両用戦車艇の公開などを含む軍事演習を強化するにつれ、台湾海峡の緊張が高まっています。台湾が過去最大規模の軍事演習を実施する一方で、中国は造船能力と上陸能力の向上を誇示し、潜在的な紛争への備えを示唆するなど、こうした動きは双方の不安を高めています。

欧州の指導者、特にマルク・ルッテ首相とウルズラ・フォン・デア・ライエン首相は、インド太平洋における脅威の高まりと欧州で進行中の紛争との関連性を指摘しています。ルッテ首相は、中国、ロシア、北朝鮮、イランがより結束力のあるブロックを形成しつつあると警告し、習近平国家主席がプーチン大統領と連携して台湾と欧州で同時に戦線を開く可能性を懸念しています。彼はまた、ロシアが3~7年以内にNATOによる本格的な攻撃を開始する能力を持つ可能性があると主張している。

西側諸国の指導者たちは、中国が制裁回避と軍民両用技術の輸出を通じてロシアの戦争経済を支えていると非難している。フォン・デア・ライエン氏は、中国のロシア支援は世界の安定を損ない、EUと中国の関係を脅かしていると主張し、北京が「ルールに基づく国際秩序」に留まりたいのであれば、ロシアの行動を非難するよう要求している。

フォン・デア・ライエン氏は、このレトリックは危険なほど挑発的だと批判し、西側諸国の政策、特にNATOの拡大がロシア、中国、イラン、北朝鮮の協力を緊密化させてきたと指摘する。2022年以前はこれらの国々は緊密に連携していなかったが、西側諸国の圧力と孤立化によって結びついたのだと彼は主張する。中国は比較的自制しており、両国に部品を供給しつつも全面的な軍事介入は避けてきたと彼は主張する。しかし、西側諸国の対立が続けば、北京は考え直さざるを得なくなるかもしれない。

https://youtu.be/kI2kgDuxTP0

講演者は最終的に、世界の指導者たちはリスクに目をつぶるか、あるいは積極的に対立を模索するかのいずれかになる可能性があると警告している。防衛産業の維持のためか、冷戦のような力関係を再現するためか、あるいは世論のコントロールを維持するためか、いずれにせよ、世界的な紛争の複雑化は世界を危険な不安定化へと突き進めており、一歩間違えれば壊滅的な結果を招く可能性があると警告している。

https://www.youtube.com/watch?v=kI2kgDuxTP0

❻ ポーランド、NATOにウクライナ支援撤回を警告。トランプ大統領、ロシアに失望(2025年7月12日)

欧州委員会は、EU基準を遵守していない国を「民主主義への背教者」と呼び、資金援助を阻止する。EUは、EUの決定を遵守していないハンガリーを特に非難している。退任するポーランドのドゥダ大統領は、EUとNATO双方が重要な問題でポーランドと協議していないことを非難し、ウクライナへのポーランド支援撤回を警告した。マルコ・ルビオ上院議員とセルゲイ・ラブロフ外相は会談を行ったが、両者とも会談の詳細を明らかにしていない。マルコ・ルビオ上院議員は、ロシアがウクライナ戦争への新たなアプローチを提案したと述べ、ドナルド・トランプ大統領はロシアに失望していると述べた。ルビオ上院議員はまた、ドイツとスペインを特に指摘し、NATO加盟国に対し、パトリオット砲台をウクライナに提供・共有するよう強く求めた。

https://youtu.be/R6EZleN3vlc

https://www.youtube.com/watch?v=R6EZleN3vlc

❼トランプ大統領の警告にも…ロシア、ウクライナにドローンとミサイル623機で大規模空爆(中央日報、2025年7月13日)

ウクライナは12日、ロシアが前日から2日間にわたりウクライナにドローン597機、巡航ミサイル26発を発射したと主張した。

ウクライナのゼレンスキー大統領はこの日、Xを通じて空爆がハルキウ、スミ、リビウなどに拡大したとしながらこのように明らかにした。この日の空爆で現在まで最小2人が死亡し20人以上が負傷したという。

AFP通信によると、ウクライナ軍はロシアが発射したイラン製ドローン319機とミサイル25発を撃墜したと話した。ミサイル1発とドローン20基が5カ所に落ちたとしたが詳しい内容は明らかにしなかった。

ゼレンスキー大統領は「ロシアの空爆速度は(西側同盟の)速やかな決定を必要としている」としてロシアのドローン生産を支援し石油を輸入する第三国に対する2次制裁を繰り返し促した。

続けて「より多くの防空システムが必要で、迎撃ドローンに対する投資強化が必要だ。われわれのパートナーがただシグナルだけ送るのではなく命を助ける実際の行動に立ち上がることを期待する」と訴えた。

トランプ米大統領は最近ロシアが停戦要求に応じずウクライナに対する攻勢を強化するとロシアのプーチン大統領に対する挫折感を公然と吐露している。

10日の米NBCとのインタビューでは「月曜日(14日)にロシアに対し重大声明を出すことになるだろうと考える」と言及した。

トランプ大統領は翌日に取材陣からロシアがドローン攻撃でウクライナの産婦人科病院を破壊したことについて聞かれると、「知っている。みなさんはどんなことが起きるのか見ることになるだろう」と答えた。

ロシアはトランプ大統領の警告性発言にも連日ウクライナにドローンとミサイルを大挙動員した空爆を敢行している。

リンクはこちら

❽「トランプはNATOの闘いに勝利」と報じたウォールストリート・ジャーナル紙の真意とは?日本にとっても朗報な理由(Wedge、2025年7月14日)

※『Wedge』(ウェッジ)は、東海旅客鉄道(JR東海)グループの出版社、ウェッジが毎月発行している政治・経済のオピニオン系雑誌で、東海道・山陽新幹線のグリーン車で乗客向けに無料配布されている。右派かつタカ派の色彩が濃く、原発については容認派というよりも推進派である。そうした性格をご承知の上で、お読み下さい。

6月25日付けウォールストリート・ジャーナル紙は「トランプは北大西洋条約機構(NATO)の闘いに勝利」との社説を掲げ、先日のNATO首脳会合で各国国防費を国内総生産(GDP)の5%にするとの新たなコミットメントが成立したことを評価する一方、ウクライナ支援に対する米国のコミットメントは確認できなかったとしている。要旨は以下の通り。

米国は長きにわたり欧州の同盟国に対して自衛のために一層の支出をするように要請してきた。NATO首脳会議で、従来の2%を増額し、GDP5%の防衛支出をするとの合意がほとんど全会一致であったのは驚くべきことだ。

トランプ大統領はNATOの計画を欧州と西側文明にとって大きな決断だとしたが、これは、珍しく誇大広告ではないかもしれない。同盟国は2035年までにGDPの3.5%を直接的軍事支出に充て、残りの1.5%についてはサイバー防衛強化のような周辺的だが有益な支出を算入することができる。

ルッテNATO事務総長はトランプを称賛したことで批判されたが、彼がトランプを評価したのは正しい。トランプが大統領に再選されなかったらこのような首脳会合の結果が出たと思うか? とルッテは記者に質問した。

それは正しい指摘だ。しかし、より重要なのは、NATOが自衛のための意思と手段を持っているかどうかだ。

もちろん5%というのは、NATOの中でも遅れているスペインのような国にとっては大きな増額であることは疑いが無い。スペインの24年の国防支出はGDPの1.28%であり、既に合意実施を回避しようとしている。他の不名誉な国は、スロベニア(1.29%)、ベルギー(1.3%)、カナダ(1.37%)等だが、カナダは改善を約しつつある。

5%はでっち上げの数字ではない。ルッテ事務総長は、この数字は欧州防衛のために必要な武器の量に基づいていると主張している。

詳細は機密だが、ルッテ曰く、「購買リストは防空能力の5倍の増加を含む。なぜなら、我々は毎日のようにウクライナに対するロシアの空からの殺戮を目撃しており、そのような攻撃から自己を防衛できなければならないからだ。さらに、数千の戦車と装甲車もだ。戦争の形態は急速に変わりつつあるが、我々は引き続き戦場で兵士を守り、移動する必要があるからだ。そして、数百万発の砲弾だ。なぜなら、このような備蓄を持つことで初めて如何なる脅威からの攻撃をも抑止することが出来るからだ」。

欧州で長く遅れていたこのような明確な戦略的思考はその通りだ。しかし、サミットで欠けていたのは、ロシアが暴力的な攻撃の停止を拒否する中で、トランプ氏が欧州によるウクライナへの武器支援を助ける用意があるかどうかの議論だ。大統領によるイラン攻撃は抑止を強化したが、ウクライナに関する決断は、その次のステップだ。

* * *

「5%合意」の3つの課題

6月24日〜25日ハーグで行われたNATO首脳会合は、現在の2%を大幅に上回るGDPの5%を防衛に支出する(内1.5%は防衛関連経費)という歴史的合意を採択して終了した。欧州の防衛支出増額を長きにわたり求めてきた歴代米国大統領、特にトランプ大統領にとっては、歴史に残る偉業達成だ。

ただし、残された問題は山積している。この論説は5%合意達成とその実施に向けたルッテ事務総長の決意という前向きな点を強調し、ウクライナ支援への米国の協力の継続に関する議論の欠如を末尾で指摘するのみだが、サミット開催前の23日に掲載されたフィナンシャル・タイムズ(FT)紙の社説は、その問題を端的に指摘している。

FTの指摘の第一は、米国が引き続き欧州防衛に必須な協力を継続するかどうかだ。この首脳会合で首脳は、今後の戦闘計画と能力目標を採択するが、防衛費増額が実際の戦闘能力に反映されるのには時間がかかる。米国が引き、欧州が前面に出るためには、一定の移行時期が必要なのだ。

その間は、米国は引き続き宇宙からのインテリジェンス情報、偵察とターゲティング(攻撃目標補足)、空輸と防空という必須能力において欧州を支援する必要があるが、その点についての米国のコミットメントは不在だ。5%実現の喜びで、この重要な点について米国の思いが至っていない可能性は大いにあるだろう。

第二は、共同防衛へのコミットメントの信頼性だ。トランプ大統領自身のみならず政権関係者により繰り返された発言により、米国のコミットメントに対する信頼性は大いに傷ついている。実際、米国のコミットメントは、防衛費増額のみならず、貿易や、場合によってはMAGA(米国を再び偉大に)のイデオロギー承認にもかかっている(2月のミュンヘン安保会議の際のバンス発言を想起)というのが欧州諸国の認識だ。

第三は、ロシアが欧州、ひいては米国の安全に脅威をもたらしているとの認識の欠如。米国がウクライナ戦争停戦のためにロシアに圧力をかけない限りは、この認識は消えない。

欧州諸国は、今回の防衛費増額への同意により、以上の諸点について米国の譲歩を引き出し、米国が欧州防衛に対するコミットメントを削減するとしても、引き続き重要な役割を果たすことを希望しているが、欧州側には防衛費を増額し続ける以外に選択肢はなく、いずれにしても米国のコミットメントは下がっていく、とFTは結論付けている。

米国も防衛能力向上の可能性

ちなみに、一歩引いて考えれば、米国のイラン攻撃は、(国際法違反であるとはいえ)米国の持つ抑止力の(不確実性に基づく)信頼性を高めた点で評価されるべきだが、イスラエルは引き続きイランの現体制変更を目指しており、イランも濃縮禁止受入は体制変更に繋がりかねないので不可能であることを考えれば、両国が弾薬等を充てんし体制を整えた数カ月後には、一触即発の状況になり(おそらく、イスラエルの攻撃により)、紛争再発になることは避けられないだろう。

そうなると、米国は、中東地域から引くどころか、空母3隻体制を含む現在のコミットメントを減らすことが出来ず、結局、米国の能力を巡る日本他のアジア諸国と欧州との間のゼロサムの競争は益々深刻化するだろう。

その中で、実はNATOの5%は、日本にとっては若干朗報の側面もある。なぜなら、米国の軍事費の対GDP比は2024年段階では3.4%であり、これが関連経費を含めて5%に上昇することは、時間がかかるにせよ米国の防衛能力向上に繋がるからである。

リンクはこちら

❾見せかけの欧州国防衛費GDP5%合意、変わらぬアメリカへの依存と楽観視、英

仏の核兵器「統合運用」の意図とは(Wedge、2025年7月14日)

訪英中のフランスのマクロン統領と英国のスターマー⾸相が、英仏両国保有の核兵器を今後「統合運⽤」することで合意し、ロシアの脅威に備えて核兵器を含む防衛協⼒における「核分野でのパートナーシップ」宣⾔に調印した。

いうまでもなく、欧州連合(EU)加盟国の中で核兵器を持つのは英仏両国だけ。そこで欧州防衛統合のためとリーダーシップを発揮するためにフランスは、欧州防衛のために自国の核兵力を抑止力として用いることを再三提言してきていた。冷戦終結後の1995年に誕生したシラク大統領がそれを強調したが、各国の同意は得られなかった。実質的に欧州防衛でのフランスのイニシアティブを認めることになるからだ。

しかしここにきてロシアの脅威の高まりとトランプ大統領が欧州からの米軍撤退姿勢をちらつかせる中、欧州防衛統合機運が強まっており、それが英仏の歩み寄りを促し、初めて両国の核兵器共有の段階にまで発展した。合意文書には「核⼼的利益が潜在敵の脅威にさらされたときには、両国の核兵器を用いて対応する」ことが強調され、いわば「抑止力の統合」の合意が成立した。

核兵器の保有や使⽤は両国の主権の範囲なので、それぞれの国が決定権を持つが、「統合運⽤は可能」と明記した。両⾸脳はこのほか、ウクライナ戦争でも有効な働きをしている巡航ミサイル「ストームシャドー」を追加発注、後継システムの開発を加速させる⽅針を確認。ストームシャドーはロシアと戦うウクライナ軍にも供与される。

ただ、こうした英仏両国の協力は様々な影響を生むことも想像される。欧州防衛強化についての判断は後で述べるように各国様々だ。そうしたなかで英仏の突出がこれまで以上に明らかになることに対して反発も予想される。この協力がうまく機能する枠組みがどのような形で制度化されていくのか。今後の論点だ。

また米国トランプ政権の反応も懸念される。フランスの核だけでは欧州独自の抑止力として信頼性は低いが、英仏の協力となると、米国の欧州での軍事的プレゼンスに影響が出る可能性は高い。

たださえ、欧州での米国の負担軽減を主張しているトランプ政権であるから、英仏核抑止協力を逆手にとって新たな火種を生むことにもなりかねない。英仏はその点も見越して、アメリカの欧州へのコミットメント強化へ議論を向けていこうという魂胆もあるのであろうか。

歴史的争点、米欧同盟の防衛負担

実はよく理解されていないのだが、北大西洋条約機構(NATO)はもともと英仏が主唱して創設された軍事防衛機関だ。設立が冷戦初期の49年であり、NATO内の防衛装備・システムの主力が米国式、また米国が多額の予算をかけているために米国の発案で発足したように思われがちだが、英仏主導のもとに出発したのが歴史的事実だ(拙書『アメリカとヨーロッパ』中央公論新書2018年)。

第二次世界大戦終結直後、戦勝国とはいえ英仏は疲弊し、戦後復興に取り組まねばならなかった。英国は歴史的な勢力圏であったトルコ・ギリシャなど地中海地域の戦略的要衝地への支援もできない状態であった。

それが有名な米国のトルーマン大統領による両国の共産主義勢力に対抗するための英国を肩代わりした支援「トルーマンドクトリン」だった。そのころ英国のベヴィン外相が戦後の米軍の撤退を懸念して米軍をいかにして欧州にとどまらせるかを考えたのである。それに呼応したのが、レジスタンス古参で後に首相となり、極右政治家へと転身していくフランスのビドー外相だった。

二人は米軍の欧州での軍事的プレゼンスを確保しようと米国に働きかけたのである。歴史的に孤立主義執着しがちな米国政府を少しでも説得するために、創立式典は米国で行わなければならなかった。米国はしっかりとこの米欧同盟にビルトインされている。その印象を世界に喧伝する必要があった。

後にマーシャルプランを含めて、米国は自分たちを「(欧州に)招かれた帝国」だという複雑な感情を吐露し始める。伝統共和派の本音の部分だ。トランプの主張はそこに切り込んでいくことを意味した。

すでに冷戦が一応の落ち着き始めた60年代初め、ケネディ政権は「大西洋共同体」と称して防衛体制再編成を主張し、欧州諸国にNATOで防衛負担を増加(通常兵器強化と予算増)させるように要求、70年代の米国経済の衰退期にはニクソン大統領政権のキッシンジャー国務長官の提唱した「ヨーロッパ年」=「新大西洋共同宣言」も欧州防衛費3%増を要請、80年代には日本を含む西側同盟の「役割・負担分担」の議論が共通の課題となっていった。しかし欧州はこれまでにこの要請を全体としては満たしたことがない。

トランプ懐柔に執着したNATO首脳会議

欧州全体としてその防衛体制の今後はまだまだ心もとないのが現実だ。こうした流れでの中で行われたのが、先日のNATO首脳会議であった。欧州加盟国が国内総生産(GDP)5%を防衛費とすることで合意、短い首脳宣言を採択して閉幕した。

この首脳会議は全体としてトランプ旋風に欧州諸国が屈服した印象を強くした。ルッテNATO事務総長はじめ主催者側の気の遣いようは相当のものであった。

トランプ大統領の予期せぬ爆弾発言が出ないように、全体会議は一回だけ、国王主催の全体晩餐会も一度だけだった。それに首脳陣のうちでトランプだけがオランダ国王の宮殿、ハウステンボス王室公邸での宿泊の栄誉に浴した。まるで腫物に触るようなトランプへの対応だった。

トランプ大統領との関係が揺れているウクライナのゼレンスキー大統領の会議参加はなく、両者の個別の会談では、ゼレンスキー大統領が、パトリオット・システム購入の意向を伝えたが、米大統領は「自分たち自身もパトリオットミサイルを必要としているし、イスラエルにも供給している」「考えてみる」という出し渋りともとれる反応だったとも伝えられた。新たな軍事援助提供の確約はなかった。米国からのウクライナ軍事支援は滞っていたが、11日には再開したと伝えられた。

折からのトランプ高関税政策をめぐる摩擦を前に、防衛費をめぐる問題でさらにトランプ大統領とのトラブルは避けたい。各国首脳の思惑はそこにあったのではないか。

その意味では防衛費の各国5%枠ヘの拡大という今回のNATO首脳会議の「最大の成果」は見せかけの妥協の合意にすぎない。実際には防衛費増大は35年までにGDPの3.5%を防衛費に充てる予定というのが正しい。しかし米国大統領が5%増を執拗に要求するので、欧州加盟国は防衛関連の警察・司法・産業インフラ(橋梁、道路、サイバーネットワークなど)部門の費用を「防衛」支出として組み入れることで残りの1.5%追加分を上積みして、5%増の形を作った。

つまり今後十年先の見通しは明らかではないが、とりあえず目標としての合意の成立が何よりも優先された形だった。

一連の欧州側の反応に対して辛口の論評で知られる仏『ルモンド紙』の論説担当のカウフマンは、トランプ大統領の「軽蔑的で憎悪を隠そうとしない欧州とEUに対する姿勢」に迎合するルッテ事務総長はじめ各国首脳の姿勢を揶揄する。しかし欧州には正面から米国との対決をするだけの余裕はない。

ロシアの脅威増大と多極時代の欧州の苦衷

その第一の直接的な理由は、欧州各国が総じてロシアの脅威を強くしていることとそれに対抗するだけの能力がないことだ。そして今EUは再軍備を進めようと躍起だ(「欧州分裂の危機!?ウクライナ支援と「EU再軍備」のかけ声も足並み揃わない各国、防衛産業でつばぜり合いも」)。

とくに昨年11月21日、ロシアがウクライナ東部のドニプロ市の工場に向けた中距離弾道ミサイル(IRBM)「オレシュニク」による攻撃は大きな衝撃を与えた。ロシア側は、ウクライナが米製ATACMS長距離ミサイルと英国製ストームシャドウミサイルをロシア領に複数回打ち込んできたことをこの攻撃の理由とした。

しかしトランプ政権になってからは、米国の対ロシア姿勢は消極化している。このロシアの中距離ミサイル攻撃が、最近のドイツの防衛予算枠上限撤廃や欧州諸国の軍備強化・ウクライナ防衛支援の大きな刺激となったことは確かだが、トランプ大統領の姿勢は明確ではない。

例えば、ドイツのウエスバーデン基地での今後のトランプ政権の処遇が試金石のひとつともいえる。21年以降、戦略的要衝となるこの基地は、米軍の「多角的任務部隊」が欧州で唯一配備されている基地だ。この部隊は、指揮能力(空、陸、海、宇宙、サイバー)、地対空防衛能力、長距離精密攻撃システムを組み合わせた最先端の部隊群である。

24年7月に開催された前回のNATO首脳会議において、米国は26年からウエスバーデン基地にSM-6、トマホーク、ダークイーグル極超音速ミサイルシステムを含む、射程460キロメートル(km)から深度2700km超の中距離ミサイルを配備すると発表した。これは冷戦終結後初の措置である。しかし今後のその措置がどうなるのか、明確ではない。

軍事的脅威に十分な能力をもたない欧州は他力本願の状態が続く。「戦略的自立」を唱えて、EUを中心に軍備に限らず経済・技術全般に至る再活性化を狙っているが、中国・インド・グローバルサウス諸国を競争者とする多極時代の今日なかなかその突出も難しい。英仏の核兵器における協力がこれにどれだけ寄与するのか注目に値する。

世論調査が示す欧州の政治的動揺

したがって欧州諸国ではやや複雑な感情が錯綜している。折からのプーチンやトランプらの権威主義的なポピュリスト指導者を支持する欧州極右ポピュリズムの台頭によって、欧州は分断の危機にも瀕している。

欧州外交評議会(ECFR)が本年5月にヨーロッパ12カ国、1万6440人を対象に実施した大規模な国際世論調査では、「時間稼ぎ」「様子見」の姿勢が全体として見て取れる。

トラン支持派のシンクタンクであるヘリテージ財団のケビン・ロバーツ理事長は「私たちは第二のアメリカ革命の過程にある」、第二期トランプ政権は「革命のような衝撃」を欧州諸国に与えている、と論じた。わずか6カ月で、米国は自由民主主義の擁護者であることをやめ、非自由主義と経済保護主義の主謀者へと変貌を遂げた。同時に超大国アメリカの信頼度と威信は大きく揺れている。

第一に、欧州極右ポピュリズムは、国家主権の擁護者から国境を越えた「トランプ革命運動」の先鋒へと変貌しはじめている。第二に、欧州では軍事化が加速されている。EUは平和の機構から軍事的機構へと変貌しつつある。第三にトランプの「ヨーロッパ革命」は、矛盾と緊張を露呈させている。世論調査ではそうした傾向が浮き上がっている。

まずトランプ政権に対する評価は、どれもよくない。中国との競争政策(米中摩擦)についてはどの国も評価しない(bad job)。ウクライナ戦争もしかりだが、ハンガリー国民だけは「よくやっている(good job)」とするものの方がかろうじて過半数より多い。

アメリカに対する評価は、「米国政治制度は崩壊している」とするものが過半数以上を占める国は、ポルトガル(70%)、ドイツ(67%)、フランス(60%)、スペイン(59%)、イタリア(55%)、反対に「米国政治制度は順調に機能している」とする方が多いのは、ハンガリー(48%)、ポーランド(46%)、ルーマニア(53%)だ。ロシアに対する脅威から米国寄りの姿勢を維持する立場と、他方で米露権威主義体制への接近という矛盾した複雑な立ち位置の違いがそこにはある。

各国の政党別支持者の意見を見ていくと、「米国政治制度が順調に機能している」が過半数を占めるのは、Fidesz(フィディス、ハンガリー政権与党)、 PiS(法と正義、ポーランド)、 Fdi(イタリアの同胞、政権党)、Vox(「声」、スペイン極右)、 AfD(ドイツのための選択肢)などの伝統主義・極右ポピュリスト的政党支持者たちだ。従来の既成大政党である各国の保守派や中道・左派はトランプ政権を評価しない。

「ロシアからの攻撃」の脅威については、ポーランド(65%)、ポルトガル(54%)、ルーマニア(54%)、エストニア(52%)では国民の過半数が脅威感をもっているが、ドイツ (37%)、フランス(28%)、イタリア(27%)、ハンガリー(19%)、チェコ(19%)、デンマーク(17%)ではそれほど脅威感が強くない。対露関係の緊密度と地理的距離間の違いが脅威認識に反映されている。

懸念すべきは感情的な混乱

他方で、ヨーロッパ人はトランプに懐疑的である一方で、米国の安全保障政策への信頼性やトランプ政権後の大西洋横断関係については比較的楽観的である。つまり米欧関係の歴史的つながりから米国の欧州での軍事的プレゼンスは続くという見方だ。再三に及ぶトランプの米軍の欧州撤退の脅しにもかかわらず、調査対象国のすべてで「米軍の欧州プレゼンスの維持は可能」、また「米国との貿易摩擦も回避できる」という結果が出ている。

加えて、「ウクライナは領土的譲歩」も「対露経済制裁解除」も、そのいずれもするべきではないというのはすべての国で過半数を超えている。「ウクライナ軍事支援の撤廃」についてもハンガリー以外のすべての国で否定だ。

そこに見えるのは、欧州諸国の人々の意識では、ウクライナへの支援の一方で、米国への依存と楽観主義だ。そして脅威認識と危機感が高まっているとはいえ、切迫感は国によって違う。

また極右ポピュリズムの動向は欧州世論のかく乱要素となっているのは確かで、世論の分裂に寄与している。いざというときに世論が割れているというのはデモクラシーの常だが、その背景には白人主義ともいえる「欧州ナショナリズム」=欧州第一主義と排外主義が深く根付いていきつつある。あるいは歴史的復権を果たしつつある。

懸念すべきは、欧州国民内の感情的混乱である。「エリートvs庶民」「経済合理主義vs伝統文化アデンティティ」という「ふたつのヨーロッパ」への分裂の危機が次第に顕在化しているのだ。欧州の真の危機はそこにある。

渡邊啓貴

リンクはこちら

❿クルスク突破!ロシアがNATOの兵器を押収――西側諸国の優良兵器を捕獲!(2025年7月13日)

ドネツクからクルスクに至る激戦の最前線で、ロシア軍は象徴的かつ戦略的な勝利を収めた。西側諸国から供給された装甲車両を多数鹵獲したのだ。これにはアメリカのブラッドレー装甲車、ドイツのレオパルト2A6装甲車、さらにはスウェーデンのStrv 122戦車までも含まれている。これらの戦利品は、NATO供給の装備品の配備と維持におけるウクライナの課題の増大だけでなく、ロシアが外国の高度なハードウェアを押収、転用、または分析する能力の向上も反映している。最も衝撃的な発見の一つは、劇的な冬のFPVドローン攻撃の後、ロシアの手に渡った、ほぼ無傷の弾薬満載のレオパルト2A6だった。このようなエリート車両の着実な損失は、特にロシアが5年以内に直接対決の準備をしている可能性があるというマルク・ルッテ事務総長の厳しい警告を受けて、NATO全体で深刻な懸念を引き起こしている。ロシアの工業生産高がNATOの年間砲弾総生産量を上回る今、この戦争はもはや単なる技術競争ではなく、誰がより早く適応し、より強力に攻撃するかが争点となっている。今後5年間はどのような結果をもたらすのだろうか?

https://youtu.be/uifeCGM1Zzc

https://www.youtube.com/watch?v=uifeCGM1Zzc

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

安斎育郎

安斎育郎

1940年、東京生まれ。1944~49年、福島県で疎開生活。東大工学部原子力工学科第1期生。工学博士。東京大学医学部助手、東京医科大学客員助教授を経て、1986年、立命館大学経済学部教授、88年国際関係学部教授。1995年、同大学国際平和ミュージアム館長。2008年より、立命館大学国際平和ミュージアム・終身名誉館長。現在、立命館大学名誉教授。専門は放射線防護学、平和学。2011年、定年とともに、「安斎科学・平和事務所」(Anzai Science & Peace Office, ASAP)を立ち上げ、以来、2022年4月までに福島原発事故について99回の調査・相談・学習活動。International Network of Museums for Peace(平和のための博物館国相ネットワーク)のジェネラル・コ^ディ ネータを務めた後、現在は、名誉ジェネラル・コーディネータ。日本の「平和のための博物館市民ネットワーク」代表。日本平和学会・理事。ノーモアヒロシマ・ナガサキ記憶遺産を継承する会・副代表。2021年3月11日、福島県双葉郡浪江町の古刹・宝鏡寺境内に第30世住職・早川篤雄氏と連名で「原発悔恨・伝言の碑」を建立するとともに、隣接して、平和博物館「ヒロシマ・ナガサキ・ビキニ・フクシマ伝言館」を開設。マジックを趣味とし、東大時代は奇術愛好会第3代会長。「国境なき手品師団」(Magicians without Borders)名誉会員。Japan Skeptics(超自然現象を科学的・批判的に究明する会)会長を務め、現在名誉会員。NHK『だます心だまされる心」(全8回)、『日曜美術館』(だまし絵)、日本テレビ『世界一受けたい授業』などに出演。2003年、ベトナム政府より「文化情報事業功労者記章」受章。2011年、「第22回久保医療文化賞」、韓国ノグンリ国際平和財団「第4回人権賞」、2013年、日本平和学会「第4回平和賞」、2021年、ウィーン・ユネスコ・クラブ「地球市民賞」などを受賞。著書は『人はなぜ騙されるのか』(朝日新聞)、『だます心だまされる心』(岩波書店)、『からだのなかの放射能』(合同出版)、『語りつごうヒロシマ・ナガサキ』(新日本出版、全5巻)など100数十点あるが、最近著に『核なき時代を生きる君たちへ━核不拡散条約50年と核兵器禁止条約』(2021年3月1日)、『私の反原発人生と「福島プロジェクト」の足跡』(2021年3月11日)、『戦争と科学者─知的探求心と非人道性の葛藤』(2022年4月1日、いずれも、かもがわ出版)など。