「知られざる地政学」連載(99):生成AIをめぐる諸問題:参議院選を機に(上)

国際

地政学は陸海空そしてサイバー空間の支配をめぐる学問である。それを強く意識しながら書いた拙稿こそ、2015年に『境界研究』に公開した「サイバー空間と国家主権」であった。爾来、地政学の観点から、サイバー空間に関心をもちつづけてきた。その途上において上梓したのが2019年刊行の拙著『サイバー空間における覇権争奪』である。

というわけで、今回はサイバー空間上で、いわゆる生成AI(Generative AI)がどう利用されているのかについて、参議院議員選挙と関連づけながら考察する。この問題を取り上げるもう一つの理由は、次回の連載100回目に、「グローバルAIディヴァイド(格差)をめぐる地政学」について執筆する予定だからである。この最先端の地政学を理解してもらうためには、生成AIに関する基礎知識が必要だから、99回目の連載で、「生成AIをめぐる諸問題」として初歩的な考察をしておきたいのである。

AIをめぐる基礎知識

まず、AI問題を理解するためには、拙著『知られざる地政学』〈上〉の「第4章 科学技術の進歩と情報操作」の「(5)AIの安全性をめぐって」(231~272頁)が必読である。AIの歴史的変遷、GPT(Generative Pre-trained Transformer)の仕組み、AI規制問題などが書かれている。この連載では、(29)において、「AI開発:国家と企業のはざま」(上、下)を書いたことがあるから、参考にしてほしい(注1)。

まず、AIをめぐる議論が決定的に遅れている日本の現状について知っておいてほしい。ここで紹介するブラウザに関連する情報も、おそらく本連載の読者のなかでご存じの方はほとんどいないだろう。マスメディアが明確に報じない結果だ。

マイクロソフトは、Webブラウザで使える「Microsoft Copilot」、OSの1機能として提供される「Microsoft Copilot in Windows」、個人向けで有料の「Microsoft Copilot Pro」、法人向けで有料の「Copilot for Microsoft 365」の4種類を提供している。無料のMicrosoft Copilotは、WebブラウザのEdgeのサイドバーやBing.comにあるCopilotのアイコンをクリックすると利用できる。

グーグルの生成AIには、主に「Imagen 4」と「Gemini」がある。後者は、グーグルの検索エンジンと連動している。アップルには、Apple Intelligence(アップル インテリジェンス)という生成AIがある。グーグルやアップルは、既存のブラウザである自社のクローム(Chrome)やサファリ(Safari)に、文章の校正や記事の自動要約ツールなど、軽量のA.I.機能を追加している。

最近では、ウェブページを読み込むために開くアプリであるAIウェブブラウザの開発が最先端の競争分野となっている。Macコンピューター用の無料アプリとして利用できる「Dia」こそ、その最新例である。AI検索サービスを展開するPerplexityはAIウェブブラウザ「Comet」を2025年7月にリリースした。ChatGPTを開発したOpenAIも今年中にブラウザをリリースする予定だ。

生成AIの選挙利用

わかってほしいのは、もはや生成AI抜きにサイバー空間を語ることは難しくなりつつあるということである。こうした状況にあるからこそ、生成AIを選挙に利用するということも、いまでは当たり前という状況になっている。

ここでは、スイスに本部を置く科学者による独立組織「情報環境に関する国際パネル」(IPIE)が2025年に公表した報告書「選挙キャンペーンにおける生成AI」を参考にしながら、2024年の段階で、生成AIが選挙運動との関連で、世界中でどのように利用されたのかをみてみよう。

2024年に国政選挙が実施された全50カ国をカバーする215件の事例のオリジナルデータセットの分析に基づき、選挙運動コミュニケーション、候補者の選挙活動、外国の影響力工作、有権者の投票率向上のための生成AIの使用における世界的な傾向として、報告書はつぎの4点を挙げている。

(1)2024年に選挙を実施した国の5分の4(80%)が生成AIを導入している。ルーマニアでは、生成AIの記録は数件しかないが、生成AIは同国の国政選挙を悪化させるための組織的な取り組みの一環として使用され、最終的に大統領選挙結果の無効化につながったという。

(2)事例の大部分(90%)は、音声メッセージ、画像、動画、ソーシャルメディアへの投稿などのコンテンツ作成に関与していた。ただ、バングラデシュでは、選挙当日に流された合成ビデオが、下院議員候補のアブドラ・ナヒド・ニガーが選挙戦からの撤退を表明する様子を偽って映し出していた。台湾では、AIが操作した動画に、有力な総統候補について虚偽の個人的主張をする女性が登場した。ナミビアでは、ディープフェイク・オーディオが音声クローニング・ツールを使って、ジョー・バイデン米大統領が地元政党を支持する発言を捏造したという。

(3)事例のほぼ半数はソースが不明であり(46%)、4分の1は政治家候補者や政党によって制作されたもの(25%)、5分の1は外国のアクターによって制作されたもの(20%)、残りはその他のソースによるもの(9%)であった。「匿名性は帰属、説明責任、プラットフォームガバナンスを複雑にする」と指摘されている。

(4)事例の3分の2以上(69%)は、選挙に有害な役割を果たしたとされている。記録された全情報源の20%を占める外国人行為者に起因するケースのなかで、報告された生成AIの使用はすべて有害な目的によるものであったという。

日本の事例

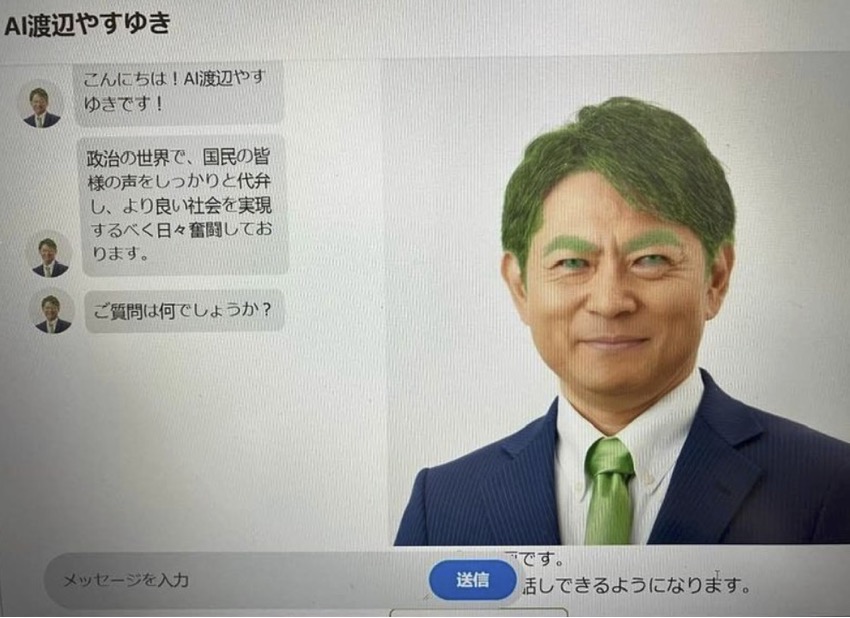

興味深いのは、2024年の段階で、生成AIの選挙利用事例として、候補者が有権者の質問に答えたり、有権者を引き込んだりするためにGenAIを搭載したチャットボットを採用したケースが紹介されていることだ。

それは、日本維新の会の衆議院埼玉県第4選挙区支部長、渡辺やすゆきのものであった(下を参照)。「人工知能(AI)で私の分身を作りました‼️」とあり、「是非、どんどん質問してください‼️」という説明書きがある。

(出所)https://go2senkyo.com/seijika/191745/posts/842119

参議院選挙での生成AI利用

こうした世界的潮流は、2025年の参議院選において、生成AIを利用するという動きを広げている。どんな場面に利用されているかというと、①政策形成・公約作成(国民民主党はAIを用いてSNSなどのデータを分析し参院選の公約に盛り込んだことが知られている)、②啓発活動・有権者支援(青森県選挙管理委員会は、生成AIを活用した啓発キャンペーンソングの作詞・作曲を実施し、選挙への関心を高める活動を展開、株式会社自動処理は、AIを活用して参議院議員の過去10年間の活動実績を可視化するウェブサービス「選挙10年スコープ」を6月に公開)、③ファクトチェック・ディスインフォメーション対策(各政党、各マスメディアなどによるチェック)、④政策対話プラットフォームの構築(有権者がAIと対話することで、候補者の政策を理解できるチャット型ツールの導入)――などに利用されている。

透明性の基準が重要

先の報告書「選挙キャンペーンにおける生成AI」が問題視しているのは、オンライン上で目にするコンテンツがAIによって生成されたものかどうかを有権者がほとんど(あるいはまったく)判断できない状況に置かれている点である。ゆえに、「選挙期間中にキャンペーン用に生成AIによって生成されたコンテンツは、民主主義国のほとんどの選挙管理システムで義務づけられているキャンペーンスポンサーに関する情報開示と並んで、有権者に対して生成AIの出自を明確に開示すべきである」と主張している。

その背後には、「政策的介入は透明性の基準からはじめるべきである」という考えがある。AIが生成した選挙関連コンテンツの広告ライブラリ、追跡可能な証拠、外国からの干渉に関する公的な警告は、懸念される世界的な傾向に対処するのに役立つかもしれないというわけだ。

生成AI情報のチェックという問題

この報告書では、生成AIの提供する情報のチェックについては語られていない。「意味のある公共政策の監視は、実際のデータアクセスと独立した監視能力と結びつけられなければならない」と指摘されている程度だ。「問題は情報をチェックする監視能力にある」と考えれば、おそらくその通りであろう。そう、チェックしたり監視したりするといっても、政府が主体となって行うと、権力による言論弾圧につながりかねないし、マスメディアによるチェックも信頼にはほど遠い。なぜなら、マスメディア自体が政府と癒着していたり、まったく不勉強であったりするからだ。

もちろん、学者のなかにも御用学者が大勢いる。おまけに、まったく能天気な者や怠惰な輩も数多くいる。したがって、彼らにチェックさせると、間違える。AIによる自動チェックという方法もあるが、AI自体が「幻覚」(Hallucinations)に陥る以上、「危なっかしい」という点で、専門家なる人間と大同小異だ。

なお、ここで指摘した問題については、連載(42)の「ディスインフォメーション規制は政治的検閲に変る」(上、下)などにおいて解説したことがあるので、そちらを参考にしてほしい(ほかにも、連載[43]、[47]、[62]などを参照)。

最大の問題はマスメディアか

生成AIと選挙という問題を取り上げるとき、それは、近代化後に生まれたマスメディアと政治の関係の延長線上で考察することが必要になる。近代民主主義を支える選挙と、そのための情報伝達をどうするべきかという問題に生成AIが関係しているからだ。

そこで、ここでは、岡崎乾二郎著『而今而後』にある、つぎの記述(223頁)を出発点としたい。やや長い引用になるが、お付き合い願いたい。

「あるいは、マスメディアがなければ、大衆と呼ばれる、マッス、つまり一つの塊に束ねられる存在を措定することはできませんでした。大衆=マッスという像はマスメディアが出現させたものです。反対に言えば、マスメディアの前にあったのは、互いに同じ情報、感性、知覚方法を共有していない、無数に異なる小集団の分散だったということですね。近代国家はこれらの集団を包摂できなければ成立しなかったわけですから、近代においてマスメディアと政治制度の成立、推移、展開は並行しています。

たとえば、支配階層が文化を独占し、その限られた階層の中でだけ芸術受容のサイクルを完結させても問題ないとき、その制度は特定の階級の専制政治です。そこに国民は必要なく、民主選挙も必要ない。しかし、資本主義の発展は市場の拡大を必須とし、市場の拡大は市場に参入する消費者(それは賃金労働者でもありますが)の増加を必須とします。すると文化受容のサイクルも、上層支配階層内だけでは閉じることができなくなる。ゆえに近代社会において、マスメディアが必要となるわけです。

マスメディアはこうして拡大した社会メンバーを束ね、マッスそして国民という表象を作り出します。こうした文化・市場・経済を土台にした、近代民主(国民主権)国家における政治権力は、民衆、国民というマッスをいかに一つにまとめ上げ、それを代表するかによって支えられ、それはメディアを使うことによって確保される。政治はこうしてメディアによって作り出され、無数の本来は相互に無関係だった消費者=民衆を束ねた全体像、たとえば国民あるいは一般市民という像を実体化し制度化します。それが制度としての民主主義です。」

ここまでの岡崎の指摘に異論はない。この記述を前提に、岡崎はつぎのようにつづけている(223~224頁)。

「こうした意味でマスカルチャーがつくり出すさまざまなイメージ、諸概念、そして感情を分析することは、必ず政治の基礎(その集約されたものがナショナリズムです)を分析すること、理解することにつながります。

しかしメディアは単一ではありません、メディアの存在理由が非同期な存在を同期させることだったとすれば、メディアは他のメディアとの競合もある限り、絶えずいままで(あるいは既存の他の)メディアでは表象できなかった(つまり同期されなかった)非同期な存在を浮かび上らせようとします。それがメディアの存在証明だからです。メディアが浮かび上がらせる非同期なものは、すでに同期された像に対する異和を表出している。

つまり大衆芸術、ポップカルチャーの面白さは、それが誰、何を代表=表現しているか確定していないこと、それを誰が受容するかわからない、開かれているという点にこそあります。表現者も受けても同様に特定されず、未確定なまま開かれている。すでに制度化され、実定的な存在とされてしまった像(国民とか一般の人とかの)、それも本来はメディアが作り出した像だったのですが、それと、そのつどメディアが表象しているもの、像にはズレがあり、一致しない。メディアは、つねにこの未確定な得体のしれない存在があることを表出しています。鑑賞者はそれにこそ、もともとは自分自身もメディアに同期できずに疎外されていたという、無意識化されていた感情、不安に対応する像を見出すのです。それは可能性としての他者であり、他者としての自己である。こうした葛藤、コンフリクトがポップカルチャーには感情的な構造として、必ず組み込まれていると思います。

そして当然のごとく、政治は、このポップカルチャーに包摂された感情的な構造をいかに取り込み、それに依拠するか、ということに躍起になってきました。民衆の支持は、論理的な説得ではなく、最終的には感情的共感とそれに基づいた信頼によってのみ支えられるからです(選挙で選ばれるのは、無数にある個別の政策課題それぞれへの対応ではなく、その無数の課題を判断するところの人格です。その人のAの政策がOKでも、その人のCの政策は間違っているということが、往々にしてありますが、こうした清濁併せ呑むものが、一人の人格として統合されたところの政治家個人を信頼する、ということに帰結する。果たして、その信頼は何によって支えられているのか?これこそ映画的主題ですが)。」

どうだろうか。なかなか興味深い考察がなされていると感じないだろうか。私は、彼の解説を読んで、マスメディアが今日の状況に対応する改善方法について、改めて確信をもつようになった。

「知られざる地政学」連載(99):生成AIをめぐる諸問題:参議院選を機に(下)に続く

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)