「知られざる地政学」連載(101):「ゼレンスキー=悪魔」騒動の顚末と教訓(下)

国際

「知られざる地政学」連載(101):「ゼレンスキー=悪魔」騒動の顚末と教訓(上)はこちら

新しい法律の内容

ところが、ゼレンスキーは7月22日の新法によって、この大切な腐敗防止システムを崩壊させた。しかも、そのやり方は「汚い」ものだったと言える。

7月22日午前、議会の法執行委員会は臨時会議を開く。戒厳令下の行方不明者に関する刑事訴訟法の改正に関する法律案第12414号の修正案が審議された。法案12414号の当初案は、戒厳令中の行方不明者捜索手続きの簡素化を規定していた。しかし最終版には、NABUとSAPOの業務に関する修正案が含まれていたのだ。委員会はこの修正案を承認し、同日、大統領派閥「人民の奉仕者」の代表は、修正法案を議会の議題とし、採決に持ち込んだのである。ゼレンスキーは、「ロシアの影響」が疑われる機関の独立性を弱める必要性を主張していた(もちろん、これは自らの権力を強化するための常套句である。ドナルド・トランプ大統領が安全保障を理由に、やりたい放題であることと同じやり方だ)。

結局、263人の国会議員(大統領派閥の185人を含む)が法案を支持し、法案は議会で承認された。任期切れでありながら議員をつづけている多くは、戒厳令下で絶対的権力をもつゼレンスキーに傅(かしず)いているだけだ。そこには、民主主義はない。

7月22日夜、ゼレンスキーはこの文書にすぐに署名した。「キーウ・インディペンデント」によれば、修正案の提出から投票、議会議長による署名、そして大統領による法案の成立(23日施行)まで、24時間未満しか経過しておらず、「前例のない速さ」であったという。

この新法は、NABUとSAPOの独立性を廃止し、二つの反腐敗機関を検事総長に所属させるための姑息な法律である。具体的には、検事総長が反腐敗検察官を直接監督することになる。従来、検事総長はNABUの管轄に属する事件を局から奪う権限をもっていなかった。新法は、検事総長にこの権限を付与する。具体的には、検事総長は、①SAPO検察官の権限を他の検察官に委譲する、②あらゆる事件の資料を要求し、他の検察官に委任する、③NABUに拘束力のある書面による指示を与える、④NABUの刑事手続きを他の公判前捜査機関に委任する――などが可能となる。

ゼレンスキーの暴挙の背景

ゼレンスキーはなぜ米国や欧州が何年もかけて構築してきた腐敗防止のためのシステムを瓦解させようとしたのか。いくつかの背景がある。

第一に、トランプ政権の無関心がある。NABUもSAPOもジョー・バイデンが副大統領や大統領であった時代に育成してきた機関だから、トランプはこれらの組織がどうなろうとほとんど気にしていない(事実、28日現在、トランプと国務省は沈黙している)。しかも、外国支援の削減方針のもと、これらの機関への財政支援も極端に減少していた。

第二に、EUは、ゼレンスキーの権威主義を批判することで、戦争の最中にあるウクライナに害が及ぶことを恐れ、多少、手荒な出方をしても厳しい措置はとらないだろう、とゼレンスキー政権がEUを見くびっている面があった。だが、22日だけでなく23日も市民による抗議行動がつづいたため、ゼレンスキーは早速、23日夜、「私はウクライナ最高議会に、法執行機関の権限強化を目的とした法案を提出する」とのべた。それによって、ロシアの影響や干渉が法執行機関の活動に一切及ばないようにして、「反腐敗機関の独立性を確保するすべての規定は維持される」と弁明した。

さらに、24日夜、ゼレンスキーは「NABUおよびSAPOの権限強化のためのウクライナ刑事訴訟法およびウクライナの一部立法行為の改正に関する法律案」を議会に提出した。この法案は「SAPOを、NABUの管轄下にある犯罪の捜査を独自に指揮する機関としての地位を確立するための規定を含む」とされている。新法案は、反汚職機関に独立性を回復させるもので、物議を醸した法律を事実上廃止するものらしい。ただし、ロシアの影響力疑惑の問題に対処するために、一つの重要な追加事項が加えられている。これまでとは異なり、機密情報にアクセスできる法執行機関の職員は、少なくとも2年ごとにポリグラフ検査を受けることが義務づけられるのだ(ポリグラム検査は大きな物議を醸す脅しの手段である。最近、米国では、WP「ホワイトハウスへの苦情後、ヘグセス・チームにポリグラフ検査中止を指示」という騒ぎまで起きている)。なお、新法案は7月31日に議会で審議される。もし可決成立すれば、22日の法案に賛成票を投じた議員の不誠実さだけが目立つことになる。ゆえに、結局、新法案が可決されず、ゼレンスキーは最初の目論見通り、NABOとSAPOを骨抜きにしたまま独裁を強化できるという見方もある。

第三に、ゼレンスキーは自らの陣営の腐敗を隠蔽するために、NABUの攻勢に対抗する必要があった。NABUは、①7月の内閣改造まで副首相兼国家統一相だったオレクシー・チェルヌイショフ(チェルニショウ)を立件する途上にある(詳しくは拙稿「兵士不足のウクライナ軍が外国傭兵部隊と化していく現実」を参照)、②映画プロデューサー兼実業家で、ゼレンスキーが大統領就任前に共同設立した「クヴァルタル95」の共同経営者の一人ティムール・ミンディッチへの捜査、③先に説明した外国の「国際的な専門家」の助けを借りて、NABUの刑事オレクサンドル・ツィヴィンスキーを経済安全保障(BEB)局長官候補に擁立することができた(閣僚会議は任命を拒否)、④アンドリー・イェルマーク大統領府長官に対する批判キャンペーンが西側メディアで開始された――など、ゼレンスキー政権にとって看過できない状況を生み出していたのである。

戦時中の腐敗も忘れずに

忘れてならないのは、ゼレンスキーがロスティスラフ・シュルマ大統領府副長官をウクライナ戦争中の2024年9月に解任したことである。発端は、ジャーナリストによる調査報道で2023年8月、シュルマが自身の兄弟の会社がウクライナ政府からロシア占領地域における太陽光発電所建設のための再生可能エネルギー補助金として資金を受け取っていたことだった。調査によると、シュルマの兄であるオレフは、ザポリージャのKDエナジーと再生可能エネルギーの共同所有者で、ロシアの全面侵攻が2022年2月に開始された後も、2022年7月から2023年7月までの間に、国営企業であるGuaranteed Buyerから、固定価格買取制度による電力代金として、合計で3億2000万フリヴニャ以上を不正に受け取っていたという。それにもかかわらず、ロスティスラフ・シュルマは居座りつづけた。彼が解任されたのは、2024年になって、シュルマがウクライナ全体の経済に過度の影響を及ぼしているとして、制裁を科すことを米国務省が検討しはじめたためであると言われている。ゼレンスキーはしぶしぶシュルマの解任を余儀なくされたのである。

辞任後、3人の子供の父親であるシュルマはウクライナを離れ、本格的な侵攻がはじまってから家族が住んでいたドイツに向かった。ロスティスラフ・シュルマの弟オレフ(検察庁直員だった)も、3人目の子供が生まれた後に出国した。彼は前述したNABUとSAPOの取り扱っていた事件の被告でもある(「ウクライナ・プラウダ」を参照)。

これらの情報が事実であるとすれば、ゼレンスキー政権は刑事被告人に甘く、戦争忌避に対しても恣意的な差別待遇を行っていると言えるだろう。

ゼレンスキー政権による反撃

既存の権力者であるゼレンスキーは最近、露骨な反撃に出ていた。7月11日、国家警察(国家捜査局)は反腐敗センター(ACC)の創設者であるヴィタリー・シャブニンを兵役逃れと詐欺の容疑で逮捕した。シャブニンは2022年から軍務に就いており、汚職や政府の行き過ぎを声高に指摘していたが、今回の告発は彼の反腐敗活動に対する「政治的復讐」とみられており、ポロシェンコ前大統領を含む議員たちは彼を擁護している。

7月21日には、検事総長事務所、ウクライナ保安局(SBU)および国家捜査局は、NABUの捜索を行った。7月22日朝時点の情報によると、19人の職員を対象に80件の家宅捜索が行われた。数人が逮捕された(「メドゥーザ」を参照)。NABU職員が関与した交通事故に関する捜査を行ったとされているのだが、その交通事故は2021年のものであり、いかにこの捜査が恣意的なものであったことがわかる。NABUとSAPOに「ロシアのエージェント」を発見したとの口実で大規模な捜索が行われたのだ。

拘束された者には、父親がロシア国籍をもつNABUの刑事部門の責任者ルスラン・マハメドラスロフがいる。もう一人の職員は国家反逆罪で告発されている。「キーウ・インディペンデント」によれば、SBUは、マハメドラスロフがウクライナから逃亡した親ロシア派議員フェディル・フリステンコと接触していると主張している。検察庁は、フリステンコが別のNABUの刑事部長オレクサンドル・スコマロフとも接触していたとし、スコマロフの妻は2022年にウクライナを出国する際、フリステンコの家族が所有する車を使用したという。

ほかにも、ポロシェンコについては、ロシアから資金の入った10個のスーツケースを受領した件で、投獄される恐れがあると噂されている。さらに、と、「ウクライナ・プラウダ」を所有し、制裁が準備されていると噂されている実業家トマス・フィアラを追い詰めるとの見方もあるため、逆に両者は反ゼレンスキーの姿勢を強めている。

NABUが踏んだ虎の尾とは?

こうした双方の対立のなかで、ゼレンスキーが新法を急いだ最大の理由がある。それは、NABU支援グループの活動的メンバーの一人、ジャーナリストのユーリイ・ニコロフの主張だ。彼は、2023年3月、当時のオレクシー・レズニコフ国防相時代に明らかになった、軍用食糧の購入に関する腐敗を暴露した調査報道記者である。軍の調達する卵1個が17フリヴニャ(約0.5ドル)であったのに対し、卸売市場では1ダース1ドル強であったのだ。同年9月になって、レズニコフはようやく辞任に追い込まれた。

この彼に言わせれば、NABUが虎の尾を踏んだという。すなわち、NABUの刑事が無人機製造に手をつけたために、NABUが破壊されようとしているというのだ。ニコロフは、「機密扱いの契約のもと、数百億フリヴニャがゼレンスキー自身のパトロン企業や、イェルマーク、アラハミヤ(与党「人民奉仕者党」会派トップ)に与えられていた」、と自分のブログで明確にのべている。この腐敗が暴露されると、大混乱どころか、失脚につながることを恐れたゼレンスキーは「NABU壊滅」を急いだというわけである。

具体的には、ゼレンスキー大統領の最も親しい友人の一人で、Kvartal-95スタジオの共同経営者ティムール・ミンディッチ(前述した②の人物)が渦中の人物だ。今年6月初旬、NABUはウクライナから逃亡しようとしていたミンディッチの親族を拘束した。彼は6億6400万フリヴニャ相当の横領で告発されている。そして、ここ数カ月、ミンディッチの名前はドローン生産の文脈で活発に言及されているのだ。

さらに、NABUの刑事がミンディッチのアパートを盗聴したことも知られている。オレクシー・ゴンチャレンコ議員は自らのフェイスブックにおいて、7月25日、NABUが大富豪ゲンナジ・ボゴリュボフ(有名なオリガルヒ、イホル・コロモイスキーのビジネスパートナー)のアパートからミンディッチのアパートに穴を開けた話を書いている。「彼のアパートはミンディッチのアパートの上にあり、そこからミンディッチのアパートに穴を開け、盗聴することができた」というのである。ただし、盗聴期間は数カ月にすぎない(別の情報では、3カ月で、「ゴンチャレンコによれば、ミンディッチのアパートは「影の大統領府のようなもので、そこで武器売却の契約、エネルギー分野での賄賂、企業の搾取、どの大物実業家が制裁下に置かれたまま派遣されるかを話し合っていた」という)。それでも、「ミンディッチとゼレンスキーの下で起こっているすべての汚職について、多くの有益な情報が得られることを願っている」、と議員はのべている。この話が真実であれば、ゼレンスキーの化けの皮が暴かれるかもしれない。だからこそ、暴挙に出たという推測が可能だ。

大胆不敵なのは、ウクライナのデニス・シュミハリ国防相が問題の7月22日、ウクライナは来年少なくとも1200億ドルの国防費が必要になるとのべていたことである。外国公館長会議の席上での発言だが、欧米諸国や日本は、民主主義を裏切り、反腐敗機関まで事実上の廃止に追い込む国に支援を継続するのだろうか。ゼレンスキーを頭目とする、恐るべき腐敗集団の懐に各国国民の税金が流れている現実を知るべきだろう。

G7、EU、米国での反応

実は、主要7カ国(G7)の各大使は、7月21日時点で、「複数のNABU職員が犯罪の疑いで捜査を受けている。私たちは本日、NABUと面会し、深刻な懸念を抱いており、政府首脳とこれらの進展について話し合うつもりである」とXに投稿した。

23日付の「ウクライナ・プラウダ」によると、欧州委員会報道官ギヨーム・メルシエは、欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長が、事態の進展を受けてゼレンスキーと連絡を取り、深刻な懸念を表明し、キエフ側に説明を求めるとのべた。

EU拡大・近隣政策担当の欧州委員、マルタ・コスは、22日の議会での投票について、「深刻な懸念を抱いている」、とXに投稿した。NABUの独立性を保護する重要なセーフガードの撤廃は、「重大な後退」としている。

米国では、ウクライナ特使のキース・ケロッグの娘で、RTウェザーマン財団会長のミーガン・モブスは今回のゼレンスキーによる暴挙について、「この決定は、本当に、信じられないほど、理解に苦しむほど、愚かなものだ」、と率直に書いている(EurAsia Dailyを参照)。23日、上院外交委員会のジャンヌ・シャヒーン上院議員(民主党)とリンゼー・グラハム上院議員(共和党)は、NABUやSAPOを弱体化させる法律が可決されたことを受け、声明を発表し、「ウクライナへの支援を打ち切るためにもっとも広く使われている話題の一つは、ウクライナが腐敗に満ちているというものだ。我々は、ウクライナがこの面で前進を続けていることを認め、その前進を損なうような行動を慎むよう政府に求める」とした。

7月26日付のNYTは、「EUは7月25日に、総額45億ユーロの基金から15億ユーロ(約17億ドル)の支払いを保留するとのべた」、と報じた。この資金は、適切な統治基準の達成を条件に配分されるもので、軍事購入には使用できない。ただし、この決定は最終的なものではなく、ウクライナが特定の基準を満たせば資金は回復される可能性があるという。

「ゼレンスキーの終わり?」

いずれにしても、欧米や日本のマスメディアは、「悪魔」と呼ばれるゼレンスキーのひどさを十分に報道していない。逆に言えば、もっと多くの人々が「ゼレンスキー=悪魔」であることを知れば、ゼレンスキーを排除することも可能となるかもしれない。

そこで、ぜひ読んでほしいのは、7月23日に公開した拙稿「これがウクライナの「現実」…ゼレンスキー大統領追放のカウントダウンが始まった!」である。

7月19日になって、著名なジャーナリスト、シーモア・ハーシュが自分の運営するサイトで、「ゼレンスキーの終わり? ワシントンはウクライナ大統領の退陣を望んでいるが、それは実現するのか?」という記事を公開したという話を紹介しておいたのだ。その記事でハーシュは、実にショッキングなことを明らかにしている。「ドナルド・トランプ大統領が決断すれば、ゼレンスキーは国外追放の候補に挙がっている」というのだ。さらにつづけて、ハーシュはつぎのように書いている。

「もしゼレンスキーがオフィスを去ることを拒否すれば、おそらくそうなるだろうが、ある米政府関係者は私にこう言った:「彼は力ずくで追放されるだろう。ボールは彼のコートにある」」。

重要なのは、ハーシュのつぎの指摘である。「ワシントンとウクライナには、エスカレートするロシアとの空中戦を、プーチン大統領との和解のチャンスがあるうちに、すぐに終わらせなければならないと考えている人が大勢いる」というのがそれである。その一人がトランプであり、迅速な停戦・和平を実現するうえで、ゼレンスキーが「邪魔者」であることが広く認識されていることになる。そうであるならば、今回の暴挙を契機に「ゼレンスキー排除」がまさに実現するかもしれない。ペトロ・ポロシェンコ前国家元首に近いボリスラフ・ベリョーザ元議員はすでに、ゼレンスキーを事実上の権力剥奪状態に置くよう提案している。

「過ちては改むるに憚ること勿れ」

西側の政治指導者、マスメディアに声を大にして言いたいことがある。「君たちは民主主義に逆行するゼレンスキーのような「悪魔」をいまでも、これから先も庇いつづけるのか」と。

「君たちはウクライナ情勢の分析を間違えたのであり、自らの誤りに気づき、改めるべきだ」とも言いたい。だが、中心に位置する権力者は自らの誤謬を認めたがらない。そして、小手先を使って誤魔化したり、嘘に嘘を重ねたりすることで、事態をより深刻化させる。

その昔、私がまだ朝日新聞にいたころ、ソ連崩壊後の混乱期に、朝日新聞は法政大学の下斗米伸夫教授を客員論説委員に招いたことがある。自社の論説委員が心もとないことから、周縁にいる外部人材を登用したのだ。そのときの朝日新聞社長は、渡辺誠毅(わたなべ せいき)だ。毀誉褒貶のあるワンマン社長だ。

だが、こんな社長だからこそ、中心を活性化させるには、周縁に頼る必要性を熟知していたのではないか。実は、私はワンマン社長・会長として有名だった旭化成工業の宮崎輝にかわいがってもらった。私の取材を受けるとき、彼は私の話を堂々とメモしていた。20年以上の記者生活のなかで、こんな人は宮崎だけだった。新聞記者という周縁にいる外部者だからこそ、その話を取り込もうと必死であったのだ。あるいは、必要があって午前1時ころに定宿の帝国ホテルの部屋に何度か電話すると、彼は決まってすぐに受話器を取った。会社の課長、係長らから、話を聴くなどして、中心から離れた人物から「生の情報」を仕入れることで、中心たる自らの思考を意図的に活性化しようとしていたのである。

こんな昔ばなしから痛感するのは、連載(99)に書いた山口昌男の「中心・周縁論」を実践する権力者があまりにも少ないという現実である。

周縁を取り入れなければ、中心は必ず腐る

私は、本が上梓されると、その本を見ず知らぬ人物に送りつけるという「悪い癖」がある。たとえば、拙著『知られざる地政学』〈上〉を自民党の二階俊博に送ったことがある。読書家として「知る人ぞ知る」存在だからだ。だが、彼からは何の反応もなかった。同じころ、高市早苗にも送ると、彼女は丁重な礼状をくれた。そこで、〈下〉も送った。またしても、礼状が届いた。だが、彼女の勉強会の講師に呼ばれてはいない。たぶん、彼女は拙著を読むこともなく、また、別の者に読ませることもないままなのではないかと危惧している。あるいは、この二冊を読んだうえで、無視したのかもしれない。そうであるならば、そう判断した者の頭脳程度を疑いたくなってしまうが。

以前にもこの連載に書いたが、今年1月、東京文化会館での岡倉天心記念賞の授賞式後、「村山首相談話を継承し発展させる会」の理事長なる者から講演を依頼された。「引き受けるが、できるだけ早く設定してくれ」と答えておいた。それから、二度ほど電話があったのち、何の連絡も寄こさない。おそらく、民主党の中心に近い人物も、周縁に位置する「トリックスター」(道化)のような輩の話を聞く耳をもたないのだろう。

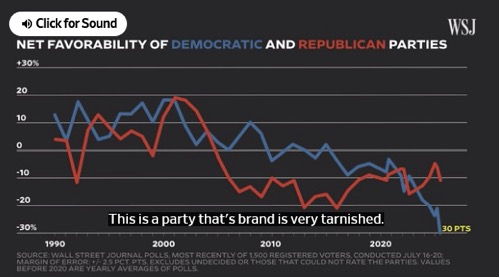

だが、こうした政党は確実に衰退するはずだ。たとえば、ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)の新しい世論調査によると、民主党のイメージは過去30年以上で最低にまで低下している(下図を参照)。この推移は、日本の既成政党にもあてはまる「停滞」と言えるだろう。中心部の活性化は意図的になされなければ、必ず中心自体が腐るのだ。それは、政党でも企業でも学校でも同じことである。権威主義がはびこり、アホ、バカ、マヌケばかりが偉そうにしていては、衰退するのが当然だからである。彼らは批判されると怒り、批判者を排除する。周りを味方で固めることで、バカによるバカの再生産が進む。

(出所)https://www.wsj.com/politics/elections/democratic-party-poll-voter-confidence-july-2025-9db38021

弁護士時代からの知り合い、仙谷由人が生きていれば、私は彼につぎのように話すだろう。

「あなたの党は、意図的に周縁の意見を取り入れるべきだ。党の中心を支えているのは、上しか見ないヒラメであり、こん

アホどもを無視して、周縁にある卓見に耳を傾けなれば、中心そのものが沈没するだろう」と。

参政党に対抗する方法

こう考えると、参政党が支持された理由もわかる気がする。このサイトで公開された「【櫻井ジャーナル】右翼的な主張をする参政党は「COVID-19ワクチン」の危険性を訴えて信頼された」を読めば、参政党は若い政党だけあって、それこそ中心と周縁さえ明確でないままに、周縁のポップな動きに敏感であったことがわかる。

だが、その躍進は、周縁におけるもう一つの関心事項の「日航123便墜落」事件(事故)に対する「無視」によって成し遂げられたものにすぎない。逆に言えば、参政党は落選した参院議員・佐藤正久(自民)と異なって、公の場でこの問題に口をつぐんできたことが幸いしたと言えるだろう。佐藤は2025年4月、参院外交防衛委員会で、日本航空機の御巣鷹山墜落事故を巡り「自衛隊が撃墜した」との言説が書籍などで流布されているとして「自衛隊員の名誉に関わる問題だ。多くの人命救助に当たった隊員に対する侮辱だ」と問題視する質問をした(正反対の主張する動画配信まであり、物議を醸した[資料を参照])。どうやら、「右翼」とみなされることの多い人のなかには、この事件について、自衛隊機による撃墜を否定したいらしい。他方で、真相究明を求める人々が周縁部にはたくさんいる。

そうであるならば、次期衆院選で、「日航123便の垂直尾翼の引き上げとボイスレコーダーの開示」を正々堂々と政策として訴えればいいのである(「青山透子氏インタビュー「日航123便墜落」真相究明に政治の言論封殺[上、下]は必読)。周縁の話題を中心に据えることで、腐りきった中心を活性化させるのである。

「ゼレンスキーを排除せよ!」

さらに、次期衆議院選で、「ゼレンスキーを排除せよ!」と叫んでもらいたい。周縁で騒いでいる私のような者の主張を既成政党は総じて無視してきた。オールドメディアも同じだ。こうした腐りきった中心部を叩き直すためには、周縁部のポップな動きを既成政党のどこかの政党が真正面から取り上げるしかない。もちろん、周縁部はもっと騒ぎ立ててほしい。何しろ、戦争継続によって権力を保持しようとしているゼレンスキーのせいで、毎日、多数のウクライナ人、そしてロシア人が死傷しているからだ。そして、オールドメディアはそんな「ゼレンスキー=悪魔」を応援することで、殺人幇助の罪を犯している。

発がん性のあるアルコール類のテレビCM禁止(夜間のみに制限)を重要政策とすることもお勧めしたい。連載(72)「アルコール飲料とがんリスク:テレビCMは停止、ラベル表示は義務づけよ!」(上、下)に書いたように、ラベル表示の義務づけも最重要課題とすべきだ。生命という「人間の安全保障」さえ守れない国に「国家の安全保障」を求めている能天気な人々の目を覚ましてもらうためだ。この問題の「無視」は、CM欲しさだけのオールドメディアが腐っている証拠であり、まさに周縁たるSNSの力で大至急是正しなければならない。生命にかかわる問題である以上、この問題を党の最優先課題としなければ、既存政党は決して復活できないだろう。

ただし、そのためには、先に紹介したように、中心にワンマン社長のような基軸がなければならない。だが、しっかりした中心をもつ政党があるかといえば疑問だろう。加えて、その中心人物が「哲学」をもった、よく勉強している人物でなければならないとすると、まあ、無理だろうなあ、と慨嘆せざるをえない。

他方で、参政党であれば、参議院選と同じように、「ゼレンスキーを排除せよ!」とか「アルコール飲料にがんリスク表示を義務づけよ!」という運動を展開できるかもしれない。オールドメディアの横暴によって歪められてきた問題に対抗するには、オールドメディアを徹底的に罵倒してほしい。「分断を煽るな」と言われるかもしれないが、オールドメディアがディスインフォメーションを流しつづけている以上、参政党が頑張ってもらうしかないという面もあるのだ。

要するに、周縁を取り込まないまま、権威主義や恫喝、脅迫によって中心を守ろうとするオールドメディアが変わらない限り、参政党への期待は持続するだろうし、持続しつづけてほしいとも思う。変わるべきはオールドメディアだからだ。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)