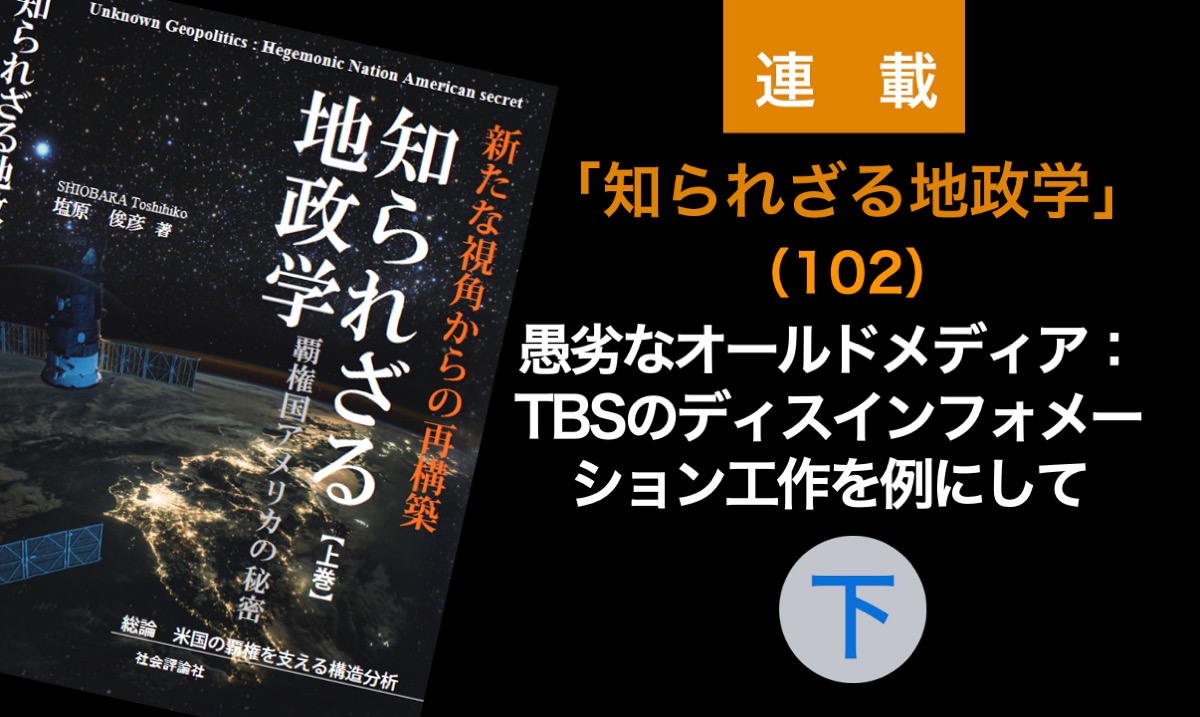

「知られざる地政学」連載(102):愚劣なオールドメディア:TBSのディスインフォメーション工作を例にして(下)

国際

「知られざる地政学」連載(102):愚劣なオールドメディア:TBSのディスインフォメーション工作を例にして(上)はこちら

「ゼレンスキーは金正恩だ!」

31日朝には、この新法案が議会で可決されるかどうか心配した市民らが再びキーウ中心部に集まった(下の写真)。いかに、ゼレンスキー批判が根強いか、あるいは、国会議員への不信感が広がっているかを示している。

2025年7月31日、ウクライナのキエフで、汚職防止機関の制限的権限を撤廃する法案の採決を待つデモ隊。写真:Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

(出所)https://novayagazeta.eu/articles/2025/07/31/s-kem-bit

この日、議会は2022年のロシア侵攻後、初めて、テレビ局「ラーダ」が議会審議のライブ中継を放送した(下の写真)。生放送を中止したのは「安全上の理由」からだというが、本当は、議会での不規則発言を知られたくないからであった。しかし、市民の怒りにおののいた議会は今回、生中継を認めたのだ。

この機会に乗じて、「欧州連帯」という会派に属するオレクシー・ホンチャレンコ議員は、ゼレンスキーを厳しく批判した。彼は、ゼレンスキーを金正恩と同一視したうえで、「金正恩はここで独裁体制を築こうとしている」とのべ、「二期目のことは忘れろ 」と呼びかけた。つまり、ゼレンスキーは二期目の大統領職をあきらめて、権力保持のための政策を止めろということだ。加えて、NABUの状況は「ゼレンスキーの終わりの始まり」になるだろうとも話した。

7月31日、ウクライナのキーウにて、反汚職組織の独立性を回復するための議会でプラカードを掲げるウクライナの議員たち。写真:Andrii Nesterenko / EPA

(出所)https://novayagazeta.eu/articles/2025/07/31/s-kem-bit

ゼレンスキーの周辺をすでに捜査

なぜゼレンスキーがNABUとSAPOを潰しにかかったかというと、彼の周辺にいる人物への捜査が迫っていたからにほかならない。たとえば、ゼレンスキー大統領のもっとも親しい友人の一人で、Kvartal-95スタジオの共同経営者ティムール・ミンディッチが渦中の人物だ。今年6月初旬、NABUはウクライナから逃亡しようとしていたミンディッチの親族を拘束した。彼は6億6400万フリヴニャ相当の横領で告発されている。そして、ここ数カ月、ミンディッチの名前はドローン生産の文脈で活発に言及されている。

さらに、NABUの刑事がミンディッチのアパートを盗聴したことも知られている。オレクシー・ゴンチャレンコ議員は自らのフェイスブックにおいて、7月25日、NABUが大富豪ゲンナジ・ボゴリュボフ(有名なオリガルヒ、イホル・コロモイスキーのビジネスパートナー)のアパートからミンディッチのアパートに穴を開けた話を書いている。

「彼のアパートはミンディッチの部屋の上にあり、そこからミンディッチのアパートに穴を開け、盗聴することができた」というのである(逆に、ミンディッチの住居が上にあり、ボゴリュボフの部屋が水浸しになる出来事が起き、ボゴリュボフの住居部分を修理した間、盗聴したという説もある)。盗聴期間が数カ月にすぎなかったのはそのためかもしれない(別の情報では、3カ月で、「ゴンチャレンコによれば、ミンディッチのアパートは「影の大統領府のようなもので、そこで武器売却の契約、エネルギー分野での賄賂、企業の搾取、どの大物実業家が制裁下に置かれたまま派遣されるかを話し合っていた」という)。

スヴィリデンコ首相も捜査対象

あるいは、7月31日には、ユリヤ・スヴィリデンコ首相に対するNABUの捜査が明らかになっている。この事件は、スヴィリデンコが第一副首相当時、大統領府のアンドリー・イェルマーク長官とともに共同飛行したことに関連している。イェルマークとは異なり、スヴィリデンコは身分上、国営航空機を使用する権利をもっていたが、調査によれば、イェルマークとの多くの共同飛行は、スヴィリデンコが特定の国を訪問する公式な必要性によるものではなく、大統領府のトップであるイェルマークが国費で国営航空機を利用することを望んだことによるものであったという。つまり、NABUは、これは違反行為であり、予算が被る損害であるとみているのだ。捜査がはかどれば、イェルマークとその子飼いスヴィリデンコの二人を立件できるかもしれない。ゆえに、彼女は訪日を取り止めざるをえなかったというわけだ。

第二段階としてのゼレンスキー政権攻撃

このように、ゼレンスキーを支えているイェルマークや、その子飼いのスヴィリデンコなどを罷免にまで持ち込めば、ゼレンスキー政権にとって大打撃となる。

The Economistが明らかにしたところでは、22日の反腐敗機関を検事総長であるルスラン・クラフチェンコ(最近政治任用された人物)の指揮下に置くという法改正を主導したのは、イェルマークだった。ただ、彼は、同法への抗議デモが起きた際、国外にいた。その結果、この件で彼のこれまで揺るがなかった権威が損なわれた。ダメージコントロールの任務は、新たに昇進した副首相ミハイル・フェドロフに委ねられ、彼は国会議員、反腐敗当局者、大統領チームの間で調整役を務めた。交渉の結果、以前の変更をほぼすべて撤回する新たな法案が提出されたが、面子を保つための条項として、反腐敗機関内でポリグラフ検査を実施する義務が盛り込まれるなど、単に22日の新法以前の法に戻したわけでない。

この経験から、大きく傷ついたイェルマークと、その子飼いのスヴィリデンコ首相を罷免できれば、ウクライナ国家保安局や検察庁の改革も可能となるかもしれない。同時に、議会の新多数派による「国民統合政府」を樹立し、事実上、ゼレンスキーの権力を囲い込み、議会議長が大統領代行となるよう模索することもできるかもしれない。

「キックバック」で懐を潤す幹部たち

NABUとSAPOは8月2日に共同声明を発表し、軍事用ドローンと信号妨害システムの調達に関与したとして、この計画に関連して4人を逮捕したと明らかにした。このなかの与党「国民奉仕者」党の国会議員オレクシー・クズネツォフの議員資格は一時停止された。ムカチフ地区行政長官で元ルガンスク州行政長官のセルヒイ・ガイダイ、ルガンスク州ルビジャナ市軍事行政長官のアンドリー・ユルチェンコが含まれている。

各機関の発表によると、電子戦システムの供給に関する国家契約の締結時に、故意につり上げられた価格で製品を購入する契約を締結したことで、組織グループのメンバーは契約額の30%の違法な利益を得たという。いわゆる「キックバック」によって、国家資金を懐に入れたことになる。

ドローンの購入でも同様のスキームが使われた。軍部隊は、約8万ドルの高値で製品を供給した企業と、約1000万フリヴニャ(約23万9300ドル)相当の国家契約を結んだ、とNABUは説明している。契約履行後、企業は犯罪グループの参加者にキックバックを渡したのだ。

これだけをみると、ゼレンスキーが心を入れ替えて、さっそく腐敗防止に積極的に取り組みはじめたようにみえるかもしれない。しかし、この捜査は以前から行われていたものであり、NABUの権限復活によって進展が可能になったにすぎない。ゼレンスキーはNABU攻撃を止めたわけでない。その証拠として、ロシアとの協力の疑いで公判前勾留センターに送られ、現在も拘留されているNABUの刑事ルスラン・マガメドラシュロフ(メディアによれば、ミンディッチの部屋に盗聴器を仕掛けたのは彼である)の事件を使って、この刑事とロシアとの関係を暴露し、NABU攻撃の再開をねらっている。

どうなるBEB長官の任命

連載(101)において、ウクライナ経済安全保障局(BEB)長官候補に擁立された、NABUの刑事オレクサンドル・ツィヴィンスキーの任命が7月7日に閣僚会議によって拒否されたことを紹介した。前述したように、彼の長官就任はEUのウクライナへの支援再開の条件の一つとなっている。BEBは、税金の未納について捜査でき、この捜査を通じて、国会議員、高級官僚、裁判官などの有力者の腐敗を糺す機関だけにきわめて重要な役割を担っている。

ゼレンスキーはその長官人事を妨害し、自分およびその周辺に厳しい姿勢をとるNABU刑事を排除しようとしてきた。しかし、EUの圧力で、すでにツィヴィンスキーの長官就任は動き出している。8月1日の情報では、スヴィリデンコ首相は、BEB長官に選出済のツィヴィンスキーと、ポリグラフ検査を受けることで合意したと明らかにした。これは、31日に制定されたNABUやSAPOの独立性を元に戻すための新法で加えられた条件である。

前述したように、スヴィリデンコも腐敗容疑がかかるなかで、ほとんどブラックジョークのような世界が繰り広げられているような印象を与える。

オールドメディアに猛省を!

ここで説明したような事実を知れば、なぜ日本政府が「ゼレンスキー=悪魔」によって運営されているウクライナ政府に国民の税金を投じる必要があるのか、疑問に思って当然だろう。それにもかかわらず、TBSは支援継続を前提とする番組を平然と放送した。繰り返しになるが、この番組は、まさに意図的に国民を騙す行為であり、ディスインフォメーション工作そのものを流したと思われても仕方のない暴挙であったと断ずることができる。

連載(101)では、BS日テレの「深層News」による7月25日の放送も糾弾した。こうなると、オールドメディア全般が国民を騙すためにディスインフォメーション工作に加担しているのではないか、と強く疑われる。

そこで、私はこんなオールドメディアを、党派を超えて猛省を促す必要があると強く感じている。連載(101)では、そのための方法のいくつかを提案した。連載(102)においても、どうすればいいかについて考えてみたい。

主権国家の外交という統治問題

そこで問題になるのは、主権国家の外交政策をどう統治すべきなのかという点だ。しかし、その政策選択が国会議員選挙の争点となり、有権者の投票行動に大きな影響をおよぼすことはほとんどない。その結果、外交政策をめぐって、外務官僚の皮相で浅薄な政策がいまでも日本国の外交に直結している。

本当は、拙著『帝国主義アメリカの野望』の303~304頁に書いた「日米合同委員会」そのもののあり方を抜本的に見直さなければ、日本国という国家の主権を取り戻すことはできない。そう、この根本問題を取り上げなければ、いつまでも日本は米国の植民地であると断言してもいい。

しかし、オールドメディアは、外交政策が選挙の争点になりにくいことを隠れ蓑にして、公然と国民を欺き、騙している。その典型がTBSの番組であったと言えよう。

マス・コミュニケーションからの情報に従属してしまう」というメカニズム(機制)

このオールドメディアの悪辣さは深刻なものだ。その深刻さは、「マス・コミュニケーションからの情報に従属してしまう」というメカニズム(機制)にある。そこで、「無知」についてまとめた拙稿(まだ刊行できていない)にある記述を紹介してみよう。理論的に思考したいからである。

****************************************

個人知の集団知への従属

この新しい公共性が生まれるとき、マス・コミュニケーションはどんな形で受容されるのだろうか。受け手はマス・コミュニケーションを通じて得た情報を懐疑したり、嘘だと思ったりしているわけだが、それでもなお、マス・コミュニケーションの影響から逃れられない。わかりやすく言えば、マスメディアが流す情報に対して、是々非々の「意見」のようなものは、第一章第三節で紹介した「システム2」や「熟慮」の段階でなされるが、「システム1」や「直感」のレベルでは、ただ「認知」されるにすぎない。別言すると、意見と認知は区別され、それは実践という身体的遂行で言えば、行為と体験の違いとなって現出する。この点について、大澤真幸が興味深い考察をしているので紹介しよう(大澤真幸『電子メディア論:身体のメディア的変容』新曜社、1995)。

大澤は、「ある身体が、何ものかを認知しているということは、……認知ということに伴う選択性がその身体に帰属していることなのだが、どの身体そのものの視点に定位した場合には、その選択性は、その身体の外部に帰属したもの(たとえば世界や事物の客観的な構造に由来するもの)として現れ、それゆえ、自らの恣意によっては改変しがたい所与と見なされるのだ」と書いている(同161頁)。これに対して、「意見においては、選択制の「客観的」な帰属と、(自己自身によって)認知=自覚された選択性の帰属が、合致するのである」と説明している。

この議論に基づいて、大澤は、マス・コミュニケーションを通じて与えられる情報が認知のレベルに大きく作用していると説く。ゆえに、つぎのように記述している(同162頁)。

「意見の水準におけるマス・コミュニケーションの効果が大きくないということは、認知(自覚)された選択性に定位すれば――いわば「意識」内部では――、マス・コミュニケーションを通じて表明された情報は、むしろ拒否(否定)されているということである。受け手は、それほど「馬鹿」ではない。彼らは、マス・コミュニケーションを通じて与えられた情報を懐疑しているし、ときにはそれが「嘘(不誠実)」だと信じてさえいるのだ。しかし、それにもかかわらず、受け手は、マス・コミュニケーションへの懐疑や拒否を経由しても、なおそれに従属してしまうのである。従属は、選択の可能性が自覚されている領域(意識)の外部で――体験の水準で――生じる。マス・コミュニケーションは、いわば「疎外された選択」を規定するのであり、それゆえ受け手の懐疑の意識をすり抜けてすまうのである。マス・コミュニケーションの影響は、すでに選択されてしまっている(客観的にそうなってしまっている)がゆえに、選択や拒否の可能性がそもそもありえないと見なされているような領域で、生じてしまうのだ。それが、「認知」の水準におけるマス・コミュニケーションの影響として、検出されるのである。」

あるいは、大澤はつぎのようにのべている(同177頁)。

「ネーション的な――あるいはネーションを越える――共同体の他者たちの選択を一般的に表示しうるのは、マス・コミュニケーションを経由する情報以外には、ほとんどありえない。そうであるとすれば、マス・コミュニケーションの情報こそが、超越(論)的な他者の座を占拠し、その働きを実質化するものとして機能するだろう。マス・コミュニケーションが表示する(超越的な)他者に現われた選択は、自己の選択でもある。他者の内に自己が映し出されている限りでは、他者の選択は、自己に固有化される=学習されるはずだということが、先取りされているからである。言い換えれば、他者に関して予期されてしまえば、自己が選択しているのと同じことになってしまうのだ。ここに、マス・コミュニケーションの情報を懐疑したり、拒否したりしていながら、その懐疑や拒否の営みを通じて、かえってマス・コミュニケーションからの情報に従属してしまう根本原因がある。」

これは、マス・コミュニケーションの媒体であるマスメディアが話題提供の権力を握り、公共性において何が重要かを決定する権限を有することを意味している。だからこそ、マスメディアによって「公共性の再封建化」がなされてきたとみなすことができる。

ここで重要なのは、こうしてわずかな知でしかない個人知が集団知を伝達するマスメディアによって影響され、従属してしまうという事態である。

****************************************

どうすればいいのか

このマスメディアによる問題設定とそれへの服従というメカニズムを糺すには、マスメディア自体が猛省し、問題設定能力を向上させる必要がある。マスメディアはそれほど強力な機制のもとに位置づけられているからだ。

だが、マスメディアの大部分は不勉強で浅薄な連中によって占められている。はっきり言えば、無能で無知蒙昧であることさえ知らないから、そもそも勉強しようとしない。学歴偏重や権威主義の視角からは、変貌する世界の潮流を読み解くだけの能力を身につけることはできないだろう。それどころか、嫉妬と復讐心に燃えて、彼らを批判する者を排除することにだけ力を注ぐようになる。同時に、脅迫や脅しによって、ディスインフォメーション工作にますます熱心になる。自分たちの無知蒙昧を悟られないようにするためだ。

もうこうなると、参政党でも、日本保守党でもかまわないから、このグロテスクなほど愚劣な連中を成敗しなければならないという思いに駆られてしまう。このとき、けしからんのは、自民党や立憲民主党、さらに日本共産党までがマヌケなオールドメディアを真正面から批判しないことである。この既成政党のボンクラさを知った、賢明なる有権者はもはやこんな連中を相手にしなくなっているのだ。

自民党や立民党のなかには、連載(101)や(102)でのべた私の意見に賛同する者もいるはずだ。そうであるならば、声を大にしてオールドメディアは糾弾すべきなのだ。このボンクラどもをまさに「覚醒」させるには、もうこれくらいの手段しか残されていないように思える。

「日航123便の垂直尾翼の引き上げとボイスレコーダーの開示」を公約にせよ

連載(101)に記した、「日航123便の垂直尾翼の引き上げとボイスレコーダーの開示」を選挙公約とするという提案は、前述した日米合同委員会という「日本における米軍の権利など法的地位を定めた日米地位協定の運用に関する協議機関」と無縁ではない。米軍機に対して、「アルトラブ」と呼ばれる、一定の範囲を上限・下限の高度をもって設定し、民間機を締め出して軍用の空域とする「空域制限」が日本では米軍専用として認められている。領空権の一部侵犯を日本国として認めているのだ。だが、「日本における米軍の権利などを定めた日米地位協定には、アルトラブの規定はない」(吉田敏浩著『追跡!謎の日米合同委員会』を参照)。こうしたなかで、日航123号墜落事件(事故)が起きた以上、この公約を実現すれば、そもそもの日米地位協定および日米合同委員会について真正面から国会で審議することが可能となるのだ。

そうである以上、日本の真の独立を願う右翼も必ずやこの公約に賛成してくれるだろう。そうであるならば、既成政党のなかにも、この公約を掲げる政党が出てきて当たり前だろう。そうならないのであれば、参政党や日本保守党に期待しようと思う。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)