キツい遠距離受講も小説家志望者による合評が最大の魅力(167-2)

社会・経済写真:横浜港を見下ろす小高い丘の上にある「港の見える丘公園」(1962年開園)からの眺望。

(インドへの一時帰国から日本に戻ってきましたので、タイトルはそのままです)

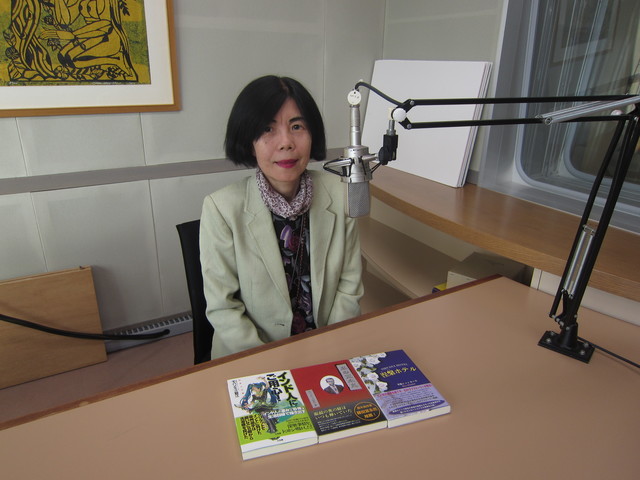

【モハンティ三智江のインドからの帰国記=2025年8月5日】前回、私が現在、月2回、横浜まで通っている小説教室(朝日カルチャーセンター主催の講師は元文芸誌編集長・根本昌夫)についてご報告したが(https://ginzanews.net/?page_id=72558)、その続編をお届けする。

第1期の6回(4月1日から6月17日まで)を終えての感想だが、受講生は20人ほどで(20代から70代まで男女の比率は半々)、初心者からセミプロ級までレベルにばらつきがあるものの、自身も作家をめざす小説愛好家の老若男女に批評してもらえるのは大変勉強になる。

中には評論家顔負けの深い読みで、的確な分析をする人もいて、自作のブラッシュアップにひじょうに役に立つ。

実は、金沢からの日帰り受講がしんどくて、継続するや否やだいぶん迷ったのだが、今止めると中途半端になるし、引き続き読んでもらいたい作品もあったので(特に書き下ろしの新作)、結局続けることにした。

とはいえ、夜行バス往復の日帰り受講は、いくら日印往復のハードな日程で鍛えられている私とてキツく、欲張りな私は弾丸ツアーまで組み入れ、かつ時には授業後の飲み会まで参加するもんだから、帰路のバスではヘロヘロ、もう死にそうと音を上げたくなる体たらくなんである。

この先、体力が続くかどうか心もとない次第だが、自主休講者も結構いるので、中盤のどの辺りかで中休みを取ることも考えている(作品のみ提出予定)。

写真:横浜にある「外国人墓地」(横浜市中区山手)は、19世紀から20世紀前半の日本における居留地に滞在し、そこで亡くなった外国人を埋葬するための墓地である。

2週間に1度の作品提出は実は任意で、他の受講生をみると、ひと月に1度で多い方、2、3カ月に1度ならまだしも、半年以上間が空いたり、中にはまったく出したことのない初心者もいる。

枚数も10枚くらいのショートから、20枚から30枚、60枚から70枚までの短編、それ以上の中編(一応200枚までとなっているが、ほかのクラスでは300枚以上の長編も)とさまざま、提出数は3作から6作、多いときは10作近くになり、私一人だけのこともあった(提出数が少ないときは、先生が課題図書を指定し、合評)。

私があえて毎回、提出を自らに課したのは、書き溜めた作品がいっぱいあって、こういう願ってもない機会にお蔵入りしている未発表の作品を読んでもらいたいとの思いからだ。長年、継子(ままこ)扱いされてきた「我が子」に日の目を見させてあげられるわけで、作者としてはうれしいし、読んでもらえると思うと、ワクワクする。40年以上書いてきて、若い頃は同人誌などに参加して、合評の機会はなくもなかったが、ここまでみっちり多方面から批評されるのは初めてなんである。

ノルマは自作の提出のみならず、受講生仲間の習作も読み込まなければならないから、二重に大変だ。3回目だったか、9作提出されたことがあって、自作だけでひいひい言っているのに、人の作品も読んで、時に課題図書まで評さなければならないから、疲労とストレスは溜まるばかり。

写真:「山手イタリア山庭園」(横浜市中区)にある瀟洒な西洋館。1880(明治13)年から1886(明治19)年までイタリア領事館が置かれたことから、「イタリア山」と呼ばれる。

私はフリーで時間の融通が効くからまだしも、学業や定職がある人は大変だと思う。実際、渡印歴があって拙作に理解を示してくれた40代後半の男性(自営業)も、キツいと漏らしていた(自作提出叶わず、1期で終了)。

というわけで、遠距離ゆえの日帰り受講がキツいとこぼしつつも、教室の魅力にハマってフラフラになりながらかろうじて続けている体たらく、受講生の中には2、3年続けている人はザラで(新宿教室にはそれ以上長期の猛者も)、その理由はよくわかる。2期目に入った私だが、この分では今年いっぱい続けてしまいそうな雲行きになってきた。

締切があると、自らを創作に追い込めるし、前作が褒められれば励みになり、貶されても、次は挽回するぞとチャレンジ、受講生作品のレベルが高いと、切磋琢磨、自作のブラッシュアップにも力が入り、レベルが引き上げられる。

とにかく、この教室の最大の魅力は、作家志望の小説愛好家に読んでもらえることで、各々の感性や世代の違いで賛否両論飛び交うが、ピンキリの批評を聞けることは、大きな学びになる。

写真:横浜港に面した「山下公園」(横浜市中区山下町、1930年開園)は広大な敷地に花が咲き乱れ、横浜市民の憩いの場。ベンチに座りながら海を眺めるのも一興(写真はインド水塔=インド式水飲み場の遺構)。

根本先生は、受講生の自主性を最大限に尊重し、時間があるときは、全員の意見を聞き、最後にプロの厳評で締めくくる。作品の長短所を的確に指摘する中、「小説は生きた言葉で書け」とか、「古い作品は捨てて今の創作を」など、発破をかけられ、毎回はっとさせられる気づきがあるのである。

(「インド発コロナ観戦記」は、92回から「インドからの帰国記」にしています。インドに在住する作家で「ホテル・ラブ&ライフ」を経営しているモハンティ三智江さんが現地の新型コロナウイルスの実情について書いてきましたが、92回からはインドからの「帰国記」として随時、掲載しています。

モハンティ三智江さんは福井県福井市生まれ、1987年にインドに移住し、翌1988年に現地男性(2019年秋に病死)と結婚、その後ホテルをオープン、文筆業との二足のわらじで、著書に「お気をつけてよい旅を!」(双葉社)、「インド人には、ご用心!」(三五館)などを刊行している。編集注は筆者と関係ありません)。

本記事は「銀座新聞ニュース」掲載されたモハンティ三智江さん記事の転載になります。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

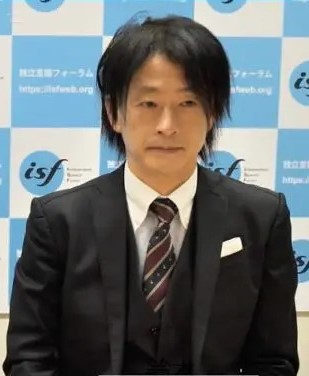

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。

ISF会員登録のご案内

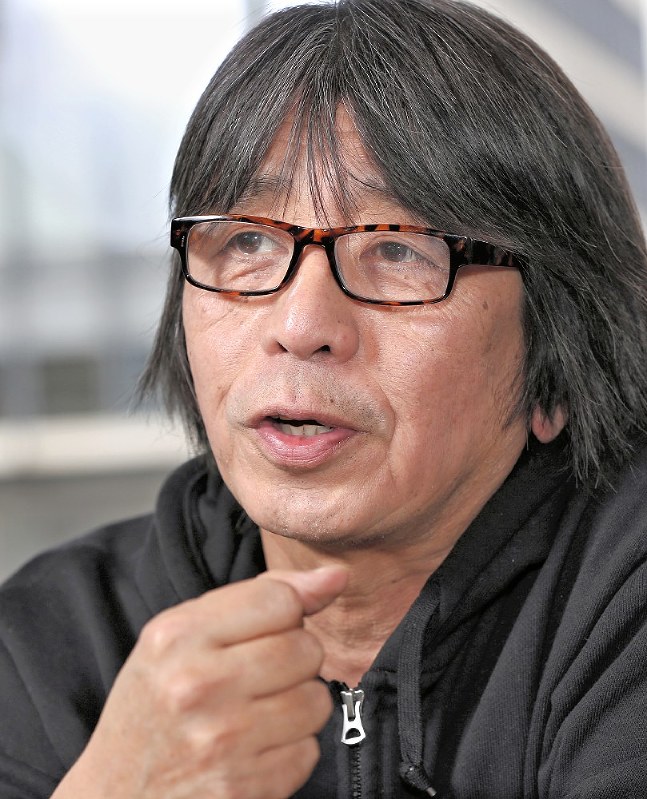

モハンティ三智江

モハンティ三智江

作家・エッセイスト、俳人。1987年インド移住、現地男性と結婚後ホテルオープン、文筆業の傍ら宿経営。著書には「お気をつけてよい旅を!」、「車の荒木鬼」、「インド人にはご用心!」、「涅槃ホテル」等。