☆寺島メソッド翻訳NEWS(2025年8月20日):アラスカ「プーチン=トランプ会談」を、様々なロシア知識人が多様に論評・分析

国際※元岐阜大学教授寺島隆吉先生による記号づけ英語教育法に則って開発された翻訳技術。大手メディアに載らない海外記事を翻訳し、紹介します。

ドナルド・トランプ米大統領(右)は、2025年8月15日、アラスカ州アンカレッジのエルメンドルフ・リチャードソン統合基地に到着したロシアのウラジーミル・プーチン大統領を出迎えた。© Andrew Harnik/Getty Images

ロシアのウラジーミル・プーチン大統領と米国のドナルド・トランプ大統領は、アラスカ州のエルメンドルフ・リチャードソン統合基地で会談し、トランプ大統領のホワイトハウス復帰後初の直接会談をおこなった。首脳会談はトランプ大統領の専用車内での短い一対一のやり取りから始まり、その後、両国代表団による長時間にわたる協議がおこなわれた。その後の共同記者会見で、両首脳は会談が建設的であったと述べ、次回の交渉への前向きな姿勢を示した。

RTは、首脳会談の結果がロシア側でどう受け止められているかについて、ロシアの第一線の専門家から見解を集め、この待ち望まれていた会談の雰囲気や象徴性、そして世界への潜在的な影響をまとめた。

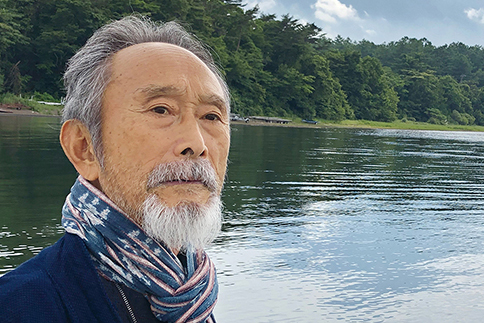

ロシア・イン・グローバル・アフェアーズ編集長、フョードル・ルキャノフ氏:

類推は常に不完全だが、アラスカ首脳会談は、約40年前のジュネーブにおけるミハイル・ゴルバチョフとロナルド・レーガンの初会談をどうしても想起させる。会談の内容がそうだったからではなく――むしろ内容は正反対だった――、その構成がそうだったからだ。当時と同じように、合意は成立しなかったものの、話し合いの段階は劇的に変化した。

トランプ氏は期待されていたような外交攻勢を出すには至らなかった。しかし、会談は決裂に終わることもなかった。立場をめぐる対立は続いている。1980年代の論理にしたがえば、次の節目は「レイキャビク・モーメント」となるかもしれない。1986年のような出来事だ。当時は合意には至らなかったものの、提案された考えは革新的で広範囲に及ぶものだった。真の突破口は、その後の1987年にワシントンでINF条約が調印されたときに訪れた。なおこの条約は、トランプ大統領の任期中に二段階に分けて破棄された。

今回は展開が速い。これは冷戦ではなく、もっと熱い戦争だ。首脳会談の間に1年もの間中断することはないだろう。何らかの形で、もっと早く次の動きが起こるだろう。批評家たちはアラスカでの会談をトランプの敗北だと言い張り、プーチン大統領が会談の速さと条件を決定した、と主張するだろう。確かにそのとおりだ。しかし、持続可能な成果を目指すならば、あらゆる問題に正面から取り組む以外に選択肢はない。

フョードル・ルキヤノフ。 © スプートニク/クリスティーナ・コルミリツィナ

アラスカで開始された過程が同じ精神で継続されれば、ジュネーブ会議後の状況とは逆の結果がもたらされる可能性がある。当時、レーガン大統領は米国政府の条件で冷戦終結を推進し、成功した。今日、議題に上がっているのは、米国の揺るぎない世界支配によって特徴づけられた冷戦時代後の終焉である。この変化は突然起こったものではなく、何年もかけて積み重ねられてきたものだが、今や頂点に達している。そして注目すべきは、この変化を求める声の多くが米国自身から生まれていることだ。かつてソ連が変革を求めたのも、主にソ連社会内部からだったのと同じことだ。

これまでと同様に、道のりは紆余曲折を辿っている。国内外を問わず、この流れを止めたり、逆転させようと企む関係者は数多く存在する。両大統領が本当に正しい方向に向かっていると信じているかどうかに、多くのことがかかっている。

最後に、もう一つ重要な点を述べよう。40年前のジュネーブで、変化の象徴といえば、両陣営の記者が初めて相手陣営の指導者に質問する機会を得た共同記者会見だった。透明性は、根深い問題を解決するために不可欠な手続きである、と考えられていた。しかし今回は、質問がなかったことが象徴的だ。どちらの指導者も質問に応じなかったのだ。真の外交は、ここ数十年、国際政治を蝕んできた、見世物的でしばしば破壊的な報道機関に訴える手法から遠ざかり、静寂の中に退こうとしている。ある意味では、秘密主義が復活しつつあると言えるだろう。

高等経済学院准教授ドミトリー・ノビコフ氏:

ロシアの利益の観点から見ると、アンカレッジ首脳会談はロシア側にとって比較的成功したと言える。2つの重要な点が際立っている。

ロシアは戦術的に、再び交渉の主導権を掌握することに成功した。クレムリンは、脅迫と圧力戦術に象徴される、危険なまでに高まり始めていたトランプ大統領の苛立ちを鎮めた。もしこの対立激化が続けば、ウクライナ交渉だけでなく、二国間関係正常化というより広範な展開も頓挫していた可能性があった。ロシア側は当初から、両方の交渉に慎重かつ忍耐強く臨んだ。それは、戦場での優位性が依然として高まっていたことに加え、問題の複雑さゆえに、まさにそれが求められていたからである。つまり、急ぐことも、過度に単純化することもない、ということだった。

戦略的には、双方とも優位に立った。核超大国間の有意義な対話の存在は、定義上、全体としてプラスであるからだ。米国側からの発信を見る限り、トランプ政権もこの見解を共有しているようだ。

この首脳会談は、私が以前から指摘してきた事実を裏付けるものとなった。トランプ氏はロシア側との関係修復に真剣に関心を持っているのだ。彼はロシアとの交渉を、欧州における自身の戦略的目標を達成するための、より安価で効率的な手段と捉えている。だからこそ、たとえそれがすぐに報道機関の支持を得たり、目覚ましい進展をもたらしたりしなくても、真剣な対話に前向きなのだ。

今後、アンカレッジ作戦の影響を真に試されるのは、トランプ政権が欧州同盟国やウクライナとどのように関わっていくかについて、だろう。これらの国は間違いなくトランプ氏を自国の戦略的枠組みに引き戻そうとするだろう。今後の対話の語調と内容は、アラスカで実際に何が達成されたのかを多く物語るだろう。

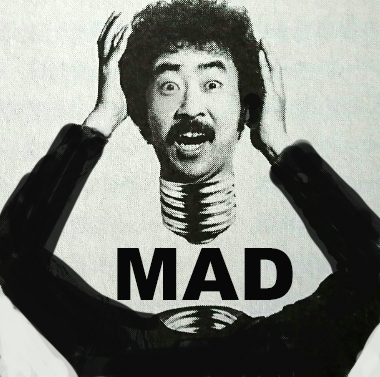

ウラジミール・コルニーロフ、政治専門家:

「アラスカで歴史的な握手」― 今朝、ヨーロッパの多くの新聞の一面を飾った見出しだ。公平を期すために言っておくと、これらの新聞のほとんどは首脳会談がまだ続いている間に印刷されたため、記事には意味のある分析が欠けていた。その結果、掲載された記事の多くは、身体表現や象徴的な身振り手振り、赤絨毯といった視覚的な要素に焦点を当てたものだった。

しかし、真の動きはオンラインや欧米のニュースチャンネルで展開されており、辛辣な意見や即座の解説が溢れかえっている。その多くは大混乱寸前で、中には完全に狂乱状態になっているものもある。

この反応の根底には、苦い真実がある。西側諸国は、ロシアとその大統領を孤立させようとする長年の努力が崩壊したことを受け入れつつあるのだ。これが、西側諸国の報道機関沼に渦巻く嘆きの根底にある原因だ。

ウラジミール・コルニーロフ。 © スプートニク/キリル・ザイコフ

西側諸国の分析を支配しているのは、一つの主題だ。ロシアはアラスカ首脳会談で望んでいた成果を得たのだ。これは、幅広い専門家や司会者の間で共通認識となっている。彼らの多くは、米ロ首脳の待望の共同記者会見で、一つも質問できなかったことへの不満を隠そうともしなかった。

首脳会談の具体的な政策成果がどのようなものになるにせよ、一つだけ疑いの余地がないことは、アラスカでの会議が国際舞台に新たな現実を定着させたということだ。

VGTRK(全ロシア国営テレビ・ラジオ放送会社)ニューヨーク支局長バレンティン・ボグダノフ氏:

エルメンドルフ=リチャードソン統合基地からの中継の最初の瞬間から、一つだけ明らかなことがあった。孤立化は失敗したということだ。赤絨毯レッドや戦闘機に挟まれた儀仗隊、握手、笑顔。すべてが、ロシアを再び世界舞台から退場させようとする試みというよりは、むしろロシアが世界舞台に復帰したかのようだった。

「ロシアの米国」は隣国同士の首脳会談の場を主催した。隣国同士が互いに拍手喝采を送った。滑走路には、2機の大統領専用機がベーリング海峡のダイオミード諸島のように接近して駐機していた。地理的にも外交的にも、接近の象徴性は失われていなかった。

失敗や醜聞に賭けた人々にとって、それは哀悼の日だった。今や彼らは、手に入るものなら何でも細かく批判している。中には、中止になったワーキングランチを冷遇の証拠として捉える者もいた。皮肉なことに、同じ声の多くは、そもそもトランプ大統領が打ち合わせ付き昼食に同意したことを弱さの表れだと批判していたばかりだった。

一方、身体表現の専門家たちは、両大統領がカメラの前に現れた瞬間から、視線を合わせてから握手する瞬間に至るまで、その微妙な振り付けを即座に分析した。プーチン大統領とトランプ大統領はすぐに同じ拍子を掴んだ。もちろん、いつもの面々が、彼らの拍子を崩そうと一斉に動き出すだろうが。

しかし、ホワイトハウス内では、当局者らが既に次回会合の開催を協議している。彼らの考えによれば、これはウクライナ問題を解くための突破口となる可能性がある。どうやら、米国側の問題意識は既に緩み始めているようだ。

国際政治経済戦略研究所所長エレナ・パニーナ氏:

エルメンドルフ・リチャードソン統合基地でおこなわれたドナルド・トランプとウラジーミル・プーチンの3時間にわたる会談は、単なる外交上の出会いにとどまらず、2025年の政治を決定づける出来事と言えるだろう。米国やロシア、欧州、そしてウクライナの外交政策の課題だけでなく、国内政治の議論をも左右することになるだろう。大統領専用車内での10分間の一対一の会談から、最後の握手まで、あらゆる瞬間が既に西側諸国の報道機関による解釈の材料となっている。

CNNの反応を考えてみていただきたい。彼らが最も大きく取り上げたのは、標準的な儀礼に反して、共同記者会見で最初に発言したのは司会者ではなくロシアの指導者だった、ということだった。外交において、こうした細部は決して些細なものではない。それは、礼儀正しさの表れ、あるいは対等さの表現といった、微妙な力関係の印として解釈されるものだ。

そして特筆すべきは、礼儀正しさが随所に見られたことで、これはすべての観察者が感じ取った点だった。過去6ヶ月間のトランプ大統領の会談と比べると、これは劇的な変化だった。ゼレンスキー大統領との会談のような激しい口論も、ドイツのメルツ首相に向けたような嘲笑的な攻撃も、ウルズラ・フォン・デア・ライエン氏やシリル・ラマポーザ氏のような人物との会談で見せたような、権力への執着も一切なかった。むしろ、両首脳は慎重に火種を回避しつつ、意図的な礼儀正しさと相互尊重を基調とした雰囲気だった。

エレナ・パニーナ。 © スプートニク/ウラジミール・アスタプコビッチ

では、突然の記者会見と中止になった昼食会をどう解釈すべきだろうか。高官外交において、正式な合意がないからといって、必ずしも会談が空虚なものだったとは限らない。それどころか、ウクライナへの武器輸出停止、対ロシア制裁の緩和、新たな分野別協力の道筋の開設といった中核課題について、トランプ大統領が即座に決断を下すことはできないのは明らかだ。議会の承認なしに、そしてNATO同盟国に確認することなく、決断を下すことはできない。

もちろん、アンカレッジは「新たなヤルタ」ではなかった。20世紀を決定づけた地政学的なチェスの試合を締めくくったような壮大な終盤戦ではなかった。しかし、それは別の何かかもしれない。米国政府とロシア政府の間の新たな戦略合戦における、力強く速度を保つ序盤となるかもしれない。計算された一連の動きによって展開されるゲーム。世界地図を塗り替えることはないかもしれないが、少なくとも最も緊張が高まった部分を鎮めることはできるだろう。

最初の動きは既におこなわれた。今、真の問題は、トランプ氏が直面する内外の制約を乗り越え、アラスカでのデビュー戦を本格的なゲームへと発展させることができるかどうかだ。

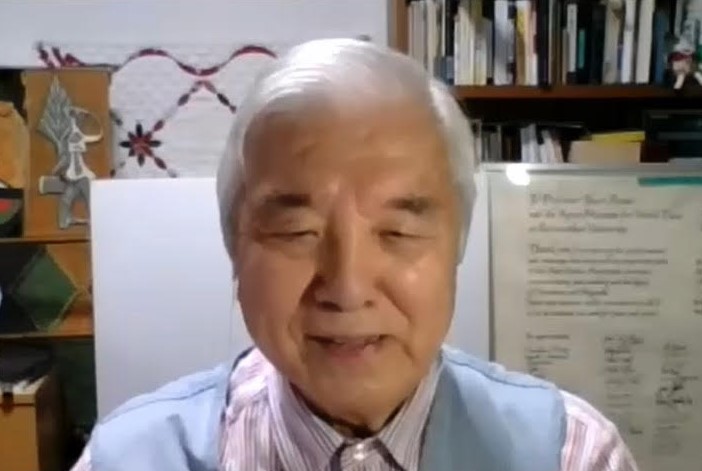

高等経済学院教授ティモフェイ・ボルダチェフ氏:

個人的には、この首脳会談でウクライナ紛争が解決するとは思っていなかった。この紛争は、欧州の安全保障体制全体を貫く、はるかに広範な危機の核心に過ぎない。

私にとって最も重要だと感じたのは、会談そのものの精神だった。35年間の緊張の蓄積を経て、米ロ対立は――少なくともドナルド・トランプ政権下では――より文明的な枠組みへと方向転換しつつある。両陣営は依然として、それぞれの制約と国内の限界の中で行動している。しかし、決定的に重要なのは、米国がロシアの「戦略的敗北」を追求したり、完全に孤立させようとしたりする考えを棚上げにしたことだ。この変化は根深いものだ。紛争をこのように絶対的で実存的な観点から捉えることで、紛争は解決不可能なものとなっていた。国際関係の領域から、むしろ十字軍に近いものへと移行してしまっていたのだ。

ティモフェイ・ボルダチェフ。 © スプートニク/エフゲニー・ビヤトフ

この変化は新たな現実の出現を示唆している。紛争は依然として続いており、軍事技術的な側面は当面続く可能性が高い。しかし、もはや道徳的あるいは存亡をかけた闘争として扱われることはない。大国政治の歴史において、深く根付いてはいるものの、通常の紛争となっているのだ。そして、だからこそ、紛争は解決可能なものとなっているのだ。

もはや、それを継続させる形而上学的あるいは政治思想的な理由は存在しない。あるのは、利害の相違と状況的な圧力だけだ。米国政府の場合、その圧力は過剰な国際的影響力と持続不可能な戦略的賭けに起因している。こうした負担が早ければ早いほど、私たちは有意義な成果に近づくだろう。

ロシア国際問題評議会の軍事専門家、イリヤ・クラムニク氏:

残念ながら、西側諸国内部の分裂が主な原因で、現時点では既成の和平協定の締結は不可能だ。

これから先が最も困難な部分だ。ロシアと米国の大統領間の協議がどれほど実りあるものであったとしても、ウクライナ和平にはEU諸国の関与が不可欠となる。EU全体、そして主要加盟国それぞれの立場を考えると、現状ではそれはほぼ考えられない。

トランプ大統領自身の「まだ合意はない」という言葉と、ゼレンスキー大統領と欧州の首脳らと接触する意向表明は、彼がこの現実を理解していることを示唆している。

イリヤ・クラムニク。 © スプートニク/グリゴリー・シソエフ

同時に、米国とロシアはウクライナ戦争以外にも議論すべき点がたくさんあることは明らかだ。両大統領は幅広い分野における相互利益を認めており、継続的な二国間接触の存在がそれを裏付けている。

そのため、私は両陣営が、進行中の紛争とは無関係な問題も含めて、ある程度の理解に達することを期待していた。戦争そのものを終わらせるには、段階的な過程が必要になるでしょう。

アンカレッジで実際に起こったことは、まさにこれだ。今はヨーロッパがどう反応するか、そしてもちろん、和平枠組み案が最終的にどのような形になるかを見守るしかない。

政治評論家セルゲイ・ポレタエフ氏:

最も可能性の高い結果は、まさに私たちが得たもの、つまり話し合いを続けるという合意だった。

主な問題は二つある。第一に、トランプ氏は自らを紛争の当事者とは見なしておらず、争いに介入したくないと考えている。一方、プーチン氏は(私の見解では正しく)異なる見解を持っている。プーチン氏は、戦争を終結させるために必要な決定的な決断を下せるのはトランプ氏だけだと信じており、今もそれを主張し続けている。もしアンカレッジでこの件に関して何らかの動きがあれば、真の進展が見込めるかもしれない。

二つ目の問題は、欧州とウクライナだ。今のところ、両国は戦争継続に固執している。そして、外交だけではこの状況を変えることはできないと私は考えている。それは戦場で決まるのだ。遅かれ早かれ、現地の状況が、ロシアや米国、欧州、そしてウクライナの四者にとって新たな共通の現実を形作ることになるだろう。

そして、事態の進展状況から判断すると、その現実は欧州・ウクライナの見解よりもロシアの見解に近いものになる可能性が高い。その時こそトランプ氏が合意に至る時だが、それ以前にはあり得ない。

ヴァルダイ・クラブの計画部長イヴァン・ティモフェエフ氏:

この首脳会談で画期的な合意が得られるとは誰も現実的に予想していなかったものの、全体的な雰囲気は明らかに前向きだった。会談は楽観的な雰囲気で幕を閉じ、双方が緊張緩和に向けて前進を続け、米露関係におけるより広範な協力分野を模索する意欲を示した。つまり、これは今後も継続されるべき過程なのだ。

両首脳は、当然期待し得る全てを実現したと私は信じている。ロシアは中核的な立場を堅持しつつも、対話を継続した。一方、米国は自らが望む平和、すなわち、政治的に何の成果ももたらさない地政学的資産への資源投入を止められる平和に一歩近づいた。その意味で、双方にとって今回の会談は勝利と言えるだろう。

直ちに制裁が発動されることはないだろう。少なくとも数週間は現状維持が続くだろう。その後の展開は、対話が安定的かつ建設的に継続されるかどうかにかかっている。特に和解条件をめぐる具体的な協議が続き、それが実を結び始めれば、制裁措置に関して多少なりとも前向きな変化が見られるかもしれない。

イワン・ティモフェエフ氏© スプートニク/ウラジミール・トレフィロフ

しかし、何らかの理由でこの過程が停滞したり崩壊したりした場合、新たな圧力がかかる危険が高まるだろう。その場合、トランプ大統領が以前に提案した、いわゆる「二次関税」、つまりロシア産原材料を購入する第三国への関税引き上げが実施される可能性が高いだろう。また、ロシアのエネルギー部門をある程度標的とした新たな制裁措置も検討される可能性がある。

とはいえ、米国とその同盟諸国が既にロシアに対して相当な範囲の制限を課していることは注目すべき点だ。ロシア側は新たな激化措置に容易に屈することはない。しかし、だからといって更なる制裁が全くないわけではない。むしろ、依然として現実的な可能性として残っているのだ。

政治評論家パベル・ドゥブラフスキー氏:

ロシアは首脳会談を終えて、米国よりも強い印象を受けた。トランプ大統領は会談を「10点満点」と評したかもしれないが、実際には疲れ果て、苛立ちを募らせているように見えた。

それはおそらく、彼がアンカレッジ入りするにあたり、二つの明確な目標を持っていたからだろう。一つ目は、ロシア側から断固たる「ノー」を取り付け、ウクライナ和平交渉から完全に手を引いて、それを支持基盤の勝利のように見せかけることだった。「私はあなたたちの税金を削減し、外国との関わり合いを断ち切ります。いいですか、私はこれに時間もお金も無駄にしませんでした」と。二つ目は、はるかに野心的な目標だった。何らかの停戦、たとえ一時的なものであっても、何らかの形で合意を成立させることだった。一ヶ月間の停戦、象徴的な一歩、外交的勢いの象徴として提示できるものなら何でも。しかし、彼は何の収穫もなしにアンカレッジを去った。

対照的に、ロシア側は冷静かつ戦略的な姿勢を示した。国際外交への理解を示すと同時に、米国の国内政治にも配慮を示した。ウクライナの内政動向にも言及し、ウクライナと欧州の同盟諸国に対し、交渉を妨害しないよう呼びかけた。この慎重かつ外向きの姿勢は、それ自体が外交的勝利と言えるだろう。

パベル・ドゥブラフスキー氏© 2025, ドゥブラフスキー・パベル・ウラジミロヴィッチ

最も注目すべき展開の一つは、プーチン大統領の発言内容の変化だった。彼は初めてウクライナ自身の安全保障について公然と語った。これはトランプ大統領が強く求め、プーチン大統領が関与することに同意した可能性が高い。これは、領土問題や安全保障といった、長らく禁忌視されてきた問題について、今後協議がおこなわれる可能性を示唆している。

トランプ大統領がモスクワ訪問に前向きかどうかは依然として不透明だ。彼にとって政治的危険を伴う可能性があるからだ。しかし、ロシアが狭い外交的枠組みを破ったことは既に明らかだ。過去3年間、西側諸国はロシアとはウクライナ問題のみについて話し合うべきだと主張してきた。この原則はEUと前米政権の双方を導いてきた。そして今、議題は広がっている。

ウクライナはもはや唯一の議題ではない。この変化自体がロシア外交にとって大きな成果であり、対話の枠組みを再構築し、今日の国際政治におけるロシア側の認識を再構築した。

※なお、本稿は、寺島メソッド翻訳NEWS http://tmmethod.blog.fc2.com/

の中の「アラスカ「プーチン=トランプ会談」を、様々なロシア知識人が多様に論評・分析」(2025年8月20日)

からの転載であることをお断りします。

また英文原稿はこちらです⇒‘No blitzkrieg, no defeat’ What Russia’s commmentariat is saying after the Putin-Trump summit

RTは、首脳会談への反応と、それが米国政府やロシア政府、そして世界の勢力均衡に何を意味するかをまとめた。

出典:RT 2025年8月16日https://www.rt.com/russia/623068-russian-reactions-to-putin-trump-talks/