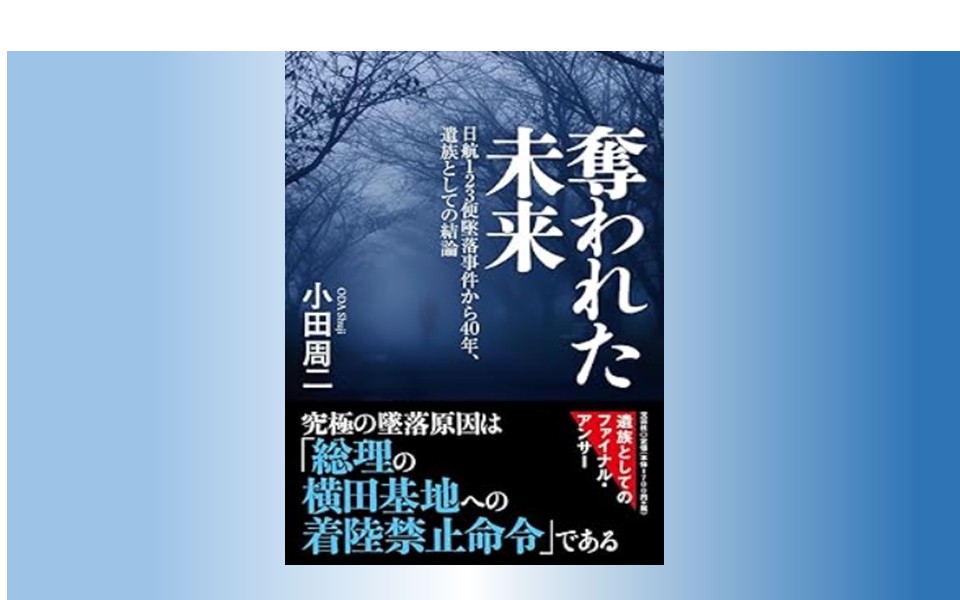

書評 小田周二著「奪われた未来 日航123便墜落事件から40年、遺族としての 結論」(文芸社)

映画・書籍の紹介・批評今年は日航123便が墜落してから40年目の節目ということもあり、関連図書の発刊が多かった。中でも、以前に書評を書いた青山透子氏の「日航123便墜落事件 四十年の真実」(河出書房新社)は読み応えのある力作だったが、今回読んだ小田周二著「奪われた未来 日航123便墜落事件から40年、遺族としての結論」(文芸社)も実に感銘深い本だった。なお青山氏の著作名と紛らわしい「日航123便墜落事件 四十年目の真実」なる著作も出ているが、こちらは私の感想では論評に値しないので、ここでは省略する。

さて小田氏の4冊目のこの本は、著者本人が書かれている通り、これまでの「集大成」と言って過言でない出来である。全308ページの力作だが、内容充実、一気に読ませてしまう。まずは15ページにわたる「まえがき」が凄い。事件の発端から現在の状況までを一望し、本書の見事な要約になっている。大げさな感情的表現を避けた抑制の効いた文体だが、遺族としての悲しみや怒りが、行間からひしひしと滲み出てくる気がした。最初は突然我が子を二人も失った悲嘆と絶望の最中にあった著者が、次第に何かが「おかしい」と感じ始め、自分で調査と勉強を開始する。その勉強ぶりは凄まじく、我が子を失った悲しみと怒りが執念と化して、常人には不可能と思えるほどの行動力を生んだのだと知らされる。その過程で得られた知見をまとめたのが本書だと、このまえがきで良く分かる。

そして第1章は仮説「日航123便墜落事件」と名付けられ、著者が考える事件の全過程が示される。その仮説によれば、墜落にいたる過程だけでも三つの事件で構成される「事件」であり「犯罪」だとされる。その三つの事件は、これまでマスコミで流布されてきた「日航ジャンボ機墜落事故」のストーリーとは全く異なる、衝撃的な内容だ。これが荒唐無稽な「陰謀論」に見えるかも知れないとは、著者本人が書いている通りだ。

第一の事件は、最初に垂直尾翼が破損した原因に関してである。事故調査報告書ではこの時に圧力隔壁が破損して猛烈な風が吹いたため尾翼が破損したとされているが、この説が成り立たないことは後の章で述べられる。ここでの仮説は、自衛隊の無人曳航標的機が123便に衝突したとするものだ。まさに「荒唐無稽」に見えるかも知れないが、それを裏付ける状況証拠や証言が多数あり、本書ではそれらが全て開示されている。ここで注意すべきは、この垂直尾翼破損で123便は大きな損傷を被ったが、墜落は免れて、クルーは不自由ながらも何とか機体を操る方法を見出していたことである。垂直尾翼が破壊されてから32分間も飛び続けたことがその証拠である。

そうであれば、羽田への帰還、あるいはより近い横田基地への不時着陸も技術的に可能だったはずなのに、それが達成されなかった点に、著者は第二の事件を見る。それは、横田基地への着陸の妨害である。実際、123便は横田基地まで2分30秒ほどの相模湖上空まで来ていた。墜落で亡くなった乗客も「機体は水平で安定している。着陸が心配だ。スチュワーデスは冷静だ」と書き残している。どう見ても、着陸寸前だったのだ。それなのに123便は急に進路を変えて横田を離れてしまう。この時に何が起きていたか?現在までに公開されているボイスレコーダー記録では、この辺の詳細がまるで分からない。小田氏の考えでは、この時に自衛隊機が強硬な着陸中止命令を出したとする。その根拠も示されている。

そして第三の事件は、高度3000mを水平飛行していた123便が、突然激しい横揺れを受け、この時に第4エンジンと水平尾翼を破損し、1分も経たないうちに墜落に至る過程である。一体何が起きたのか?これも事故調査報告書には何も書かれていないが、これこそ123便墜落の直接原因であり、必ず究明されなければならない事象である。ここでも、衝撃的な仮説が示される。

第2章「調査報告書」の虚構 では、事故調が1987年にまとめた事故調査報告書を検証し、そこで無視された多くの証言やデータによる論理矛盾を浮き彫りにした内容である。この章では、第1章で示された仮説=3つの「事件」を、調査報告書内容を逐一検討した上で、各種証言や得られた事実などによって否定することで仮説を裏付けると言う内容になっている。その中で重要な指摘と言えるのは、事故調査報告書の内容が前橋地方検察庁によって明確に批判され、信憑性に大きな疑義が唱えられたと言う事実だ。つまり、小田氏や青山透子氏らが疑義を示すはるか以前に、検察当局がその内容を厳しく批判した報告書なのである。さらには、この報告書には123便の墜落原因がひとことも書かれていないという、驚きの事実がある。まさかと思われる方は、実際にお読みになると良い。小田氏は、この報告書を穴の開くほど読まれた方である。

この第2章は少し長いが、3つの「事件」を一つずつ解きほぐして行く過程でもあり、逐一の紹介は省略する。この章は、読者にじっくり味読していただきたい。第1章で記述された内容が、ほぼ必然的な「仮説」である理由が納得できるであろう。なおついでながら、私は今年3月に出された米山猛・安河内正也「フライトレコーダーは語る 技術者が挑む日航123便墜落の真相」(Amazon出版)も読み、フライトレコーダー記録から読み取れる種々の計算による推測結果が、ほぼ全部小田氏の「仮説」を支持していることを確認した。小田氏の推論は決して荒唐無稽なものではなく、科学・技術的な裏付けを持ったものであることを強調したい。

続く第3章偽りの捜索救助 では、生存者の証言から墜落直後のスゲノ沢の模様を確認し、次いで当時の日本政府が「捜索救助」とどのように向き合っていたのかを振り返る。そして、墜落の18時56分からじつに10時間近く経った翌朝5時37分にようやく事故現場が「公式に」確認される。しかし実際には、非公式には墜落直後から現場が特定されていたことは、種々の証言や状況証拠から明らかだ。この遅れに遅れた救助活動の実態こそ、当時の日本政府の基本的な姿勢を示している。なぜなら政府は「生存者はおられないだろう」との前提に立っていたからだ。常識的には、何はともあれ一刻も早く生存者を捜し出すことこそ、第一の任務であるべきだったのに、この不可解な対応は何だろうと、遺族ならずとも思えるはずだ。まるで「乗客には生きていて欲しくなかった」かのようにさえ見えてしまう。実際、生存者を救出したのは自衛隊ではなく地元の消防団員らであり、かつ4名が発見されたのは10時45分頃だったのに、自衛隊のヘリで病院に収容されたのが13時過ぎと言う、途方もない時間が費やされたのだ。この、意図的にも思える、墜落現場の特定の遅れと救助活動の緩慢さは、小田氏によれば全部が一つに繋がった対応なのである。この章にはその詳細が語られている。小田氏は遺族の一人だったので、それらを全て身を以て体験しており、描写も実にリアルである。遺体の「二度焼き」その他、衝撃的な事実が明らかにされている。

第4章偽装された「加害者」では、日本航空の事故後の対応と立場に論理的な矛盾があることが鋭く指摘される。それは端的に言えば「なぜ、日本航空は遺族に対して補償をするのか?」と言う、素朴でかつ根本的な疑問だ。「補償」というからには、同社が「加害者」であることが客観的に明らかにされなければならないが、裁判でも誰一人「加害者」は認定されなかった事実がある。もし、事故調査報告書の言うとおり圧力隔壁破壊が墜落原因であるならば、事故の「主犯」は修理ミスを犯したボーイング社であり、日航は損害賠償を請求できるはずである。ミスを見抜けなかった日航や運輸省航空局にも一定の責めがあるとしても。しかし実際には、ボーイング社からその種の賠償責任が支払われた事実はないし、犠牲者の慰霊施設建設にもお金を支払った形跡もない。いつの間にか、慰霊等の主体は日本航空になり、加害者は日航であるかのように見えている。しかし上記のように、正式には日航は「加害者」とは認定されていない。遺族としての小田氏は、後になってこの矛盾に気づき、日本航空の「補償」の意味を考え始める。

日航が遺族に「見舞金」を支払ったのは、犠牲者の葬儀などが行われた事故後の早い時期である。しかしこの時期には、事故の原因調査も責任者の捜査も進んでいなかった。つまり何が原因で墜落し、故に誰が責任を負うべきなのかが明確にならないうちに、遺族一人当り150万円と言う「見舞金」が支払われたことになる。しかも後になって「補償金」が支払われる際には、その分を差し引くと言うセコいこともやっている。実際には、多くの遺族が、この「補償金」を受け取ったことで「和解」が成立したものと見なされ、それ以後一切の交渉や再調査の申し入れなどが拒絶される「根拠」となった。つまりこの「補償金」は事故の真相究明に対する高い障壁として機能することになる。これこそ、日本航空が目的としたことだったと、次のように小田氏は指摘する。曰く「日本航空による「加害者」の自演と補償の提起は、事件の本質から人々の目をそらすための大がかりな隠蔽だった。その隠蔽の象徴とも言えるのが、日本航空が補償と引き換えに手に入れた「和解」という免罪符が果たした役割である。それは後年、123便墜落事件の真相の究明を阻む力として機能することとなった。」

もう一つ、この章ではさらに重要な指摘がある。本文のママ引用しよう。「秘匿性の高い事件の場合、軍事組織や政府中枢からの命令は記録には残らない。遺族を含めて一般市民は、発生した事象からの類推でしか事件を読み解くことはできない。権力を握る関係者が口をつぐみ、証拠類が秘匿された事件の場合、市民の側から真相をめぐる議論を提起すれば、それが陰謀論めいて見えるのは当然のことである。それに対して「その主張の根拠を示せ」と居直るのは、権力者の常套手段と言うべきであろう。この告訴の場合、示された嫌疑に基づいて捜査を始め、証拠を集めるのは検察の仕事なのである。力を持たない遺族、市民は、「証拠を示せ」という言葉にひるむことなく、主張し続けなければならない。」私は、この力強く説得力のある言葉に打たれる。

実際、「証拠を示せ」と言うならばまず、真相究明の決定的な証拠であるフライトレコーダーとボイスレコーダーの生データを、衆人環視の元で公開、あるいは第三国にて開示すべきであり、その実施責任を負うのは日本政府である。

第5章事件の隠蔽構造 は比較的短い、本書のまとめである。言わば、事件の真相を隠蔽することに関する俯瞰的構造=遺族や国民の前に張り巡らされた複層的な隠蔽の「からくり」を、再確認する章と言える。内容的には、上記してきた内容そのものなので、ここでは繰り返さない。

最後に、遺族会「8・12連絡会」としての声明が紹介されている。今から10年前の2015年に出されたものだが、その中に「何故、事故が起きたのか。何が、愛する人の命を奪ったのか。もしかしたら、助かったのではないのかー。それらの原因や理由や可能性を明らかに出来なければ、愛する人の死を納得することが出来ず、再び空の悲劇が起こるのを防ぐことも出来ません。事故の真実が明らかにならない限り、私たちは心から悲しむことは出来ないのです。」とある。

小田氏は「連絡会の決意が、このような形で表明されたことは大きな驚きであり、勇気づけられる発見であった。」とサラリと書かれているが、私は少し違う感想を抱く。この10年の間に、この「連絡会」は何か真相究明のための活動をしたのだろうか? 特にこの声明の少し前、2013年には事故調査委員会が新たに公表した資料に「異常外力着力」が明記されており、圧力隔壁破壊説に重大な疑義が生じていた時期である。新たな真相の解明を求めて、海底に沈む尾翼の引き上げやボイスレコーダーやフライトレコーダーの公開を求めなかったのは何故だろうか? 私は「連絡会」も、上の声明の通りであるならば、小田氏とともに真相究明のために闘うべきだったのに、と少し残念に思うのである。

以上、小田周二氏の4冊目の本書は、この墜落事件の全貌を、市民レベルで知りうる範囲の極限まで突き詰めて解明しようとした労作であり、多くの国民が読むべき必読書であると思う。もしも本書を「陰謀論」扱いするのであれば、少なくとも本書のレベルの科学・技術・論理的根拠の提示がなければならない。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

松田 智(市民記者)

松田 智(市民記者)

まつだ・さとし 1954年生まれ。元静岡大学工学部教員。京都大学工学部卒、東京工業大学(現:東京科学大学)大学院博士課程(化学環境工学専攻)修了。ISF独立言論フォーラム会員。最近の著書に「SDGsエコバブルの終焉(分担執筆)」(宝島社。2024年6月)。記事内容は全て私個人の見解。主な論文等は、以下を参照。https://researchmap.jp/read0101407。なお、言論サイト「アゴラ」に載せた論考は以下を参照。https://agora-web.jp/archives/author/matsuda-satoshi