「知られざる地政学」連載(105):ウクライナ和平への近くて遠い道(下)

国際

「知られざる地政学」連載(105):ウクライナ和平への近くて遠い道(上)はこちら

オールドメディアの不誠実

困った問題は、ゼレンスキーや欧州指導者と同じ基本認識をオールドメディア全般がいまでも抱きつづけている点だ。その結果、オールドメディアは、「目に見えて戦争に負けている」ウクライナの状況を故意に報道しないようにしてきた。8月18日公開の拙稿「メディアが報じない米ロ会談の真実「プーチンはここまで譲歩した」」において、「「テレグラフ」の注目すべき報道」で紹介したように、ようやく一部のオールドメディアもウクライナの負け戦を報じるようになってきただけだ。しかし、相変わらず、敗色濃厚を認めようとしない報道が目立つ(しかも、リベラルデモクラシーの欺瞞を批判することさえできずにいる)。

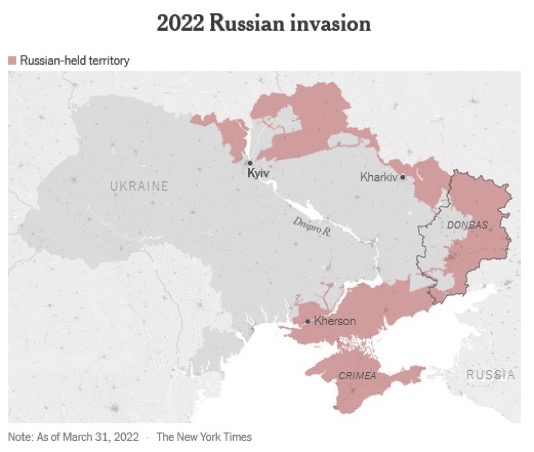

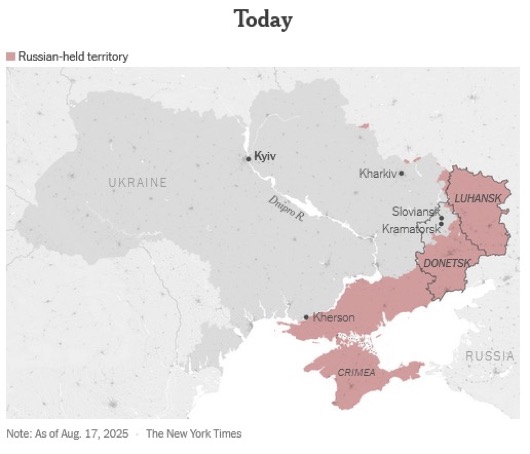

たとえば、8月19日付のNYTによると、下の地図①と②からわかるように、2022年2月24日からはじまったロシアによるウクライナ全面侵攻後の3月31日にロシアが占領した領土に比べると、現在のロシアの占領地域はむしろ減少している。どうやらロシアによる占領地域だけを取り上げて、ロシアは大して勝っていない、あるいは、ウクライナは負けていないと主張しようとしているようにみえる。

地図① 2022年3月31日現在のロシアによる占領地域

地図② 2025年8月17日現在のロシアによる占領地域

(出所)いずれも、https://www.nytimes.com/interactive/2025/08/19/world/europe/ukraine-russia-frontline-maps.html

だが、オールドメディアの大多数は、ウクライナにおける「バス化」(無理やり強制的に動員兵とするためにバスに押し込んで強制連行するやり方)の実態や、これに対する住民の反発について報道しない。ウクライナ市民の士気の低下や、脱走兵の急増などについても、報道しない。ウクライナの厭戦気分の高まりを報じないことで、まだまだウクライナが戦争を継続できるかのような誤解を西側の人々に与えている。

看過できないゼレンスキー政権の悪辣非道

もっとも最近のゼレンスキー政権の悪辣非道な政策を紹介しておこう。これもまた、西側の大多数は知らない。オールドメディアが報じない結果である。

それは、8月21日、ゼレンスキー内閣が国会に、戒厳令中に違法に国境を越えた場合の刑事責任をウクライナに導入する法案13673号を提出したことである。法案に添付された説明書きによれば、「現在、兵役義務のある者(徴兵、予備役)がウクライナの州境を不法に通過した場合、行政犯罪法典第204条第1項により行政責任を問われるのみであるが、このような通過が増加の一途をたどっているため、これでは十分な懲罰効果や予防効果が得られない」。しかも、「ロシアによる本格的なウクライナ侵攻がはじまって以来、2022年2月24日から2025年3月31日までの期間だけで、ウクライナの国境警備隊は18歳から60歳の男性(徴兵、予備役)約4万3000人を検出、拘束した。さらに、4000人以上の人々が、戒厳令下で国境を通過するための架空の書類を持って検問所で国境を通過したことが発覚した」、とも説明書に書かれている。

このため、刑事責任を導入することで、戦争忌避者による国外流出を抑止しようというわけだ。法案では、戒厳令中の不法越境や不法越境未遂を11万9000~17万フリヴニャ(2800~4100ドル)の罰金または3年以下の禁固刑で罰することを提案している。ただし、ウクライナの国境を越えてから3カ月以内にウクライナの領土に戻り、この犯罪の疑いが通告される前に、自発的に法執行機関に起きたことを報告した場合、犯罪の刑事責任は免除されるという。兵役義務者や予備役が戒厳令中の海外滞在条件に違反した場合、3万4000~5万1000フリヴニャの罰金または3~5年の禁固刑が科される。

これまで、刑事責任を問われなかったことそのものが緩すぎたのだと感じるかもしれない。ただ、いきなり18歳以上60歳未満のウクライナ男性の出国を禁止したため、それに従わない者への罰則規定は未整備だったと考えられる。ウクライナの場合、ロシア侵攻がはじまった2月24日、「ウクライナにおける戒厳令の発動について」が大統領令第64/2022号として発動される。クライナ国家安全保障・国防評議会(NSDC)の提案により、ウクライナ憲法第106条第1部20項、ウクライナ法「戒厳令の法的体制について」に従って決議されたもので、2022年2月24日午前05.30から30日間、ウクライナに戒厳令を発令するとされた。その3項では、「ウクライナにおける戒厳令の導入に鑑み、暫定的に、戒厳令の法的体制の期間中、ウクライナ憲法第30条〜34条、38条、39条、41条〜44条、53条に定める個人および市民の憲法上の権利および自由は、妨害されうるものとする」と規定されている。これに基づいて、同日、セルギー・デイネコ国境警備局長官は憲法第33条の「法に定められた制限を除き、ウクライナ領土に合法的にいる者は、移動の自由、居住地選択の自由、ウクライナ領土から出る自由を有す」との規定に制限を加えて、18歳以上60歳未満のウクライナ人男性の出国を禁止する命令を出したのだ。

この有無を言わさぬ厳しい統制こそ、ゼレンスキー政権の本質をよく示している。だからこそ、拙著『ウクライナ3.0』のなかで、つぎのように書いておいた(27頁)。

「主権国家に戦争を忌避して出国しようとする国民の自由を奪うだけの合理性があるのだろうか。しかも、そこに男女差別を持ち込んで、無理やり戦争に協力させようとするだけの権力が主権国家に与えられていいものなのだろうか。」

法案の恐ろしさ

3年半以上も戒厳令がつづく戦争状態にあるなかで、今回、ようやくゼレンスキー政権が戒厳令中に違法に国境を越えた場合の刑事責任をウクライナに導入しようとするのには、それなりの理由がある。最大の理由は、負け戦を忌避するために、国外逃亡をはかる者が急増していることへの対策だろう。兵員としての動員令を出しても、出頭しない者が増えており、その結果として、「バス化」という強硬手段が広範にとられるようになっているからこそ、「バス化」への反発も広がっているのだ。

兵員不足への対策として、政府は、2025年2月になって、「18-24歳契約」プロジェクトを開始した。2024年4月、ゼレンスキーは、強制動員の対象となる男性の年齢を27歳から25歳に引き下げたが、25歳未満でも18歳以上であれば、自発的に入隊できるようにしたのである。さらに、ゼレンスキーは7月29日、60歳以上のウクライナ国民が戒厳令中に自発的に軍に入隊することを認める法案に署名した(「キーウ・インディペンデント」を参照)。新法の下では、60歳以上の人は、医療委員会に合格し、部隊指揮官の承認を受ければ、1年間の兵役契約を結ぶことができる。法律では兵役に就ける年齢の上限は定められていないが、戒厳令が終了すれば、すべての契約は自動的に無効となる。強制動員の年齢を23歳まで引き下げる可能性もある。

こうした厭戦気分の広がりを抑えるための法案のもつ意味や影響は大きい。ここでは、「ウクライナからの逃亡に対する刑事責任の導入は、いくつかの重大かつ深刻な結果をもたらすだろう」という、政治学者で、ウクライナ未来研究所の国際・国内政治の専門家ユーリー・ポマネンコの見解を紹介しておきたい。それは、六つある。

第一に、出国を希望する人々の逃亡費用がさらに増加する。ゆえに、国外逃亡の抑止につながる可能性がある。

第二に、すでに国外に出た人々を犯罪化することで、ウクライナは彼らに戻ってくる動機を完全に奪う。大多数は戻らないため、国籍を放棄する手続きを早めるだけのことだ。

第三に、犯罪化により、欧州諸国にこれらの市民の引き渡しを請求することが可能になる。

第四に、国境越えの逃亡に対して、国家は武器の使用を厭わなくなり、国境での暴力の急増が予想される。国境警備員の人数を増やす必要性が高まる。

第五に、自国民に対する暴力の基準を引き上げることで、国家は自らの正当性を失い、武装蜂起などの抵抗形態の可能性が急激に高まる。

第六に、この法案は出国を制限することで住民を支配しようとする異議弾圧体制を確立することをねらいとしており、実質的に独裁体制が形成されつつあると言える。

ゼレンスキーによる別の悪行

もう一つ、ゼレンスキーの悪行を書いておこう。思い出してほしいのは、ゼレンスキーが7月22日に国家反腐敗局(NABU)と特別反腐敗検察(SAPOないしSAP)を検事総長に従属させる立法化を行ったことに対して、欧州諸国からの厳しい反発を受けて、31日にはそれらの独立性を回復する法律を制定せざるを得なくなったことである。

この傍若無人なゼレンスキーの態度は、実は変わっていない。彼はいま、NABU潰しに躍起になっているのだ。8月19日、ゼレンスキーの息のかかっているウクライナ保安局(SBU)がロシアのために働き、NABUに影響を与えたと非難しているフョードル・フリステンコ議員がウクライナへの身柄引き渡しの要請により、アラブ首長国連邦(UAE)で拘束された。

SBUが公表した資料では、フリステンコとNABUの2人の重要な刑事との関係が言及されている。ルスラン・マゴメドラスロフ刑事は、大統領の側近であるティムール・ミンディッチの事件を担当し、とくに彼の自宅の盗聴を組織した。その結果、「連載(102)愚劣なオールドメディア:TBSのディスインフォメーション工作を例にして」(上、下)に書いたように、ゼレンスキーを含むゼレンスキー政権中枢の不法行為が明らかになる可能性がある。

フリステンコは、①マゴメドラスロフがミンディッチの事件を捜査していたこと、②彼のアパート(ゼレンスキーがよく訪れていた)に盗聴器を仕掛けたのは汚職撲滅のためではなく、FSBの指示で最高司令官とその側近の会話を盗聴するためだったこと――を証言しなければならなくなる。もしそうなれば、「ロシア工作員との戦い」を口実に、ゼレンスキー政権の不正を暴こうとする刑事たちを一掃し、場合によっては首のすげ替えをはじめる口実をゼレンスキーが手にすることになる。

【欧州指導者の立場】

欧州指導者は、ウクライナが「目に見えて戦争に負けている」事実を見ないようにしている。彼らは、戦争を継続すれば、数年先には、ロシアが弱体化し、もしかするとプーチン政権の打倒さえ可能になる、とまったく根拠なしに信じているようにみえる。

オールドメディアはこうした無能な政治家の意向に沿って、ウクライナの厳しい現実を国民に報道しない。やり口は単純で、①ウクライナの領土はほとんど占領されていない、②ロシア経済の衰微、③制裁効果――などにかかわる「似非専門家」の多用である。他方で、西側の支援がなければ立ち行かない、破綻したウクライナ経済についての説明はほとんど報じない。前述した「バス化」はもちろん、脱走兵急増の話なども無視しつづけている。

ゼレンスキーに甘すぎる西側指導者

8月24日のウクライナの独立記念日に合わせて、ノルウェーは、ドイツとともにウクライナにミサイルを含むアメリカ製のパトリオット防空システム2基を提供すると発表した。同じく、キーウを訪問したカナダのマーク・カーニー首相は、6月のG7サミットで約束したウクライナへの20億カナダドル(約14億5000万米ドル)の追加軍事援助のうち、10億カナダドル相当の軍事援助を9月にウクライナが受け取ることになると語った。ドローン、弾薬、装甲車両などが供給される。

米国はウクライナに対し、最大射程450キロのERAM(長距離攻撃弾)航空機用弾薬の大量納入を承認した。その規模は335万発におよぶ。この決定は、8億5000万ドル相当の大規模な軍事援助パッケージの一環として行われたもので、援助の大部分は欧州諸国が負担する。「ウォールストリート・ジャーナル」によると、ウクライナへの最初の納入は6週間以内と予想されている。

こんな西側のウクライナへの支援状況をみていると、「ゼレンスキーに甘すぎる」という印象を強くもつ。ところが、オールドメディアがゼレンスキーの化けの皮を剥がそうとしないために、日本を含む西側の政治指導者は総じてゼレンスキーに甘い。日本で言えば、与党はもちろん、立憲民主党も日本共産党もゼレンスキーに甘すぎる。要するに、不勉強極まりない。オールドメディアに騙されている「オールド政党」なのだ。

「グルジア化」は必至

こんな状況では、ウクライナ戦争を停戦・和平にもち込むことは難しいだろう。その背後には、負けている側の政治家の品性があるのではないか、と私はにらんでいる。たとえば、前回の連載(104)で考察した、アルメニアのニコル・パシニャン首相はゼレンスキーよりもずっと優れた政治家だと思う。アゼルバイジャンとの戦争が明白に惨敗であった以上、国内の反アゼルバイジャン勢力を抑えやすかったのかもしれないが、ともかくも負けを認め、そのなかから立ち直るための政策をとろうと必死になっている。アルメニア国内には、こうしたパシニャンに反発する勢力もあるが、いまのところ、パシニャンの政治家としての品性の高さが国内の混乱を回避することにつながっているようにみえる。

これに対して、ゼレンスキーは、2008年8月にグルジア(現ジョージア)で起きた戦争、いわゆる「五日間戦争」の当事者、ミヘイル・サーカシヴィリ大統領(当時)に似ている。南オセチアやアブハジアの領有権をかかえるグルジアに対して、北大西洋条約機構(NATO)が2008年4月、ルーマニアのブカレストで開催されたNATO首脳会議で、グルジアとウクライナにNATO加盟を約束したことを受けて、これをNATO支援の確約と解釈したサーカシヴィリは、8月8日に開催される夏季北京五輪の前夜、南オセチア侵攻の先端を開く決断をしたのである。当時、ロシアはグルジアに何度も挑発的な軍事演習などを繰り返しており、それがサーカシヴィリによる奇襲につながった(注3)。

ソ連崩壊後の混乱のなかで、南オセチアはグルジアの自治州、北オセチアは同共和国としてロシア連邦の構成体となる。南オセチアでは、グルジアからの独立を求める運動があり、それがグルジア政府との紛争を引き起こす。1992年6月24日、ソチにおいて、「グルジア・オセチア紛争の和解原則に関する合意」がサーカシヴィリとボリス・エリツィン大統領(当時)の間で結ばれる。流血の即時停止と包括的な和解達成がはかられたのである。

合意には、対立する当事者の代表で構成される混合管理委員会が設置され、そのなかに「平和の確立と秩序の維持を目的とした活動の調整に関する合同部隊」を置くことも盛り込まれていた。だが、結局、2008年の戦争に突入した(ロシアの罠にはまったとの見方があるが、逆に、2022年2月24日からのロシアによるウクライナへの全面侵攻はウクライナと米国によって仕組まれた罠にロシアがはめられたとみることもできる)。

五日間戦争は文字通り長くはつづかなかった。当時EU理事会議長国であったフランスの仲介で8月12日に休戦提案が行われ、8月15日にはグルジアがトビリシで、8月16日にはロシアがモスクワで署名に応じた。その後、8月26日、ロシアは国際的にはグルジア領とされている南オセチアとアブハジアの独立を承認する。10月になって、ロシア軍はグルジア領内から撤退した。

こうしたなかで、サーカシヴィリの中途半端な身の処し方がその後のグルジアの混乱につながっているようにみえる。政治家として未熟だったサーカシヴィリと、品性下劣なゼレンスキーのいい加減な政治とはよく似ているのだ(この話はグルジアとウクライナとの比較というかたちで別の記事で考察する予定である)。

ゼレンスキーが迫られている譲歩

本来であれば、ウクライナの政治指導者は毅然として、領土の割譲というかたちで、明確な譲歩を示す必要がある。敗色濃厚である以上、一刻も早く戦争を停止して和平協定を結ばなければならない。

オールドメディアはよく世論調査を紹介して、ウクライナ国民の心情を物語ろうとするが、彼らは、依然としてテレビ報道は統制されており、確実にさまざまな統制が強化されているという現実についてはきちんと説明しない。

たとえば、8月23日付のWPは、キーウ国際社会学研究所(KIIS)の昨年9月に行った世論調査では、「ウクライナ人の約80%が、西側諸国が十分な武器で支援すれば、ロシア軍を国内から追い出すことができると答えた」、と書いている。加えて、アントン・グルシェツキーKIIS所長によれば、この数字は昨年から大きくは動いていないという。しかし、この話には、まったく信憑性はない。なぜなら、そもそもアンケートに真意を伝える人が戒厳令下でいるだろうかと自問してみれば、答えは自ずと明らかだからである。

領土的譲歩は必然

本考察を終えるにあたり、8月25日時点で言えるのは、おそらく8月21日付のThe Economistの記事「ウクライナ問題でアメリカ大統領は次に誰に耳を傾けるのか? ドナルド・トランプの目まぐるしく変化する予測不可能な外交の問題点」が書いているつぎの記述であろう。

「ウクライナが合理的に受け入れられる唯一の領土的譲歩は、ロシアが現在占領している約19%の領土に対する事実上の承認(recognition)の形をとるものだろう。これはプーチン氏にとっての勝利を意味するが、極めて受け入れがたいものながら、両陣営で既に数十万人の命が失われた戦争を止めるため、譲歩する価値があるかもしれない。では、ウクライナは代わりに何を得るべきか?トランプ氏の回答、そして欧州諸国の回答は「安全保障の保証」だ。問題は、トランプ氏がその意味について曖昧にしている点だ。」

だが、ゼレンスキーが国内に存在する過激なナショナリストを無視して、毅然たる態度で領土的譲歩を打ち出すことができるとは思えない。任期切れから1年以上もの間、まったく根拠なしに大統領の座に居座っている男に、こんな英断が下せるはずがないからだ。残念だが、こんなゼレンスキーを支援しつづけている欧州の指導者も同じ穴の貉であり、そのなかに日本の石破茂首相も入っていると指摘せざるをえない。

【注】

(注1) トランプほど露骨にノーベル平和賞をほしがっている政治家は珍しい。ただ、「コメルサント」に掲載されたつぎの記述くらいは知っておいたほうがいい。「1980年代初頭、ジミー・カーター元米大統領はストックホルムで開催されたイベントに出席していた。長年ノーベル財団の専務理事を務めていたスティグ・ラメルに近づくと、彼は憤慨してこう尋ねた: 「なぜエジプトとイスラエルのキャンプ・デービッド合意で平和賞をくれなかったんだ?もし受賞していたら、私は2期目も大統領でいられただろう(彼は1980年にロナルド・レーガンに敗れた)。「申し訳ありません、大統領閣下、あなたは指名されませんでした……」。- とラメルは答えた。1978年にはエジプトのサダト大統領とイスラエルのベギン首相が受賞している。」

トランプが大統領選で出馬できないことを考えれば、カーターよりはトランプのほうがずっとまともに思えてくる。

(注2) 彼らが仕組んだ、いわゆる「アラブの春」なる大混乱によって数百万人もの死傷者が出た事実を直視すれば、オバマ、ヒラリー・クリントン、バイデンの政策は大きな過ちであった。こうした立場から、新刊『ネオ・トランプ革命の深層』では、USAIDやNEDのひどさを分析している。

(注3) ここでの記述は、欧州連合(EU)理事会が2008年12月に設置した「グルジア紛争に関する独立国際事実調査団」の報告書に書かれていることに基づいている。つまり、戦争をはじめたのはサーカシヴィリである。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)