「知られざる地政学」連載(106):軍事関連の腐敗を考える(下)

国際

「知られざる地政学」連載(106):軍事関連の腐敗を考える(上)はこちら

先読みできる欧州の腐敗

2025年7月16日、欧州委員会は複数年度財政枠組み(MFF)の提案を発表した。その規模は約2兆ユーロ(2028年から2034年までのEUの国民総所得平均の1.26に相当)にのぼる。この枠組みは、今後10年間にわたって、独立した繁栄し安全で活力ある社会・経済を目指す欧州の野心にふさわしい長期投資予算を整備するものとされている。

そのなかで、「欧州を守る」と称して、「長期的な予算は、自らを守り、つながりを保ち、必要なときにはいつでも迅速に行動できる欧州防衛連合を構築するのに役立つだろう」と書かれている。欧州競争力基金の防衛・宇宙部門は、防衛、安全保障、宇宙への投資を支援するために1310億ユーロが割り当てられる。前回のMFFに比べ、EUレベルでの資金提供は5倍となった。さらに、「コネクティング・ヨーロッパ・ファシリティの軍事モビリティ部門は10倍に拡大される。民生用と並ぶデュアルユースのインフラ投資を支援し、サイバーセキュリティ、インフラ、防衛開発全体を大きく後押しすることになる」、とも説明されている。

どうだろうか。これだけ多額の資金を軍事関連分野に投入して、不正を防げるのだろうか。そもそも、その対策をしっかりと立てる必要があると思うが、残念ながら「不正ありき」の議論はほとんどなされていない。せいぜい、現実に蓋をするだけの対策が講じられるだけで、臭いにおいのぷんぷんする腐敗そのものを減らす政策がまったく後手に回っている。

構造的腐敗という視角

報告書では、「腐敗に関与した武器製造企業は、その収益性を維持するために設計された法的枠組みによって保護され、実質的な結果を回避するのが常態化している」と指摘している。この法的枠組みこそ、英米などで制度化されている「訴追延期合意」(Deferred Prosecution Agreement, DPA)だ。罰金、和解、企業監視役といった仕組みによって、企業を罰したように見せながら、責任追及が表層に過ぎないため、腐敗構造そのものは残存する。あるいは、「非訴追合意」(Non-Prosecution Agreements, NPA)という手法もある。つまり、「司法取引」をすることで、企業の打撃を軽減するわけである。

報告書は、「これらの手段は、根深い腐敗に対処することは稀であり、国際的な武器商人たちに与えられた構造的な免責を妨げることは何ら行わない」と明確に指摘している。それどころか、「下位層の関係者、とくに非西洋圏の購入国出身者は、罰則的な結果に直面する可能性が高い一方で、企業幹部、取締役、主要な意思決定者は日常的に個人責任を回避している」、と厳しく批判している。

報告書が、「世界的な暴力の激化、膨張する防衛予算、拡大する監獄システムが特徴的な時代において、武器企業に対する実質的な説明責任の欠如は規制上の欠陥ではなく、意図的な仕組みである」と書く、DPAやNPAこそ、企業を結果から保護し、軍事化された経済を固定化し、地域の安全、参加型監視、公平性の浸食に寄与していることになる。要するに、武器製造、武器販売などにかかわる大企業が超国家企業として君臨する現実のなかで、それらによって引き起こされる腐敗に対して、DPA/NPAといった手法でしか対抗措置がとれなくなりつつあり、それが世界的な軍事化を固定する方向につながっている。そうであるならば、この問題について考察する必要があるだろう。

非公判解決をめぐる基礎知識

ここでは、外国の贈収賄事件について、非公判解決(non-trial resolutions)が頻繁に利用されるようになっている実態から議論を起こそう。よく知られているように、米国は世界中でいち早く1977年に海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)を制定したことで、米国流の腐敗への考え方が世界中に広がることにつながった。同法では、米企業が外国公務員、政党、候補者に賄賂を支払うことを禁止している。だがこれでは、国際商取引において米国企業だけが不利になるため、企業がビジネスを獲得するために賄賂や便宜供与などの形での外国公務員への支払いを禁止する条約が国際的に必要になり、それが1997年11月に署名され、1999年2月に発効した。「OECD・国際ビジネス取引における外国公務員に対する賄賂闘争取り決め」(OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 通称:OECD反賄賂取り決め、外国公務員贈賄防止条約)がそれである。

2019年に公表されたOECD報告「外国贈収賄事件の非公判解決」では、外国贈収賄犯罪を執行するために利用している外国公務員贈賄防止条約の締約国44カ国のうち、27カ国について非公判解決の利用状況が考察されている。

一般に「和解」(settlements)として知られる非公判解決とは、「個人または企業と検察当局またはその他の当局との合意に基づき、外国贈収賄事件を含む刑事事件を、完全な法廷手続きによらずに解決するために開発され、利用されているさまざまな仕組みを指す」、と定義されている。もちろん、適切な場合には、非公判解決は行政手続きや民事手続きにおいても利用することができる。

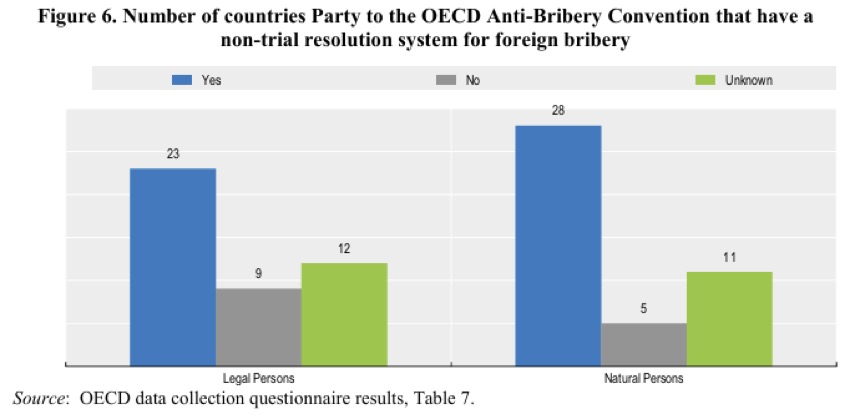

報告によると、下図に示すように、条約締約国44カ国のうち23カ国(48%)が法人に対する少なくとも一つの公判外解決手段を有していることが確認されている:アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ブラジル、カナダ、チリ、チェコ、エストニア、フランス、ドイツ、イスラエル、イタリア、日本、ラトビア、メキシコ、オランダ、ノルウェー、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スイス、英国、米国だ。さらに、条約締約国28カ国(57%)が自然人向けの非公判解決手段を少なくとも一つ有している:アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、チェコ、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、イスラエル、イタリア、日本、ラトビア、メキシコ、オランダ、ノルウェー、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米国である。本調査対象の条約締約国27カ国は、法人または自然人のいずれにも適用可能な非公判解決手段を一つ以上有していることが確認されている。

これら締約国全体では、外国贈賄事件に適用可能な68種類の異なる非公判解決制度を有している。このなかには、米国で言えば、司法取引(Plea Agreement)、不起訴合意(NPA)、起訴猶予合意(DPA)、返還命令付き不起訴処分(Declinations with Disgorgement)などが含まれている。

報告は、「時を経てもっとも顕著な傾向の一つは、法人専用に利用可能な解決手段の増加である」と指摘している。「2000年以前、法人専用に設計された非公判解決制度を採用した締約国は存在しなかったようだ」としたうえで、2010年以降、外国公務員贈賄防止条約締約国のうち少なくとも6カ国が法人向けの非裁判的解決制度を1つ以上導入していると書いている。具体的には、アルゼンチンが効果的協力協定および罰則免除、ブラジルが寛大措置協定、カナダが是正協定、フランスが司法協力手続、英国が司法取引、米国の場合、司法省が海外腐敗行為防止法(FCPA)企業執行方針に基づいて導入した返還命令付き不起訴処分である。

図 外国贈収賄に対する非公判解決システムを有する外国公務員贈賄防止条約締約国の数(左:法人、右:自然人)

(出所)https://anticor.world/assets/upload/211_ebden.pdf

世界の傾向

最初に紹介した報告書「腐敗の追跡」では、「強大な企業を起訴することの難しさに対応するため、武器取引における企業犯罪の事例を解決するための代替メカニズムとして、国家がDPAを採用するケースが増えている」と指摘されている。そのうえで、「DPAは現在、米国、英国、フランス、カナダで一般的になっているが、その世界的な拡大は、防衛や航空といったリスクの高い産業における不処罰の危険な常態化を反映している」、と警鐘を鳴らしている。

どうやら、DPAはしばしば、刑事訴追に代わる「現実的な選択肢」として提示され、経済的混乱を回避する必要性や国家安全保障を守る必要性によって正当化されているようだ。たしかに、何もしないよりはマシかもしれないが、これで満足してはならない。

DPAは、報告書が記述するように、「国家公認の秘密裏の交渉を通じて、重大な損害で告発された武器メーカーやその他の有力者が自主規制を認められ、罰金を支払い、通常通りビジネスを再開し、重要な契約や戦略的パートナーシップへのアクセスを維持する」ための手段にすぎない。「世界的な武器取引において、DPAは国家権力と企業の不正行為が深く絡み合っていることを露わにしている」という報告書の指摘は正しい。

ウクライナの例からもわかるように、武器取引における国家主体の政治的・戦略的利害が、公平な捜査や訴追を困難している。さらに、検察官が個人的に利益を得ることはないかもしれないが、国家の安全保障や経済的優先順位に沿った法的・政治的枠組みの中で働くことが多い。ゆえに、検察官は政府指導者と癒着する可能性が大いにある。

報告書によると、「DPA は汚職を崩壊させるどころか、汚職を目立たないように管理する役割を果たし、単に執行の失敗のためではなく、支配的な利益を守るために作られた制度であることを暴露している」と喝破されている。

「DPAの不透明さは、その弊害をさらに大きくしている」という指摘もその通りだろう。このような協定は通常、非公開で交渉され、国民の監視の目から守られている。和解の根拠、不正行為の程度、いわゆる是正の条件は見えない。さらに問題なのは、DPAを締結した企業が、将来的に政府との契約を結ぶ資格をどのように維持するかである。国との契約が主な収入源である防衛分野では、この継続的なアクセスは単なる加担ではなく、報酬を意味する。こうした状況下では、DPAは不祥事を抑止するものではなく、不祥事を常態化させ、罰則をビジネスを行う上で管理可能なコストとして扱うものとして機能するようになる。ゆえに、報告書のつぎの記述は重要であろう。

「結局のところ、DPAは正義の道具ではなく、封じ込め(containment)の道具なのである。企業の不正行為に対処するようにみえるかもしれないが、その実際の機能は、反対意見を管理し、混乱を回避することで、軍事化された経済の正当性を維持することにある。グローバルな暴力、新植民地からの搾取、帝国的強制と切り離せない産業である武器貿易に適用するには、改革ではなく、根本的な再考と実験が必要である。」

報告書には、根本的再考と実験に関する具体的な提示もある。だが、①経済的・政治的権力構造の解体、②地域主導の透明性と説明責任、③変革的・修復的正義、④国際連帯と腐敗への非肉食的対応(国際連帯により、軍事化された国境を解体し、武器に基づく権威主義に反対し、企業と国家の暴力の両方に挑戦するための共有された非腐敗戦略を開発することを求める)、⑤資源の分割と再配分――という提示された方向性は現実的ではない。だからといって、DPAによる現実的解決は受け入れがたい。それがいまの世界情勢ということになる。

日本の甚だしい遅れ

最後に、日本の遅れについて指摘しておきたい。杉浦保友著「企業不正行為と司法取引:英国と米国の訴追延期合意(Deferred Prosecution Agreement)制度の導入経緯」には、「日本では、イギリスや米国と異なり、日本では刑法犯における「者」とは自然人であって法人を含まず,判例ではそもそも法人に犯罪能力はないとされていることである」と書かれている。日本では、通説・判例ともに、そもそも法人による刑事責任能力はないという立場に立っており、原則と例外が他の多くの国とは逆であることにまず、気づいてほしい。

刑法の総則では、刑を科されるべき者は実際に生きている人間、いわゆる自然人であることが前提とされている。総則は、特別の規定がない限り、他の法令で刑を定めたものにも適用されるから、この総則を変えないかぎり、法人に刑事責任を負わせることはできない。

だが、特定の行政法規の刑罰については、「行為者を罰するほか、法人に対しても本条の罰金刑を科する」というような形で、ある犯罪が行われた場合に、行為者本人だけでなく、その行為者と一定の関係にある法人をも処罰する旨の規定を置くことにより、法人に行政罰を科すことができるようになっている。これを「両罰規定」と呼ぶ。両罰規定は、法人のほか、自然人である事業主にも作用する(注1)。

この両罰規定は、1990年の日米構造問題協議によって抑止力強化の要請を受けた独占禁止法の一部改正及び1991年の証券不祥事の社会問題化を背景とした証券取引法の一部改正において問題化した。その後の両罰規定の改正をみると、①証券取引法違反(1992年の改正により、両罰規定(207条)上の法人罰金刑が違反行為者に対する罰金刑の連動から切り離され、たとえば相場操縦行為に対する法人の罰金刑の最高額が300万円から3億円に引き上げられた、1997年に相次いだ金融不祥事を背景とした一連の金融システム改革に伴い、「罰則の整備のための金融関係法律の一部を改正する法律」が制定され、これを受けた改正により、たとえば相場操縦行為に対する法人罰金刑の最高額が3億円から5億円に引上げられた)、②独占禁止法違反(1992年の改正により、独占禁止法89条の違反行為に対する両罰規定(95条)上の法人罰金刑が違反行為者に対する罰金刑の連動から切り離され、その最高額が500万円から1億円に引き上げられた)、③不正競争防止法違反(1993年の改正により、両罰規定(14条)上の法人罰金刑が違反行為者に対する罰金刑の連動から切り離され、その最高額が50万円から1億円に引上げられた、1998年には、「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」の批准に伴う改正が行われ、法人罰金刑の最高額が1億円から3億円に引き上げられた)、④廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反(1997年の改正により、産業廃棄物の不法投棄に対する両罰規定(30条)上の法人罰金刑と違反行為者に対する罰金刑の連動が切り離され、その最高額が300万円から1億円に引上げられた)――という事例がある(岡﨑正江著「直接国税ほ脱犯の法人責任追及に おける諸問題」を参照)。

しかし、従来、英米法系諸国では、法人自体にも「意思がある」と擬制し、従業員や経営層の行為・意図を法人の意思に帰属させることで刑事責任を認める理論が発展してきた。近年は大陸法系諸国にもこの見方が拡大し、社会全体の安全確保や違法行為の防止・制裁のため法人責任の導入が進んでいる。ゆえに、日本は相当に遅れている(アジア圏を含めて、この法人概念の変遷についてはよく勉強してみる価値があると考えているが、私には残された時間がないように感じている)。

加えて、現在のところ、日本の刑事司法制度には、欧米で導入されているDPAそのものを直接認める明文規定はない。日本では、企業犯罪などに対する「合意制度」(司法取引)が、2018年の刑事訴訟法改正で導入されたが、これは米英のDPAのように起訴を一定期間猶予し、その間に企業が改革や協力・再発防止等のプログラムを進めれば不起訴または軽減を認める制度とは異なり、「情報提供と引き換えに刑事処分の減免や不起訴を得る」といった制度にすぎない。現状、日本の法制度にはDPA型の「構造改革や監督付きの起訴猶予・不起訴合意制度」は設けられていない。

私からみると、法人に責任を認めるのは当然だが、DPAについては問題点が大きい。それでも、現実問題として、DPAを過渡的に導入しつつ、報告書「腐敗の追跡」にあるようなDPAへの厳しい見方を別の方法で実験的に取り入れてみるといった方法はありうると思う。

具体的に考えよ!

最近では、日本の川崎重工業による「腐敗」事件が明るみに出た。2024年12月23日付の日本経済新聞によると、「海上自衛隊の潜水艦を受注する川崎重工業が取引先企業との架空取引で捻出した裏金を使って潜水艦乗組員らに金品や物品を提供していた問題で、大阪国税局が十数億円について悪質な仮装隠蔽を伴う所得隠しと認定したとみられる」ことがわかったという。経費として認められない交際費と判断したというのだが、金品や飲食の接待を受けていた隊員の責任はどうなるのか。いずれにしても、発注者と受注者との強烈な「癒着」関係があったことがよくわかる。

こうした不透明で、説明責任を貫徹できないような関係が防衛省と個別企業との間にあることは事実だ。たとえば、このサイトに転載された、清谷信一著「税金を浪費して弱体化する防衛産業 防衛費「GDP比2%」無駄遣いの全実態」(「紙の爆弾」2024年12月号掲載)によれば、「低品質の国産装備を不当に高く調達する防衛省」という実態があるという。政府と企業との癒着は深刻であり、そこには、腐敗が蔓延しているのである。

どうだろうか。軍事費の急膨張が世界各国で広がるなかで、軍事費の不正流用が確実に広がっているのは確実だろう。この先読みのもと、いまのうちに何をすべきかを真剣に考えなければならない。そうしないと、最初に紹介したウクライナのように、ゼレンスキーとその取り巻きのような政権トップがあからさまな腐敗をつづけても、それがなかなか罪に問われないという構造になってしまいかねない。国会議員はこの問題についてよく勉強してほしい。

【注】

(注1) 両罰規定における「法人」とは、一般的に企業(株式会社、合同会社など)だけでなく、宗教法人、学校法人、その他の法人格を有する団体も含まれる。強調したいのは、政党も含まれている点だ。政党の社会的責務や資産運用の必要性、民主政治の健全な発達を目的として、「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」(通称:政党法人格付与法)が制定されているからである。公職選挙法や政治資金規正法などの分野では、政党による違反行為に対し両罰規定の適用範囲が拡大されたことが過去の法改正で明記されている。選挙違反や政治資金規正法違反に関しては、政党が処罰の対象になる場合がある。違法な寄付や禁止行為が政党組織の業務として行われた場合、政党自体が刑事罰の対象となることがある。政党に対しても臆することなく両罰規定に基づく処罰が科せられるべきであると考える。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)