「知られざる地政学」連載(107):「国家資本主義」への傾斜がもたらす「政治化」の拡大(上)

国際

よく現在の中国やロシアを「国家資本主義」と呼ぶ者がいる。たとえば加藤弘之、 第1章「経済システムとしての国家資本主義」、第7章「国家資本主義はどこへ向かうか?」(『21世紀の中国 経済編 国家資本主義の光と影』加藤弘之ら編著, [朝日新聞出版, 2013]や “The rise of state capitalism,” The Economist, Jan. 21st, 2012など、以前からこうした主張はたくさんあった)。

だが、義務教育を通じて国家に都合の良い労働者を育成してきた以上、英国もフランスも日本も国家資本主義的な側面をもっている。あるいは、国家主導で特定産業の保護育成をはかっているのだから、国家資本主義でないとは言えない。さらに、国家の安全保障を理由に、個人や企業の活動の自由や権利を制限する数々の措置を国家は個人や企業に強いているのだから、国家資本主義と言えなくもない。

要するに、定義次第で、さまざまな国が国家資本主義的である。加えて、ドナルド・トランプ政権になって、米国もまた国家資本主義的な色彩を濃くしている。今回は、こうしたいまの世界全体の政治経済システム上の問題点について考察する。それは、地政学・地経学の本来の関心事であるからだ。

国家資本主義とは何か?

国家資本主義という言葉を使った本に、Adam Buick and John Crump, State Capitalism: The Wages System under New Management, 1986がある。その14~15頁には、つぎのような記述がみられる。

「資本主義が誕生して以来、国家は資本主義に介入してきたが、その目的は、単に世界市場の力の働きを妨害することであり、その介入は剰余価値の生産ではなく、分割のレベルにおいてのみ行われた。しかし、過去100年ほどの間に、資本主義において、国家が単に世界市場を歪めようとするだけでなく、国営企業を設立し、運営することによって、富の実際の生産に関与するという明確な傾向がみられるようになった。」

そこで、注目されているのは、私的(個人または企業)所有から国家所有への置き換え(代替)であり、それ自体は資本主義の廃止を意味するものではない。「なぜなら、商品生産と賃金労働と資本蓄積の両方に変化を与えないからである」と説明されている。そのうえで、「それは単に、関係する世界の政治的領域における資本、あるいは資本の一部が、国家によって、いや、実際には多くの異なる国営企業によって具現化されるようになったことを意味する」から、「この状況を説明するのにもっとも適切な用語は、国家資本主義である」と書かれている。

この本の理解では、主要な生産手段が国有化されている国々は「国家資本主義国」と称し得るという。ただし、国家資本主義は世界資本主義内における制度的枠組みに過ぎず、いかなる形態の資本主義も単独国家において独立した経済社会システムとして存続し得ないのと同様に、単独国家においても独立した経済社会システムとして存続し得ないことを明確に理解すべきである、とものべている。

こう考えると、まず資本主義的世界市場があり、その市場に参加しつづけるかぎり、生産手段のすべてを集団所有する国家であっても、「単なる集団的資本主義企業にすぎない」ことになる。この本が刊行された時期には、ソ連が存在していたから、同書の趣旨からすると、ソ連もまた国家資本主義とみなしていたということか。

だが、ソ連型社会主義では、商品生産は資材・機械補給制度によって管理され、生産物の出荷命令書と配送書によって厳しく統制を受けていたし、賃金は賃率表と等級表による規制を受けていた。その意味で、ソ連型社会主義を国家資本主義のなかに含めることについては疑義がある。

ブレマーのいう国家資本主義

通常、国家資本主義を考察するに際して、まず言及すべきなのは、地政学者イアン・ブレマーの業績であろう。彼は2009年5/6月号に『フォーリン・アフェアーズ』に「国家資本主義の台頭:自由市場の終焉?」という論文を寄稿して、そのなかで、国営石油会社、国有企業、官民癒着した民間巨大(ナショナルチャンピオン)企業、ソヴリン・ウェルス・ファンド(SWF)という四つの主体を併せもつ国家資本主義を分析している。

もちろん、賃労働を提供し、その労働力商品の販売で得たカネで生産物を購入する消費者となる人々を絶え間なく生み出すには、学校教育が必要とされ、それを国家が主導して行った以上、英国の資本主義も国家資本主義的だった。いわゆる産業資本主義の勃興で後れをとったフランスやドイツなどの後発資本主義国では、国家教育に加えて、国家主導による道路、港湾建設、諸法の整備などが行われた。このように国家と資本主義は昔から結びついていたわけだが、ブレマーが見出した国家資本主義は国家と会社との結びつきの新展開であったわけである。

論文では、自由市場の潮流が後退したあとに台頭したのが国家資本主義とされている。「国家が主要な経済主体として機能し、主に政治的利益のために市場を利用する」ものと理解されている。そのうえで、「国家資本主義の台頭は、グローバル市場に大規模な非効率性をもたらし、経済的意思決定にポピュリズム政治を注入した」、と指摘している点が興味深い。

ブレマーのいう国家資本主義には、四つの主体が存在する。それが、前述した四つということになる。個々に説明してみよう。

(1)国営石油会社

論文が公表された2009年当時、埋蔵量で世界トップ13の石油企業は政府が所有・運営する企業であった。サウジアラビアのサウジアラムコ、イラン国営石油会社(NIOC)、ペトロレオス・デ・ベネズエラ(PDVSA)、ロシアのガスプロムとロスネフチ、中国石油天然気集団(CNPC)、マレーシアのペトロナス、ブラジルのペトロブラスなどが該当する。こうした国営企業は世界の石油埋蔵量と生産量の75%以上を支配していた。

(2)国有企業

市場を単に規制するだけでは満足せず、市場を利用して自国の政治的立場を強化しようとする政府が増え、それが国有企業による産業セクター全体の統合化につながっている。具体的には、石油化学、発電、鉱業、鉄鋼生産、港湾管理・海運、兵器製造、自動車、重機械、通信、航空など、多様な分野において、国有企業支配が進んでいる。

論文では具体例として、アンゴラのエンディアマ(ダイヤモンド)、アゼルバイジャンのアゼルエネルジ(発電)、カザフスタンのカズアトムプロム(ウラン)、モロッコのオフィス・シェリフィアン・デ・フォスファットが挙げられている。ほかにも、とくに巨大化した国有企業の代表例として、ロシアの固定電話会社、武器輸出独占企業、中国のアルミニウム独占企業、送電二大企業、主要通信会社、航空会社、そして従業員140万人以上を擁する世界最大級の非軍事雇用主であるインド国鉄も例示されている。

(3)ナショナルチャンピオン企業

ナショナルチャンピオン企業は、純粋に商業的な外国企業と競争するために、政府から優遇措置を受け、国内経済と輸出市場において支配的な役割を確立している企業を意味している。こうした企業は政府に対する影響力を利用して国内の小さな競合他社を吸収し、国家資本主義の支柱としての企業力を強化している。

たとえば、ロシアでは、ナショナルチャンピオンはクレムリンの寵愛を受ける少数のオリガルヒ(寡頭資本家)によって支配されている。ノリリスク・ニッケル(鉱業)、ノヴォリペツク製鉄所(製鉄)、エヴラズ(同)、セヴェルスターリ(同)、メタロノインベスト(同)などがこれに該当する。

中国の場合、AVICグループ(航空機)、ファーウェイ(通信)、レノボ(コンピュータ)はいずれも、政府と密接な関係をもつ少数の実業家によって運営される、国家が優遇する巨大企業となった、と書かれている。

民間所有ながら政府の寵愛を受ける「ナショナルチャンピオン」の変種は、比較的自由市場経済を維持する国々でも出現している。たとえば、アルジェリアのセビタル(農業関連)、ブラジルのヴァーレ(鉱業)、インドのタタ(自動車・鉄鋼・化学)、イスラエルのトゥヌヴァ(食肉・乳製品)、レバノンのソリデール(建設)、フィリピンのサンミゲル(食品・飲料)などがそれである。

(4)SWF

興味深いのは、こうしたナショナルチャンピオン企業の資金調達にSWF(政府系ファンド)がかかわるケースがみられる点だ。「これが同ファンドの規模と重要性を大きく拡大させた」と指摘されている。

論文によると、SWFの存在自体は決して新しいものではなく、たとえば、当時、世界第4位の規模を誇っていたクウェート投資庁は1953年に設立された。ただし、「ソヴリン・ウェルス・ファンド」(SWF)という用語が初めて使われたのは2005年であるという。その後、ドバイ、リビア、カタール、韓国、ベトナムなど、さらに多くの国々がこの動きに加わった。「最大のSWFはアブダビ首長国、サウジアラビア、中国のもので、ロシアが追いつこうとしている」、と2009年の論文には記されている。当時、上位10カ国のSWFの中で民主主義国家はノルウェーだけであった。

国際通貨基金(IMF)は2009年当時、SWFに対しより高い透明性と一貫性を義務づける取り組みを主導した。だが、2025年になっても、SWFの高い透明性は実現していない。それが国家資本主義をますますわかりにくくしている。

全体としてブレマーは、2009年論文において、「世界金融危機にもかかわらず、国営石油会社は依然として世界の一次戦略資源の4分の3を支配し、国有企業や民間のナショナルチャンピオン企業は民間セクターの競合他社に対して依然として大きな競争優位性を享受し、SWFは依然として潤沢な資金を保有している」とのべている。そのうえで、「これらの企業や機関は、まさに「大きすぎて潰せない」存在なのである」という。加えて、①国家による経済への深い介入は、官僚的な無駄、非効率性、腐敗が成長を阻害する可能性を高める、②こうした負担は独裁国家においてより重くのしかかる(そこでは政治家が、自由な報道機関や政治的に独立した規制機関、裁判所、立法府による監視なしに商業的決定を下す自由を享受しているからである)――と国家資本主義の問題点を指摘している。

興味深いのは、この2009年論文で、ブレマーが「米国の政策立案者は自由市場の価値を訴えつづけねばならない」が主張していたことだ。「もしワシントンが保護主義に転じ、経済活動への介入を長期化させれば、世界中の政府と市民が同様の対応を取るだろう」と予言していた。残念ながら、その予言は現実のものとなりつつある。

ブレマー著『自由市場の終焉』

2010年になって、ブレマーは『自由市場の終焉:国家と会社の戦争の勝利者がだれか』という本を刊行した。1973年ころから姿を現しはじめたという国家資本主義について分析している。

ブレマーは、国家資本主義は自由市場資本主義とは異なり、利益よりも政治が意思決定の主要な原動力であると主張する。自由市場型の資本主義では、国家は、契約を強制し、貪欲のような道徳的悪の影響を制限することによって、富の生成を「可能にする」。自由市場政府は、経済ゲームが公平に行われるようにしようとする。これに対して、国家資本主義体制における経済では、「個人の権利の保護、経済的生産性、消費者選択の原則と、政治的目標の達成との間で選択を迫られた場合、国家資本家は常に後者を選択する」とブレマーは説明する。つまり、スポーツの試合にたとえれば、いわば、国家資本主義国は国内の主要なプレーヤーをコントロールするだけなく、レフェリーをも支配するようなかたちでそれぞれの国と統治するようになる、とブレマーは書いている。たとえば、中国、ロシア、サウジアラビア、イランなどがその例だ。

とくに中国は国家が国営企業を支援するだけでなく、民間企業ともいっしょになって海外展開をはかるなどしながら、積極的にグローバル市場に進出している。それが地政学上の中国の権益拡大につながることを熟知したうえで、国家主導で長期戦略を実現しているようにみえる。これはかつて日本の通産省や郵政省(財投原資となる郵貯を握っていた)が官民一体となって産業政策を進めた方式とよく似ている。

こうした国家と資本主義との結びつきは本来、貨幣や資本を発展させて資本主義化を急ぐ方向に向けることをねらったものであった。国家主導の中央集権的な資本主義化だ。このため、この方向と逆行するかにみえる分散型の新たな動きには、こうした国家資本主義国は抵抗し、あくまで中央集権的な国家主導の資本主義化の継続をはかろうとしているようにみえる。その典型は、2017年1月17日に習近平国家主席が世界経済フォーラム(WEF)年次総会(ダボス会議)で行った講演で、中国が自由貿易を擁護する先頭に立つとのべたことに現れている。すでに、中国のナショナルチャンピオン企業はりっぱにテイク・オフしており、世界中での自由競争に勝てるという自信が背景にあることは間違いない。そして、その中国企業が「雁行の先頭を飛ぶことで世界をリードする」というイメージだ。

逆に、それからわずか3日後に、米国大統領に就任したドナルド・トランプは「保護が偉大なる繁栄と強さにつながる」とのべた。どうやら中国と米国の間で主客転倒が進みつつあるようにみえる。この傾向は、2025年1月に、トランプが米大統領に復帰して以降、より鮮明になりつつある。

ただし、中国と米国との立場はどちらも資本主義を守るという点では同じである。だが、国家資本主義を進める過程で、情報までも中央集権化してきた中国は情報をかなり野放しにしてきた米国に比べると、分散型の情報化に抵抗力をもっているように感じられる。ただし、生成AI開発では、オープンモデルを活用したことが知られている。

米政府によるインテル株の取得

ここでは、トランプ政権によって進められている国家による民間企業への介入について具体的に検討するところからはじめよう。最近話題となったのは、「米国がインテルの10%を完全に所有し、支配していることを報告できることを大変光栄に思う」、とトランプが8月22日にTruthSocialで明らかにしたことだ。インテルの発表によると、政府はインテル社の普通株式4億3330万株を1株当たり20.47ドルで、9.9%の株式保有に相当する価格で購入することに合意したもので、米国CHIPS・科学法に基づいてインテルに授与されたものの、まだ支払われていない残りの助成金57億ドルと、セキュア・エンクレイブ・プログラムの一環として同社に授与された32億ドルによって賄われる。なお、この合計89億ドルの投資は、インテルがこれまでに政府から受け取った22億ドルのCHIPS補助金に追加され、総計で111億ドルの投資となる。

ただし、インテルの発表では、政府によるインテルへの投資は受動的な所有となり、取締役会の代表権やその他の統治権、情報提供権はない。政府はまた、株主の承認が必要な事項については、限定的な例外を除き、インテルの取締役会とともに議決権を行使することに同意するとされている。

この政府出資の背後には、半導体製造大手のインテルを支援し、国内工場の建設や人工知能(AI)向け半導体開発の支援によって、米国の国家安全保障を強化しつつ、米国の優位性をより堅固にするというねらいがある。バイデン政権下で、インテルは、CHIPS・科学法の一環として、米国に新工場を建設することに同意し、政府補助金と税制優遇措置を受けてきた。それでも、インテルの経営再建は軌道に乗っていなかったというのが現実だ。

もちろん、民間企業であるインテルへの支援は恣意的な行政判断をもとにしたものであり、民間の競争を抑止してしまう。はっきり言えば、インテルは2018年から一部の先端チップの製造を台湾半導体製造会社に委託するなど、「一連の誤った経営判断」によって業績悪化がつづいているのだから、むしろ、市場に任せて、出直しをはかったほうが中長期的に発展できるとの見方もある。

「知られざる地政学」連載(107):「国家資本主義」への傾斜がもたらす「政治化」の拡大(下)に続く

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

★ISF(独立言論フォーラム)「市民記者」募集のお知らせ:来たれ!真実探究&戦争廃絶の志のある仲間たち

※ISF会員登録およびご支援のお願いのチラシ作成しました。ダウンロードはこちらまで。

ISF会員登録のご案内

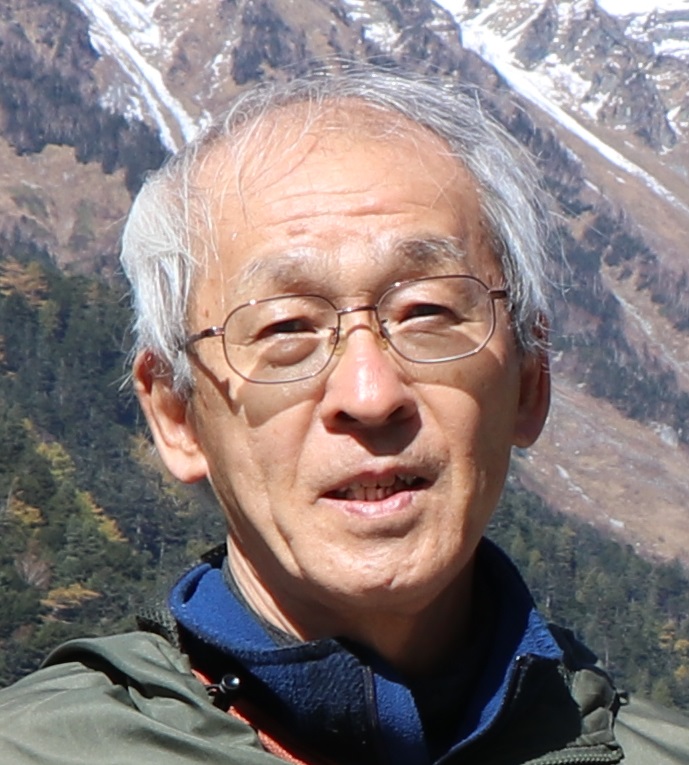

塩原俊彦

塩原俊彦

1956年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。学術博士。評論家。『帝国主義アメリカの野望』によって2024年度「岡倉天心記念賞」を受賞(ほかにも、『ウクライナ3.0』などの一連の作品が高く評価されている)。 【ウクライナ】 『ウクライナ戦争をどうみるか』(花伝社、2023)、『復讐としてのウクライナ戦争』(社会評論社、2022)『ウクライナ3.0』(同、2022)、『ウクライナ2.0』(同、2015)、『ウクライナ・ゲート』(同、2014) 【ロシア】 『プーチン3.0』(社会評論社、2022)、『プーチン露大統領とその仲間たち』(同、2016)、『プーチン2.0』(東洋書店、2012)、『「軍事大国」ロシアの虚実』(岩波書店、2009)、『ネオ KGB 帝国:ロシアの闇に迫る』(東洋書店、2008)、『ロシア経済の真実』(東洋経済新報社、2005)、『現代ロシアの経済構造』(慶應義塾大学出版会、2004)、『ロシアの軍需産業』(岩波新書、2003)などがある。 【エネルギー】 『核なき世界論』(東洋書店、2010)、『パイプラインの政治経済学』(法政大学出版局、2007)などがある。 【権力】 『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社、2018)、『官僚の世界史:腐敗の構造』(社会評論社、2016)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた:官僚支配の民主主義』(ポプラ社、2016)、Anti-Corruption Policies(Maruzen Planet、2013)などがある。 【サイバー空間】 『サイバー空間における覇権争奪:個人・国家・産業・法規制のゆくえ』(社会評論社、2019)がある。 【地政学】 『知られざる地政学』〈上下巻〉(社会評論社、2023)『帝国主義アメリカの野望:リベラルデモクラシーの仮面を剥ぐ』(社会評論社、2024)、『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)がある。 『ネオ・トランプ革命の野望:「騙す人」を炙り出す「壊す人」』(発行:南東舎、発売:柘植書房新社、2025)